|

|

制作作日記

2025年1月~12月31日分まで

|

| 2025年は紅白おめでたいで・・・ |

|

|

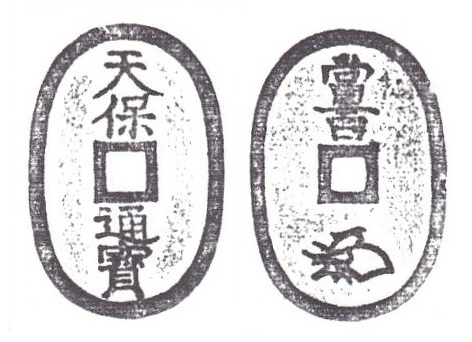

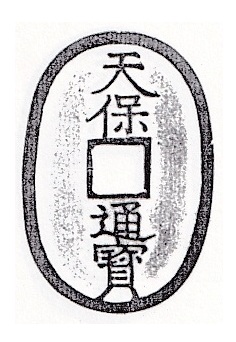

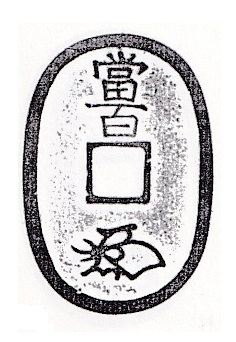

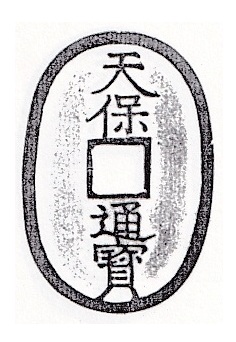

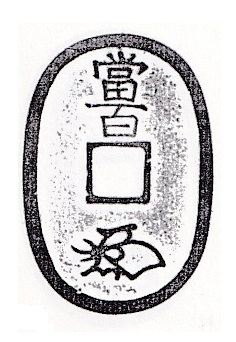

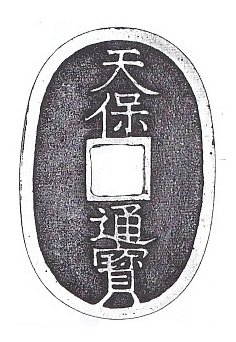

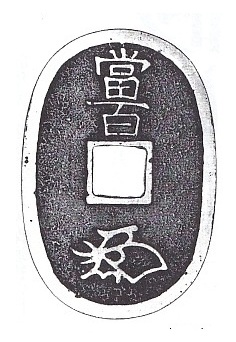

| 水戸短足寶写 |

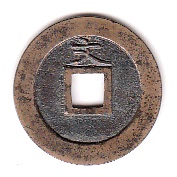

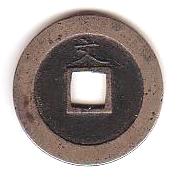

長郭手狭足寶大様 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| 八厘会会場が新しくなりました! |

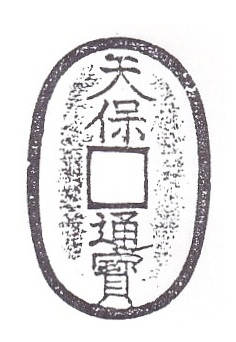

八厘会(天保仙人様が主催する古銭会)

天保通寶の研究を中心に、各種泉談が満載の会です。

例会日:原則として8月・12月を除く毎月第4土曜日 |

12:00 開場・受付

12:30 『楽笑会』骨董美術何でもオークション

14:00 『八厘会』天保通寶研究など

15:00 盆回し式入札会

16:30 終了(後片付け)

会費:500円(大学生以上の男性のみ。付添者は無料)

電話:090-4173-7728(事務局 日馬) |

地下鉄日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅より徒歩3分

地下鉄日比谷線・東西線 茅場町駅より徒歩7分

都営浅草線 宝町駅より徒歩5分

JR 東京駅からあおぎり通りを経由して徒歩13分

※八重洲中央口改札から大通りを渡り、右手へ・・・セブンイレブンで左折しあおぎり通りへ

あとはまっすぐ。八丁堀石川クリニックの隣の庄司ビル3階。その先隣は佐藤調剤薬局。

会場住所:東京都中央区八丁堀2丁目19-7 庄司ビル3貝「セキレイ会議室」

|

|

|

| |

|

|

| |

そうだ!「貨幣」を読もう! そうだ!「貨幣」を読もう!

貨幣誌は戦前の東洋貨幣協会時代から続く、現存する最も古く、かつ権威ある貨幣収集愛好家団体です。貨幣収集趣味が衰退している昨今、生で勉強できる貴重な研究会場であるとともに、情報収集することもできる交流の場でもあると思います。かくいう私、会費は払ったものの、例会には参加したこともなく、果たして正式会員であるかどうかも分からない幽霊です。まあ、今でもこの情報誌が送られてくるから会員なんでしょうね。

日本の貨幣収集界が底辺を広げてもっと盛り上がってもらいたいので、その気のある方、私のように地方在住で仕事の関係で参加できない方も、情報収集アイテムとしてご参加・ご活用ください。

入会申し込み先

〒243-0413 神奈川県海老名市国分寺台1-15-14

日本貨幣協会事務局(副会長) 吉田守 ☎090-7839-4437

郵便振替00110-0-8563 日本貨幣協会

※年会費は5000円だったと思います。この記事は勝手な応援広告なので必ずお問い合わせください。

|

|

|

|

| |

【メール直接投稿に関するお願い】

私に直接メールされる場合につきましては

①住所(必須)

②お名前(本名:必須)

③雑銭掲示板のニックネーム(必須)

④電話番号(任意)

⑤プロフィール(任意)

をメールに記載してお送りいただきますようお願い申し上げます。

画像はJPEG・GIF形式でお願いします。大きすぎる画像、大量画像は受けられません。

※大量の鑑定依頼には原則対応致しません。

※翻訳できない言語についても同様です。画像として貼り付けられた文字など処理できません。

身元確認ができないメールは過去に投稿歴があっても削除対象になることがあります。

なお、雑銭掲示板は安全な媒体ですので、個人的な連絡以外は記事投稿はそちらにお願いいたします。 |

| |

|

文久永寶銭研究資料 編集責任者 坂井博文 文久永宝周遊会

2025年 洋装製本(和風) 82P 320図 販売価格5000円

文久永寶周遊会創立10周年記念大会の研究資料です。間もなく収集誌上に頒布価格等の情報が掲載されると思います。

|

|

寺社札入門(播磨・その他編)予録・藩札入門「一国一枚」

知命泉譜・伍 日本紙幣の部 編集 鳳凰山 神野良英

2025年 洋装写真製本 128P 販売価格2000円(税別)

鳳凰山師は私が知る限り日本有数のゼネラルコレクターであり、超博識の古銭の伝道師です。これで寺社札編は3冊目、知命泉譜として5冊目というまことに頭の下がる大事業に挑んでおられる。知命とは天命を知る年齢だそうで・・・私のような痴迷人間とはそもそも格が違うようでして・・・。 |

|

| |

| → 2026年の制作日記へ |

| |

12月31日【ゆく年くる年】

あわただしい一年があっと言う間に駆け抜けていった気がします。今年も激動の一年でした。

脱コロナにはじまり交流や行事参加も少しずつ増やしました。

親父様が3月に右肩脱臼。同時期に姉の看取り対応がはじまり、そんなさなか子供が海外旅行中に緊急入院して帰国ができなくなり、さらに帰国後にも駅前で倒れて深夜に都内まで迎えに行く羽目になったことも。(しかも姉の四十九日の前夜。今は元気回復。)

認知症の介護で連続睡眠時間が取れなくなって不眠症のような生活。強いストレスのせいかついに糖尿病と言われて酒抜き・肉抜き・油抜きの節制しています。ね、可愛そうでしょう。

秋に東京湾観音へ親父様を連れて行ったとき、無料で占うからという言葉にのって運勢を見てもらったら、「2年間ぐらい最悪」と言われた。絶対足元を見られた。しきりに祈祷を勧められたが、あの言葉にのっていても多分幸せになれなかったでしょうね。

こんな私を幸せにできるのは、美しい古銭か、素敵な彼女だけです。みなさんもっと協力しなさいよ。

※見よう見まねでスライドショーを作ってみましたが、CPUを結構食うようです。製作中に何度かフリーズしかけました。動かなかったら削除します。でも、この画像・・・見やすいでしょ。 |

| |

| 山口(千葉)の庚申塚 |

|

江戸期の庚申塚

青面金剛・鶏・猿 |

|

麻綿原高原への山中

|

工藤師の著作

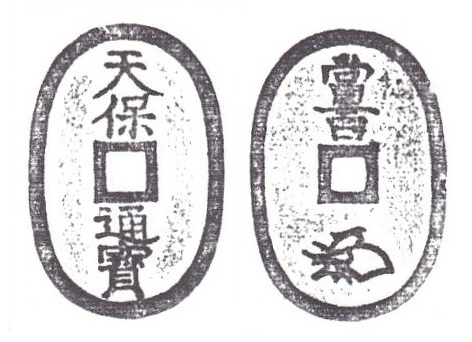

南部當百銭の謎 |

|

12月29日【暴々鶏師のこと】

元・雑銭の会会長であった工藤英司師が9月にお亡くなりになられたことは、皆さまもすでにご存じのことと思います。

私は練馬雑銭の会の会員番号13で、工藤師のお誘いを受けて、生まれて初めて古銭会に直接参加しました。練馬雑銭の会のサイトはネットの徘徊をしていて見つけたのですが、その結果として幽霊がはじめて実体を見せることになったのです。当時は机上の知識しかなかったので生の直接情報は新鮮でした。天保仙人様と知り合うことになったのも、そのご縁によるものです。工藤師は早坂昇竜(ノボル)の名で作家活動をされる一方、大学で福祉の教鞭をとられるなど、実に多彩な方でした。歴史や民俗学にも詳しく、庚申信仰のお話などは(私も郷土史をかじっていますので)とても参考になりました。

本日、工藤師のサイト「古貨幣迷宮事件簿」を開こうとしたところ閉鎖されたことに気づき、ひとつの時代が終わったような一抹の寂しさに包まれました。

工藤師は、かつて私の職場に直接取材に来られたこともあり、年齢も近かったことから、さまざまなことを教えていただきました。私が密鋳銭の世界に深くはまったのも、工藤師が作られていたサイトの魅力に引き込まれたからにほかなりません。

そのサイトは、外部からの攻撃によって完全に破壊されてしまいましたが、私はそれを何らかの形で継承・復活させる意味も込めて雑銭掲示板を開設し、今日に至っています。私自身も外部からの侵入や攻撃に長く悩まされてきましたが、続けてきたことで擁護してくださる方も増え、何とか今日まで生き延びることができています。

もっとも、私がこの古銭サイト(新寛永通宝分類譜・雑銭掲示板)をあと何年続けられるかは分かりません。現役として一定の収入が約束される期間も、もうそう長くはありません。人生の次なるステージについて、そろそろ考える時期が近づいているのかもしれませんが、それでも今を生き、今続けることで、自分の存在と古銭趣味の存在を示していきたいと考えています。

工藤師に、心より合掌。

※工藤師のペンネーム「暴々鶏」の読み方と意味、由来を皆様ご存知でしょうか。私はついに聞きそびれてしまいました。

ひょっとして庚申信仰の鶏と関係があるかもしれない・・・。 |

| |

12月28日【修理・再編集ひとまず終了】

12月下旬、今年分の過去記事のほとんどを失ってしまい、その後は不眠不休で修正作業に追われることになりました。その結果、ほぼ満足のいくレベルまで記事を復活させることができました。スキャナ撮影の手法に関する記事や、左の雑談的記事などは復活させていませんが、現状としてはもう十分だと判断しています。

記事が消えたと分かり、パソコン内のデータでは復活が望めないことが判明した時点では、復旧は正直ほぼ諦めていました。しかし、南様が過去記事のデータを発見してくださったことは、非常に大きな助けとなりました。画像データだけはすべて手元に残っていたため、発見された記事データに合わせて手作業で貼り付け直すこと約一週間。完全に喪失した記事については、残っていた写真をもとに新たに文章を書き加え、何とか体裁を整えることができました。

苦労したのは、発見された記事データのサイトがあまりにも重かったこと(これは私のサイト自体が重いのが原因です)。そのため、画像データの抽出と貼り付けが半分ほどしかできず、手元にある画像データと記事データを一つ一つ照合しながら再構築する作業が実に面倒でした。

また、制作日記の一年間分のデータは、このおもちゃのようなHP作成ソフトには処理の荷が重く、編集中にしばしばフリーズを起こします。このソフトはデータを上部(12月分)から順に読み込む癖があるため、記事が下へ行くほど、つまり1月に近い古い記事の読み込みや修正になるほど、時間がかかります。編集には多少のコツがあるのですが、それでもとにかく時間と手間を要しました。

天邪鬼な私は、追い込まれると驚異的な集中力を発揮します。今回は役立ちましたが我ながらすごいと思う反面、呆れてしまうところでもあります。あ~あ、眠い。これでも毎日ちゃんと職場で働いていたんですよ。 |

| |

| 元画像 |

失敗例 |

|

|

| ChatGPT作 |

Copilot作 |

|

|

12月28日【AI狂騒曲】

AIでしばらく遊んでいたことがありましたが、時間の無駄になると思い中断。同じ指示を出してもなぜか上手くいかないことがある。最初に成功したのがChatGPTだったが、本日Copilotでも成功。どちら差がほとんど同じレベルに仕上げられた。ただし、同じ指示を出しても思い通りにはならないことが多い。補正の指示を出したのに、画像の新規生成されてしまうことがあり、失敗例がその画像。文字にならないこともしばしば。うまく使えるようになるとトリミングと色補正ができるかも。左右の画像の違いほとんど分からないでしょう? |

| |

| 仙台銭 正字手破目寶背濶縁大様銭 |

|

|

外径25.6㎜ 外径25.6㎜

寶貝の二引きの上が切れます。

まるで笑っているみたい。 |

12月28日【仙台大様】

外径25.6㎜のこの輪に大欠けのある仙台正字手は旧貨幣誌に掲載されたものらしいと聞いています。

25.6㎜なら寛文期亀戸線の大ぶり銭レベルの大きさなのですが、古寛永の場合25㎜を超えれば概ね大様といえます。しかもこの銭は背濶縁というおまけつき。破目寶は背濶縁気味のものが多いと古寛永泉志にあるのですが、これはもう蛇の目・・・大濶縁です。 |

| |

| 会津濶縁赤銅質再覆輪 |

|

|

|

長径49.40mm

短径33.00mm

銭文径40.00mm

重量22.2g |

12月28日【会津大濶縁】

いやぁ~これは欲しかった。というより逆転されるとは思わなかった。

会津濶縁の再覆輪ですけど、極印が大きいので石持桐極印につながるもの・・・つまり水戸藩とのつながりを示すものかなと思いました。赤く発色した会津濶縁の再覆輪は恐らく少ないと思います。

会津濶縁は私の大好物のひとつです。昨年、会津大濶縁と思しきものに熱狂し、結果として変造品と分かった超苦い経験があります。そのリベンジのつもりでしたが・・・残念。

制作日記2024/9/26 を参考にしてくださいね。 |

| |

| 安南寛永 元文期和歌山銭 摸鋳 |

|

|

12月27日【安南寛永】

昭和の後半、安南寛永はどの古銭店に行ってもたくさんあった時期があります。だれも見向きしない汚い奴。その頃、島銭も大量に入ってきていて、私の関心もそちらに強く向いていた気がします。島銭は安くなったとはいえ高級品でしたから。この見栄えの悪い安南寛永も当時だったら100円程度だったでしょう。ところがその後、安南寛永が消えた。ついでに古銭店そのものも世の中から消えてしまった。

安南寛永は今もほとんど人気がありません。でも、私にとっては金の鉱脈に見えます。おかしいかしら。 |

| |

| ❶水戸力永低寛小頭永俯頭永 |

|

|

| ❷水戸星文手 |

|

|

| ❸長門裕字 |

|

|

| ❹重文古寛永 |

| |

|

12月27日【古寛永リハビリ中】

古寛永の分類は毎日泉譜を眺めていないと感覚が養えません。というより衰える一方ですね。

私が30歳台のとき、富山古銭研究会の三鍋師のお店がよく東京の交通会館などに出店されていたので、催事があるたびに訪れていました。古寛永泉志を買って、とにかく穴が空くほど眺め続け、基本銭を中心に集めはじめたのはこの頃です。当初は全く歯が立たなかった古寛永の全体像がなんとなくつかめるようになると楽しくなり、類似品を並べては違いを探していました。

寛永通寶・・・とくに古寛永は細かい違いを分類こそするものの、大分類の際はイメージだけでつかむ・・・それをHPに記して遊んでできたのがこのサイトなのです。

とはいえ古寛永はやはり難しい。

ここ10年の私は収集の中心を天保通寶に置いていたのと、50歳を境に視力が落ち始めたこともあり、裸眼で寛永銭を判別することがとても難しくなり、自然と収集を避けるようになってしまいました。

❶の古寛永は平凡な力永低寛の書体ながら、永頭が短く、拡大すると永頭が急角度で俯します。ところがスキャナー画像を見るとたいしたことがない。不思議だ。

❷は細縁と刔輪ぷりがとても可愛く感じて購入してしまった。星文様と星文手の違いが良く分からなくなっていたので当初は分類を間違えていました。恥ずかしい。

❸は誰が何と言っても長門。背が美しい。でも分類を間違えた。星文様として考えていたが間違っていた。記事消失で分類名が再消失。たぶん、裕字背小郭かな。

❹は面側の画像しかありませんが沓谷銭の面重文。乱視の気分です。こんなものも楽しいですね。 |

| ❺長門麗書 |

|

|

❺も長門中の長門銭。しかも面の地も波打っているのでたまらない。これも分類を間違えていました。麗書斜王寶だそうです。関東のAさんや南さん、四国のOさんなど鍛えられた目の肥えた人たちはすごいと思う。私・・・?、目下、リハビリ中です。 |

| |

12月27日【あやかしども】

古銭収集を長く続けていると、贋物をつかまされることが実に多くなります。いや、この古銭の世界そのものが、贋物だらけだと言ってもよいのかもしれません。そもそも不知銭などは堂々たる贋金ですし、絵銭に至っては、もはや銭ですらないフェイク品。本物よりも、まがい物の方が喜ばれる世界など他に例がなく、古銭界はやはりどこか異常です。

今日は皆さまを、そんな「あやかしの世界」にご招待します。

❶の古寛永は、ネットで見た際に母銭だと思い、応札しました。地染めが見られない点は気になったものの、くたびれた母銭だろうと判断。しかし後日、某氏から「これは新作だよ」と教えられ、同じコピー品が複数出品されていることも判明。が~ん。

汚し方も自然で、なかなか上手。もっとも、母銭として出品されていたわけではないので文句の言いようもなく、ひとりで勝手に踊っていただけでした。

❷の本座広郭は、文字が細く、いかにも母銭然としたつくり。大きさも十分で、しかも背大肥郭。見つけた瞬間、「やったあ!」と思ったのですが、見つけられたのはほかならぬ私自身。

仙人様によると、これは明治期に元銭座職人が作った戯作品とのこと。おそらくコレクター向けの品でしょうから、やはり贋作ということになります。あいたたた……。

❸は切継銭……というより、銭を割って並べ、再度鋳造しているので「割継銭」と呼ぶべきかもしれません。接着剤や溶接によるものではなく、銭径や内径も通用銭と同じ。母銭から作られたものです。

これは虫吉さんから戯作を承知のうえで1,700円で購入。これくらいなら、贋作でも腹も立ちません。

今、古銭の世界は贋作があふれています。そして、怪しい書体やつくりのものほど私たちは喜ぶ。まったく妙なコレクターだらけです。使えないお金を、使えるお金と両替して喜んでいる・・・そんな私たち自身が、すでに「あやかし」になっているのかもしれません。 |

| ❸戯作寛永 切継銭 |

|

|

| |

12月27日【進二天なの?】

萩藩銭の天保通寶は、縮通類を除けば、いずれも個性の主張が実に強い銭種です。そんな個性派揃いの中にあって、私がいまだ実見したことのない奇観品がいくつか存在します。

❶進二天手鋳浚い母銭は、昭和32年頃、安芸宮島の古道具店において、西吉麗鮮斎氏が発見にしたと云われる品です。異様なほど大きな小判型の銭形に、極端に縮小した文字を備え、書風から見れば方字の改造銭ではないかとも思われます。

萩藩の鋳浚い母銭類については、かつて某美術大学生が関与した贋作が存在するという噂が絶えず、それらと並んで、この進二天手鋳浚い母銭も、いつの間にか泉譜から姿を消したようです。

❷進二天寄書は、いかにも「ありそう」な雰囲気を持つ一品です。ただ、この書体をどう見るかとなると悩ましく、方字ではないのか……いや、方字接郭と考えてもよさそうです。もっとも、珍品であることに変わりはなく、その点では呼称の問題はさほど重要ではないのかもしれません。

ただ、こうして両者を並べてみると、進二天寄書は極端な小郭になっていることが分かります。これは不思議。覆輪銭の水戸揚足寶や遒勁が小郭である例がありますが、あるいはそれに類する変化と考えることもできるかもしれない。この点は、なかなか興味深いところです。 |

❶進二天手鋳浚い母銭

異書(母銭図録より) |

進二天寄書

(類似カタログより) |

方字白銅銭(参考) |

|

|

|

|

| |

| ❶密鋳 細字背元写江刺? |

|

|

| ❷寛文期亀戸銭繊字狭文白銅銭 |

|

|

| ❸密鋳俯永写し |

|

|

| ❹繊字背小文格下げ母銭 |

|

|

12月27日【卓上の新寛永】

私の机の上には、撮影を終えた古銭が散乱しています。さすがにむき出しではありませんが、関西のSさんからお借りしている不知天保曳尾天や、明和期俯永面背刔輪といった、とんでもない珍品まで転がっている始末です。年末の大掃除や整理をしたいところなのですが、HPの再構築に追われ、それどころではありません。……というのは言い訳で、実のところ、ここ数年ずっとこの状態が続いています。

加えて、私の仕事は定期的な休みが取りづらい業種です。ブラックだ――と言いたいところですが(職員に対してはそんなことありませんよ)。今日は本来なら休みの日なのですが、朝7時に親父の受診付き添いで病院の予約を入れ、昼からは認知症家族の会の忘年例会。仕事なのか遊びなのか、もはやよく分かりません。まあ、私は親父の接待役でもあるわけで。本来は糖尿病の食事制限中なのですが、今日は昼酒してやるぞ~、と。

❶の細字背元写江刺?は、どこで入手したのか、もはや不明です。江刺風のざらざらした鋳肌。こうした評価や名称付けは所有者の特権ということで……江刺、ということにしておきます。

❷は画像だけは残っているのですが、現物が見当たりません。パソコンの下に潜り込んだのか、ただいま捜索中。そのうち、ひょっこり出てくるでしょう。

❸の密鋳俯永は、穿がべったりヤスリ。赤茶色のざらざらした鋳肌で、よく見かけるタイプです。側面は摩耗していて、よく分かりません。机の上の住人です。

❹は調べたら四国のKさんから頂いた通用銭に格下げされた母銭と判明。たぶん他の古銭と比較するためBookから出されてそのまま放置状態になったものだと思います。実は再撮影によって行方不明になる古銭が一番多い。格下げ母銭は鋳だまりや鋳不足、仕上げの失敗などで母銭になり損ねたんじゃないかな~という推定によるもので、真実かどうかは判らない。❹は穿に通す角棒ずれて面背の輪が偏輪気味になっていますし、小さな鋳だまりもある。細縁銭といっても問題ないものですが、母により近いものです。

|

| |

| 仙台跛寶昴通銀銭 |

|

| 異寛小通 |

|

| 寶連輪 |

|

| 水戸昴通背星無背 |

|

12月27日【撰銭の達人再び】

古銭収集家の中には、私のようにネットや入札誌、古銭店を通じて主に単品買いをしている人もいれば、雑銭を大量に購入して選り出しを行う人もいます。また、とらさんのように先輩方のもとを巡ってピンポイントで入手するという、最も効率の良い方法を実践されている方や、骨董商巡りそのものを楽しんでいる方もいます。そういう意味では、私の収集方法はおそらく最も効率が悪い部類に入るのだろうと自認しています。

なかでも、ネットで入札しっぱなし……というのが一番よくない、とご忠告を受けたことは何度もあります。それでも、ストレス解消のため、なかなかやめられませんね。

さて、撰銭の達人・Kiraさんから、久々にご投稿をいただきました。(ありがとうございます。)

さすが「綺羅、星のごとく」という言葉がぴったりの内容です。

仙台古寛永の雉狩銀銭は、大永の書体が一般的ですが、「跛寶昴通」は、さすがのKiraさんも初見とのこと。ありがたや~、です。

「異寛小永」「寶連綸」は、古寛永初期不知銭の有名どころ。「異寛小永」はなかなか入手の機会がなく……とはいえ、「志津麿大字」という私一番の古寛永をAさんに譲ってしまった手前、行動が一貫しておらず、さすがに今さら買えない。葛藤です。

もっとも、45㎜台の秋田小様を2回入手して2回とも譲ってしまった経験があるので、私ならあり得る話かもしれません。

「水戸昴通背星無背」は、本来なら「水戸昴通無背」でよさそうなところですが、あえて「背星」の照合を入れたい。これには岡山銭説もあるようで、通の形や尓の形、背の雰囲気からも、たしかに可能性を感じさせます。まさに白眉の品です。

ところで、雑銭の大量買いをされる方の話を聞くと、家に雑銭が溜まりすぎて床が抜けそうになる、なんてこともあるそうですが……Kiraさん宅は大丈夫でしょうか?

|

| |

| 火防基寶 背函館 |

|

|

| 松前通用 背政 |

|

|

松前通◯・・・最後の一文字が長らく判読できなかったのですが、用の草書体のようです。「松前通用」・・・よくできた空想貨幣でしょう。 松前通◯・・・最後の一文字が長らく判読できなかったのですが、用の草書体のようです。「松前通用」・・・よくできた空想貨幣でしょう。 |

12月27日【火防基寶】

こんなにきれいな画像の火防基寶は初めて見ました。この絵銭、昭和9年の函館大火の見舞いの答礼として函館消防署が作った絵銭なんだそうです。

制作日記2015/9/24に函館火災について詳しく書いてあります。

火防基寶の姉妹銭に安鎮加寶があるそうです。

松前通用は新作の絵銭でしょうけど良く分からない。江戸期においてこのような通用銭サイズの絵銭は贋造を疑われるのでうかつには作れない。

背の政の文字も不明。あるサイトによると函館通寶の背文字「安」は函館開港の年号安政を意味している。

そのためこの松前通用の「政」は安政の政ではないかとのこと。

少なくともこの時代に銅銭を鋳造する意味はあまりないので、これはその史実を踏まえた上での戯作じゃないかと思う次第。

|

| |

| 24.9㎜ |

覆輪 |

|

|

| 24.35㎜ 4.2g |

|

|

|

| 24.17㎜ 4.0g |

|

|

|

| 24.0㎜ 3.8g |

|

|

|

| 23.9㎜ 2.4g |

|

|

|

| 23.7㎜ 2.7g |

|

|

12月27日【婉文がいっぱい】

婉文とはなよなよした女性的なやさしい文字の意味らしい。岡山銭の婉文は濶縁銭と覆輪銭があり、文字が極端に縮小していて私は大好きな一枚なのです。普通、私は美銭を一枚手に入れてしまえば満足してしまうのですが、この古寛永は目につくと必ず手にいれていまう種類。天保銭でいうと会津濶縁がそれに該当します。

今回は関東のAさんにせがまれて手持ち品をざっと持参した次第。Aさん・・・しきりに私の品を見て一番大きいのが欲しいとおねだりしてきました。いくらなら譲ってくれますかの言葉に、値段を決めてください…と思わず言ってしまいました。

5000円ならどうですか・・・の言葉に、え~と思いながらも「いいです」という言葉が口を突きました。まあ、お世話になってますから・・・

さらに初期不知銭の志津麿大字本体も所望されました。熱愛に負けた私は超お人よしです。

かくしておじさんの愛娘2人はおじさんに嫁入りしています。Aさんお買もの上手です。私の大切な娘ですから大切にしてくださいよ。 |

| |

12月26日【投稿記事・発見を振り返る】

※この記事も11月に掲載し、消失した記事の再構築ですが、内容は新規の物になっています。 |

| ❶長郭手覆輪瘤足寶(覆輪存痕) |

2025/4/25制作日記 |

|

|

話題を探しながら手持ち品を眺めていたら、あれ・・・どこかで見たことがある、と閃いた。當百の横引きと寶前足に鋳だまりがあり、寶字は靴を履いたようになっている。鐚銭に草足寶元符というものがありますが、見方によってそう見えなくもない。探してみるとすぐに4枚も見つかった。

①寶貝の二の上横引きが細い ②寶前足が異足寶 ③當冠右側に瑕 ➃百の横引き末尾に瘤 という共通点があります。

関西のTさんならすぐに看破されるところでしょうが私は数年がかりで気が付きました。数は多いと思いますが面白いです。 |

長径49.35㎜ 短径32.4㎜

銭文径41.0㎜ 重量23.4g |

| ❷仙台長足寶大様(未使用色) |

制作日記2025/4/19 |

|

|

「松葉でつついたような」地肌とはよく言ったもので、この天保銭は 冷えたばかりの溶岩の肌みたい。未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。大様は面左側に雲状の鋳だまりがあるのですが、これにはありませんが、大ぶりです。なお、この品は寶前足先端に陰起と鋳だまりがあり、短く見えますが長足寶です。 冷えたばかりの溶岩の肌みたい。未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。大様は面左側に雲状の鋳だまりがあるのですが、これにはありませんが、大ぶりです。なお、この品は寶前足先端に陰起と鋳だまりがあり、短く見えますが長足寶です。 |

長径49.05㎜ 短径33.20㎜

銭文径40.60㎜ 重量17.9g |

関西T氏提供 |

| ❸長郭手覆輪刔輪削字延貝寶異極印 |

制作日記2025/4/13 |

|

|

銭文径が本座と変わらない不知銭として関西のTさんからご報告頂いた不知銭。まるで寶貝がズボンを摺り下げたように長い・・・腰パン天保と呼びたいぐらい。しかも側面が滑らかな砥石垂直仕上げ・・・ちょっと近代的かなと画像では思ってしまいますが面背の仕上がりはいたって普通。これ、銭径の縮みをごまかすため意図的に寶を伸ばしたのかも。製作は粗削り。 |

長径49.35㎜ 短径32.95㎜

銭文径41.60㎜ 重量20.9g |

関西T氏提供 |

|

上下の天保銭のそれぞれの側面。そっくりなので同炉としか思えない。 |

| ❹長郭手刔輪延貝寳手張足寶 |

制作日記2025/4/13 |

|

|

地に鋳ざらい痕跡のある覆輪刔輪銭。寶足が伸びて張足寶と宏足寶の中間のような形状。側面製作の画像を見る限りは上と同炉銭。こちらはよく見かけるような不知銭張足寶系の書体。前足が突き出るような張足寶であり、覆輪刔輪銭です。 |

長径48.6mm 短径32.35mm

銭文径41.1mm 重量20.6g |

関西T氏提供 |

| ❺長郭手覆輪強刔輪削字長貝宏足寶異極印 |

制作日記2025/4/13 |

|

|

これはもう奇書といっていいほどの |

長径49.6mm 短径33.1mm

銭文径41.2mm 重量20.7g |

関西T氏提供 |

|

上下の天保銭のそれぞれの側面。アスタリスク型の一部銀型極印。 |

| ❻長郭手強覆輪削字異極印 |

制作日記2025/4/13 |

|

|

長径49.5mmの立派過ぎるほどの覆輪銭。極印は見事なアスタリスク型。薄いつくりなので延展のような銭文径は大きくなっていません。見た目は鋳放しの反玉寶も思い浮かびますけど違う雰囲気。本座銭に均等な覆輪をして鋳写しするとこんなものができるという典型かも。状態は良くないけどありそうでない品。上のものと良く似ていますが、製作を見るとちょっと違うような気もします。 |

長径49.5mm 短径33.35mm

銭文径40.6mm 重量18.1g |

関西T氏提供 |

| ※上の2枚も送って頂いて撮影したように思うのですが、現物画像が見つかりませんでした。この頃、姉と子供の体調不良、入院騒ぎが立て続けにあり実はてんやわんやでした。子供は海外の空港で深夜入院騒ぎになり、帰国後も都内で深夜入院騒ぎになり・・・まあ大変。姉は病院で看取ることになりましたが、子供は元気回復。あの一連の騒ぎは何だったんだろう。親父の介護も2年が過ぎ、私はすっかり不眠症。HPが進むのなんの。 |

| ❼長郭手細字長点保長貝寶内反足寳 |

制作日記2025/4/13 |

|

|

細字で張点保、異足寶ながら寶貝が細長く変化し、俯二貝寶で寶足が極端に短く見えます。異足寶ながら短足寶にも見えるので内反足(O脚)寶と名付けました。側面はヤスリ目がほぼない感じで異極印。銭径は小さいものの雰囲気的には奇天類に似ていますがどうなんでしょうか? |

長径48.6㎜ 短径32.8㎜

銭文径40.7㎜ 重量20.3g |

四国K氏提供 |

| ❽不知長郭手覆輪強刔輪跛寶(寄郭) |

制作日記2025/1/11 |

|

|

名称に迷っていると画像が送られた品。離足寶に似ているとのことですが、似ているのは銭形でしょうけどこっちの方が断然すごい。刔輪が強烈で背が細縁になっています。寶前足は鋳走りで接していて後足が離輪しているので離足寶とは名付けられないので跛寶としましたが、寄郭と称しても良いほど強烈な刔輪。銭文径の縮小は1回写しなのにこんなに銭形が変形している覆輪刔輪銭なんて・・・絶句です。赤黄色の色調もかわいいです。

|

長径49.4㎜ 短径33.1㎜

銭文径41.0㎜ |

侍古銭会タジ氏提供 |

| ❾長郭手覆輪刔輪仰天(玉一天) |

制作日記2025/8/16 |

|

|

立派な覆輪の横太り銭形であり、部分的な輪の加刀・小変化が面白い。第36回の銀座コインオークションの出品物と兄弟で楽しい逸品です。天の玉だけでなく、面背の内輪の形状、面左側の地に縦に走る鋳ざらい瑕、面輪左側表面の瑕、大頭通、寶の二引きの削字、當ツの形状、寶下・當上の刔輪、背郭の角の形など特徴をあげたらきりがなさそう。

勝手に源氏名をつけて「玉一天」と称してみました。 |

径48.82mm、短径32.94mm

銭文径40.8mm、重量18.40g |

とら氏提供 |

| ❿長郭手ペン書様 |

制作日記2025/8/16 |

|

|

分厚く雄大な銭形の上に、極細の文字が浅く乗っかっている異製作銭。実物はまるで重厚な銅塊そのもの。ペン書手は安南銭では奇怪な記号のような文字の一類なのですが、この天保はボールペンで書いたような太細のない書体という意味では、本家の安南銭より的を射ているかもしれません。とにかく浅字細字厚肉大様なのです。

類似カタログ原品 |

長径49.92mm 短径33.32mm

銭文径41.0mm 重量26.44g |

とら氏提供 |

| ⓫長郭手覆輪強刔輪長尾天反玉寶(曳尾天) |

製作日記2025/7/9 |

|

|

・覆輪強刔輪銭 ・削字でやや肥字

・厚肉 ・面背文字横広 ・長尾跛天

・保前点が降る ・小点通 ・反玉寶 ・長足寶 ・大花押

パッと見ただけでこれだけ特徴があります。特に天足が大きく開き末尾が長いのと反玉寶であること、當が背が低く横広で大で花押が大きいのが目に飛び込みます。異書とか蝕字という表現も良いと思うのですが、天尾が長いのが他には見られない特徴なので平凡に『長尾天反玉寶』(曳尾天)としてみました。

|

| 三納天保(退天巨頭通)との書体類似性は感じますが、画像比較でも大きさや鋳肌など製作上の近似性がないので今のところ別種とするのが妥当でしょうね。でもよく似ている。これが現段階の結論。 |

長径49.01㎜ 短径32.89㎜

銭文径40.65㎜ 重量25.11g |

関西S氏提供 |

|

| ※記事再建ももうそろそろ終わりかな。未使用画像を検索すればまだ出てくると思いますが 、体力的にいっぱいいっぱいです。寛永銭類だけ・・・探さなくちゃ。 |

| |

12月25日【2025年を振り返る】

11月にこの総括記事を書いたのに消してしまいました。記事を再構築いたします。ここに載るようなものは来年の制作日記の冒頭を飾る候補になります。 |

| ❶長郭手覆輪強刔輪厚肉 |

制作日記2025/2/4 |

|

|

これはS級の天保通寶です。長径が短く、短径はたっぷりある堂々とした横広形が非常に印象的で、何より重量が28gを超えるので手にした瞬間に銘品だと直感できます。また、天上、當上、寶下ともに強い刔輪が見られます。

メモに大橋師の所有が記載されており、調べたところ大橋譜と天保泉譜の原品でもあるようです。保存状態もよく肉厚は3㎜を超えます。

天保泉譜195

大橋譜P182-2 |

長径48.94mm 短径33.1㎜

銭文径40.4㎜ 重量28.3g |

| ❷長郭手覆輪天上強刔輪肥足仰貝寶(肥尾天) |

制作日記2025/2/4 |

|

|

写真写りの色が実によろしくびっくりしました。文字の山が丸く全体に肥字気味になっています。真鍮銭のメモが付いていましたが未使用級の青銅銭ですね。

宏足寶の次鋳と見て良いつくりで、寶足は肥足寶気味ですが2018年4月11日の制作日記に登場している肥尾天としたものと同系統でもあるようです。寶の二引きが仰ぎ、寶底が後ろ足の前で切れている特徴も同じです。

状態が良いので昔の鋳肌が残っていますが砂目はあまり感じません。 |

長径48.23mm 短径32.77㎜

銭文径40.1㎜ 重量18.8g |

| ❸長郭手強覆輪刔輪鋭楕円形 |

制作日記2025/2/4 |

|

|

どうです、慶長長小判判みたいでいいでしょう?

ヤフオクの画像で妙に細長く見えた品ですけど、届いてみたらやっぱりおかしな形でした。立派な覆輪銭なのですけど、普通はここまでの覆輪ならもっと短径が全体に広がって、いわゆる横広銭形になるはずなのですが、縦長の卵型なのです。計測値的にはわずかな差なので、この縦長の形状に強い違和感を感じるのは私だけ(+古銭病の方々)なのかもしれません。名称は前所有者が鋭楕円形と名付けたものをそのまま頂戴しました。 |

長径49.31mm 短径32.4㎜

銭文径41.1㎜ 重量20.4g |

| ❹細郭手刔輪陰起文 |

制作日記2025/2/4 |

|

|

文字が極細に加工された鋳写し系の細郭手。本来は覆輪刔輪銭なのですが、覆輪らしさはほとんどありません。刔輪も寶下にらしき痕跡がある程度です。目の肥えたHさんならBクラス箱に入れられてしまうかもしれませんが、不知銭なら涎がとまらない私にとっては不知銭として判りやすくて見ているだけで思わずニコニコしてしまう一品です。確証はありませんが、一連の落札品は九州のM師の元コレクションではないかの噂です。ほとんどが役物でした。

百田米美

|

長径48.2mm 短径32.15㎜

銭文径41.6㎜ 重量18.5g |

| ❺萩藩銭進二天大ぶり銭 |

制作日記2025/3/3 |

|

|

進二天とは良い名称だと思います。天と寶が進み、銭文全体が緩やかな弧を描きます。とても有名品なのですが、数は少ないので美銭の入手にはなかなかてこずります。

さらに掲示の品は進二天にしては肌のざらつきがなくかなり美銭。背の美しさは抜群です。ただし、側面のヤスリ目はものすごく荒々しい。加えてこの進二天、意外に大きい。49㎜を超える進二天って、相当少ないのでは・・・とはたしか関西のT酸のお話。そうなんだ。

|

長径49.26㎜ 短径32.31㎜

銭文径40.86㎜ 重量20.2g |

| ❻本座広郭細縁銭 |

制作日記2025/3/5 |

|

|

美しいから乗せちゃうけど本来はそんなに大騒ぎするような品じゃない。でもこの輪の細さ尋常じゃないよ。

ただし、類似カタログ評価は2000円~3000円だって・・・それじゃ可愛そうだよ。もう一声・・・でも4000円止まりだろうなあ。 |

長径48.05㎜ 短径31.6㎜

銭文径41.4㎜ 重量19.2g |

| ❼水戸藩銭正字背異反足寶小様(赤銅) |

制作日記2025/3/13 |

|

|

大和文庫の水戸背異反足寶小様を衝動買いしてしまった。水戸背異反足寶が10000円の初値・・・誰がこんな価格の買うの?馬鹿じゃないの、こんな値段で買って・・・と、お思いになられた方・・・私がその馬鹿野郎です。普通は高くても6000円止まりですね。でも、秋田小様にも負けないような実に美しい鮮紅色で、傷も少なく、背の文字抜けも抜群。背異反足寶でこの色で小様なんて皆無なんじゃなかろうか。背から見ると濶気味で・・・いいでしょ? |

長径47.9㎜ 短径31.75㎜

銭文径39.8㎜ 重量20.6g |

| ❽水戸藩銭正字背異反足寶小様(黄銅厚肉大ぶり銭) |

制作日記2025/4/30 |

|

|

赤い小様の水戸正字背異反足寶を入手して背異反足寶のマイブームが来た。今度は黄色くて大きいのが欲しいぞ・・・とばかり、ネットで探しまくりました。こいつはその一枚で肉厚ぶりが楽しい。正字背異反足寶は研ぎが強く横から見ると台形形状になるものが多い気がします。この肉厚は立派だと思います。勢陽譜にはやや肉厚のものが多いと書いてある。でも、砥ぎが強いイメージだけ肉厚のイメージなかったなあ。この背を見ていると揚足寶は同じ作りっぽく見えてきます。 |

長径48.8㎜ 短径32.1㎜

銭文径40.35㎜ 重量24.0g |

| ❾中郭手小点尓(尨字系) |

制作日記2025/4/26 |

|

|

長径48.7㎜ 短径32.05㎜

銭文径40.8㎜ 重量22.3g |

|

TICC会場の大和文庫で見つけ手にした瞬間ビビッと電撃が走りました。何度もひねくり回し、躊躇と葛藤、でも手からはなせなかった。小点尓寶は塞頭通と同じ尨字の系統とされます。肌色の印象がずいぶん違ったのですが砂目はごく自然。また、緩やかにうねっている。極印もいい。だから購入を決断。仙人様に相談しなくて怒られるかなーと思いながらの購入でした。八厘会で仙人様に恐る恐る差し出すと・・・う~ん、尨字は肌がもっとぬめぬめする感じのはずだよ・・・との精一杯のやさしい声のお言葉。その瞬間、周囲の人々が目を合わせてくれなくなった気がします。やばい、やっちまったか、お先真っ暗、財布は空っぽ。

しか~し、私には大丈夫との思いがまだありました。それが極印。撮影確認して確信に至りました。ライティングを変えてで確認すると地肌も同じ系統に見えてきました。画像の力は大きいなと思います。 |

| 左:塞頭通・右小点尓 |

當田の右肩に穴がある |

|

|

| ❿長郭手強刔輪面背細縁直足寶 |

制作日記2025/8/8 |

|

|

ヤフオクで落札。届いた品が想像以上に大ぶりだったので見た瞬間、本座のドリル加工変造の記憶が脳裏をよぎり、一瞬ドキッとしましたが・・・大丈夫でした。

出品名は覆輪強刔輪直足寶でしたが、刔輪が強すぎて面背ともに細縁になっているし、寶足先端は鋳走りで曲がっているので曲足寶あるいは宏足寶と言っても良い品ですね。これはHさんが玉一天に夢中になっている間のお目こぼし品。玉一天は献上してしまいましたが・・・心の穴埋めということで。 |

長径49.55㎜ 短径32.5㎜

銭文径41.1㎜ 重量21.4g |

| ⓫長郭手張点保厚肉 |

制作日記2025/9/8 |

|

|

張天保は2品目になりますが頗るの美品ということで気合を入れてしまいました。絶対負けない価格のつもりでしたがやりすぎたかも。でも、手にした瞬間異常な重量に驚き、ちょっと安堵しました。元々大ぶりで重いものが多いこの類ですが群を抜いています。入手出来て良かったあ。

私の所蔵品で不知銭としては2番目の重さ。TMI指数(重量長径率:重量÷(長径×長径)×100)だと1.19でやはり2番目です。この大きさでこの数値はやはり異常。やはり名品です。

※天保収集銭史上2番目の出費です! |

長径49.6㎜ 短径33.2㎜

銭文径41.7 重量29.3g |

| ⓬盛岡藩銭小字黄銅質桐極印 |

2025/10(元記事喪失) |

|

|

南部藩の天保銭は書体変化がほとんどありません。しかし、藩鋳でも製作や銅質の変化が数多くあり、さらに民間密鋳によって

それこそ星の数ほどの変化が楽しめます。そんな中で優美な書体で絶対数が少ないこの小字、南部藩の正統派エースとして岩手周辺のコレクターにこよなく愛されていると感じます。

ですから美銭はコレクターに納まっていてなかなか出てこない。しかも絶対数が少ないときたもんだ。小字は銅質で2つ、極印で2つの4種類。しかし、この完集は至難です。 |

長径48.5㎜ 短径32.35㎜

銭文径40.2㎜ 重量23.0g |

| ⓭縮通平二天(本体) |

2025/11(元記事喪失) |

|

|

この天保通寶が大和文庫に出たとき、千載一遇の大チャンスと決意し、何が何でもの思いで応札しました。病気ですね。本当、背だけ見たら土佐額輪と見分けがつかない。縮通平二天は刔輪されているものが多いのですが、今回の入手品は刔輪がほとんどない。古来、縮通平二天濶縁という稀品が存在するのですが、それは天上の刔輪が強い大様の品。したがってこの品、縮通濶縁とは名乗れないので縮通平二天(本体)としました。

萩藩銭は個性的な書体が多いのですが、この縮通平二天(本体)は個性がほとんどありません。目立たないけど名品だと思います。

|

長径49.2㎜ 短径32.9㎜

銭文径40.35㎜ 重量21.7g |

| ⓮縮通平二天(刔輪) |

制作日記2025/11 (元記事喪失) |

|

|

憧れの縮通平二天・・・それも類似カタログの原品が銀座コインオークションに出た訳ですから気合が入らない訳がありません。しかし困ったことに駿河とほぼ同時発表。二兎追う者は一途をも得ず・・・という諺が脳裏よぎりましたが、目をつぶって「えいや」で応札しました。結果は吉と出て一挙両得?の結果に大満足です。私が欲しがっているとご理解をいただいたようで・・ごっつぁんでした。 |

長径49.3㎜ 短径33.25㎜

銭文径40.4㎜ 重量18.7g |

|

| |

| ❶琉球通寶大字宏貝寶 |

|

|

長径49.25㎜ 短径33.25㎜

重量18.6g |

| ❷細郭手覆輪刔輪削頭天 |

|

|

長径48.6㎜ 短径32.35㎜

銭文径40.7㎜ 重量20.4g |

| ❸萩藩銭方字細字細郭白銅質銭 |

|

|

長径48.95㎜ 短径32.1㎜

銭文径40.5㎜ 18.2g |

| ❹盛岡藩銭小字黄銅質桐極印 |

|

|

長径48.5㎜ 短径32.35㎜

銭文径40.2㎜ 重量23.0g |

12月24日【新規入手品】

画像データによる再掲載記事です。❶ 琉球通寶大字宏貝寶

やや赤銅質の琉球通寶・大字宏貝寶です。かつては長尾琉(さらに旧称では肥字)と呼ばれ、珍重されてきたものになります。琉球通寶の大字宏貝寶は大ぶりなものが多いのですが、本品は19g未満と比較的軽量です。

入手経路はおそらくヤフオク。青錆をクリーニングすれば、もう少し見栄えは良くなりそうですが、方法が分からないため手を入れず、ありのままの状態としています。極印は一般的なサ極印です。

❷ 不知銭細郭手覆輪刔輪削頭天

こちらも入手経路はヤフオクだったと思います。別名「貼り合わせ手」と呼ばれ、面は細郭、背は長郭という書体構成のものです。この系統は銅色のバリエーションが多いのですが、本品は茶色に発色しています。不知銭細郭手としては数の多い部類で、初めて見かけたときには狂喜乱舞、つい発狂してしまいました。

天の第一画には加刀が見られますが、名称としてはやや分かりにくいかもしれません。背の花押の袋部分のカーブにも、強い加刀が確認できます。

前述のとおり、発色は黄銅色~白銅質~赤褐色~茶褐色~黒褐色までさまざまで、砂目を感じさせない、ぬめぬめした鋳肌が特徴です。存在数の多さから、やや時代が降るのではないかとも感じていますが、あくまで私見にすぎません。

❸ 方字細字細郭白銅質銭

萩藩銭の方字は比較的入手しやすいものの、美銭となるとやや少なくなります。本品は大和文庫で落札したものだったと思うのですが、記録が失われてしまい、はっきりとは覚えていません。

方字は文字変化が少ないため雑銭に近い扱いをされがちですが、次鋳や銅色替わりなども存在しますので、改めて注目してみてほしいところです。なお、私は白銅質の美銭と聞くと、つい反射的に飛びついてしまう性質があります。あはは……。

❹ 盛岡藩銭小字黄銅質桐極印

この銭は盛岡藩天保銭の初出とされ、銭座で製作された正規品(とはいえ密鋳)ではないかと考えられています。桐極印と変形八つ手極印があり、さらに黄銅色と赤銅色の作が存在しますが、いずれも美銭が少なく、地元人気も相まってコレクター垂涎の品です。

八つ手極印という名称は、天保仙人様などが広めたものだそうで、かつては六出星とも呼ばれていたようです。どうやら黄銅色の方が先発とされ、やや少ないとのこと。

本品は今秋、大和文庫に出品されており、出品価格は4万円前後だったと記憶しています。画像を見る限り意外にきれいに見えたため、洒落半分で応札したところ、7万円ほどでの落札となりました。

背輪上部に湯道欠損があり、背側には汚れも見られますが、傷は少なく、今後化ける可能性を感じさせます。

盛岡小字は、銅色と極印の違いで美品を4種揃えるのが夢で、H酸氏のコレクションを拝見しては憧れを募らせています。美品はすでにコレクターの古銭箱に収まっているようで、道のりはなかなか遠そうです。 |

| |

❶縮通平二天(本体)

(濶縁手改め) |

❷縮通平二天(刔輪)

類似カタログ75番原品 |

|

|

|

|

長径49.2㎜ 短径32.9㎜

銭文径40.35㎜ 重量21.7g |

長径49.3㎜ 短径33.25㎜

銭文径40.4㎜ 重量18.7g |

| ❸縮通平二天濶縁大様 |

類似カタログより借拓 |

|

|

|

| ❹縮通平二天遒勁(平尾天改め) |

|

|

長径48.95㎜ 短径32.60㎜

銭文径40.55㎜ 重量18.0g |

| ❺縮通平二天遒勁 |

AI画像 |

|

|

| ❻縮通平二天遒勁 |

大和文庫HPより |

|

|

12月23日【平二天】

ここからは残された画像をもとにした再生記事です。

萩の縮通平二天は、とても地味な天保銭です。地味なのは見た目だけでなく、書体も寶足以外に目立った特徴がなく、土佐藩の額輪に混じってしまえば紛れてしまうほど平凡です。そのためか、なかなか美品に巡り合えず、未収状態が続いていました。

❶の平二天は『駿河』10月号に出品された逸品です。見た瞬間、その端正な美人顔に惚れ込み、「これは絶対に負けないだろう」と思う入札価格を入れました。ところが、ほぼ同時期に銀座コインオークションにも❷の縮通平二天が出品されていることが判明し、さあ大変。しかもこちらは類似カタログ原品というプレミアム付きです。こちらも目をつぶって高額応札・・・でも、Hさんのお目こぼしで予定価格以下で落札できました。(感謝します。)かくして、私の収集品に2枚の縮通平二天が、ほぼ同時期に収まることになりました。

とはいえ、いくら美品とはいえ、縮通は縮通。実に地味な顔であることに変わりはありません。

ところが、縮通好きで知られる関西のTさんが、この2枚の画像を見てすぐに反応してくれました。曰く、❶の方が刔輪度合いが少ないと。確かにその通りなのですが、正直なところ、そこまで意識していませんでした。❷の方が重量があり、輪の角も立っています。ところが計測してみると、意外なことに銭径は❶の方がわずかに大きいのです。縮通には❸濶縁大様という稀品がありますが、拓本と比較してみると、これは刔輪された上に銭形が縦に長く伸びている上に輪幅が広くなっているものだ、ということが分かります。

なお、縮通平二天には「肥字」とされる亜種が存在します。私も昨年入手できたのですが、収集誌上で用いられている「肥字」という名称に対して、原品を見る限りでは肥字というより削字と呼ぶべきものに感じられます。しかも差異はかなり大きく、花押などはまったく別物です。そのため、平二平尾天や平二天大字など、呼称が迷走していましたが、本日❹縮通平二天遒勁 という名称に改めました。

❹縮通平二天遒勁は瓜生氏の『天保通寶銭分類譜』や❻大和文庫HPにも掲載されており、ある程度は存在しているものと思われますが、そもそも縮通平二天自体が少ないため、縮通平二天遒勁の実見の機会はほとんどありません。

名称変更によって市場が刺激され、類品がぽろっと出てこないものかと、今から手ぐすね引いて待っているところです。

なお、12月に入ってから一時期、AIによる画像修正もかなり試みました。❺平二天遒勁のAI画像は傑作の部類で、非常に見やすくなっています。ただし、AIのコントロールはなかなか難しく、同じ指示でもフェイクのような画像になってしまうことがあり、現在は中断しています。

|

| |

|

|

|

|

|

| この拓本、左下の刔輪が強いというより、銭の左下が奇妙に膨れている。拓本画像をじっと見ていると分かる。不思議。 |

12月22日【三納天保?】

改めて今度は類似カタログの拓と比較。結論から言うと文字位置が合わなかった。理由は穿の形の違い+銭文径の違い。類似カタログの拓の穿は横長の横穿。三納天保が巨頭通であり得るのは穿が圧縮されていてそのスペースに通頭が収まっているから。寶を合わせると天尾が合わなくなります。

一方、背は當百の位置を合わせると花押の位置がずれてしまう。

縮尺を合わせてしまえばいいのでしょうがそれじゃあねぇ・・・。

筆法だけで見れば良く似ている。天尾、保前点、辵の点と頭、寶珎、當ツなんてそっくりです。一方、保人偏、通頭、百横引、花押はかなり違う。親戚筋ぐらいに該当すると言っても良いのではないかしらと思うのですが方泉處の画像だと鋳肌が実に細かい魚子。一方こちらは穴ぼこだらけ。他人の空似とすべきなのかもしれませんが、捨てがたいなあ。とりあえずは曳尾天のまま皆様のご意見をお待ちしております。

※雑銭掲示板に記したように拓本の長径を3%、短径を1%伸ばしました。

方泉處の写真画像は実物より2割ほど大きく、以前照合したときも銭文径サイズを調整していました。

類似カタログの拓本サイズはほぼ原寸大に近いので、実物も少し小さいのかあるいは拓本が歪んでいたのかのいずれかだろうと思います。本当は長径を2.5%にしたかったんですけど、そこまでの機能がExselになかったので・・・。そうすると拓本文字がほぼ上に乗るだろうことが分かります。郭の下半分が白く出ているので郭はこれでも竹に圧縮されています。また輪の左下が白く出ていて、三納天保の方が刔輪が強いことも判ります。(画像サイズ調整したことはさておいての話。)通頭は上に一画分弱、拓本がはみ出ています。ただ、3%の差ってでかいなあ。4.9㎜の天保通寶で仮に2.5%の差だとしても1.2㎜ほどの縮小。そう考えると2回写し近い差になる。冷静に考えると同じものとは言い難いのですが似ているのは事実ですね~。

|

|

ヤフオクで落札した古寛永

出品名が勁文垂冠浅冠寶(譜外)でした。

なんだ・・・垂冠ってわかっているじゃないか。確かに寛後足だけ見ると勁文ぽいところあるけど寛冠の大きさや通用が辵から離れる癖、永の食い違いなど、どう見ても奇永。垂冠ならラッキーということで落手。510円なり。ただ、垂冠なのか鋳不足なのかは良く分からないけど・・・損してないよね。

※サイトのデータ復旧をほぼ2日で終えました。南様のお陰で文字情報が拾えたのが大きい。まだ、下の方に作業領域が残っていますが、あとはぼちぼち作業します。

2日間ほとんど寝ていません。仕事もしているしやることはやっています。いや、仕事中に寝ている?・・・ほんと天邪鬼だとつくづく思います。

|

| |

|

|

| |

12月20日【記事消滅事件】

過去最悪級のミスです。最悪級というからにはそれなりのトラブルには何度か遭遇しているのですが、今回はほぼ1年分のデータが復旧できないという点では過去最悪ですね。「1年間の仕事がぱあで~す。」なのです。がっかりです。

サーバーにも上書きしてしまいバックアップも残っていませんでした。昔はGoogleのアーカイブ記事保存機能を使用して復活できたのですが、今その機能はありません。記事保存サイトを探りましたが1年以上前の物しかありませんでした。消失したのは文章データ部分で、画像は全部残っています。私は自分の所蔵品データをHP管理している一面もあるのでとても痛い。「これ、なんだっけ」と、迷子になってしまう。思い出せるほど記憶が鮮明ではないし、それでなくても最近忘れっぽくなった事を自認しています。

まあ、やることが増えたと思い、のんびり記事を書きだしますので、投稿のデータについては改めてお知らせください。完全復活は目指していませんので、私の収集品や珍品投稿を中心に取捨選択をします。

※一週間前のこと・・・仕事をしていて頭が混乱していることに気が付いた。目の前の職員の名前が出てこない、パソコンのパスワードも出てこない。やばい!

記事が消滅する以前に、自分が消滅してしまう恐怖に襲われました。原因は寝不足と血圧・糖尿の薬の飲み忘れ。薬飲んで30分ぐらいしたら治ったけど、この恐怖は親父も味わっているんだろうなあ。記憶も飛んでましたから。やはり寝不足は良くない。最近の連続睡眠時間は2~3時間しかないので死ぬかもしれない。 |

| |

12月19日【鬼が笑うけど夢言実行!】

私の信条は有言実行なのですが、実際にはやりかけのことが実に多くなってきました。古銭の整理をしたいと、もう数年来言い続けていますし、「痩せる」に至っては二十年ぐらい言い続けています。

ずっと成長期だった結果、ついに医者から「病気」を宣告されました。そこで細々と努力を重ね、最盛期から5㎏ほど体重を落としました。しかし、誰も気づいてくれませんし、たしかに見た目もほとんど変わらない。職場の給食は大盛なのでそれを断り、自宅では酒と肉、揚げ物を極力控え、豆腐と枝豆、納豆、サラダ……と、植物性食品のタンパク質で食事を固めてきたのですが、その分、食べる量はぐんと増えた気がします。正直、とんかつとウィンナーが食べたい。

効果といえば、登り坂の歩行速度が少し上がった程度でしょうか。ただ、鋸山の登山道の登りが楽になったのは確かです。体へのダメージが少ない。それに、腹が出すぎると靴ひもを結ぶのもつらい。これはまだつらいので、あと5㎏の減量は必須です。

痩せて素敵な彼女をGETしてやる……のは無理かもしれませんが、痩せたら素敵な古銭をご褒美に(てへへ)というあたりが現実的な落としどころでしょうか。二兎追う者は一兎をも得ず。でも、美人の兎はたくさん欲しい。

さて、私に残された天保銭の目標収集物は以下の通りです。

❶ 萩 進二天強刔輪

❷ 萩 縮通隔輪

❸ 萩 縮通濶縁

※この類は小変化を追い始めると種類が無限大に広がるため、美銭限定で追いかける。

❹ 仙台 広郭

❺ 福岡 離郭濶縁正百

❻ 会津 萎字

※これは最終目標に近い。大広郭などという贅沢は言わないので、美銭が欲しい。

❼ 南部 大字小様

❽ 秋田 色替品(オレンジや黄色)

※面白そうなので欲しいが、なぜか気に入ったものに出会えない。

❾ 南部 小字の美銭

※これは憧れ。

❿ その他 不知の変態的書体のものども……Welcome!

※張天保嵌郭、濶天保、勇文、ペン書様など、挙げればきりがない。

体重が80kgを切ったら自分にご褒美だ。できれば美しく痩せたい。ストレスで痩せる(太る)のはもう嫌だ。昨日は3:30に起こされ、そのまま鋸山まで行って登山。林道口まで歩き、さらに通行止め区間を越えて保田駅まで行った。通算で12㎞くらいは歩いたはずだ。

それでも痩せない……体質なのだろうか。

脳梗塞を起こしそうで、正直ちょっとやばい。

|

| |

長郭手覆輪強刔輪厚肉

天保泉譜195 大橋譜P182-2 |

|

|

長径48.94mm 短径33.1㎜

銭文径40.4㎜ 重量28.3g |

| 不知細郭手 鋳写細縁 |

|

|

長径48.35㎜ 短径32.3㎜

銭文径40.9㎜ 重量18.7g |

12月18日【朱文字の読解】

この文字は既に解読が済んでいますが、そのことをすっかり忘れて、AIに解読いさせようとちょっと頑張ったのですが・・・まったくだめでした。面側のみ試したのですが、画像の形そのものが新規作成され、文字も鮮やかに「文政」と出てきてしまいます。画像の形は変えないい、色だけ変えると指示を出したのに・・・数回繰り返しましたがだめ。諦めました。ちなみに面右の文字は「長郭手」背は向かって右が「フクリン」左が「ケツリン」です。面左側にも墨で何か書いてあったのかもしれませんが不明。読めた方・・・教えてください。

さて、次なる細郭手鋳写細縁、存在そのものを完全に忘れていました。あはは・・・。雑銭掲示板に10月3日で掲載していたのですが、そのまま行方不明になっていました。そもそも私は今アルバム整理がとん挫しています。収集して撮影して終わりになっている。これではADHD(注意欠陥多動性障害)ではないか?

で・・・ようやく発見しました。原品ならこの朱書文字は「刔輪」と奇麗に読める。画像じゃ無理だな。銭文径はほぼ本座だし、本座にも刔輪はあります。天字が細く加刀されているなど総合的に見て不知としましたがどうかなあ。ちゃんとした収集品だけどB急なのは変わりません。

収集品の整理整頓しなくちゃ。でも寝たいので・・・今は難しい? |

| |

| 不知長郭手張点保・・・極厚肉です。 |

|

|

長径49.6㎜ 短径33.2㎜

銭文径41.7 重量29.3g |

9月8日【獅子の目覚め!】

私が張点保を落としたのは皆様ご存知かと思います。2品目なので本当は様子見としたかったのですが、最近あまりに負け続けていたので一発かましたれ・・・とばかり下りる気のない価格を入れておきました。案の定、萎字が買えるトンデモ価格でしたが、どうだ、みんな恐れ入っただろうと吠えてみせましょう。

この手のものはとらさんの好物だと思いますが、相手が下総の虎ならこっちは上総の獅子。たまには目を覚ます姿を天下に示してみたかったのであります。

本日、到着した品を手にしたらあまりの重さにも目が覚めた。なんと29g超え。元々大ぶりのものが多いのは知っていましたがそれにしても規格外です。状態も画像以上によろしい。

ついでに支払金額を改めて確認したときはっと目が覚めたのも言うまでもありません。いや、見なかったことにしておこうっと。銘品ですからね。

※雑銭掲示板の書き込みを見て、とらさんがもっと高く入れようとしていたと知り驚愕。頼むから眠っててくれー。上総の獅子は、呪力を失ってもう腑抜け猫と化してしまった。なお、今月の八厘会は参加が難しいのです。翌日がショッピングモールで大きなイベントの準備もある。私、大喜利担当芸人。外のイベントのお誘いもあって・・・どうにもならない。

|

|

| |

9月4日【九州銭の研究】

関東のA様によると、琉球銭に関する細分類は収集誌上において祥雲斎師が発表されているそうで、調べてみると1994年1月号から1995年8月号まで詳細記事が掲載されているようです。(確認中)

九州銭の研究と称したこの連載は1983年の4月号から連載が始まり、1995年8月号まで中断を含み79回という超ロングラン連載がされたようで、気が付かなかったというか忘れてしまっていてお恥ずかしい限りです。

| 明和期亀戸四年銭小様面背逆製 |

|

|

| 張点保(稲陽さんより) |

|

|

加治木洪武から豊後元佑、琉球、長崎銭まで網羅しているようで、全く頭が下がります。

なお、この記事はA様の情報と、収集のバックナンバー記事検索をした結果なので、まだ収集誌の中まで確認しておりません。最近は本棚未整理状態に加えまして、本業の宿題も抱えておりまして、さらに職場のコロナ問題、私自身の健康問題、家族介護とてんやわんやの大騒ぎなのです。

もっとも、私自身の健康問題・・・最近は食物アレルギーと蕁麻疹、胆石問題ですけど、食に気を使っていたら全く症状が現れなくなりました。そのかわり、酒断ち、油断ち、肉断ちで全く食事が楽しくない。専ら白米・豆腐・素麺・納豆・枝豆・サラダ生活。ビーガンはこんな生活をして楽しいのかと思う。とはいえ今日は帰宅前にスーパーのパック寿司とカツオの刺身を買ってしまった。どちらも売れ残りの50%引きなので、カロリーも50%OFFということで、お目こぼしを・・・だから痩せないのかしら。胆石が原因でダイエットをはじめ、3日で4㌔ぐらい痩せたのでこりゃ簡単だと思ったら、ピタッと止まった。それどころか、少しだがリバウンドもした。油断ち、肉断ちのせいか生まれて初めて毎朝が便秘気味だ。前途多難です。

ネットでずっとおとなしくしていましたが張点保は暴発してしまいました。さんざんお世話になった稲陽さんの品だから食らいついたのですけどさすがに調子に乗りすぎました。でも、まあいいか。

|

| |

9月3日【南さんの古寛永談義】

最近雑銭掲示板への投稿が増えてきています。それに対する四国のO様をはじめ、四国のK様、笑門泉様、七時雨山様、とらさんなど掲示板の鑑定陣たちの解説が素晴らしい。先日も古寛永LOVEの南様の投稿がきっかけで、解説陣営が躍動しましたね。四国のO様の解説など、もはや目が節と化した私には最高難度レベルの学術論文です。芸術だあ。

南様の投稿画像の中で、なんじゃこりゃと目を疑った画像が2つ。

力永でこんなに細字、仰フ永なものは知らなかった。私のポンコツ頭にはこの書風で仰フ永は放永というDNAが刷り込まれており、ついで何となく仙台?という感覚に囚われてしまって迷宮に入ってしまいました。

2枚目は四国のO様も確定できなかった品。パッと見た印象。

管足の分岐が退き、方尾寛気味。この印象は水戸の宏足寛系。岡山もそうだな。破見寛はどうなんだろう。

永は良く分からない。こんな細字の永は・・・う~ん。。水戸っぽくはないですね。

通はずいぶんいびつ。通頭が進み、辵頭の位置が高く、尾が急傾斜?通が猫背に見えてしまう。なんだろう。水戸、長門勁文、ひょっとして岡山にあったか?

寶はまた強烈な印象。狭玉寶(瑕寶)、小尓。前足短く、無爪貝寶。陰起文かな。イメージは岡山、次いで水戸。

全体に文字は大きくなく印象は岡山、水戸だなあ。

通のイメージを採るか、寶のイメージを採るか・・・う~ん、難しい。岡山に見えてきた、こんなものあるのか?短尾寛に近い気もするが短尾寛になってないし、俯永小頭通瑕寶にも似ているけどちょっと違う。寶が頭でっかちなのは水戸っぽい、。お手上げだ!もう少し時間ください。

寛寶は岡山の俯頭永か俯永小尓・・・その削字ってありえるかな。通の形がねえ・・・一致しないんですよ。岡山俯永小頭通小尓瑕寶なんて分類ないかしら。やっぱ勁永かなあ。 |

| |

| 欠頭通跳尾大 |

|

|

| 比較用の大世 |

跳尾大欠頭通 |

|

| 仮称)跳大縮世 |

|

|

9月2日【欠頭通跳尾大の大世3枚】

鉄人から画像を頂戴しました。しかも分類的には欠頭通の類であり、欠頭通跳尾大とすべきもの。しかも3枚も。欠頭通にならなくて跳大になるものは別種で存在します。昨年の6月10日の制作日記にも書きましたが、大世の良い参考文献はほとんどありません。方泉處2号と中世銭史、本邦鐚銭図譜ぐらいかしら。これらにかかわった増尾富房師は金銭問題でなにかと物議を醸した人物ですが、古銭を愛し銭譜を残してくれたという点では古銭界にとってはかなりの偉人だと思います。大世という琉球銭はそもそも存在が少なく、沖縄での出例が皆無であることから、貿易銭、見せ金、安南鋳等様々な夢を掻き立ててくれます。私も集めてはいましたがせいぜい仰大まで。がむしゃらに集めるようなことはしていませんでした。

土台は永楽通寶で、そこに大世の文字を嵌め込むという他にあまり類のないつくり。寛永銭でいえば元和手や永楽手のようなつくりのであり、本当に古い時代の物。それもそのはずで大世王は1454年から1461年の7年間の治世であり、寛永通寶が世に出る170年以上の古銭(鐚銭)なのです。余談ですが明の永楽通寶は中国でほとんど見つからないという謎があります。紙幣流通に切り替わっていたとか、日本等の貿易決済専用貨だとか諸説あるのですが、まだ良く分かっていないようです。

なお、大世には「大観手」「大定手」という絶対的な珍品もあります。大観通寶と大定通寶に大世の文字を嵌め込んだものですけど、私は実物を見たことがありません。その他にも退大とか仰大異書などの珍品もあるようですが、そもそも大世が少ないのでじっくり吟味したこともない。

鉄人も仮称「跳大縮世」という手替わりを発見されたようですが、類品をお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。大世の手替わりはまだまだ出てきそうですね。

ヤフオクで寛永の面白そうなものに値を入れていたらまさかの大負け。岡山の長嘯手本体は欲しかったけど、市場価格の倍以上で負けた。

やけっぱちで四年銭小字の面背逆製に高額を入れたらさんざん吊り上げられて下りられた。なんて日だ。頭にきたがしかたない。かかってきなさい・・・と言いたいのですけど・・・でも、少しは忖度してください。見逃してくれー。 |

|

| |

8月24日【古寛永銭は◯◯を見るべし!】

雑銭掲示板に最近古寛永をよく書き込んでくださる方が増えましたね。私はというと終活を考え寛永はしばらく遠ざかっていたこともありすっかり見る目を失っています。古寛永は微妙な文字位置や変化を見つめる力が必要で、四国のO様や関東のA様など超人的眼力を維持されている方々のご意見には感心するやら冷や汗をかくやら。

やはり泉譜と現物を毎日見ていないといけない・・・退化しちゃう、古寛永泉志等の資料は毎日見返す必要があると反省しております。(実行できるかは別ですが・・・。)古寛永はそれだけ難しいのです。

さて、私が古寛永泉志が擦り切れるほど眺めていたころに心がけていたことがいくつかあります。

1.寶足を見るべし!

新寛永はハ貝寶、古寛永はス貝寶とは初心の頃によく言われたものです。例外はありますがこれはすぐにわかりますね。古寛永の存在数は新寛永の10分の1以下だと思いますよ。今は人気はいまいちでも存在数的にはかなり価値があるんですけどね。

2.大きさを見るべし!

斜寶・建仁寺・沓谷を除き古寛永で直径25㎜を超えるものは滅多にありません。水戸銭の一部や高田銭のなかには比較的見つかると言われておりますが、それとて少ない。大きさだけで拾っといて損はありません。

3.背と材質を見るべし!

古寛永の中には特徴的な背を持つものが少なくありません。例外はありますが、頭に叩き込んでおいて損はない。また、吉田銭の背旋辺とか仙台の背濶縁とか珍銭を拾い出すきっかけにもなります。ついでに材質も覚えておけば、長門銭が見つけられます。

| 御蔵銭 |

長門銭 |

高田銭 |

井之宮銭 |

|

|

|

|

| 極細郭 |

含円郭 |

美制細縁 |

反郭 |

4.文字の配置を見るべし!

水戸銭系は文字が郭側に寄っているか、離郭しているかを見極める。これは星文手系の流れをくむのか、正字系なのかを感じ取る訓練です。寶珎の歪みも見ましょう。これには慣れが必要です。

5.各書体の特徴を探して、泉譜との合致点を見るべし!

|

| |

長郭手覆輪存痕・天上刔輪・仰天・削貝宝

勝手に命名! 玉一天 |

|

|

径48.82mm、短径32.94mm

銭文径40.8mm、重量18.40g |

長郭手 覆輪刔輪仰天(覆輪痕跡有り)

|

|

|

長径49.33mm 短径33.04mm

銭文径40.8mm 量目18.91g

第36回銀座コインオークション出品

(青寶樓旧蔵品:とら師蔵)

|

不知天保通寶分類譜下巻P16-9

短二天小字 長径47.6㎜ 短径31.55㎜ |

|

|

不知天保通寶分類譜下巻P62-37

平玉寶 長径48.55㎜ 短径31.75㎜ |

|

|

8月16日【とらさんの兄弟銭】

お盆期間に入りようやく自分の時間が持てるようになってきました。と言っても今も深夜の活動です。親父様の不調もあり今月は5回も病院通いして休日がぱあ。転倒のけが治療と脱水の発熱・帯状疱疹予防接種、定期健診でしたけど、まあ疲れました。山歩きも休止。この暑さですからね。ここのところ入手品はほぼなし。しかし生活のための出費は痛いほどある。貧乏暇なしを否応なしに満喫しています。

てなわけで「とらさんの入手品」を鑑賞させていただきます。

ネットでも目立っていたので当然ながら追いかけたのですが、私は早々に戦意喪失して、蚊帳の外にありました。おかげさまでお目こぼしにあずかれて・・・。しかし、なかなか立派な覆輪の横太り銭形であり、部分的な輪の加刀・小変化が面白い。逃した魚は大きいものです。とらさんのおっしゃる通り第36回の銀座コインオークションの出品物と兄弟ですね。オークションも初値が8万円でしたので私ははなから不参加でしたが、こうして並べられると立派な覆輪銭でなかなか楽しい逸品です。天の玉だけでなく、面背の内輪の形状、面左側の地に縦に走る鋳ざらい瑕、面輪左側表面の瑕、大頭通、寶の二引きの削字、當ツの形状、寶下・當上の刔輪、背郭の角の形など上げたらきりがなさそう。

勝手に源氏名をつけて「玉一天」と称してみました・・・いいなあ、これ欲しいぞ!

かなり磨輪されていますが不知天保通寶にも類品拓本がありました。ただし、この2つ拓本は同一品の拓の使いまわしかも知れません。拓本に見える磨輪の形、星の位置や外輪の小欠損、文字の傷等に一致点が多いのです。それにしても47㎜台は小さい。本当かしら。上図拓本もたしかに小さいです。次鋳かしら・・・。

掲示板はTさん、とらさん等の投稿でにぎわってます。お題は細郭手の連玉寶。これは奥が深い。連玉寶は古くは肥字とも称されて、覆輪刔輪の横広銭形で黄銅色のもの。異極印は多いけど実際はいろいろ混じっていると思います。もう一度検証するのもいいのですが、私の場合机の上が片付かない。子供の部屋は1日以上かけて片づけたくせに・・・自分のことができない。気力がなあ・・・。

実は昨日林道を13㌔ぐらい歩いた。そこで出会ったバイカーの人。恐ろしく地理に詳しく、道にある変なものみんな知っていました。私が廃道だと探査をあきらめた先まで知っていて、そこに隠れキリシタンの集落がまだ残されていることも教えてくれました。伊藤大山なんて超変な名の山の先の道なき道の存在も教えてくれた。上には上がいるもんだ。

|

| |

古寛永 太細低足寛肥字大様? じゃないね。

仙台大永大様だあ・・・25㎜超だからいいか。 |

|

|

| 直径25.25×25.29㎜ 4.5g |

| 秋田広長郭銅替(黄色系) |

|

|

長径49.3㎜ 短径32.57㎜

銭文径42.2㎜ 重量18.7g |

| 長郭手 刔輪陰起寶 |

|

|

長径48.75㎜ 短径32.25㎜

銭文径41.3㎜ 重量20.1g |

| 不知長郭手 強刔輪面背細縁直足寶 |

|

|

長径49.55㎜ 短径32.5㎜

銭文径41.1㎜ 重量21.4g |

8月8日【お目こぼし】

何となく忙しくなり、白内障なのか目も悪くなったな・・・とつくづく思います。

1枚目は古寛永にしては大ぶりの1枚です。平成古寛永銭譜のNo1463該当の太細低足寛肥字という名前で出ていましたがこいつはおおよそ太細に見えない。はじめは岡山の短尾寛風に見えたのですけど、水戸広永風でもありだんだん仙台の大永でもあるような気がしてきました。最近古寛永分類は全く自信がない。誰か教えてください。

秋田の広長郭はほとんどが赤く、たまに茶色があるイメージ。こいつは茶色い中でも黄色に近い品。広長郭は純黄色だったら大珍品で、オレンジ色やピンク色なんてものも探せばきっとあると思います。ただし色は保存で大分変るし、こいつもスキャナで撮ると見た目より赤色が強く出るので正しくは赤味残る黄色もしくは白味の強い茶色とすべきかもしれません。保存が悪いと赤く発色しそうで怖いですね。もし純黄色の秋田広長郭を見つけたら・・・狂喜乱舞ものですよ。

次は浅字で地肌が鋳浚われて砂目がほぼなくぬめついた不知銭。これが出品画像では魅力的に見えました。しかし、輪際がぐりぐり刔輪されているものの、他に特徴があるようで全然見当たらないのです。したがって陰起寶の名称は苦し紛れです。出品名は覆輪刔輪削字寶でしたが意図的な削字はなさそう。輪に向かって傾斜がありぬめっとした地肌、穿内のべたヤスリなど、不知銭と判断できる材料は多いのですが、みんなインパクトがありません。よってBクラスの鋳写し系不知銭ですね。これはヤフオクに出ていたもので、とらさん等のありがたいお目こぼしによってありついた久々の獲物です。ありがたく拝領・・・でも、う~ん、高い買い物だったかなあ。

最後の一枚は大きくて立派な長郭手でした。想像以上に大ぶりだったので届いた品を手にして見た瞬間、本座のドリル加工変造の記憶が脳裏をよぎり、一瞬ドキッとしましたが・・・大丈夫でした。

出品名は覆輪強刔輪直足寶でしたが、刔輪が強すぎて面背ともに細縁になっているし、寶足先端は鋳走りで曲がっているので曲足寶あるいは宏足寶と言っても良い品ですね。

とらさんのご配慮で今回は少し楽しめましたが、さすがにとらさんの落とされた品は違うなあ…と感心します。覆輪は画像以上に良かったですね。また、細郭の面背逆性は気が付かなかった。拝見したいものです。と、云うわけで今夜も夜更かし。

実は親父様が発熱して午後からおかしいので明日は緊急の受診予定。発熱外来の順番取りで早起きしなくちゃ。風邪やコロナじゃなさそうだけど、朦朧としていうわ言しゃべってます。大丈夫かしら。

|

| |

| ❶会津濶縁離足寶 |

|

|

長径49.1㎜ 短径32.8㎜

銭文径40.05㎜ 重量19.9g |

| ❷長郭手 鋳写異極印 |

|

|

長径49.15㎜ 短径32.45㎜

銭文径41.25㎜ 重量24.3g |

| ❸長郭手鋳写(郭内異仕上げ) |

|

|

長径49.1㎜ 短径32.4㎜

銭文径41.35㎜ 重量21.9g |

| ❹琉球通寶小字長足寶(サ極印) |

|

|

| 長径49.3㎜ 短径32.95㎜ 重量25.2g |

7月10日【B級の森迷走中】

とらさんや四国のKさん、関西のSさん、侍古銭会のタジさんの収集快走が続く中、私はネットオークション連敗街道を爆走中です。まあ、彼らの品の3分の2ぐらいは私の手中にあったと思えば良いのですが、一つぐらいこっちに運が回ってこないものでしょうか?皆さん病気ですから競り合ったらただじゃすまないし・・・う~ん。

と、いうわけで机に溜まった雑銭?を撮影して憂さを晴らします。

❶会津濶縁離足寶

とらさんと四国のKさんが大物を釣り上げている最中、唯一落せたもの。立派な濶縁ですけど何せ私はこいつは好きすぎてたくさん持ちすぎています。青さびクリーニングすれば見栄えがもう少し良くなるかしら。32枚ロットでこのほかに会津短貝寶や水戸大字、接郭強刔輪などがゴロゴロあって17000円ならけっして損してないんですけどねえ・・・。これをBクラスと云ったらばちが当たる?

お決まりの場所に瑕があり離足寶なんですけど、鋳走っていてらしく見えない。

❷長郭手 鋳写異極印

収集誌で長郭手覆輪の名称で出ていました。状態は美制で好けど覆輪としてはいまいち。王が離貝するけどこれもいまいち。縦長の異極印。手に取ってみると花押の加刀が強く残って鮮やかに出ています。それとちょっと重めですね。Bくらすだけど、不知銭としては分かりやすいほうかな。

❸長郭手鋳写(郭内異仕上げ)

最初の計測で銭文径が41.5㎜前後でてしまい、こりゃ本座銭じゃないかと迷ってしまいました。通尾が短く跳ねるのと離貝寶気味ながらはっきりしない・・・どいつもこいつもパッとしないです。

不知銭判断の決め手は郭内の仕上げ…べったりヤスリです。それだけの品。文句なしのB級不知銭。本座だと言っても通ってしまうと思う。

❹琉球通寶小字(サ極印)

ヤフオクで思いもかけずに落札。2万円しなかった。

発色は今一つに見えますがつくりそのものは肉厚で結構しっかりしています。これもB級といったら申し訳ない品ですけど、手元に複数枚ありますので・・・。こいつはサ極印ですけど、琉球小字長足寶の桐極印は見事な純黄色になる者が多いので探してみてください。25g超過はなかなか立派で、手にずっしりきます。

|

| |

|

7月9日【仮称:不知長郭手長尾天反玉寶】

更新を1ヶ月さぼってしまった。忙しかったからね~。その間、入手はほぼないし、研修担当もフルでやってたし決算作業も大変でした。そんなこんなで寝不足の元凶のHP更新も控えめにしていました。ダイエットのための山歩きもやめられないんです。体いじめてるなあ。

数か月前から蕁麻疹が出るようになって気になっていたのですが、先日ついに顔面が腫れあがってしまいアナフィラキシーショックかもしれない(写真見せたら医師にはそうだと言われました)・・・という体験もしました。幸い、軽症で呼吸困難にならなかったのですが、桃と人工甘味料の一部の品はしばらく食べられなさそうです。

さて、関西のSさんから頂戴した画像です。この品は私も応札していましたが軽く吹っ飛ばされました。ちょっと本気だったんですけどね。そんなわけで画像をおねだりしました。(ありがとうございます。)

| 長郭手 覆輪強刔輪長尾天反玉寶(曳尾天) |

|

|

| 長径49.01㎜ 短径32.89㎜ 銭文径40.65㎜ 重量25.11g |

特徴がものすごいのですけど類品は見当たらないですね。

・覆輪強刔輪銭

・削字でやや肥字

・厚肉

・長尾天、跛天

・保前点が降る

・小点通

・反玉寶・長足寶

・面背文字横広

・大花押

パッと見ただけでこれだけ特徴があります。覆輪刔輪で特に天足が大きく開き末尾が長いのと反玉寶であること、當が背が低く横広で大で花押が大きいのが目に飛び込みます。異書とか蝕字という表現も良いと思うのですが、天尾が長いのが他には見られない特徴なので平凡に『長尾天反玉寶』としてみましたがいかがでしょうか。掲示板で仮称しましたがあるいは個性的に『曳尾天』でも良いと思います。(命名権は関西のSさんにありますので仮称です。)泉譜を眺めているのですが、素朴でどこかにありそうな風貌ながら本当の初見品。脱帽です。

※残念ながらCCFに行けないことが確定してしまった。当日は夏祭り。私は主催者です。台風で2回流れ、コロナで5年中断してしまったので準備が大変。8年ぶりなんですけどスタッフ以外の運営協力ボランティアだけで100人以上は来るだろうし、お客さんも1000人以上来る事は間違いないと思う。 |

| |

| 6月8日【最近の獲物】 |

安南寛永 濶縁長通二水永

安南寛永の中ではかなり少ない類です。月刊収集の誌上入札にて入手。直径22.8㎜ほど、重量2.2gの青銅質の安南銭。何の手類になるかは不明。収集1992年4月号42番に類品あり。安南寛永は最後の鉱脈だと思っていますが、おおよそ見栄えがしない。昔はどこの古銭屋にも転がっていたのに・・・。

|

|

|

| 長郭手覆輪刔輪 美制 |

|

|

長径49.15㎜ 短径32.55㎜

銭文径40.9㎜ 重量22.5g |

収集6月号落札品。寶前足がやや長いが張足寶とか宏足寶とは言えないかなあ。見た目は本座そっくりで全く普通ですけど、面は輪向かって右側に深い加刀溝が半周走ります。また、文字の周囲と字画の間に丁寧に加刀がされています。

また、極印の主要脈は奇麗な半円を描き、花序は上部に平に並ぶ独特の形です。 |

| 長郭手覆輪 鋳不足蝕輪 |

|

|

長径49.40㎜ 短径32.25㎜

銭文径41.20㎜ 重量21.9g |

ヤフオクのフリマで初めて落としてみた品。どきどきでしたが、荷物が届いてよかった。関西のTさんの出品物でした。

面側向かって左と背側向かって右側に油圧不足からくる大きな鋳不足があり、景色になっています。これを景色トピ鋳切れる私は病気かなあ。はっきりした覆輪銭形ながらやや縦長でスリムな銭形。

寶足も直線的で長く変化していますが刔輪というほどではありません。穿内はべったりヤスリです。 |

TICC会場限定抽選販売 中華人民共和国10元龍銀貨

TICC会場で入場待ちの間のアンケートで「抽選で当たる」と書かれていたので運試しで応募したら図らずも当選してしまったコイン。地金型タイプで昨日の銀相場(184.69円/g)だと5744円ぐらいになる。

東京オリンピック1000円銀貨(1964年)は銀地金18.5gなので3416円、2020年の1000円は31.1gなので5744円ほど。つまりこの銀貨、2020年の東京五輪記念銀貨に合わせてつくられている日本仕様です。 |

|

|

|

|

| 水戸長永背反郭白銅銭 |

|

|

| 加護山銭猿江銭小字写(拝借画像) |

|

|

|

|

|

|

6月3日【反郭と含円郭】

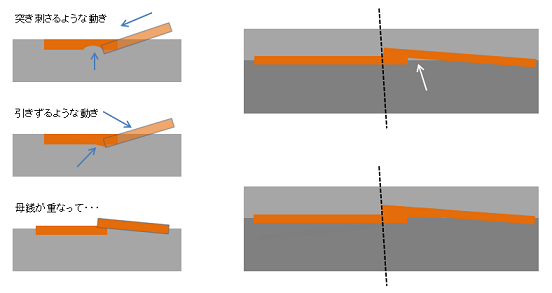

天保通寶に面反郭、背含円郭というものがあり、私の類似カタログ価格は30000~35000円になっているけど絶対誤植だと思っています。古寛永では長門の背含円郭、井之宮の背反郭が有名で、天保通寶は仙台銭や会津濶縁が反郭気味、離郭や秋田小様が含円郭気味になっているものが多いと思います。母銭からそうであるものもあると思いますが、多くは覆輪や砥ぎの工程などで生じたものと私は考えています。

2枚の寛永銭を掲示しましたがじっと見ていると郭の変化の理由が見えてきませんか。

反郭側は凹面、含円郭側は凸面なんですね。長永背反郭白銅銭がこうなった理由は強烈な谷部分の鋳ざらいにあると思われます。その結果、背側が凹面反郭となり、砥ぎの工程で郭の角が強調された形に・・・。

加護山銭は鋳ばりを面から背側に押し出すように折り取る工程があり、背側が凸面になる傾向にあります。同じ癖は秋田小様にもあり、私は寛永の加護山銭と秋田小様には共通性を感じるのです。

長門銭の場合、背の鋳浚いも強いけど面の加刀圧力も強い。

一方、天保通寶の仙台長足寶や会津濶縁の反郭癖は覆輪変形によるものじゃないかしら。外側からの収縮圧力で最も弱い郭の辺の中央部が湾曲変形したのではないかと。ちなみに会津濶縁という名称が確定する前は水戸正字反郭とされていたってご存知でしたか?

福岡離郭は元々中高の肉厚の物が多いので含円郭になりやすい。

まあ、ここに書いたことはあくまでも私個人の仮説。古銭収集者特有の妄想ですから笑って読み流してくださいね。反郭は意図的な加工の可能性はあるけど、含円郭側は銭体の変形による偶然の産物。でも、銭の製造工程を物語る大事な証拠だと思います。

さて、最後の天保銭。怪しいの覚悟で落した品。1500円。贋作なら実によくできているが良く分からない。(他の品はダメだと判断)白い部分はセメントのように固まっていて煮沸しても除光液を使っても落ちません。表面は磨かれてしまっていますが側面は非常に荒々しい和やすり風。穿内も新しいやすり目っぽいけど一応ルールは守っています。極印は桐っぽい陰影ですけど葉脈は不明。

長径49.4㎜ 短径32.8㎜ 銭文径41.23㎜ 重量25.3g

製作は本座異制。肉厚は3.05~3.10㎜と異常。金質が少し硬く、肉厚のわりに重さを感じない。磨かれて角が立っている。側面ヤスリはこんなもの?古いんだか新しいんだか不明。そんなに悪い気はしないが、ごつい。全体になんか違和感があるけど判らないや。

|

| |

5月25日【盛岡藩鋳天保銭考】

八厘会における勉強会の補足です。

大字(初鋳)

初期の大字はあまり製作がよろしくありません。初期は出来上がった銭を火にあぶって鋳砂の除去を試みたようで、焼きが入っている雰囲気があります。砂目は美しくありません。

鋳砂の調合などが上手くゆかなかったのか、型抜けが悪く試行錯誤を繰り返したようです。一方で彫りは面背ともに深くくっきりしています。銅色の発色はいろいろありますが、金質は固く感じます。書体変化はほぼなく、銭文径の変化も比較的幅が小さい気がします。

大字濶縁広郭

鋳造の向上を目指し、職人が栗林座に学んだ結果、安定した品質の銭の生産が可能になりました。これはその直後にできたものと推定しています。赤茶色の銅色で砂目が細かく、外輪のテーパーがややきつくなり台形になって背が浅くなっています。このつくりは四文銅銭にも通じる作りで、文字抜けも良くなっています。関東のAさんが採寸すると50.06㎜あるとのこと。(ちょっと嬉しい。)この製作とよく似たものが銅山手にもあります。

しかし、安定した生産がようやく軌道に乗った頃、山内の密鋳所は手入れを受けて母銭や鋳銭道具を失うことになります。ただし、人的処罰は形式的でしたので、手入れは幕府の手前厳しく行ったものに過ぎないようです。この結果、大字母銭は銭径、銭文径の縮小した小型のものが急遽つくられたようです。

【銅山手について】

盛岡銅山銭の百文“通”用の通の文字と通の文字がそっくり。この点は土佐通寶の当二百の通と平通の通の書体がそっくり・・・と同じなんですけど、後者は萩藩に移籍されてしまった。嗚呼~。

地元では中字と呼ばれています。とにかくバラエティに富んだ天保通寶で25gを超える肉厚のものから15gを切る白銅質末鋳様のものまで様々。銭文径の変化も激しく、これらの件から私は大字より後に短期間で大量生産されたものではないかと考えています。

深字で比較的軽量なものが多い大字に比べて、銅山手は浅字で大小重軽も様々。存在数もまあまあ多いので集めやすいのですが鋳だまりが多く美銭が圧倒的に少ないのです。

銅山手(初鋳大様)

山内の初期銭とされるものは肉厚で銭径、銭文径も大きめ。ただし、テーパーが強く砂目もきちんとあるものが多いので、素朴ながら技術的には初鋳の大字よりもかなり進化しているように感じます。

銅山手 細字(濶縁縮字)

非常に美しい銅山手で、暴々鶏師はこれを栗林座の産で小字に近いものではないかとの仮説を立てておられました。八ツ出極印を長らく探されていたようにも聞きましたが、そもそもこのタイプの銅山手は少なく、新発見に至っておりません。

なお、原品は長径が48㎜を切り、銭文径も最小クラスなので、栗林座で技術を学んだあと・・・手入れ後につくられた・・・と素直に考える方が良い気がします。

銅山手広穿薄肉(称反玉手)

銭径、重量とも最小の銅山手。銅色はかなり白いです。暴々鶏師に対し地元の先輩のK師はこれは「反玉手」だと教えたとか。ありあわせの材料で作った密鋳銭で銭座の技術ではあるものの、浄法寺でもなく、山内とかをも超えた存在なんじゃないかなと思ってしまいます。

恐ろしいほどの磨輪広穿。しかし銭文径が意外にに大きいのが実に不思議です。そういえば反玉寶の室場は山内(浄法寺地区)とは違うけど何に該当するんだろう。同じような民間委託?それとも完全密鋳?

【本炉 山内 浄法寺】

東京の古泉収集家は盛岡藩の天保通寶をこの3つで呼び分けすることが多い・・・と暴々鶏師は苦笑していました。師に言わせれば天保通寶はみんな密鋳で藩が関わっていて本炉も山内もないし、浄法寺も山内そのもの。ただ、浄法寺と呼ばれる一群には得体のしれない怪しいものがいっぱい含まれているとのこと。

本炉は藩が正式に貨幣鋳造を行った場所とするなら、背盛寛永などを公式鋳造した場所ということになるのでしょうが、盛岡藩は幕府に天保通寶はもちろん、銅銭の公鋳造は認められていません。つまり銅銭はみんな密鋳になります。

諸説ありますが、盛岡藩が天保通寶を藩をあげて密鋳した可能性がある地が(山内を除くと)「梁川」と「栗林」。(室場は謎。)

梁川は新渡戸仙岳が濶字退寶と短足寶の拓本(似せ絵?)をその解説文に張り付けてあったようなので、何らかのアクションがあったのは事実だと思います。

私の持論ですけど古泉家は憶測や空想を書くけど、足で稼いで調べる新渡戸のような郷土史家は見聞きしたことをまとめるだけで、たいした脚色はできない。だって古銭の世界のことは知らないから。脚色するのは話し手のほうで、聞き手はせいぜい誇張するだけなんです。

栗林座はのちに山内から技術見学にくることなどからかんがみて本炉とみてよさそうなのですが、天保銭の鋳造は(銅山手と)小字というのが諸説ありますがとりあえず有力そう。

密鋳はみんな山内で浄法寺も山内の一つといいますか、同じ場所。山内は藩の上役が黙認して(実は加担して)密鋳させた場所であり、いざというときはトカゲのしっぽ切りで幕府追求から逃げる算段だったようです。手入れも行われ、鋳銭道具の破却も行われましたが、人に対しては形式的処罰でほとぼりが冷めたら再開という茶番劇が行われました。

収集界で浄法寺という名称の古銭は、藩の黙許とは別に明治時代以降に行われた私鋳であり、流通以外の目的で作られた絵銭、贋造、新作も多々含まれていますので、手を出す場合には覚悟が必要です。

【新渡戸仙岳について】

教育者にして郷土史家であり、古銭については素人で収集家ではなかったようです。彼の著作が地元はもちろん、中央の古泉界でも数々無断引用・論評されているものの、情報の真贋に関する噂が流されては一方的に非難を受けており気の毒です。少なくとも彼には古銭収集家をだまして大きな収益をあげようとする気は毛頭なく、レプリカの記念品(おみやげ)をつくり販売する程度の考えだったと思われます。

東京に彼が作ったレプリカの陶笵銭などを持ち込んだのは地元古銭家のO氏やM氏であり、新渡戸はそれに対してきちんとした対価を受け取っていたわけでもありません。

新渡戸がレプリカの製造を依頼し、見学した岩手県立勧業試験場では南部鉄瓶鋳造のために試験的に鋳造を行っていたらしく、その中に贋作の黒幕のⅠ氏、M氏がいたようです。M氏は後に新聞などにも新渡戸師が贋作者であると直接語っていますのでかなり怪しい中心人物の一人です。

新渡戸は聞き取りした情報に基づいて、岩手県立勧業試験場で盛岡銅山の母銭のレプリカを作成を依頼しその様子も見学したようなのですが、それが『岩手県立勧業試験場での鋳造実験を史実として発表するなど歴史を捏造し、贋作を作って世に広め私利私欲をむさぼった』・・・とされたようなのです。(私の推定。)

かくして郷土史家新渡戸仙岳は古銭界のどろどろした欲望の渦に巻き込まれました。

これらの件は暴々鶏師こと雑銭の会の元会長K氏が詳しくHPに書かれています。中には当時の複数の古銭家(重鎮)が贋作を作っていたという衝撃的なお話も掲載されています。詳しくは 古貨幣迷宮事件簿(書庫2)をお読みください。

暴々鶏師は実際に存命だった新渡戸師の遺族に直接取材を行っていますので、他の方々の証言や憶測記事とは別の側面から見た情報も含まれるので、より高い信憑性があります。

新渡戸師の不幸は複数の地元古銭関係者が口裏を合わせるように彼に罪を負わせたことで、地元古銭家の言葉を信じた古銭収集家の間で、今見てきたようなフェイク話が出来上がっていったこと。古泉用語を知らない点が追及されて、記録そのものに信用が置けないと批判を浴びてしまったことなどです。

コロナ禍のマスク警察よろしく、一方的な正義感に駆り立てられた中央泉界のT氏が詰問に押しかけるなど、いい迷惑ですね。新渡戸は収集界に身を置いていなかったため、守ってくれる人がほとんどなく、歯止めが利かなかったと考えています。

地元に古銭界おいても近年まで憶測的噂が伝わり続けられため、新渡戸師は依然として評価が復権されていません。これはSNSの一方的な拡散のようなもので、小さな噂話が人から人へ伝わる過程で、重大な真実となってゆくようなものだったと思っています。

ただ、近年新渡戸の研究についてはやはり正しかったという評価もちらほら・・・。人物評価も早く復活してあげたいですね。冷静に考えれば古泉家は彼を非難できないとすぐにわかると思うのですけどね。みんな欲目に支配されているから・・・。古泉家と郷土史家はそもそも考え方、価値観が違うから・・・。

暴々鶏師のHP記事内容は(原則転載不可なのですけど、)今のうちに内容を保存しておくことをお勧めします。

また、めんどう師のブログにも新渡戸に関する記述がたくさん資料として掲載されています。とくに2024年11月と9月のお話はHOTですからご一読ください。

南部盛岡藩が天保通寶の密鋳に走らざるを得なかった理由が、❶製造法革新で爆発的に生産の増えた領内の産銅の消費のため、❷銅の需要が頭打ちで幕府のお買い上げが期待できなくなったため、なんてくだりは実に面白いです。

【泉談と展示品】

・新渡戸仙岳が盛岡銅山の贋作販売に関わっていない(意図していない)ことは仙人様も触れていました。つまり彼は被害者。

・盛岡小字の八ツ手極印は仙人様の命名であること。(地元では六出星極印と呼ばれている。)

・盛岡の地はその昔、不来方(こづかた)と呼ばれていて不吉なので改名されたこと。ちなみに「こづかた」は小塚方が語源で、刑場や墓場があった場所。有名なところでは小塚原刑場なんかがあり、骨ヶ原とも揶揄されたそうで・・・。

・日比谷の語源はノリの養殖に使う海苔篊(のりひび)から。海苔篊は昔は竹だったけど今は網。千葉県は黒鯛の食害で最近大変なことになっています。私の実家近辺は昔は海が近くて簀立(すだて)漁や海苔養殖が盛んでしたので何となく言葉は知っていました。実家の隣は海苔問屋さんでした。

・江戸を開拓した鳥越一族のお話・・・後の浅草弾座衛門一派につながるお話ですね。このお話は吉原にもつながり、NHK大河ドラマの「べらぼう」にもつながる。ドラマの中で亡くなって今後の出番はありませんが、伊藤淳史が好演した「かぼちゃの旦那」こと大文字屋市兵衛は、古銭収集家としてとても有名な人。本名は村田元成。初代市兵衛は肥満体で大頭。福助人形のモデルと言われます。2代目はけっして大頭でなかったのですが、自らかぼちゃ頭と喧伝してはやり歌を広めた策略家。交流関係(お客様とパトロン)には福知山藩主の朽木公や古銭大名の姫路藩主酒井公の叔父の日本画家酒井抱一などがいたという超大物です。

・とらさんの南部藩銭のアラカルト(大字・銅山手・小字:反玉寶)はすごい!のひとこと。あんなにきれいな小字はみたことがない。とらさん曰く、小字には赤い色のものと黄色いものがあり、赤いものは八ツ手極印が多く黄色いものは桐極印ばかり。数的には圧倒的に赤いものが多いそうで、鋳造地や時期が違うんじゃないかと・・・。私も色違い、極印違いで小字4種集めたいなあ。夢のまた夢ですけど。

・来月は仙台がお題だそうで・・・う~ん、ほぼもっていませんね。私。

以上。記憶だけを頼りにほとんど書いていますので間違いがありましたらごめんなさい。

|

| |

5月24日【八厘会に出席】

ここのところ忙しく全く休みが取れていなかったので、久々に自由時間。運動不足で体が重い。そもそも全く睡眠がとれていないのが問題です。階段を上ると膝が痛い。

さて、本日のお題は盛岡藩。以下が私の展示品と配布資料です。

| 大字(初鋳) |

大字濶縁広郭(最大様) |

大字(背錫痕?) |

長径49.1㎜ 短径32.3㎜

銭文径41.6㎜ 重量17.6g |

長径49.9㎜ 短径33.6㎜

銭文径41.2㎜ 重量21.3g |

長径48.8㎜ 短径32.45㎜

銭文径41.4㎜ 重量17.7g |

|

|

|

|

|

|

暴々鶏師がこれが盛岡大字の初鋳品だよと譲ってくださった品。山内銭の初期は、試行錯誤の過程で銭を焼いて喰いこんだ鋳砂を払ったそうで、銭に焼きが入っている(大ぶり)銭だとのことです。これは赤く発色していますが、他の泉書によると初鋳は紫褐色なんて記述もあります。

通常は初鋳の方が大きくて美しいのですが南部藩銭は該当しないようです。 |

自称、日本で一番大きくて美しい盛岡大字。初めて見たときは感動してふるえましたね。

大字ははじめ鋳造が上手くゆかず、栗林座に行って技術を学んだあとに鋳造が軌道に乗ったとの記録があります。これはおそらくその初期の品だと思っています。山内銭の最大様で手本銭もしくは母銭クラス。七時雨山師が絶賛してくれた自慢の品です。 |

赤銅の普通サイズの南部大字。背部に鍍銀のように灰銀色が見えます。南部藩は錫母の技術があると聞きますが実物は見たことがない。ひょっとしたらこれがその痕跡だったりして・・・大字は比較的銭文径にばらつきが少ないので錫母がありそうなのですけどどうかしら。

山内座は鋳造技術が確立した後に手入れを受け、母銭、鋳銭道具がすべて廃棄されます。そのため、通用母による次鋳もあるようです。

|

|

| 銅山手(初鋳大様) |

銅山手(細字 濶縁縮字) |

銅山手広穿薄肉(称反玉手) |

長径49.35㎜ 短径33.1㎜

銭文径41.4㎜ 重量24.0g |

長径47.9㎜ 短径31.8㎜

銭文径40.4㎜ 重量19.8g |

長径47.3㎜ 短径31.1㎜

銭文径40.9㎜ 重量11.7g |

|

|

|

|

|

|

中京のY師から購入。暴々鶏師にこれは本炉銭ですかと聞くと、東京の人たちは南部を本炉、山内、浄法寺と分けるけどあまり意味がない、堂々とした山内の初鋳だよと答えられたと思います。七時雨山師もいわく本炉銭は小字のみ。あとはみんな山内。浄法寺も山内だけど怪しいのもたくさんあるそうで・・・。

銅山手には上記の大字大様と同じ銅質、製作のものも存在します。 |

|

こちらも暴々鶏師からの購入。師はこの色(黄色と仰る)とつくりを栗林座鋳造ではないか(八つ手極印がありそうだ)と推測しましたが、七時雨山師は栗林座では小字しか鋳造していないとの立場です。

栗林座だとしたら初鋳品なのですが、濶縁で銭径、銭文径が通常みられる銅山手に比べかなり小さいことから、栗林座の指導を受けた後に山内で鋳造されたものではないかと私は思っています。 |

|

暴々鶏師がその著作の中にも掲載していた特異な品。銅山手としては末鋳クラスで背盛寛永にも似た銅質鋳肌のものがあり、暴々鶏師はK先輩から反玉手だと教わったそうです。薄く重量はわずか11.7gしかないのですが深彫で極印もあります。

暴々鶏師は民間の密鋳品ではないかと推定。技術的には銭座職人が作ったものでしょうけど、藩が鋳造に関わっているかは不明。 |

|

|

|

| |

5月10日【水戸なんだか久留米なんだか・・・再考】

天保銭収集家は正字・正字背異・正字背異替の取り扱いにみんな悩んでいると思います。原因は旧水戸銭正字の名称が一定しないこと。はたして水戸藩銭なんだか久留米藩銭なんだかあるいは石持桐極印銭とすべきなのかが実に悩ましいのです。かくいう私もHPの中で全く一定していないのです。

と、言うわけで頭の整理をはじめました。

|

【小川譜以降に水戸正字から除外されたものたち】

旧水戸正字類(現本座異制 秋田本座写)

旧譜には水戸正字背反郭等と呼ばれ掲載されていました。黄銅質で本座とほぼ同規格、製作(砂目と砂磨きの跡)が粗いもの。現在は本座異制とされています。

会津濶縁 会津濶縁離足寶など

かつては水戸正字背異濶縁の中にありました。黄銅質が多く背異替の書体。現在は会津濶縁の類です。 |

❶背異替 → 久留米

昭和40年頃に九州出身の高木氏の報告を受けて小川師、瓜生師が調査を行った結果、九州地区に背異替が多数存在することなどが確認されて久留米藩説が浮上したそうです。 |

| 分類の要因 |

銭種 |

石持桐 |

普通桐 |

赤銅質 |

背異替(花押)

九州に多く存在 |

正字背異替 |

◯ |

◎ |

あり |

| 正字背異替濶縁 |

◯ |

◎ |

あり |

|

❷正字 正字濶縁 → 久留米

背異替には石持桐極印銭が見られるため、石持桐刻印=正字=久留米藩説が確立しました。本座をベースに覆輪写しをしたもの。

|

| 分類の要因 |

銭種 |

石持桐 |

普通桐 |

赤銅質 |

| 石持桐極印 |

正字 |

◎ |

◯ |

あり |

| 正字濶縁 |

◎ |

◯ |

多い |

|

❸深字 → 水戸?

石持桐極印ですけど極印形状が異なる。全くの新規母銭銭からの鋳造。祝鋳かもしれない大型銭が存在する。大型銭の存在もありこの銭は江戸で作られたのではないかとの予感がある? |

| 分類の要因 |

銭種 |

石持桐 |

普通桐 |

赤銅質 |

| 石持桐極印 |

深字 |

◎ |

◯ |

多い |

|

❹正字背異 繊字 → 水戸

花押の形状、製作から同炉であろうと推定されました。

また、天保仙人様が大川天顕堂師から譲り受けた恩賜手天保は背異でした。つまり背異は異替とは別系統であり、恩賜であれば親藩の出自は必須。水戸藩の可能性が高まりました。

ただし、背異には銅質製作が正字に近似するものが多数あり、いろいろまざっている可能性があります。 |

| 分類の要因 |

銭種 |

石持桐 |

普通桐 |

赤銅質 |

背異(花押)

黄銅質

恩賜手の存在 |

正字背異(黄銅質) |

未見 |

◎ |

ー |

| 繊字 |

未見 |

◎ |

? |

|

❺正字背異濶縁反足寶 揚足寶 → 久留米

背異の花押形状ですけど、極印の形状や銅質・製作から見て石持桐極印に合流させても良いと思います。この類はいろいろ混じっているかもしれません。 |

| 分類の要因 |

銭種 |

石持桐 |

普通桐 |

赤銅質 |

製作・極印形状

背濶縁の形状 |

正字背異濶縁反足寶 |

未見 |

◎ |

あり |

| 揚足寶 |

未見 |

◎ |

あり |

|

❻正字背異(黄銅質以外) → 久留米

❷の正字との製作類似性は確かにあり、同炉銭とする方が自然だと考えます。

|

| 分類の要因 |

銭種 |

石持桐 |

普通桐 |

赤銅質 |

| 背異(花押) |

正字背異(黄銅質) |

未見 |

◎ |

あり |

|

と、ここまで考えながら書いてみてあまりの論理の破綻に眩暈を覚え思考を止めました。結論から言うと久留米と水戸を両方立てて分類をするのは無理で、一度原点に戻り水戸藩で統一する、もしくは石持桐銭と石持桐手に分けて考える・・・それしかない。久留米藩説については現物が見つかったとはいえ、お金は流通するものだから必ずしも大量にあるから鋳地とは言えないのではないかと結論付けようと思ったのですが・・・。とらさんから衝撃的なメールを頂戴しました。から |

(略)久留米の天保銭は、青寶楼先生が思い付きで言い出し、瓜生氏がのっかったようですが、結局新しい発見など全く出ず、うやむやになり消え去ったものと理解していました。(略)

瓜生氏も平成7年9月25日発行の天保通寳銭の研究第8回配本306ページでギブアップしています。

まず、禁門の変前に久留米領での鋳造など不可能であの書付は偽書若しくは、単なる願いに無責任で何の力もない公家連中が権限もないのに許可したものではないでしょうか。脅されるか、金さえもらえば何でも書いた連中ですから。大体、同年8月の政変で長州が都落ちする前のめちゃくちゃやってた時で、孤立した長州と福岡、久留米が組むなんておかしな話です。

正字・正字濶縁の鉛を多く含んだ質の悪い銅。天狗党と諸生党の内乱などで廃棄された銅の大砲や焼き討ちで灰燼と帰した堂宇、梵鐘などに鉛を加えて質の悪い天保銭を鋳造したとの記録にも合致します。何よりも久留米でない証拠は石持極印では無いでしょうか。同じ銭に石持極印と桐極印があるという事は2件の請負があった証拠です。

会津と水戸両家で請け負っていた釜屋、水戸家のみの川崎家、そこから想像すると、桐極印が釜屋、石持が川崎家となります。水戸、会津、秋田、盛岡、仙台、薩摩、福岡、土佐、大なり小なり伝承や資料などが残っています。庶民の口に門は立てられません。何十年も探しても久留米には鋳銭の痕跡は見つかりませんでした。それが答えだと思います。

九州で石持極印が多数あったというのも眉唾のようだし、現に九州地方の雑銭を購入しても石持極印などありません。また、あの怪しい書付があった禁門の変の前の時代、水戸家は佐幕派の諸生党が力を持っていたはずです。(略)理路整然とした板井氏は早い段階で見切り、深くかかわった瓜生氏もギブアップ(略)

水戸で石持極印を鋳造していたとされる元になった枝銭の拓本、銭文径が41.3mmある、桐極印の正字濶縁の母銭のおまけの板井氏の手紙など添付します。(略)

|

いや~、全くもって恥ずかしいのですが初めて(改めて?)知る内容ばかり。天保通寶銭の研究をよく読んでなかったこと(流し読み?物忘れ?)に尽きます。私は小川青寶樓師の主張・・・「昭和40年頃に九州出身の高木氏の報告を受けて小川師、瓜生師が調査を行った結果、九州地区に背異替が多数存在することが確認されたという記述を信じ切っていました。九州に石持桐系の天保銭が多いという話は天保仙人様からもかつて聞いておりましたのでもう疑う余地がなかったです。

しかし・・・書体や製作に従って水戸藩と久留米藩を割り当てようとするとどうしてもどこかに矛盾が生まれてしまう。深字大様の出現経緯等を調べると深字は江戸の匂いがプンプンしてくるのに石持桐だし、銅質が異なりすぎる繊字と背異の類似性もしかり。恩賜手に繊字が含まれるなら繊字は江戸にするのが自然だし、しかし背異の銅質があまりにも繊字と違い過ぎる。これらを全部他人の空似だと片付けてゆくことには無理がある。つまり、根底になった仮定に無理があったわけで、私は30年間以上も振り回されて悩んでいたわけでして・・・。青寶樓師が新訂天保銭図譜を発表されたとき、あまりに大胆な銭籍の異動についてゆけなかったのも事実。この点については泉界でも賛否両論、喧々囂々、侃々諤々だったようですが、石持桐の下りだけは天保泉譜にも別項仕立てであったので最新の研究かと鵜呑みにしていました。幽霊の正体見たり枯尾花。

こうなると水戸正字類に亜鉛が大量に含まれていたとする瓜生氏の資料も嘘っぽく思えてきた。

とら様ありがとうございました。30年間以上の頭の中のもやもや・悩みが解消しました |

|

| |

5月7日【贋作母銭が怖い】

某国発の贋作母銭が今、大量流入してきている。鉄銭母もそうだが琉球や天保通寶も多い。糸を引いているのは多分日本人なのでたちが悪い。その昔は泉譜をそのままコピーして来たような幼稚な作だったんですけど、進化してます。最近目に付くのが天保通寶の本座母銭のコピー品。理由はおそらく数多く残されていて入手も楽だし、古色もあまりなくやすりの仕上げがほとんどないので、真似しやすいのです。先日、肥郭の母銭にひっかかったからなおさらに怖くなってきました。私は本座中郭はもちろん、長郭の母も細郭の母も持っていません。ですから私のこれから書くことはもやもやした妄想(疑問)だと思ってくださいね。

❶天保通寶の母銭は中見切りで作られたはずじゃないの?

天保通寶の母銭は中見切り鋳造でなければおかしい。と、すると化粧砂は面背に使われる。となると、面背ともきめ細かい肌になるはずなんだけど・・・最近荒い肌の未使用銭がやたら多くなった気がする。怖いなあ。

❷やすり掛けの後に砥ぎ工程があるんじゃないの?

砥ぎは一番大変な工程で時間も労力もかかったそうです。砥ぎは銭を平らに並べて砥石で表面を研ぐ平砥と、鉄串に挿した銭の側面を砥ぐ丸目がありました。穿内も小さな砥石で砥がれたらしい。鋳張りはこの工程で除去され鋳肌も整えられるはず。なのでごつごつ感のある未使用肌の母銭には違和感を感じてしまう。

しかし・・・砥ぎが強いと文字がつぶれて母銭として役に立たなくなるからもしかすると母銭は強い平砥ぎ工程はなかったのかもしれない。そうなると荒々しい肌の母銭や鋳張りが外に飛び出たようなものもありえるかも。なお、本座広郭末期は平砥工程が省略された結果、荒戸石の条痕(砂磨き?)が残る天保銭が量産されたようです。でもこれはあくまでも広郭の話。よく良く分からないから母銭は怖い。

❸磨きの工程は?

最終工程にはわら摺りがありました。木炭の粉をまぶし筵(むしろ)の上でこすり上げると見事な黄金色になるとのこと。ただし、鋳銭図解を見る限り他の工程で見られる筵より小ぎれいで整っていますし、小さい。これは私の想像ですが・・・木賊(とくさ)を乾燥させたものは古くから研磨剤として使用された歴史があり、錫母の研磨にも使われたらしいので、これはほぼ木賊に間違いないと考えています。いくらなんでも磨きぐらいは母銭にあっても良い気がするんですけどね。どうなんでしょう。何を基準に選んだらいいのか。やっぱわからん、だから怖~い。みんな贋作に見えてきた。

と、言うわけで臆病な私は今は手ずれ感のある本座母銭しか手を出せない。いや、それも失敗したばかりだから無理かも。そもそも水戸もの風の未使用肌にはできるだけ手を出さないようにしている小心者。

本座長郭・中郭・細郭の母銭の仕上げ工程と間違いない母銭の選び方について詳しくご存知の方・・・教えて下さい。

なお、今ネットに出ている色の黒っぽい寛永通寶の母銭・・・みんな怪しいです。そのうち色を進化させてくると思うけど・・・こちらも怖い。

※関東のHさんの中郭・細郭母銭のコレクションすごいです。墨書も多彩。おそらく先輩収集かからの譲渡品だろうなあ。あの文字が細く、肌の未使用に近い母銭、もう一度拝見したいものです。

四国のKさんの天保通寶は中郭手でしょうかね。印象ですけどどっちでも良い感じ。

※中郭母銭の贋作(変造)の有名なものにU師の中郭母があります。本座広郭の郭内を中郭サイズに削ったもので、作ったのはU師ではないのですが、それを大量に掴まされたM師から買い入れ転売したことから大事件になりました。母銭の郭内は普通は砥石仕上げなので、強い条痕が残っていたら怪しいと思ってください。なお、本座中郭通用銭や秋田細郭通用銭の郭内には必ず鋳造時の鋳肌が残っています。全くないのは怪しい。

※余談になりますが、このページの冒頭を飾る不知狭足寶の白銅銭は私には母銭にしか見えないのです。文字は繊細で銭文径も大きく、銅質も異なる。次鋳母で良いんじゃないのかなと思うのですが、背郭が甘いのかなあ。この母銭、見たことないから判らない。仙人様、今度本座の真贋の味方と合わせて教えて下さい。

|

| |

5月6日【文銭に母銭あり】※数年前全く同じような記事を書いてた、恥ずかしい。

関東のAさんに古寛永を判定して頂くと、母銭にしか見えない大型美銭の多くが初鋳大様の通用銭と判定されます。それだけ母銭の判定はシビアなんですけど、私はそれで良いと思います。正直言うと新寛永の文銭は市場に多すぎます。つまり、判定がかなり「あま~い(推奨:井戸田潤風)」のです。

穿内が整っていないのは論外ながら、みんな穿内仕上げがあるから、ときにはきれいだからだけで判断するから自称母銭が量産されてしまう。

私は市場に出ている文銭の母銭の半分以上は母銭ではないと感じています。では何かというと、少しきれいな通用銭がほとんどだと思っています。もちろん、これは私の見方であって、絶対に正しいとは言えません。そもそも私は母銭鑑定の自信がないのです。

金属は鋳写すと縮みます。鋳写で作られた密鋳天保通寶は0.6㎜ほど銭文径が縮みます。したがって天保通寶の半分ほどの大きさである寛永通寶の母銭の内径は通用銭より0.4~0.2㎜ほど大きいはずです。

しかし、それだけでは母銭であるとの判断はできません。それには文銭ならではの事情があります。

文銭は日本のすべての鋳造通貨の中でも、最も均質で出来の良い通貨です。一般的に母銭は通用銭より出来が良いはずなのですが、その差が少ないことがひとつ。それに加えて文銭には外径・内径の異なる母銭、通用銭が多段階にわたって存在するのです。

古寛永の時代、母銭は通用銭の出来の良い大きくてきれいなものを加工して鋳写していました。実は文銭もそれに近く、原母から複数段階にわたって写された母銭を駆使して大量生産されたものだと思われます。

母銭の他に母銭の2サイズの上の母の母の母銭とか、母の母銭、母銭サイズの通用銭、それらを磨輪した細縁銭、さらには手本銭としか思えないものとか、使い古した母銭が再利用されないように傷つけた廃棄母銭とか、出来が悪くて母銭として採用されなかった格下げ通用銭(母銭)など・・・まあ悩ましいこと。

鑑定が難しく、あまりに誤りが多いことから「文銭に母銭なし」とは、良く言ったものです。

でも、鋳物ですから中には間違いない母銭も存在するのです。 |

| ❶正字背文鋳浚母銭 |

平成17年銀座コインオークションより |

|

|

私が初めて間違いない文銭の母銭だと感じた品。仕上げが違うし、金味も違う。文字もとても繊細。これを見てしまうと一般に母銭とされているものは、おもちゃのように見えてしまう。大分の坂井師によるとこれは母の母の母銭ではないかとのこと。もちろん、私のものではございません。 |

| ❷細字背文鋳浚母銭 |

外径25.22㎜ 内径20.80㎜ |

|

|

非常な繊細な文字で各所に鋳浚いや加刀の痕跡が残る間違いのない母銭。繊字と見まごうほどの細い文字にも勢いがあります。銅質も練れが良く、文字の大きさなど通用銭とは一味違います。背の濶縁ぷりも見事でしょう?

|

| ❸中字背文純白銅母銭 |

外径25.3㎜ 内径20.6㎜ 重量4.2g |

|

|

2021年の駿河に出品された純白の文銭。母銭は通用銭と銅質が異なるものが散見されるのですが、あるという噂は聞いていたものの、この純白の色の母銭は初見でした。地染めもしっかりしていて、特別な母銭に思えます。ここまでは絶対母銭文句なし。 |

| ❹中字背文大型母銭 |

外径25.65㎜ 内径20.6㎜ 重量4.1g |

|

|

母銭とはいえ25.5㎜を超えるものは珍しく、25.6㎜を超えるこの品は大型母銭と言えます。重量も4.1gとなかなか立派。全体的に黒く発色していますが、文字の際に地金の銅色が残っています。数値的に母銭に間違いないと思うけどいまいち美しさに欠ける気もする。 |

| ❺繊字背狭文白銅大型母銭 |

外径25.65㎜ 内径20.4㎜ |

|

|

収集の誌上入札に思わず応札してしまったもの。初値が高かった(26000円)ので、さぞかし白いのだろうと興味津々でしたが、到着した品はさほどでもない。しかし、計測したら外径が25.65㎜もある大型母銭でした。ただし穿内の仕上げは雑です。これで本当に母銭なの? |

| ❻繊字背小文母銭格下げ通用銭(面偏輪) |

内径20.2㎜ |

|

|

つくりは母銭、彫りも深い。。母銭として作られながら、背文字の鋳出し不良のため、通用銭に格下げ磨輪されたものではないかと推定。面側が偏輪してしまっている。あるいはこれが原因か。

母銭のなりそこない通用銭。でも母銭として使用された可能性も完全否定できません・・・。

|

|

❶は完全無欠の堂々たる母銭。 ❷も風格がある。 ❸は加刀痕跡こそないけど材質の違う特別な母銭。 ❹は別格に大きいもの。ただし、内径は❸と同じ。 ❺も繊字としては巨大。でも製作はやや雑。

❻はできの悪い母銭のなれの果て。母銭としては使われなかったと思いますが確証なし。これで母銭と言われても困るかもしれないけど、母銭のつくりには違いないと思います。

以下の特徴のいずれか2つ以上あれば母銭かもしれません。

1)内径が大きい。一般的な同じ種類の通用銭サイズより0.2㎜以上大きいこと。

2)背の彫が深く郭がきれいな方形であること。

3)文字が繊細で鋳だまりなどの欠点がほぼなく、ときには加刀が複数見られること。

4)材質の練れがよく、肌のきめが細かいこと。

5)郭内に仕上げがあること。

6)銅質が違う、肉厚で重い、径が特に大きかったりと他にない特徴が複数あること。

文銭には錫母銭がないと・・・錫母の存在を否定される方が多いと思います。一方で文銭の錫母は確実にあると考えている収集家や実物とされるものを保有している収集家もいらっしゃいます。見たことも聞いたこともない、いやあったはずだ・本物だ、贋物だ・・・と、この件は収集誌上でも大炎上したことがありました。私には真偽・真贋は分かりませんが、古寛永の末期には錫母の技術が確立していたいたと思われること、文銭の規格の均一性、内径格差の刻みが0.2㎜程度ととても細かいところなどからみて早い段階で複数回の錫写しがあってもおかしくないのではないかと考えています。でも、真相はわかりません。

※母銭と通用銭は作り方が違います!

母銭は中見切り(鋳型の合わせ目が厚みの中央)で表裏ともに化粧砂を使います。一方、通用銭は片見切りで化粧砂は表側だけ。鋳型の合わせ目は背側に偏ります。中見切り+両面化粧砂使用で作る母銭は面背とも文字くっきりで繊細。肌もきれい。一方片見切りは背がぼやけるし、ずれやすい。ただし、鋳張りが背側に薄く偏るからやすり修正は簡単。(背ずれになります)一方、中見切りは鋳型合わせのずれが致命傷になりやすい。厚みの中央部でずれるわけだから郭内にも周縁にも銭の厚みの半分の段差ができてしまうため、大きく磨輪するしかありません。面背のどちらかが大きく偏輪するし、母銭としては小さくなるから格下げして通用銭にするしかない。❻の面ズレはその結果のエラー。だから廃棄母も出やすかったんじゃないかしら。 |

|

| |

5月4日【銀座は錫母の技術を知っていた!】 5月4日【銀座は錫母の技術を知っていた!】

これまで錫母の技術は金座のみが独占し、銀座はその技術を知らなかった・・・と、散々書いてきましたが、どうも雲行きが怪しくなってきました。いえ、間違いだと判明しました。

銭座はもともと金座の管轄。幕末において金座は天保銭と文久の草文・玉寶を所轄し、銀座は四文真鍮銭と真文を管轄しました。文久の真文は御蔵銭のような鋳座頼変化が多く錫母の存在が確認されていないこと、金座と銀座がライバル関係にあったことなどから、「銀座は錫母の技術を知らされていない」という俗説が生まれたのでしょうか?私はその話を信じておりました。しかし、「天顕堂大川鐵雄氏遺稿 銀座工夫人・勝間孝之助書留」(三貨堂 小林茂之著)を拝読するにあたり、少なくとも明和期6年銭において錫母が使用されていたのは文献資料、並びに現物資料からもほぼ確実なようです。大川氏遺稿以外の実物資料として、2024年7/3に病人のひとり言と称し、錫ペストの事を記していましたが、文政期正字(銀座所轄)の表面のぶつぶつが錫母銭の腐食によるものと自ら書いているのに、何にも疑問に感じていなかったのは、お恥ずかしい限りです。

文久の深字と直永が浅草橋場の銭座らしいことが記されているので、技術の継承がされていなかったのは銀座所轄のうちこれらごく一部の銭座だったのかもしれません。

※あれ・・・天保泉譜には本座広郭は橋場銭座だって書いてある・・・迷走してます。

私の似非知識

鋳物師は渡来系の技術集団でその統括は京都の下級公家真継家(忌部氏→齋部氏)が統括したといわれます。渡来人の勢力拡大を恐れた幕府は身分を低く抑える代わりに職の独占特権を与え、移動の自由も認めたものと思われます。そのため鋳銭事業などは全国各地に派遣が行われ、藩は違うのにそっくりな銭が出来上がることになったようです。密鋳もあったのでもちろん秘密絶対厳守でした。ところで江戸においては真継家と異なる鋳物師集団が生まれました。それが矢野(浅草)弾座衛門。身分が低かった彼らの居住区域は農耕に不向きな浜辺に追いやられていましたが、それが火を扱う鋳物師には好立地。弾座衛門は鋳物以外に皮革加工、芸人、遊女等を統括したとか。同じ身分階級にされたとはいえ公家系列の真継家とは出自が全く異なるため、水と油。技術交流はおそらくなかったでしょうね。以上知ったかぶりです。

|

| |

5月1日【ノギス反省記】

ノギスの使用は寛永通寶の内形計測が私のはじまり。新寛永通宝図会で細縁銭の存在が発表されたとき、実家の近くの金物屋でノギスを購入しました。長さは20cmほどで金属製、メーカーはミツトヨ。4000円ぐらいしたような気がします。目盛りは0.05㎜刻み。これでずいぶん練習しました。不思議なもので毎日のように計測していると0.2㎜ぐらいの差が見えてくる。幻覚か?あの頃は目が良かった。

ただこのノギスには欠点がありました。少々長く重いのと、金属製の刃先が太く丸く文字にかかりにくく、銭文径計測にはむいていない。その結果、何度もはかり直すことになるので古銭に小さな傷をつけてしまうのです。

2代目は八厘会の席で購入したプラスチックデジタルノギスPC-15JN、ミツトヨ製。長さは20cmほどですが目盛りは15cmまで。古銭を測るのには十分過ぎる長さ。軽くて扱いやすく、古銭も傷つかない。最小表示は0.1㎜。金属製の初代より刃先が少し長いので銭文径もまあまあ測りやすい。省電力機能もあり、時間が経つと電源が切れるので電池切れの心配もない。これは便利でした。欠点は目盛りが大雑把なのと刃先が摩耗しやすく、柔らかく、長く使っているうちに誤差が出始めました。周囲の人が0.01㎜刻みなのに私は0.1㎜刻み・・・しかも誤差含み。うーん・・・というわけでネットで3代目格安海外製無名デジタルノギスを購入。金属製で0.01㎜刻みで値段は2000円しなかったのですが・・・これはすぐにお蔵入り。刃先の動きが軽すぎて表示が安定しないのです。以前の金属製ノギスは目盛りが測定位置で固定できたのにこれはゆるゆる動いちゃう欠陥品。外径計測は問題ないけど銭文径は揺らぎが激しく参考値にしかなりませんでした。何せ0.01㎜刻みなんで測っているそばから目盛りが動んじゃ使い物にならない。

日本のノギスシェアは世界の3割を占めているそうで圧倒的みたいシンワ、ミツトヨ、新潟精機のシェアが高いとかつて聞きました。ですから買うなら日本製ということで、4代目はまたミツトヨのデジタルノギス100㎜ホールド機能付き商品番号19974・・・うーん、今廃盤なのかも。

ノギスはカーボン(プラスチック)と金属製(ステンレス)があり、精密測定なら金属、古銭を傷つけたくなかったらカーボン。ただし、カーボンは0.1㎜刻みが最小単位。

長さは古銭なら100㎜あれば十分。表示形式はアナログ、ダイヤル、デジタルの3つ。アナログは目視、ダイヤルは極小単位はメーターで読める・・・ただし高価、デジタルは便利だけど電池消耗あり。でもデジタル推しですね。本音を言うと0.01㎜はいらない。でも0.1㎜より精度は欲しい。カーボン式100㎜で0.05㎜単位があれば即買います。それと、デジタル買うならオートオフ機能が絶対ついていた方が良い。と、いうのも私のノギスにはそれがなく、電源を切ったつもりが上に物を置いたりして電源が入ってしまうことがしょっちゅうある。電池が切れかけてくると測定値が狂うのです。精密機器なので専用ケースに常時しまえばいいんですけど・・・ぱなし君なので、私。電池切れると頭に来ちゃう。自分が悪いんだけど。

刃先は細い方がいい。だから小型ノギスの方が良い場合が多いのです。刃先が平行に近い丸っこい奴はやっぱだめです。私の手動ノギスは輪と文字の間に刃先が垂直に入らないことが多いので・・・誤差が出ます。したがって私の測定値のうち、銭文径はあてになりません。ところでショッピングを検索するとお世話になっているミツトヨがほとんど出てこない。安い海外粗悪品に押されちゃったのかな。余計なことだが心配になります。以上、ひとりごとです。 |

|

| |

4月30日【今、背異反足寶が面白いぞ】

一応水戸藩銭としていますが背異反足寶は間違いなく石持桐極印の系統だと思われます。それは極印の形状(右)を見れば合点がいきます。右の極印は❶の極印。頭が大きくて石持の玉が見えてきそうじゃないですか?すべての背異反足寶がこうだとは言えませんが、これは大きな証拠になります。 一応水戸藩銭としていますが背異反足寶は間違いなく石持桐極印の系統だと思われます。それは極印の形状(右)を見れば合点がいきます。右の極印は❶の極印。頭が大きくて石持の玉が見えてきそうじゃないですか?すべての背異反足寶がこうだとは言えませんが、これは大きな証拠になります。

問題は背異と繊字。繊字は黄銅質。背異は黄色いものも多いけど、赤黒いものも散見されます。繊字はもちろん、正字背異と背異濶縁(反足寶)には石持桐極印は未発見とされているのですが、先に申し上げたように背異反足寶は石持桐極印だろうなあと思う次第。正直言ってこの類、私はほとんど注目してなく・・・と、いうより無視してました。赤い正字濶縁は大好きなのに、この待遇差は何なんだろう。偏食?

それが❸を入手して考えが変わった。小さくて実にかわいい。秋田小様みたい。こんな発色があるんだ。45㎜台の秋田小様はMさんに乞われて譲ってしまったけど、こいつは譲れない。市場価値は45㎜の秋田小様の10分の1ほどなんですけどね。勢陽譜(天保泉譜)では正字背異濶縁が5位、正字背異反足寶が7位、正字背異反足寶濶縁が4位だって!小様は類似カタログに載ってた・・・8000円~10000円、結構評価高いんだあ。でもそれにしても❸はいいでしょ。

※今朝は4時過ぎから活動している。7時には家を飛び出し快晴の山へ。15㎞ほど散策して2時に帰宅、そして庭の草刈作業・・・そして古銭で遊んでいる。死ぬかもしれない。でも楽しい。

キョンは大繁殖している。今日は2回出会った。以前はとても臆病だったのに昼間にも堂々と歩いている。藤も大繁殖してるなあ。こんなに山藤って多かったっけ。奇麗だけどつる性の植物だからそれだけ山があれているんだ。市原市の花はコスモスだけど、あれは人工的なものだから・・・。最近の異常気象で道路があちこち崩落。私は徒歩専門だから問題ないけど…市原市や観光協会はやる気ないなあ。

|

| ❶正字背異反足寶濶縁厚肉 |

|

|

|

| 長 径 |

48.8㎜ |

短 径 |

32.1㎜ |

| 銭文径 |

40.35㎜ |

重 量 |

24.0g |

肉厚ぶりが楽しい。正字背異反足寶は研ぎが強く台形の形状になるものが多い気がしますけど、この肉厚は立派だと思います。この類、やや肉厚のものが多いと勢陽譜には書いてある。でも、そんなイメージなかった。この背を見ていると揚足寶は同じ作りっぽく見えてきます。 |

| ❷正字背異反足寶濶縁(赤銅質) |

|

|

|

| 長 径 |

48.5㎜ |

短 径 |

32.4㎜ |

| 銭文径 |

40.25㎜ |

重 量 |

20.9g |

赤銅質というより焦げ茶色。台形の形状がかなり強い。やはり砥ぎが強いように感じます。極印は小さい普通桐。石持桐にはとても見えない。

この手のもっと赤い奴はないのかなあ。でもって重いのが欲しい。誰か譲ってください。 |

| ❸正字背異反足寶小様(赤銅) |

|

|

|

| 長 径 |

47.9㎜ |

短 径 |

31.75㎜ |

| 銭文径 |

39.8㎜ |

重 量 |

20.6g |

今、私が夢中な一枚。真っ赤で秋田小様の中に入ると分からなくなる。かわいいでしょ。もしかすると密鋳?でもこれより小さな背鋳反足寶があるんです。 |

| ❹正字背異反足寶小様(赤銅) |

Kinn氏蔵 |

|

|

| 長 径 |

47.57㎜ |

短 径 |

31.88㎜ |

| 銭文径 |

39.92㎜ |

重 量 |

20.26g |

2024/8/28 雑銭掲示板にKinnさんが投稿した画像。秋田小様並みに小さな反足寶は見たことがなかった。

とらさんも長径47.67mm 短径31.63mm 銭文径39.9mm 重量18.61gの個体を掲示板に投稿されてます。 |

|

|

| |

4月28日【尨字小点尓】

雑銭掲示板での関東のHさんの博識がすごい。Hさんは現物をたくさん集めて、人に会いに行き、また最近は泉譜もよく読まれているし、数値測定もしている。あとは経験値だけじゃないのかな。現物は一番見ている人になってきたし・・・パワフルで脱帽です。

一方、私の知識は子供のころか泉譜で学んだ知識と大人になってから見聞きした数少ない情報。歴史マニア的なところもあるので、それに経済学的なことやらも加えて「えせ学説」を考察披露します。したがいまして実に浅く広い。嘘にも流されやすい。「えせ」とは「似非」・・・似て非なるもので本物じゃない知識ですね。みなさん、だまされてますよ。

さて、本日のお題の小点尓寶・・・これを初めて意識したのは方泉處11号秋、1995年8月号の天保通寶マニアックワールドを読んでからなんですね。この誌上ではじめて天保通寶四天王として仙人様の若かりしお姿を拝見したわけです。ちなみに天保通寶四天王とは秋田の村上師、青森の板井師、愛知の三納師、そして我らが天保仙人師のオールスター陣営です。控えおろう、頭が高い。 さて、本日のお題の小点尓寶・・・これを初めて意識したのは方泉處11号秋、1995年8月号の天保通寶マニアックワールドを読んでからなんですね。この誌上ではじめて天保通寶四天王として仙人様の若かりしお姿を拝見したわけです。ちなみに天保通寶四天王とは秋田の村上師、青森の板井師、愛知の三納師、そして我らが天保仙人師のオールスター陣営です。控えおろう、頭が高い。

それぞれが自慢の品を3枚ずつ誌上に披露していて、村上師が長郭手異當百異貝寶母銭、細郭手削貝寶(瑕寶)、長郭手奇天手。板井師が水戸正字背異替原母銭、水戸正字異替錫母銭、会津長貝寶母銭。三納師が仙台大濶縁、琉球通寶大字(小足寶狭冠寶)、三納天保(退天巨頭通)。そして仙人様が縮字宏足寶、奇書、そして中郭手小点尓。

インタビューで仙人様は一番のお気に入りとしてこの小点尓をあげていますし、入手のエピソードも尨字の類だということもさらりと語られています。縮字宏足寶や奇書を押しのけての力説なんで、よほど入手が嬉しかったんだろうなと感じます。(注:銭の名称は誌上掲載のものを優先しました。私も小点尓寶から小点尓に名称変更しました。)

|

天保仙人蔵 小点尓 方泉處1995年8月号より

肌の雰囲気が良く分かる写真 |

この小点尓は天保仙人様の入手品が当時3品目の出現でした。その後、4品目が出現したらしいことも方泉處に記されていますが、私は直接手にして見たことがありませんでした。

書体の特徴は 保の人偏の筆初めの爪が少し大きく、左点が長め、通頭が丸く盛り上がり口が開き、通用は下窄みで通全体の背が低い平通、俯頭辵。通尾がゆるやかに弧を描くように見えるのは通の背が低いのでそう見えるのかも。また、極端な斜冠寶で寶貝が仰ぎ気味で前足が浮き気味に見える。名称のもとになった尓の前点は小さくアンバランス。背側は當冠のツの爪が大きく、ツ点の隙間が大きい。とらさんによると當田の右肩に穴のような瑕があるものが多い(画像左上)。百の横引きの前方、背の上部左輪際などにも共通の凹みがあるみたいです。

尨字という名称はこの書体の方が似合うんじゃないのかなあ。脱力感溢れる長閑な書体。緊張感、力感がないので今一つ風格がないかもしれない。名称としては 尨字小点尓 が一番通りが良いかも。

Hさんの協力もあって、雰囲気は異なるものの今回の入手品がどうやら小点尓に間違いなく該当しそうだという方向です。この品の前の持ち主はいったい誰なのかがわからない、なぜ今姿を現したのか。珍しい品なのでどこかの泉譜に載っていてもおかしくないのですが特徴が少なくて・・・未発見です。

なお、お断りしておきますが、天保仙人様は誤った判断をされた訳ではありません。そもそも中郭手小点尓そのものが国内にほとんどないのです。そして尨字塞頭通の天保銭が「ぬめぬめとした肌」の雰囲気で、それは私も同じ印象。私は小点尓の実物を手に取って見たことがほぼなかったので、この印象と今回の天保銭を結びつける事が出来なかった。仙人様は経験があったから、過去に見た尨字系のつくりではないと伝えてくれたからに過ぎないと思っています。つまりある意味正しいのです。

真贋の判断は相手を傷つけるのことがあるのでみんななかなかはっきり言ってくれない、言えないことが多いのです。それを教えてくれる方はとても貴重。判断の基準や経験を教えてくださっているのです。もちろん、品物を褒められれば素直にうれしいのですけど・・・。

私が❶の小点尓を悪いものではないと判断したのは、銭としての作りにいやらしさを感じなかったのと、とらさんが少し前に公開してくれた小点尓の画像のおかげ。私自身も久しぶりに尨字塞頭通を引っ張り出して極印を確認していたので、記憶がかすかに残っていたから。ですからたまたまなんですよね。今回は運がよかっただけ。どっちにころんでもおかしく無かった。本座広郭肥郭背狭穿は残念だったけどこれで五分に戻せた・・・いや、まだ会津大濶縁のつけが残されているかあ。

ちなみに本座広郭肥郭背狭穿もまだ100%ダメだとは思っていません。だって銭座の職人が作った古くて本格的なものなんでしょう。不自然なところがあるけど変造じゃないからまだ違う意見が出てくるかもしれない。だからそれまでは貴重な参考品にして私の宝物。

一方、会津大濶縁は・・・今や私が判断しても絶対ダメなところがあります。(書けないけど)あれは芸術的な変造品。美術品です。昔のコレクターも騙されたぐらいの品。でも、だめなものはだめ、

変造や贋作は私も自分で判断し、問われれば意見を言うことはありますがどこが悪いかの公開は極力しないようにしている。贋作師に応用されちゃうからです。判らない場合は好きか嫌いかを言います。自信もないし。天保仙人様はそれを正直に教え伝えてくださっている心やさしい指導者なんです。

※とらさんの画像とこの画像の銭文径はぴったり重なりました。私の銭文径の計測、自信ありません。ノギスの歯先が太いので表面に近い浅いところしか計測できません。

|

| ❶中郭手 尨字小点尓 |

|

浩泉丸蔵 |

|

|

| 長 径 |

48.7㎜ |

短 径 |

32.05㎜ |

| 銭文径 |

40.8㎜ |

重 量 |

22.3g |

この個体はひとめ普通の天保通寶のつくりで矛盾を感じない。書体は癖が強いわりに一画一画にメリハリや抑揚のない脱力した筆づかい。それに比べれば背はまともですね。

尨字の類にしては地肌の着色感がなく砂目もきちんとある。地肌は谷の中央部が凹みやや不規則にうねります。 |

| ❷中郭手 尨字小点尓 |

|

関東H氏蔵 |

|

|

| 長 径 |

48.74㎜ |

短 径 |

32.1㎜ |

| 銭文径 |

40.8㎜ |

重 量 |

21.91g |

この色のイメージは尨字のイメージなんだろうなあ。着色によって本来の地色が・・・黄褐色のイメージが見えなくなっています。これは塞頭通の類に良く見られるような気がします。背の田の右肩に丸い穴があり、地肌はぬめぬめしてうねる感じです。まさに尨字。 |

| ❸中郭手 尨字小点尓 |

|

関東H氏蔵 |

|

|

| 長 径 |

48.59㎜ |

短 径 |

32.06㎜ |

| 銭文径 |

40.8㎜ |

重 量 |

21.47g |

未使用色の残る尨字小点尓。このキラキラ色のイメージは虚を突かれます。着色感がありません。そのため小点尓の書体のイメージがすぐに湧いてきませんね。一方、谷の中央部の不規則な凹みやうねりはしっかり観察できます。 |

| ❹中郭手 尨字小点尓広郭 |

|

関東H氏蔵 |

|

|

| 長 径 |

48.87㎜ |

短 径 |

32.42㎜ |

| 銭文径 |

40.8㎜ |

重 量 |

23.06g |

あえて中郭手小点尓広郭としてみました。中郭手でなく細郭手でもいいなと思います。真っ黒で多少火が入ったのかなあ、文字や輪がだれた風もありますが小点尓。真っ黒な塞頭通は時々見かけますけど、ここまでだと着色なんだか煤けているんだか良く分からない。肌もあれているように感じてしまう。大きさのわりに濶縁に見えますが銭文径は同じ。輪が横に伸びている。延展? |

|

| |

4月26日【TICC最高!八厘会も楽しみました。】

2ヶ月ぶりに東京へ。天気もいいし、本当は山へ行きたかったんだけど、Tさんの預かり品に対する意見を仙人様に聞きたくて若干後ろ髪をひかれながらも上京。朝4時起きですから、それなりにうきうきしてます。昨夜は親父様が寝てくれなくて4時半に朝ごはん。脱臼から2ヶ月、ようやく傷も癒え、自立度が戻りましたものですから。

おかげで9時すぎには水天宮についてしまったのですけど、受付はもう始まってました。

しかし・・・セレモニーが長~い!コイン収集家は高齢者が多いのに1時間以上立ちんぼはつらいぞ。トイレにも行けない。主催者さん、工夫してほしい。あと照明がくらい。老眼のせい???

長蛇の列の中の若いコレクターはみんな中国語(そう聞こえる)を話していましたね。あっちの人は勢いがあります。それと会場には圧倒的に女性(店員を除く)がいない。これはもう絶望的だあ。古銭で女性との出会いはないね。うん。期待しちゃだめだ。

さて、本日の目標は大和文庫さん、38万円の不知小字大様が見たかった。買えないけど。

ところがまあ、それ以外もすごい品が出るわ出るわで目が釘付け。本当は寛永通寶も見たかったけど押すな押すなの大盛況なので天保通寶に絞って観察。大和文庫以外では某店で琉球の大字宏足寶の恐ろしいほどの美銭を拝見。35000円。また、U店で20000円の不知細郭手強刔輪・・・超お買い得品もあったけど、他にお金使ってしまったのでPass・・・嗚呼、見逃したのは惜しかった。

会場では関東のA さんにもお会いしました。彼は坂本高頭通濶縁を狙っていたらしいのですが、売り切れ。実は私もその古寛永は気になっていました。

八厘会に出席するため結局、TICC会場には1時間半ぐらいしかいられませんでした。残念。

八厘会の今月のテーマは秋田。Hさんは秋田広郭の母銭を展示。Aさんは加護山銭あれこれ。Oさんは秋田銀判の極印エラー・・・これは職人がわざと作成したもので大珍品らしい。もうひとりOさんは秋田銀判の真贋を並べていたけど見分けがつかない。銀物は難しすぎます。福西、加賀千代のせいです。Mさんは私が分譲した秋田小様最小様を含む、厚肉、薄肉、大様の展示。48㎜越えの大様は滅多にないし、1.8㎜の薄肉もいいなあ。元私の秋田小様最小様が笑っていた。

さて、Tさんの品について仙人様に寸評をいただきました。

今回持参したのは❹称:南部接郭(延展)❺不知広郭手異制大様❼広郭手異制(無極印)❽仙台長足寶大様❿広郭手異制(無極印)⓭薩摩広郭浅字美制大様の6枚。❶不知長郭手削貝寶(刔輪延貝寶)❷不知長郭手刔輪長足寶も持参しましたがタイムアウトでお見せできませんでした。

仙人様は私ほど銭文径は気にされません。そのかわり製作、金質については確かな経験の目をお持ちですが見ていた時間が短いため意見は絶対ではありません。あくまでも印象意見だと思ってください。最終的な真贋までの突っ込んだお話はなしということ、そして私の意見解釈・周囲のコメントも含めて記します。

❹称:南部接郭(延展) は真贋はともかく鋳造後に人の手(火?)が入っているという意見でした。つまり加工は間違いないのですが、写しかどうか、時代がいつかまでは言及されませんでした。どうしてそんなことが必要かという点については少々怪しいなあという雰囲気は出されていましたが・・・。

❺不知広郭手異制大様は上下に叩きが入っているのは間違いないものの、重くて肉厚だし周囲のやすりの仕上げは本座じゃないから不知広郭手として間違いないとのこと。とても良い品です。

❼と❿の広郭手異制(無極印)はきっぱり不知広郭手ですという見解。本座の極印落ちは流通させない、本座の極印打ち職人はそれだけ地位が高く、2つ打ちや逆打ちはあっても漏れはないとのこと。まあ、これは私も同意見。

❽仙台長足寶は大丈夫です。ただし仙人様の見解としては鋳だまりがないので大様とまでは認定しなかった。目の前で計測したわけではないので・・・私の意見ですがこの点は実測値重視で私はいいと思います。なお、金貨や銀貨は色上げができるそうですけど銅貨の色上げは技術的に不可能だそうですのでこの色は問題なしのようです。

⓭薩摩広郭浅字美制大様は手にされて「自然であり、こんなものがあっても良い」とのはっきりした意見。密鋳銭ですからいろんなところで分散して作ったので例外だってあるとのこと。2枚目の出現が待たれます。

さて、私のハイライトは2つ。

ひとつは①本座広郭母銭の極端な狭穿のもの。本来母銭は収集対象外なんですけどこれだけは気持ちを抑えられなかった。昨年入札で入手したものなんですけどこのような事例は見たことがなかったので仙人様に見て頂きたかった。

盛んに首をかしげる仙人様。私は内心ドキドキ・・・で、結論は「本座の職人が作った明治期の贋作」が~ん。嵌郭の痕跡がいやらしく感じるのと穿内の仕上げが気に入らないそうで・・・たしかに仕上があるようでない。まあ、ここまでの贋作ならば本物みたいなもの。昨年の会津大濶縁に続くショックですけど、大丈夫だ、傷はまだ浅いぞ!しかし、これは見抜けなかった。郭内仕上げ以外のつくりは本物そのものだから。

本日のメインディッシュは大和文庫で見つけた②中郭手小点尓。これは手にした瞬間ビビッと電撃が走りました。何度もひねくり回し、躊躇と葛藤、でも手からはなせなかった。即売品リストにもない品なのでうかうかしてると他の人に買われちゃう。小点尓寶は塞頭通と同じ尨字の系統とされます。肌と色の印象がずいぶん違ったのですが砂目は自然。極印もいい。だから購入を決断。仙人様に相談しなくて怒られるかなーと思いながらの購入でした。ですから本日の八厘会は金欠で・・・なんも買えねー(北島康介風でご発音ください)状態でした。

で・・・②中郭手小点尓を仙人様に恐る恐る差し出すと・・・う~ん、尨字じゃあないね。尨字は肌がもっとぬめぬめする感じのはずだよ・・・とのお言葉。精一杯のやさしい声で・・・その瞬間、周囲の人々が目を合わせてくれなくなった気がします。やば、やっちまったか、まさかの連敗。お先真っ暗、財布は空っぽ。( ;∀;)

しかし、私には大丈夫かもしれないとの思いがまだありました。それが極印。それは自宅で撮影確認して確信に至りました。ライティングで確認すると地肌も同じ系統に見えてきました。画像撮影の力は大きいなと思います。こうして古銭中毒の人間はさらに病を深くして行くのだと思います。

※大和文庫さん、きょうはコレクターの放出品を頼まれてまとめて持って来ていたみたい。即売リストに入っていないものがたくさんありました。私が小点尓を購入決断したのもそれが大きい。絶対とは言えないけれど昔のコレクターの収集品は確かです。

※午前2時、親父様が起きてきた。大音量でTVを見はじめ暖房付けて・・・私は日曜日も仕事なのに、4時のごはん所望かな。脱臼なおったら行動が激しくなった。記憶と体内時計が壊れてます。食欲もすごい。寝ないからお腹が減るようで・・・来月の八厘会のテーマは南部藩だそうです。勉強になるものをご出品くださいとのことです。

|

| ①本座広郭肥郭背狭穿 |

→ 明治期の贋作の可能性 |

|

|

| 長 径 |

50.10㎜ |

短 径 |

33.40㎜ |

| 銭文径 |

41.65㎜ |

重 量 |

22.1g |

銅質、製作、規格とも本座そのもの。ただ、郭が極端に広く、とくに背狭穿になっているもの。その穿の内部仕上の磨き仕上がないのが気に入らない要素。他が完璧なので私の眼には分かりませんでした。鋳銭道具が残されていたので、それで本座の職人が作成した明治期の贋作ではないかとのこと。そんなものあるんだあ。ほぼ本物です。 |

|

| ②不知中郭手小点尓(尨字系) |

|

|

| 長 径 |

48.7㎜ |

短 径 |

32.05㎜ |

| 銭文径 |

40.8㎜ |

重 量 |

22.3g |

製作に問題なく、砂目ははっきりしていますが極印は尨字そのもの。肌も波打つ癖が残っています。 |

|

| 比較用)不知長郭手尨字塞頭通 |

|

|

|

| 長 径 |

49.10㎜ |

短 径 |

32.30㎜ |

| 銭文径 |

40.90㎜ |

重 量 |

20.6g |

大分違うように見えますが天保や當冠の筆法は同じですね。誰が同炉だときがついたのかな。極印も同じ。上の極印は右が小点尓寶で左が塞頭通。ヤスリも同じような雰囲気ですけどこれは断定できない。砂目もそんなに差がないけど、地の墨入れが尨の方が強い。地にあいた穴ぼこが真っ黒に染まっています。 |

|

| |

4月23日【薩摩広郭大様】

ようやく13枚の天保銭を見終わりましたが、ひとつも結論が出ていない情けない結果になってしまいました。本日の薩摩広郭大様もしかり。薄いのは確かですけど焼け伸びや延展には見えない。そもそもそんな加工をする意義なんかはあるのか?

仙台長足寶大様も悪いものには見えないのですけど鋳肌や色が不思議。こちらは薬品洗浄はあるかもしれません。

接郭写しはあると思う。不知で良いと思いますけど延展なのかは不明。

これらの共通点は大きさのわりに薄っぺらいこと。だから誤解を受けやすい気がします。

異制の無極印には参りました。これはもう不知として良い気がします。本座の職人がその道具を使って作ったのかも知れませんが、本座で極印を打ち落とすことはもう、本座の統制下ではあり得ないと思います。あっちゃいけないものが世の中に出てきているんです。

そもそも異制というものが考えられたのは、幕末期の金座から明治期の貨幣司に至るまでの混乱期において鋳造され続けたものではないかとの考察。幕末の混乱期は房総半島からの鋳砂の調達が難しくなり、弘化年間以降には仕上げ工程を省略した(やや品質の劣る)天保通寶が大量に世に出たという記録は確かに残されています。さらに大阪難波においても1865年から3年間鋳造。貨幣界では難波大阪の新銭座の天保通寶は中郭ではないかと言われていますが、この混乱期にきれいな中郭が作られたとはちょっと考え難く、異制を含む広郭銭が大量に作られたのではと私は邪推してしまいます。天保通寶は明治政府に引き継がれた後も数年間鋳造が続いています。

明治政府が天保通寶の鋳造を早期にやめて、密鋳を厳しく取り締まったのは、密鋳によって新しい勢力が台頭するのを恐れたためだと思います。明治維新が天保通寶などの貨幣密鋳によって成し遂げられたことは政府の中でも認識していたと思います。だからこそ、新しい貨幣の発行を急いだものと思うのです。 |

| ⑫薩摩広郭浅字美制大様 |

|

判定:薩摩広郭 |

|

|

| 長 径 |

49.55㎜ |

短 径 |

32.56㎜ |

| 銭文径 |

42.20㎜ |

重 量 |

18.8g |

真っ黒で薄く軽い。中央に鋳割れの筋がうっすらと残り、いかにも末鋳の天保通寶です。銭文径が大きいとのことで確認すると・・・あれれ、41.8㎜しか出ない。通常ノギスをデジタルノギスに替えて測ると・・・42.2㎜はある。原因は天の横引きの上の穴ぼこと鋳だまりとノギスの先端の形状みたいです。穴ぼこにノギスの歯が深く入ると銭文径が大きく出ます。私のデジタルノギスの先端は尖っている。 |

|

だから垂直に歯が入るのですが、これだと穴ぼこの斜めの壁を測ってしまうようです。私の通常ノギスの先は鋭くないので、ノギスを銭面に平行に近く倒して銭の凸部の浅いところを測ることになります。結果的にこの方が数値は正確。デジタルノギスで同様に測ってもほぼ同じに出ました。計測に自信はありませんが、びっくりするようなものではありません。鋳造中に鋳型にひびが入ったことも多少影響があるかもしれません。

と・・・結論付けようとしたのですが・・・ |

|

| ⑬薩摩広郭浅字美制大様 |

|

判定:薩摩広郭浅字美制大様(謎!) |

|

|

| 長 径 |

49.90㎜ |

短 径 |

33.05㎜ |

| 銭文径 |

42.20㎜ |

重 量 |

17.8g |

こいつは・・・説明がつかない!やや白っぽい銅質ですけど普通の薩摩広郭。郭の形も前の品のように縦長ではないし、長径も大きい。気になるとすれば薄っぺらいこと。でも焼け延びや延展には見えない。大きいのに薄いし軽い。ここが気になるところ。 |

| 比較用:薩摩広郭白銅質 |

|

|

|

| 長 径 |

49.30㎜ |

短 径 |

32.55㎜ |

| 銭文径 |

41.45㎜ |

重 量 |

24.3g |

白銅質としてはまあまあ白い方。純白のものもある。何せ私は白好きです。薩摩広郭白銅収集は私の黒歴史ですから。この広郭もいつの間にかアルバムの中にいたぐらい。薩摩広郭白銅はなぜか輪や郭が虫食い状に欠けているものが多いと思う。音も少し高く響きが良いので錫比率が高い気がする。純白に見えても撮影すると黄色く映るものが多いです。 |

|

半切り画像を重ねてみると確かに文字の太さ一画分ずれます。でも違和感がないのです。銭文径の実差は推定で0.5~7㎜ほどでしょう。焼け延びには見えないと書いたのですけど・・・とはいえ、可能性として0ではない。と、いうのは背に緑青がうっすら吹いている。緑青は罹災した天保銭に良く見られるのです。可能性はあるけど断定はできません。どなたか銭文径42㎜超過の薩摩広郭お持ちではないですか? 半切り画像を重ねてみると確かに文字の太さ一画分ずれます。でも違和感がないのです。銭文径の実差は推定で0.5~7㎜ほどでしょう。焼け延びには見えないと書いたのですけど・・・とはいえ、可能性として0ではない。と、いうのは背に緑青がうっすら吹いている。緑青は罹災した天保銭に良く見られるのです。可能性はあるけど断定はできません。どなたか銭文径42㎜超過の薩摩広郭お持ちではないですか?

と、思ったら2024/7/28の制作日記に私自身が書いている。ただし、これは薄肉の末炉銭。焼け延びの可能性が高い。 |

|

| |

4月22日【本座異制を定義する】

本座異制という言葉を意識させられたのは私の場合天保通寶と類似カタログが最初で、類似カタログにおいては本座の項目に「広郭異制」として掲載されていますのでこれが正式名称なのでしょう。私は広郭を省略して本座異制と普段呼称しています。類似カタログにはこうあります・・・「旧譜では秋田本座写しとしていた。面背の肌が荒く、銅色も異なる。この異制にも痩通寶がある。」ただし、この記述は少々舌足らずでして、秋田本座写しは白銅質の物だったことがかつてあり、その青寶樓譜の秋田本座写は「本座広郭をそのまま写したもので銅色が黒褐色(黒?!)で側面の桐極印が深く打ってある」と記してあります。

このように変遷した広郭異制の候補はいくつかあります。

❶称:旧秋田本座写(白銅質以外)

明治期に秋田の古銭研究家、布川新栄堂氏の発見経路から確定された経緯があります。秋田領内には良質な砥石がなく、また鋳砂の調達も難しかったため、粗いやすり目とざらついた肌が特色で、ほかに極印は小さめで深く打たれているのが特徴とされました。銅色は白銅質のものが該当させられていましたが、やがて白味のある黄銅質に置き換わってゆくことになります。

❷称:旧佐渡本座写(白銅質)

秋田で天然の白銅が採れ、秋田天保の母銭に白銅のものが見られたことから、一時期白銅質の天保(薩摩広郭白銅と本座白銅質など)が片っ端から秋田に編入された時期があります。それらのうち、本座と同じ書体を佐渡天保としたのは小川青寶樓師。曳尾が佐渡ではないと萩に移籍されたのを機に、秋田籍であった広郭白銅質を佐渡に割り当て直したもの。ただし根拠は薄い。類似カタログでは佐渡籍から広郭白銅質とされました。こちらも銭径、銭文径の縮小は見られません。

❸明治貨幣司吹の天保通寶

明治政府になってからも天保通寶の鋳造は続けられていましたが、佐幕派の不満分子がが房総半島に集結していたため、化粧砂の白土の入手が難しくなっていました。そのため王子産の鋳砂に切り替え、いくつかの製造工程を省略した粗造の天保通寶が生まれたと言います。本座異制がそのひとつだと言われています。次の恩賜手に重なるものでもあり、明確な区別は難しいと思います。本座なので銅色は当然ながら黄銅質ながら表面がざらつくため肉眼では白っぽく見えます。銭径、銭文径の縮小は見られませんが、砂目が粗く砂磨きのきついものが充てられています。

❹恩賜手(明治期吹増)

明治天皇は維新後全国を行幸されています。その時の費用を賄うため吹き増しされたのが恩賜手と呼ばれる寛永通寶や天保通寶で、粗い砂磨きの天保通寶(寛永銭は文政期のつくりで側面が強い縦ヤスリ)が該当するとされました。この説は三上香哉が唱え、大川天顕堂も資料を作成していますが、現在は否定的な意見が貨幣界にはあります。ただし、それらしき現物は確かにあるので・・・。銅色は黄銅質のものが多い。銭径、銭文径の縮小は見られませんが❸以上に砂磨きの条痕のきついものが充てられます。

❹称:水戸正字の類

その昔、本座広郭と同じ書体で制作のやや粗いものは「水戸正字」とされていました。銅色は黄銅質。水戸正字背反郭と称された時代もありますが、青寶樓譜で水戸正字はいきなり姿を消し、私は衝撃を受けました。今でも時々見かける水戸正字母銭は本座の未使用母銭であり、本座広郭母銭は使用済み母銭であると良く言われています。 銭径、銭文径の縮小は見られません。本座のようなきっちりした砥石仕上げがなく、❸と同じものだと思われます。つまり、同一です。黄銅質であっても砥石仕上げが不十分なため白っぽく見えます。

❻称:旧岡藩肥天痩通の類

九州貨幣学会の橋詰武彦氏により、昭和46年に日本古泉研究会の「古泉」誌上などに発表されたもの。後に豊後国岡藩貨幣の歴史にも詳しく発表されています。昭和46年、岡藩勘定方の足軽、工藤重左エ門の墓所で日記とともに12枚の未使用の天保通寶が入っている朽ち果てた木箱が発見されました。慶応2年3月15日、豊後岡藩において天保通寶が密鋳されたらしき事が記されており、書体は肥天痩通の類であったようです。銅色は白っぽい黄銅質。銭径、銭文径の縮小は見られないものが中心ですが、小様銭も発表されました。日本古泉研究会は小川青寶樓が立ち上げたものでしたから新訂天保銭図譜にも掲載されています。

❼広郭異制

類似カタログには「旧譜では秋田本座写しとしていた。面背の肌が荒く、銅色も異なる。この異制にも痩せ通寶が存在する。」困った・・・色調が違うと言っている。銭径、銭文径の縮小は見られません。

さあ、困りましたね。ほぼ同じ規格のものでよくわからないものを、微妙な制作の違いで呼称を変えてきたものだと言えます。本来は❼が多くの受け入れ先になるはずなんですが銅色がね~。

というわけで浩泉丸は・・・

❽広郭異制

本座広郭と同じ書体、銭文径で、製作、砂目、ヤスリ目が粗く異なるもの。銅色や重量が異なるものも含みます。覆輪が著しいものや明らかな無極印、はっきりとした異極印は不知広郭手とすべき。銅色は特定しません。と考えます。

参考にしてください(制作日記)

2007/11/8

2010/5/15

2014/8/23

2015/12/22

2019/1/2

2018/11/24

2020/4/26

|

| |

| 4月21日【13枚の天保銭・・・あと一息】 |

| ⑨曳尾 |

判定:曳尾背広郭 |

|

|

| 長 径 |

49.90㎜ |

短 径 |

32.85㎜ |

| 銭文径 |

41.40㎜ |

重 量 |

22.3g |

私のノギスだと長径は50㎜になる。あくまでも計測値はTさんの値優先。ただし、短径が31.85㎜とありましたが、これは誤記と判断しました。なんで曳尾・・・と思いましたが⑤の異制大様とよく似た作りとのこと。う~ん、さすがに無理があるけど、そういった目は大切にしたいですね。横ヤスリが荒々しいです。 |

| ⑩広郭手異制 |

判定:不知広郭手異制無極印 |

|

|

| 長 径 |

48.80㎜ |

短 径 |

32.45㎜ |

| 銭文径 |

41.45㎜ |

重 量 |

22.4g |

参りました。2枚目の異制無極印。そして考えを変えた。前の1枚も含めて不知銭にすることにした。私にとっては衝撃的。砂目も側面ヤスリも荒い。極印は見当たらないし、かけららしきものもない。昔だったら岡藩なのかなあ。それとも南部民鋳? |

| 天側 |

|

右側面 |

| 天側 |

|

左側面 |

|

|

| ⑪広郭手異制 |

判定:広郭手異制 |

|

|

| 長 径 |

49.25㎜ |

短 径 |

32.65㎜ |

| 銭文径 |

41.65㎜ |

重 量 |

22.6g |

これは計測誤差で銭文径は41.35㎜前後だと思います。画像を重ねてもほぼ本座ですから本座異制だと思います。しかし面から見ると実に土佐っぽい雰囲気です。そういう意味では違和感がまだ残ります。 |

|

| |

4月19日【仙台長足寶大様】 4月19日【仙台長足寶大様】

13枚の天保の8枚目まで来ました。私は仙台長足寶は2枚しか所持したことがなく、全く語る資格がないのですけど・・・。

旧家の屋根裏から見つかったようなすすけた風貌ながら、未使用肌の天保銭で地肌にはぼこぼこに小穴が開いています。ただし、手が切れるような切り立つ感じでありません。赤い色合いのせいか鋳ざらいの痕跡はあまり目立たなく、さらに寶前足が陰起し先端部の輪に鋳だまりがあり、後足も離輪して寶両足ともあまり長く見えないのです。本当に長足寶?と言われそう。 旧家の屋根裏から見つかったようなすすけた風貌ながら、未使用肌の天保銭で地肌にはぼこぼこに小穴が開いています。ただし、手が切れるような切り立つ感じでありません。赤い色合いのせいか鋳ざらいの痕跡はあまり目立たなく、さらに寶前足が陰起し先端部の輪に鋳だまりがあり、後足も離輪して寶両足ともあまり長く見えないのです。本当に長足寶?と言われそう。

大様の特徴である銭面左の突起はないし・・・色は違うし、意外に軽いし・・・と不安がよぎりますが、極印は仙台だと思う。頭部がツンツン鋭い。でも、大様だけど母銭じゃあない。背のつくりも甘いですね。確かに面左側に大様のお約束の突起がないから次鋳の母銭にはなりえそうですけど、さすがに製作も文字抜けも今一つすぎますので・・・夢見ちゃいましたね。

仙台天保は青味がかった淡黒褐色が多いので、未使用の赤い肌色、穴ぼこの多い地肌、薄くて寶足も短く見えてしまうなどちょっと不思議な感覚に襲われてしまうのです。審美眼的には違和感を禁じえませんが、総合的に見て悪いものではないと思います。これが贋造、変造の類だとしたら、私はもう天保銭に手が出せなくなります。

※撮影したスキャナーの機種、撮影方向で画像の歪みが違うので・・・もう一度検証してみます。 |

| ⑧仙台長足寶大様磨輪(格下げ母銭?) |

判定:仙台長足寶大様 通用銭 |

|

|

| 長 径 |

49.05㎜ |

短 径 |

33.20㎜ |

| 銭文径 |

40.60㎜ |

重 量 |

17.9g |

仙台銭を称して「松葉でつついたような」地肌とはよく言ったもので、この天保銭は本当にその肌をしています。まるで泡立つようなのです。彫金細工のような地肌のものを見かけた事もあるのですが、こちらは冷えたての溶岩の肌。美しくはないのですけど未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。ただし、母銭のつくりではなく格下げ母ではないと思います。寶前足先端に鋳だまりがあり、短く見えます。 |

| 比較用:仙台長足寶小様 |

|

|

|

| 長 径 |

48.5㎜ |

短 径 |

32.5㎜ |

| 銭文径 |

39.9㎜ |

重 量 |

17.9g |

今、私の手元にある仙台天保はこれ1枚のみ。偶然同じ重さ。サイズ的には初鋳に対しての次鋳の関係で、大様サイズの母銭の存在がうかがえます。地肌はむしろこちらの方がきめ細かくてきれい。類似カタログには地肌は母銭に施された細工とありますが、上の大様を拝見する限りは細工ではなく自然発生的なものに見えますが、果たしてどうか。。 |

|

|

合成画像。郭の位置で合わせました。光源位置を下からにかえてみました。寶前足が陰で強調されましたね。銭文径は案外微差なんだなあ。こうしてみると悪いものには見えない。でも、薬品洗浄はあり得るかもしれない。 |

|

| |

4月17日【受診と測定の日々】

本日も受診日。外国人職員の付き添いです。来週も。週3日も付き添うと仕事もプライベートもないなあ。微妙な自己表現の苦手な外国人は病院に行っても本当のことを上手に伝えられない。お金がかかると判るとギリギリまで我慢してしまう。ヘルニアなど致命的なけがを負ってしまうこと・・・。車の免許がないので遠くの医療機関には送迎も必要です。そこに親父様が加わり病院三昧です。

さて・・・ |

| ⑥不知広郭手異制大様(面背覆輪跡) |

判定:本座異制 覆輪は? |

|

|

| 長 径 |

49.60㎜ |

短 径 |

33.15㎜ |

| 銭文径 |

41.45㎜ |

重 量 |

24.9g |

赤黒く重い大ぶりな天保銭。微妙な歪みがあり机の上に置くとガタつきます。保の人偏の筆掛にあるまん丸鋳だまりが可愛い。砂磨きは強くないのであまり異制っぽくないのですが拡大してみると異制の顔です。長径が長いのは湯道が寶下にあるからです。覆輪跡とありますが確認できない。縁が多少めくれ上がるような仕上の癖があり、それを見誤ったのでは?ちょっとだけ火中品ぽいです。 |

| ⑦広郭手異制 |

判定:不知広郭手異制無極印 |

|

|

| 長 径 |

49.20㎜ |

短 径 |

32.65㎜ |

| 銭文径 |

41.40㎜ |

重 量 |

20.6g |

きれいに赤茶色に発色した広郭。私のノギス計測では銭文径は41.2㎜前後なので本座とされても仕方がない品。異制と言えば異制、本座でもどちらでもいい。ところがいくら目を凝らして見ても側面の極印がない。打ち損じでもなく、削られた痕跡もない。こいつは参った。Tさん、気が付いていましたか?無極印は不知銭でも滅多にないのです。ひょっとしてエラー銭か?

あるべきものがあれば大騒ぎするものじゃないです。私は初見です。

|

|

| 天側 |

|

右側面 |

| 天側 |

|

左側面 |

|

| |

4月16日【受診日和】

休日です。しかし、親父様の受診のため自由行動ができません。右肩鎖骨の脱臼以来、デイケアが増え、姉の見舞いと葬儀もあり、てんてこ舞いでした。親父様、調子が悪くて夜間行動がしばらく影を潜めていたのですが、回復するに合わせて活動が復活。一昨日は午前4時に朝食です。昨日もほぼ寝ていない。鉄人。

今日は歯医者、来週は内科。肩の通院はようやく終了。整復はできないので保存療法ですけどひとつ通院が減った。予約日はあるのですが時間が定められてなく、朝7時に順番取り。受付開始と予診が8時半で9時過ぎにようやく受診開始。会計して薬をもらうまで午前中いっぱいかかります。身内なんですけどもう少し何とかならないのかなあ。デイケアはデイサービスより迎えが遅く、帰りが早い。だから本人大混乱。

親父様は診療結果を記憶できないし、次回予約も忘れちゃうので・・・愚痴です。

午後から海鮮丼食べに館山まで行くぞ!親父様のおごりだぁ!

と、いうわけで13枚の天保銭の続きです。今回の品、期待が高かったんです。

|