|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以下は収集誌に掲載されている記事からの転載(勝手な応援記事)です。 例会日や会場に変更がある場合もございますので事前にご確認ください! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

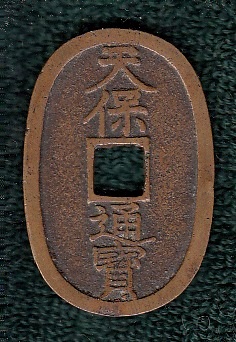

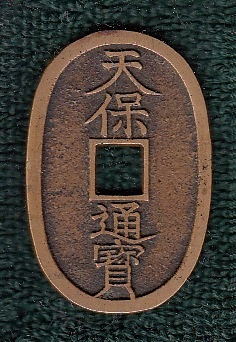

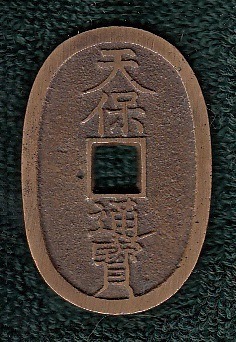

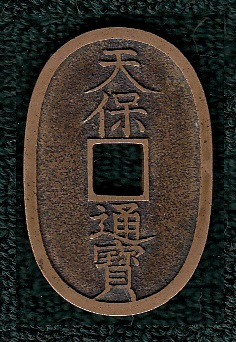

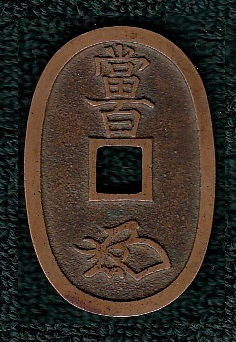

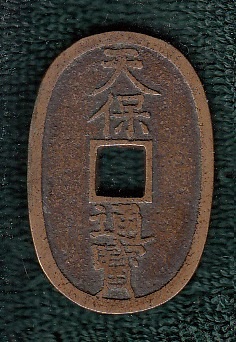

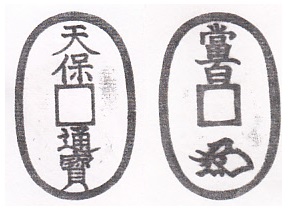

| 八厘会(天保仙人が主催する古銭会) 天保通寶の研究を中心に、各種泉談が満載の会です。 例会日:原則として8月・12月を除く毎月第4土曜日 時間 :14:00~ 会場 :新橋駅前ビル1号館9F会議室 会費 :500円(高校生以下無料) 電話 :090-4173-7728(事務局) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月30日 【悪貨は良貨を駆逐する:幕末の密鋳銭】 密鋳の銅一文や四文銭はどうして生まれたのだろうか? これについては今まであまり考えられてこなかった気がします。密鋳をするのなら天保通寶が一番利益が高く材料も一文銭を潰すだけ、鉄銭類は比較的材料が入手しやすいので盛んに作らたのでしょう。一方で銅四文銭は銅一文銭を原料にしたら利益は薄いし、銅一文銭はそれではまったく利益にもならない・・・だから銅一文銭や四文銭は決済通貨不足に対応するために天保通寶鋳造のおまけでつくった・・・ぐらいに考えていました。 ところが、東北においては密鋳鉄銭が氾濫しており、けっして決済通貨不足ではなかったようなのです。・・・しかし・・・銅銭の密鋳に関して、ある重要な事件が東北においてあったようなのです。 盛岡藩内においては砂鉄を原料とする鋳物業が古くから盛んで、原料の砂鉄も燃料の木炭も技術者もそろっていました。しかも都からほど遠く、取り締まりの目も届きづらいのです。したがって盛岡藩内における鉄銭密鋳の歴史はかなり古くからあったそうなのです。 隣接する仙台藩からは背千寛永(新銭)や仙台通寶(角銭)も大量流入し、「鉏銭:づくせん」と呼ばれ疎まれた領内産の鉄密鋳銭とともに市場を席巻し、その結果、盛岡藩の経済は息も絶え絶えの状態だったようです。取り締まりは死罪など苛烈を極めたようですけど、儲かるのでなかなかやまない。ついに天保12年(1842年)に領主は鉄銭の藩内通用停止を言い渡し、さらには民から鉄銭を強制回収したため、領民は町で何も買えなくなり大騒ぎになったそうです。(南部密銭史) 鉄銭が市中から消えれば銅銭が高騰するのは当然のこと、密鋳銅四文銭が盛んに鋳造されるようになるのはおそらくこの頃が契機じゃないかと思うのです。 さらに時代が経過し幕末は最後の銅一文銭が出現してから約100年が経過、そして天保通寶と鉄銭、銅銭にそれぞれの相場が立って目まぐるしく変化していました。 慶応元年の段階で、鉄一文銭を1とすると銅一文銭は1:4の比率でしたが、3年後の明治元年には1:12と3倍に高騰、さらに4年後には1:16にまで高騰しています。一方、銅一文銭と天保通寶の相場比は慶応元年で1:24だったのが明治元年以降は1:8となり、銅一文銭をつぶして天保通寶に改鋳しても利益がほとんどでない状況になっています。しかもこれは公定の交換レートであり、天保銭が鉄80文通用となっていた事実から考えると、銅一文銭は明治維新でかなり有利な貨幣になっていたと考えられます。つまり明治維新のころは新規に原材料さえ調達ができれば、密鋳の銅一文銭鋳造のほうが天保通寶鋳造より儲かるようになっていたと推定でき、加護山銭が明治期になってつくられた理由がわかるのです。加護山銭座などは秋田小様あたりをつくっていたのを寛永銭に乗り換えたんじゃないかな・・・と夢想しています。 贋金によって経済破綻に瀕した盛岡藩は、幕末には藩を挙げて貨幣密鋳に手を染めます。それが浄法寺山内銭なのですけど、皮肉なものです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

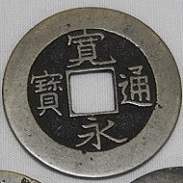

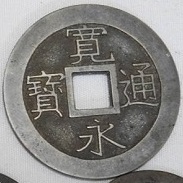

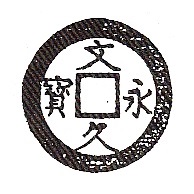

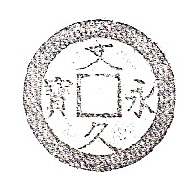

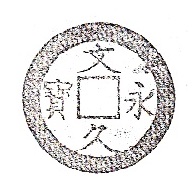

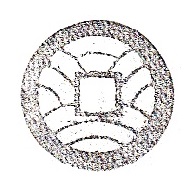

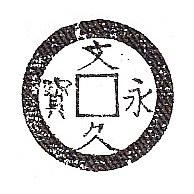

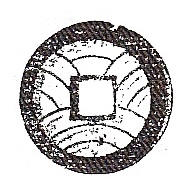

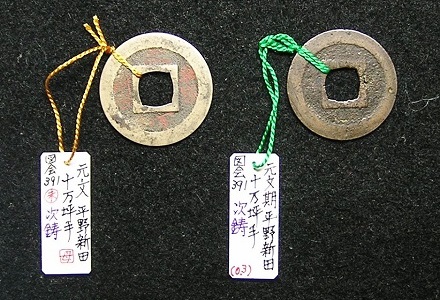

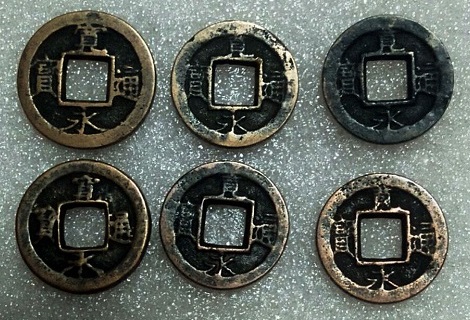

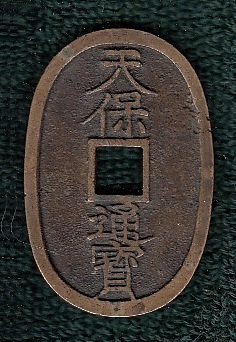

今年も残すところあとわずかになりました。さて、中国のRさんからお便り画像を頂戴しました。ありがとうございます。一見、明和期の銅色なのですけど濶縁でいかにも密鋳風。側面は斜めやすりだそうで、背の濶縁ぶりから密鋳の文政期小字写しと推定しています。この雰囲気の密鋳銭はなかなか好ましい存在です。Rさんはなかなかお目が高いですね。 ところで、この密鋳穿画像を見ていますと、郭のゆがみが独特で、(銅色は異なるものの)江刺にこんなものがなかったかなあ・・・と、その昔、秋田の故、菅原様から頂戴した資料を再読していたところ・・・まったく、別の発見をしてしまいました。 ”『加護山一文銭』その二”という資料中に、どこか見覚えのある拓本を見つけたのです。それは加護山写しの元文期狭穿背小写しで、手持ちの品に非常によく似ています。拓本とはヒビの様子や輪の傷、面背の鋳だまりの形状や郭の様子まで類似性があります。少なくとも兄弟銭、背側に比べると面側の拓本にはゆがみがありそうで、たぶん同一品じゃないかと思います。現品にはヒビが走っていて、普通なら見向きもされない品なのですけど、加護山写しの一文銭はかなりの貴重品。こんな品でも簡単に入手なんかできません。(嘘だと思ったら収集に挑戦してみてください。) 秋田の菅原様とはお話をしたのも電話で2~3回程度しかありません。ホームページ作成を始めたばかりの見ず知らずの私に資料を分譲して下さり、おかげで江刺銭についてはかなり知識を深めることができました。菅原様にゆかりのありそうな品を収集品から発見することができて、何かとストレスの多い年末ですけど少し心がほっこりしました。 → 密鋳銅一文の観察箱 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月25日 【クリスマスプレゼント】 12月25日 【クリスマスプレゼント】関西のSさん、今年最後の堀出し品とのこと。元文期の一ノ瀬狭穿進永母銭です。外径24.78㎜、内径20.00㎜、重量3.82㎜。狭穿という名称は背一類に比較してのことですけど、こうしてみるとかなり広穿ですね。目だたないながらかなりの珍銭です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

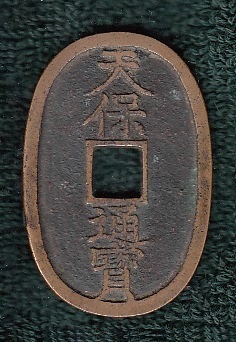

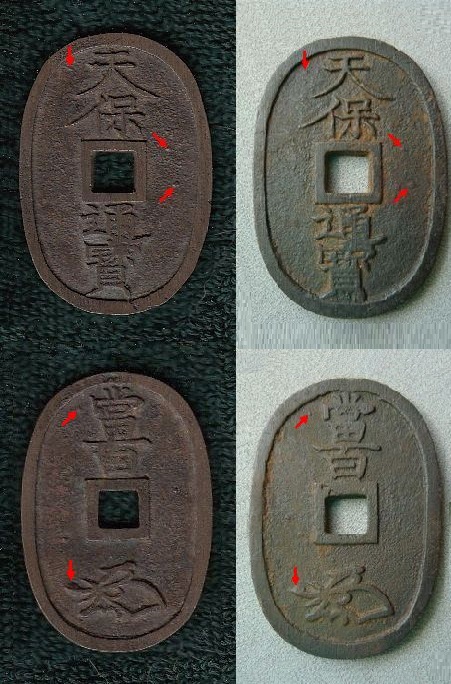

12月22日 【曳尾写し】 12月22日 【曳尾写し】大きな曳尾を紹介しましたが、小さな曳尾ということで、侍古銭会のヨネさんから投稿がありました。一目・・・赤い銅質で、鋳ざらい痕跡が生々しく、超薄肉軽量・・・これはひょっとして曳尾写しじゃないかと思われます。長径48.7㎜、短径31.8㎜、重量15.44g、銭文径40.6㎜、肉厚2.0㎜だそうです。 幕末の薄肉天保には謎めいた部分がありまして、私所蔵の11.7gしかない盛岡銅山手は、製作から見て南部藩の鋳造になるものと仙人様に判断されました。 一方、この品は赤い銅質が火中変化だとしても、鋳ざらいの痕跡や異常な薄さが特異なのです。赤い曳尾や鋳ざらい痕跡のある曳尾はたまに存在します。(大和文庫の駿河の即売品の中にもありますのでお探しください。) このように一見摩耗したようなものにはっきり残るのは、相当強烈な鋳ざらい痕跡でないといけません。したがって、この品は写し(もしくは採算をとるために限界まで鋳ざらって薄くして節約をした?)の可能性が高い特殊なものと考えられます。いずれにしてもちょっと珍しいものだと思いますが、果たしてこのような見てくれの悪いものに高い評価をする私のような変態的好きものがどれだけいるかと、いうところですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月21日 【西郷どんの天保通寶】 収集1月号に博多古泉会幹事の横山氏による「西郷軍による密造銭の謎」という記事が掲載されていてとても興味深い。薩摩広郭には薄く摩耗したタイプのそれはそれは汚い天保通寶がよく見つかります。本座広郭でそのようなタイプのものに出会う確率に比べ、薩摩の薄肉粗造銭ははるかに多いのです。もっとも粗造の薄肉天保は焼け摩耗によるものもありますからすべてが写しとは限らないと思いますが・・・。 さて、記事を読むと制作日記12月12日の天保銭は薩摩軍の天保銭の可能性があると思われます。この銭は異常な製作ではありますが、銭文径の縮小は見られません。また、摩耗もほぼありません。縁の角が立つのです。(異常な製作であることは間違いありません。)薩摩軍の侵攻は明治維新のときもあったわけで、その際にも全国、特に東北などにもばらまかれているわけで、その意味ではどれが西南戦争時のものであると正確に比定することはできないと思います。ただ、この記事は今回の入手品に対して良い夢を与えてくださったと感謝しております。 ※本稿を書いていて重大な見落としと言いますか思い違いがありましたので追記します。(もしかすると横山氏も勘違いされているかもしれません。) 天保通寶の相場ですけど、一般に銅銭一文に対しての相場と思われがちですが、あくまでも鉄一文銭に対する相場なのです。最後の銅一文銭の長崎銭が鋳造(1767年)されてから天保通寶が出現(1835年)するまで70年近くも空いていますし、幕末はおよそ100年後。銅一文銭はすでに古銭ですから。 私たちは天保通寶が銅の一文銭に対して8:1になったことにとらわれ、まるで100文銭が8文銭になってしまったと捉えがちですけど、鉄一文が標準と考えれば128:1ですので必ずしも大暴落ではなく、むしろ銅銭として鉄銭より優遇されているようにも思われます。ただし、少額銅貨の相場を上方操作したため、銅一文や四文に対しての交換レートは慶応元年に比べればたしかに暴落といって良いかもしれません。この操作により、銅銭をつぶして天保銭を鋳造することは交換レートでみる限り採算上難しくなっています。これは天保通寶密造防止のための措置だったといってもよいと思います。 ※鉄一文銭を基準にした交換比率 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※銅一文銭を基準にした交換比率

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今年の古銭購入は終わりのつもりでしたが、また買ってしまっています。病気も末期的ですね。上段は久留米深字の未使用銭。なかなかここまでの状態のものはありません。普通銭の倍くらい払いましたが雑銭ですから値段もさほどではありません。石持桐の極印もくっきりしています。 長径48.8㎜、短径33.0㎜、銭文径41.0㎜、重量20.1g さて、もう一枚はネットオークションに出ていた四ツ寶銭の勁永母銭です。見事な白銅質の母銭で、このような白銅母銭の存在は正直なところ知りませんでした。画像では今一つ色調の再現ができていませんが、白目の色とほぼ同じです。 外径24.1㎜、内径19.1㎜、背内径17.3㎜、重量3.9g 私は母銭コレクターではありませんが、白銅銭コレクターですから思わず手が出てしまいました。このあたりの母銭は寛永母銭コレクターの青七さんあたりが欲しがるものでしょう。競合してたらごめんなさい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大きいことはいいことだ・・・という山本直純のフレーズが分かる方は50歳以上でしょう。立派な天保銭の画像が届いていました。最近絶好調のたじさんの入手品です。長径50.3㎜、重量は25.89gと超立派です。曳尾にはたまに50㎜を超える大型銭が散見されるのですけど、この品は全体に輪幅が広く背狭穿ぶりが目立ちます。25gを超える重量もかなりのものです。参考までですけど、英泉村上英太郎天保通寶研究分類譜において曳尾の掲載が53枚、そのうち50㎜を超えるものは4枚で最大でも50.1㎜台まで、天保銭辞典で曳尾大様としているものの長径は49.7㎜ですからこれは文句なしの大様です。村上譜にならうと「曳尾濶縁」ということになりますので「曳尾濶縁大様」を名乗って良い品ですね。 画像下は母銭コレクターでない私が思わず応札してしまった逸品です。寛永通寶を熱心に集めている方でも四ツ寶銭はそれほど人気がないのですけど、さすがにこの品にはしびれましたね。四ツ寶銭の母銭は通用銭に近い色が多いのですけど、これは見た瞬間に銅質が異なるのが分かります。しかもものすごい濶縁広郭で、直径の24.1㎜も通常母銭よりかなり大きいのです。この母銭は通常の母銭とは明らかに異なるつくりで、ひょっとしたら原母銭や稟議銭といった格付けの品ではないかしら。まだ、手元には届いていないのですけど、今年一番自慢できる品になるかもしれません。 ※喜寶:木田利喜男氏の寛永銭譜にはさすがです、四ツ寶勁永白銅質母銭24.3㎜なる類似品が堂々掲載されていました。上には上がいるものですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月18日 【寛永夢の競演】 古い古銭家の収集箱の中から珍しい寛永通寶がまとめて出品されています。収集品の内容から明治・大正期頃あるいはそれ以前の収集家から引き継がれたものの可能性が高いと思います。その理由は画像掲示はしてありませんが、オリジナルの収集箱の古さに加え、背に一や星のあるものなど(偶然と思われる鋳だまり変化)が含まれており、大英博物館で発見された江戸期の大収集家の朽木公の収集品との類似性が感じられるのです。当初は色めき立ちましたが、すぐに衆目を集めることとなり、今は夢の彼方に去ってしまいました。せめて目の保養をしましょう。 ※671000円でどなたかがお買い上げとなりました。侮れませんね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

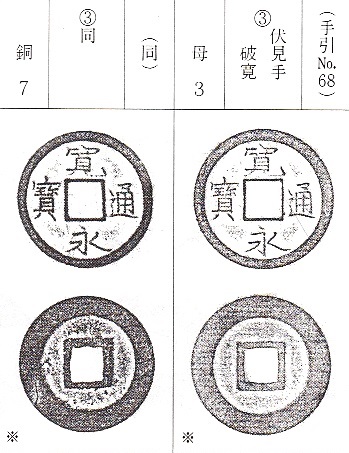

①正徳期御用銭 背の形成がすばらしい。俗称日光御用銭。 ②二草点大様 古寛永。巨大です。 ③太細大様 古寛永。覆輪の痕跡がはっきりあります。超巨大なタイプ。 ④不旧手折二様(母銭) 面背とも砥石仕上げがあり、背郭も立派。母銭ですね。 ⑤小字写または未仕上げ銭 外輪が歪み穿内鋳放し。密鋳銭か未仕上げ銭。 ⑥二十一波写鉄銭 明和期の短尾寛を写したもの。 ⑦明和期正字母銭 六年銭の白銅母。 ⑧明和期正字母銭 上図よりわずかに大ぶり。 ⑨栗林広穿 盛岡藩の鉄銭の母。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

離用通の面背刔輪はなかなかの珍銭です。あまりに少ないため存在すら忘れている方も多いのではないかしら。なかでも明和期の面背刔輪についてはその発見は近年だったようで、新寛永の鑑識と手引きや青寶樓著の寛永通寶銭譜には未掲載。昭和59年に竹田四郎氏によって刊行されている新寛永拓影集には「明和期にはこの手のものはない」と断言されてしまっています。それから5年後の平成元年刊行の新寛永拓影全集には「(明和期離用通面刔輪背削波は)六年銭中で最も珍品」と大絶賛されていますから、その頃に発見されたものと思われます。しかし、最高の珍品の地位は、明和期大字の通用銭が発見されて奪われることになりますから、脚光を浴びた時期はあまり長く続かなかったようです。 ところで記事を書いていて???となってしまったことがありました。私は離用通面刔輪背削波で覚えていたのですけど、泉譜によってその表記がまちまちなのです。 右の表をご覧ください、なんてバラバラなんでしょう。新寛永通宝カタログでは、表示上の名称は面背刔輪にしていますが、注意書きで「本当は面刔輪背削波が正しい」としています。これは旧譜をリスペクトしたものだと思われます。また、拓影全集の説明文は「文政期は刔輪だが明和期は背刔輪ではない」としています。これは当初発見された通用銭の状態がいまひとつ芳しくなかったせいかもしれません。その点は穴銭入門新寛永の部も同様なのですけど、「明和期俯永面背刔輪」と比較して刔輪ではなく削波であるとしていますので、読者の受け取る印象は若干異なるかもしれません。

私の推定ながら、この原因は明和期銭の新銭種の発見の経緯と関係があると思うのです。 もともと離用通の面背刔輪は文政期のみがその存在が知られていました。その段階では名称は「削波」ではなく「刔輪」だったと思われます。そこへ大島延泉氏が明和期俯永面背刔輪の存在を発表します。この銭ははっきり輪の内側が刔輪されておりますので、刔輪という名称は相応しいわけなのですが、それと比較して文政期の刔輪はとても弱々しい。それに、もともと明和期の俯永には背の波が輪に接する付近だけが陰起するものの存在が知られており、それは「俯永背削波」と呼ばれていました。その説明として新寛永鑑識と手引きでは「(俯永に)背のみ刔輪されているものは多少存在する。」と書かれていますから、刔輪と削波がここらあたりからぐちゃぐちゃになっていることが分かります。 そして明和期俯永刔輪との比較の結果、文政期のそれは刔輪から削波に格下げされたものと推定されます。刔輪は「輪の内側に沿って大きく削ったもの」であり、背に波模様があっての部分微刔輪は輪側の鋳ざらいの範囲であり刔輪と呼ぶにはふさわしくないという考えの潮流があり、これは天保通寶の不知銭の刔輪の定義に倣ったものではないでしょうか。また、「背刔輪」という用語に代わり「削輪」という言葉も生み出されます。これは背に波のある銭の背の成形に関しての専門用語で、ここで離用通面背刔輪は離用通面刔輪背削波に流れが移ったと思われるのです。しかしながら文政期における名称は面背刔輪としてしぶとく生き残り、泉譜の説明も混乱を極めることになったと思われます。 では、この問題にどう決着をするか・・・私的見解では、「明和期と文政期の製作においてはなんら差がない」ということは現物を見る限り明らかで、二つの「名称は統一すべき」ということだけは言えます。 刔輪の語を使用するか削波の語を使用するかという問題に関してですけど、これは好みの問題もあるのですが・・・文政期のあの程度の輪成形で面側を刔輪とするのなら、背も刔輪で良いのかなと感じます。と、いうのも、比較的良く見られる「俯永背削波は背輪の刔削がほぼ見られないため、例えわずかであっても刔輪のある離用通を同じ名称で扱うのは良くない」と考えるからです。(そのために削輪という語が生まれたとも思えるのですが・・・。)と、いうわけで私の見解としては明和期も文政期も離用通面背刔輪で良いと思います。以上、私論に過ぎませんが名称変遷過程がたぶんこうだったんじゃないかな・・・の推定を含めてのお話です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

侍古銭会のタジさんが相変わらず絶好調です。本日、離用通を300円で拾ったとメールがありまして、何気なく見るとまあ「面背刔輪」じゃないですか。(ちなみに私はこれを面刔輪背削波で覚えていました。)製作から見て文政期だと判断しましたが、明和期だったらさらに大騒ぎです。状態は今一つながらこれはすごい掘り出しです。  ところで新寛永の當四銭はいまひとつ人気がないようなのですけど、実は珍品のオンパレードであり、掘り出しの最後の聖地なんじゃないかなと私は思います。密鋳銭は多いし、大字や短尾寛方冠寶のように近年になって新たに通用銭が発見されたものもあるからです。左の表は穴銭入門に従って格付けをしてみたのですが、高額品でさえこれだけあります。格付けは私が勝手につけたもの。HP内の格付けと異なり、大珍:70万~ 珍:50万~ 稀:30万~ 尠:15万~ 1:10万~ 2;5万~ 3:3万~ ぐらいで見ています。もっともこのクラスの珍品は売り手の言い値VS買い手の購買意欲で決まるようなもので、売買がなかなか成立しない希少品ぞろいです。どうです、探す価値はあるでしょう?明和期の大字はオークションで数百万の価格がついたぐらいですよ。 ところで新寛永の當四銭はいまひとつ人気がないようなのですけど、実は珍品のオンパレードであり、掘り出しの最後の聖地なんじゃないかなと私は思います。密鋳銭は多いし、大字や短尾寛方冠寶のように近年になって新たに通用銭が発見されたものもあるからです。左の表は穴銭入門に従って格付けをしてみたのですが、高額品でさえこれだけあります。格付けは私が勝手につけたもの。HP内の格付けと異なり、大珍:70万~ 珍:50万~ 稀:30万~ 尠:15万~ 1:10万~ 2;5万~ 3:3万~ ぐらいで見ています。もっともこのクラスの珍品は売り手の言い値VS買い手の購買意欲で決まるようなもので、売買がなかなか成立しない希少品ぞろいです。どうです、探す価値はあるでしょう?明和期の大字はオークションで数百万の価格がついたぐらいですよ。※明和期短尾寛方冠寶の通用銭はまだ発見されるかもしれないというほのかな期待と、見分けの難しさから評価はかなり抑えめにしています。ネーミング的には明和期短尾寛進点永(方冠寶)にした方が分かりやすいかも。実際には現存一品なので珍クラス以上は必至です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

期待していなかったのですが思ったよりまともだったので掲載します。薩摩広郭写の名称で出品されていたもので、刔輪痕異肌軽量銭となっていました。たしかに寶の付近の輪Kさん際がぐりぐりと深くえぐられており、地肌はでこぼこした感じです。再計測したところ、長径48.2㎜、短径31.8㎜、銭文径41.5㎜、重量15.0gでした。肉厚は1.5~1.7㎜ほどしかなく、片側だけ極印は深く打たれているものの形状が確認できません。穿内は未仕上げとありましたが、薩摩の仕上げはもともと軽いものがほとんどで、鋳バリを除く程度のものが多いので定かではありません。計測結果から見る限り、薩摩の末鋳と見るべきだと思いますが、この異常な制作をどう見るかなんですね。いずれにしても変わった品です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月11日 【オークションネットの言い訳】 恐らく今年の最後の収集品が届きました。オークションネットの落札品です。 正直なところ、何に応札したのかも覚えていませんでしたから、まあ、参加することに意義があるのがオークションなのです。どうしてこの品物に応札したのか、この応札価格でこんなに落ちると思っていなかったからということもありますが、言い訳を少々・・・ No.249 古寛永 長門手本銭俯永様 26.4×26.2㎜ 4.0g 輪側未仕上

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No.359 新寛永 加護山細字嵌郭母銭 23.1㎜ 2.8g 背鋳だまりあり

No.372 新寛永 日光長字 23.1×23.2㎜ 2.0g 内郭微ほつれあり 微ひびあり

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月10日 【帆通の崇寧】 12月10日 【帆通の崇寧】タジさんが掘り出した北宋銭です。崇寧通寶は北宋8代皇帝の徽宗の時代につくられたお金で、真書・篆書の対になっていないため符合泉志には掲載されていません。徽宗といえば桃鳩図の絵(国宝)で有名な文人。崇寧通寶の書体はその徽宗自身の書であるとされています。この崇寧通寶は大型銭が多く、一文錢(小平銭)はあまり見かけません。 つまり、崇寧通寶の小平銭そのものが希少なのです。そんな崇寧通寶の中で私でも知っている有名な源氏名銭がひとつあります。それが帆通。これは穴の細道に記載されており、一生懸命覚えた源氏名銭の一枚です。特徴は濶縁縮字で通の辵の底が縁の中に没していて、あたかも湖水に遠く浮かぶ帆掛け船のようだという優雅な名前。穴の細道にはピンボケで縁が欠けたような画像が申し訳なさうに掲載されていますが、その評価は何と珍です。(古泉大全には5位)ただ、最近の研究ではこの銭は安南手類銭と分類されているようで穴銭入門手類銭考・中巻・濶縁手92番「十二」崇寧通寶正字となっているようです。昔の評価に比べて少し入手しやすくなったとはいえ、珍銭の部類には変わりないと思います。タジさん、この古銭を古寛永の白銅銭と交換したそうですけど、無欲?だからこそこんな出会いがあり、これがまた、仙台長足寶の選り出しにつながった・・・神ってますね・・・と考えたいですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

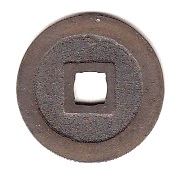

今、侍古銭会のタジさんが絶好調です。天保銭の不知品の見分けのコツを会得して、B級不知銭を次々に拾っているうちに泉運が徐々にUP。先日、宏足寶を入手したと思ったら今度は仙台長足寶小様(画像上)を雑銭から拾ったという連絡が。その間にも琉球大世を掘り出したり、北宋の珍銭に出会ったり・・・今、乗りに乗っている感じがします。 ただ、仙台長足寶は画像で見る限りは青錆に覆われてちょっと残念な感じです。皇朝銭なら青錆美品・・・なんていうものがありますが、最近の傾向は青錆はあまり好かれていない感じです。まして天保通寶の青錆は致命的ともいえる問題です。そこで、雑銭掲示板に掲示されているクリーニング法(四国のKさん直伝)を試してみたら、なんということでしょう・・・鋳肌や鋳ざらいの痕跡までばっちり観察できるようになりました。並品が美品クラスまでに大変身。少なくとも価値は倍増です。私も試してみようかな。(あくまでも自己責任ですよ。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

コインコレクターのホームページを主催しているYさんからお便りが・・・。「島屋文 小頭通を入手しました。島屋無背母銭、島屋文本体も同時に見ましたが、全部購入することはできず一枚だけです。憧れの一枚が手にできてラッキーです。」 超きれいです。ここまでの美銭はなかなか手に入りませんよ。彫の深さが素晴らしいですね。なお、コインコレクターのホームページはヤフージオシティズのサービス終了により、引越を行う予定だそうです。同時に少しずつリニューアルすることも企画しているようです。 それにしても島屋文きれいです。夢に出てきそうですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月27日 【お気に入りギャラリー:天保通寶】 今年も残すところあと少し。今年はあまり買ってないなあ・・・と思いきや、年間で50品ほど購入しています。高額品は少ないのですが1万円以下も少ない。どうりで預金が増えないはずです。今年は目玉になるような印象の深い品はあまりありませんが、琉球の小字桐極印や、秋田小様など、すでに所有している品の重ね買いが目立ちました。秋田小様だけで3枚も買ってしまってます。購入品の9割が天保通寶、さらにその9割が不知銭という状況です。偏ってますね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今年も残すところあとわずかになりましたが、あまり大したものは入手できていません。いつもは今年の10大ニュースのような記事を書くところなんですけど、本年はあまり気乗りがしません。だって、最大のニュース候補がインプラント購入とかウィルス感染騒動とか、古銭以外でえらい目に遭ったことになりそうですから。 そんな私に素敵な投稿画像のプレゼント。 画像上段の天保は侍古銭会のタジさんから。なんでも八厘会に出席する直前にGETしたんだとか。「宏足寶ですよね?」とのこと。この直線的な足の広がりは宏足寶で良いと思います。宏足寶には細縁大様で文字が大きく足が広く開くタイプがあり、私は以前はそちらを本家の宏足寶としていました・・・が、現在ではこの文字が大きくないタイプも宏足寶とするようになりました。(夏の古銭会参照)不知銭は何度も写しますので・・・。タジさんの入手品は寶前足がわずかに離輪気味になり、鋳走りで曲折して輪に接します。私は曲足寶と名付けてHPに類品を掲載していますが、むしろその下に掲示している覆輪強刔輪宏足寶縮字と特徴がほぼ合致していると言えます。(2016年2月16日制作日記掲載)刔輪の加刀痕が鮮烈で、百の横引きの先端が短く、後端の爪が下方に強く曲がります。短一百、異百とすべきかもしれませんね。画像で見ると砂目がとても特徴的です。さらに背の花押の付近に鋳割れがありますね・・・可愛いです。この天保銭を福沢さん1枚で入手したとは・・・なんたる強運、それとも人たらし? 画像下は関西のSさんから。外径25.48㎜、内径19.96㎜、重量4.06g。大きさも十分ですし、面の細字、背の仙のくっきり感、郭の雰囲気などから・・・母銭でしょうね。背仙には大型の通用銭を加工した贋作が存在するのですけど、これにはそんな雰囲気は感じられません。ただ、私は母銭の鑑定力がありませんので、最終判断は皆さんにお任せしますけど・・・いいんじゃないですかね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本日はうれしいことに東京出張です。それもお昼過ぎには終わります。さらに会合の場所は赤坂~永田町近辺となれば、お昼ご飯は新橋方面に行くというのが最近の私の定番です。とはいえウィンダムさんを訪問するのは前回と10日ぐらいしか間が空いていないのであまり期待できないのですが、私にとっては行くことに意義があるのです。行かなかったら絶対後悔するからで、これは一種のおまじないのようなもの・・・儀式(病気)です。と、いうわけで訪問記念として天保銭を1枚購入。この真っ赤な天保、わかりますか? 秋田小様の大きい奴だよ・・・と言えば何人か騙されるでしょうか?なかなか良い色なんですけど、久留米の正字濶縁なんです。側面はやはり石持桐極印です。私はこのような濶縁天保銭は大好きなんですね。だって、覆輪で堂々としているし、材質も違うんですよ。しかも、ものすごく良い色で、本当に秋田銭みたいじゃないですか。こんなに格好が良いのに価格は秋田小様の10分の1以下です。これは買いですよね。と、これで満足して帰ろうとしたら、ふらっと現れたお客様・・・仮にAさんとしておきますけど、自慢げにカバンから取り出したのは2枚の天保銭。

大きいだけでなく、側面仕上げがない鋳放しで、覆輪痕跡もしっかりあります。Aさんは会津濶縁とおっしゃるものの、店長の荒畑さんと私は違うんじゃないかと意見が合いません。通寶の書体はどうみても短貝寶なんです。ただ、天の足の雰囲気はちょっと違うかな?それでも保の点は湾曲しますし、背の當の冠の形状も短貝寶に見えます。しかもものすごく広郭。輪の左横には瑕が・・・。会津短貝寶でこんな広郭見たことないな・・・で、新種じゃないの?なんて最後は曖昧な意見をしてしまいました。Aさんは店頭でそれらを出すのでひょっとしたら売るのかな・・・そうしたら絶対に買い!なんですけど残念ながら売る気はなかったようで。会津濶縁の最大様は平成24年の4月にヤフオクに出品されています。(奇品館No.101)その落札価格はなんと14万円以上。こいつはすごかったです。しかし、Aさんの品はそれに匹敵いや、それ以上の品です。画像をお見せできないのが残念です。 さて、自宅に帰ってから、もう一度その品のことを検討してみましたが・・・結論から言うとやはりあの品は短貝寶の系統だと思います。しかも、過去に同様の品を1度だけ見ています。私のHPでは短貝寶(超厚肉)の名称で掲載しているもので(天保仙人様の所有品)、それと特徴がほぼ合致します。これは短貝寶と濶縁離足寶とのあいの子で、輪の向かって左側内側に瑕があり、これを改造して濶縁離足寶の母銭にしたのではと仙人様(青寶樓師も)。Aさん、確認してください。もしかしたら新発見ですよ、これ。 ※しいて言えば会津濶縁離足寶 強覆輪覆輪存痕鋳放 でもやはりベースは短貝寶の書体です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

穴銭の銀ものには手を出すなという禁を破ってしまいました。ネットに出ていた仙台大永の銀銭に応札しているうちに降りられなくなり、落としてしまいました。銭の私鋳については寛永通寶の鋳造が始まってから厳しくなり、1608年には永楽通寶などの国内通用が禁止されています。貿易のための銭は叶手元祐などの鋳造が行われていたようですけど、1643年には私鋳は死罪と定められたそうですから、流通用の寛永銭の私鋳は極めて難しかったと思われます。 したがって寛永銀銭の正規貨幣(座銭)は存在しないものと考えた方が良く、あっても個人的な記念銭と考えるべきだと思います。古寛永の仙台雉狩銀銭は雉狩の恩賞用に作られたとされていますが、恩賞用にわざわざ銀でつくった貨幣を渡すことそのものに疑義があると考える方もいらっしゃいます。一方で江戸時代には様々な個人の祝いの風習もありますので現時点ですべてを否定できないのです。(注1)  さて、品物が到着してから恐る恐る封を開いてみました。かなり全体が磨輪・摩耗していて砂目もはっきりしません。やすり目もなく雰囲気的にはあまりよろしくない。ルーペ拡大・・・銀なのかメッキなのかわからない。そこで最大解像度でスキャナー拡大して子細に調べてみました。結果は・・・少なくとも銀メッキではなさそうだということ。歴代の持ち主たちはやはり入手の度に心を痛めたようでひっかき傷や試金した跡を複数残していました。メッキでないことは間違いないようですけど、材質についてまでは分かりません。ただ、江戸初期の頃に精錬された古い銀ではない気がします。(理由は秘密。)一方で見ての通りかなりの偏輪で、これはある程度まとめた枚数を銭串に挿して一気に仕上げたことを意味しますので、現代的な贋作の写し制法でもなさそうです。それでも、この銭は玩賞品の域を超えないと思います。すなわち、良くて江戸中期以降の誕生記念銭の類であることがせいぜい(それも30%ぐらいの確率)だと思うのですけど・・・皆様どう思われますか。それにしてもこの品の入手・・・天保仙人様に叱られそうです。 注1)利光三津夫著、古貨幣世話第15話によると「鳴海平蔵由緒記」に、鳴海の4代前の祖先の兵庫賢信が、寛永18年の徳川家綱誕生に際して父銭(金錢)28文、母銭(銀銭)36文、家頭銭(金銭)5000文と(銀銭)15000文を鋳造したとあります。父銭、母銭は儀式のための銭らしく、家頭銭は誕生記念銭と見られ、どのような銭であったかは不明ながら、永楽通寶は1608年に幕府自らが通用禁止にしているので私的に疑問で、時代背景的に寛永通寶が一番怪しいと思います。家頭銭=数銭の音から元和手の番銭が最も可能性が高いと思われます。(家綱元服の時にも金銀銭を鋳造したと記録にあるようです。なお、兵庫賢信の一族は室町幕府において銭奉行であった家系です。)このような個人記念銭は江戸期ではかなり盛んに作られたましたが金銀で鋳造するのはかなりのお金持ちに限られると思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

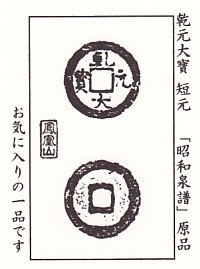

| 11月19日 【収集12月号より】 出版業界は早いもので11月なのに収集は12月号が届きます。紙面上はすっかり年末気分なのです。誌上には今年の集大成ともいうべき記事が掲載されています。 表紙にも画像掲載された「天保通寶南部大字彫母銭の出現」は、否が応でも目に飛び込んできます。これは制作日記6月15日に記事を書いていますが、さすがの私もたまげた一品でした。アンサー画像が届き、詳細画像を8月12日の制作日記に掲載しています。よほど入手がうれしかったと見えて、記事の内容ははずんでます。入手者は金幣塔こと山内氏で、非常に熱心な収集家でありかつ研究者でもあります。記事内容を見ても私の数段上を行く研究家であり、さらに何百倍も上を行く大コレクターでもあります。昨年、私は南部大字の最大様を入手して大喜びしていましたが、いやあ、すっかりかすんでしまいましたね。収集の画像はちょっと赤みが強すぎて暗い色調ですけど、原品はもう少し明るい色のようです。私はちょうどその頃インプラントの高額支払いに苦しんでおりました。しかし、この天保銭は私のインプラントより高いのです。見つけたのはかなり早かったし、一応20万円近くまで応札したので、私的には満足です。金幣塔様、改めておめでとうございます。 鳳凰山こと神野氏は愛銭紹介として3品をグラビアに掲載されています。それも一番上に叶手元祐の背上佐を掲載しています。これは超マニアックな鐚銭で、これを最上部に持ってくるところなんぞ、鳳凰山さん・・・憎いね~。 泉譜にはたいてい古拓(珍)と載っているぐらいで、もちろん私も見たことはありません。そんなに価値があるのかと改めて思った次第ですけど、この豊後元祐については「図説豊後元祐の研究」について触れないわけにはいかないと思います。編集者は坂井博文氏で当時は祐泉と名乗られていたようです。豊後元祐の研究骨子は橋詰武彦氏の探求によって大方が判明しています。橋詰氏の名前はたしか岡藩天保についての記事でも見たことがあります。要するに豊後元祐は鉱山経営者守田弥之介(1647年没)によって鋳造されていた貿易銭であり、棟梁に真木一左衛門なる者がいたことにより、背にこれらの文字が入れられた元祐通寶が作られました。守田はキリシタンであったため、また、貿易に有利になるよう聖杯と十字架を入れた貨幣を製作したようです。つまり「叶」はキリシタンであることを隠す偽装であったのです。ちなみに元祐には「異文」なる有名珍銭がありますが、その異文はまさに十字架の偽装であり、同じ模様があるキリシタンの墓が発見されたことからこの記号の謎が解けたそうなのです。守田はキリシタンとして1647年に処刑されていますが、豊後元祐が寛永通寶の時代まで続いていたとは驚きです。 さて、その坂井氏の連載記事の文久永寶周遊会の記事なのですけど、10月8日の制作日記に載せたあの文久が話題になっています。坂井氏はあの文久に75000円もの応札をかけたそうで、さすがに驚き。「文久永寶の人気が上がっている」と書かれていますが、たぶんものすごく狭い世界で競り合いが起きているのだと思います。私は文久は1万円でびびりますから。ところで「直永昴文俯頭久小頭永短足寶」と名付けられたその品はなんと私が坂井氏にかつて託した1枚によく似ているんだそうです。なんでも文久永寶周遊会159Pに拓本がある・・・え~!全然気が付かなかった。チコちゃんに叱られそうな気分で、文久を探したのですけどなかなか見つからない。10年ぐらい前までは目が良いのが自慢で、裸眼で0.1~2㎜の違いが分かるなんて豪語していたのですが、最近はまったくだめ。私が収集の軸を天保銭にシフトさせていった裏側には、視力の急激な衰えが背景にあります。とくに文久銭は色が黒いものが多く、メガネをかけてもほとんど見えなくなってきています。(ハヅキルーペ買っちゃおうかな。)もともと私の収集品の多くは寄贈品で、未整理品もあります。最新の研究をしてくれる方に安価でも託した方が良いのでは・・・と思いつつあります。その気がある方はいますか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月16日 【西郷どんのお名前】 「勝てば官軍」という言葉がある。NHKの西郷どんで、薩摩・長州の人気が高まっているものの実は私はどうも好きになれないのです。(西郷どんファンの皆様、ごめんなさい。)西郷は幕府を挑発して戦争を起こすため江戸で火付けや強盗を繰り返した事実がありますから。戊辰戦争時の正論はむしろ幕府側、会津や庄内藩側にあり、西郷どんでは一連の描写が完全に抜け落ちていました。ドラマですからね、主役を悪役にしないように配慮したんでしょうけど。 西郷隆盛・・・名前をかなり変えていたのでスパイ・忍者説もあるようですけど、あながち間違いではない気がします。薩摩の命を受けた秘密工作員ですからね。 なお、江戸時代の武士はたくさんの名前を持つのが普通でした。子供時代は幼名、元服時に諱(いみな)がつけられます。西郷の幼名は小吉、諱は隆永で、通称は吉之介。他に善兵衛、吉兵衛、吉之助があるそうです。善兵衛は偽名かもしれませんね。隆盛は父の諱で間違いで、本当は隆永だったようなのですけど、本人は気にせず、後に隆盛も名乗っているとか。 幼名はおさな名や小字、童名とも言われ、代々引き継ぐもののほか、世継ぎの長男を病魔の目からごまかすため、捨丸や竹千代など変な名前や女性名を付けるケースもあったようです。諱はその読み方どおり、名を呼ぶこと自体がはばかられるという意味があり、諱で呼ぶことができるのは主君や両親ぐらいだったようです。 明治維新は何かと謎が多く面白いので、西郷どんではもっと描いてほしかったですね。 さて、ネットオークションで私は自らの禁をやぶってしまいました。銀の寛永銭に手を出してしまったのです。いわゆる雉狩銀銭で画像は悪くない気もするのですけどメッキかもしれないという怪しい品。 36000円です。ヤフーのポイントが6000ポイント以上あって、しかも期限付きということで焦ってしまいました。吉と出るか凶と出るか・・・到着が怖いです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大和文庫の即売品を眺めていてビビビッときてしまいました。「こいつは美しい!」直前にヤフオクで負けていたこともあり、抑えが効かず即購入。これは古銭収集家として正しい反応です。 それは「阿仁銅山細字狭文様」でした。阿仁銭とこの寛永銭を呼ぶと、収集家の皆さんから「これは加護山錢だ!」とお叱りの言葉が飛んできそうですけど、阿仁とはもともと「赤土」の意味で、埴生、羽生の「はに」は、阿仁から来ていることは地名史ファン(?)ならみんな知っているぐらい有名(?)なのです。(ちなみに埴輪も同じ語源です。)鋳造地なら加護山ですけど、銅山名は阿仁銅山ですし源氏名として残しても良いんじゃないかしら。 細字狭文様・・・私は繊字狭文様としています・・・は加護山銭の類の中ではかなり少ないもので、美銭にはめったに会えません。2016年に私は方泉處原品の繊字狭文様を入手したのですけど、入手後にそれが母銭であることに気が付きました。(2016年3月17日制作日記参照)とはいえ私、手持ちの繊字狭文様はあまり状態が良くなかったので、画像比較が難しかったのです。今回は美銭でしたので画像を比較できます。並べてみると一目瞭然、明らかに内径等の大きさも異なり、方泉處原品の繊字狭文が母銭サイズであることがはっきりしました。これが見たかったのです。 加護山錢には正字様、細字様、中字様、細字狭文様が確認されています。密鋳ですから何が出てきてもおかしくないのですけど、今のところ深字類、退点文類、縮字類、細字小文の写しは発見されていません。島屋無背の写しが見つかれば大騒ぎなんですけどね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月15日 【下町古泉会】 ここのところ入札で負け続けていたので、期待していなかったのですが下町で3枚の天保銭を落札してしまいました。「してしまいました」と書くのが根性が座っていない証拠。入札はいつも「落ちたらいいなあ」と夢想しているときが最も楽しく、支払いが生じるたびに現実に目覚めます。秋田の小様は好きな天保銭なのですけど、重品を持つには少し高級品過ぎます。たいていのコレクターはこの類を1~2枚持つと満足してしまいます。5枚以上持つコレクターはかなりの強者で、かなりの変態だと断言できます。もともと私も変態気味だったのですが、今回で確定診断がついてしまったようです。だいたいこの類は製作はあまり良くなく、文字はつぶれ気味だし、美品であっても端正さのみじんもありません。 今回、下町に4枚の秋田小様が出て、そのうち2枚が私の手元に送られてきました。 右端が秋田小様としては標準銭と言いますか、かなりの佳品です。秋田小様は47㎜以下が標準という話をよく耳にしますが、実際は47㎜前後のものが多く、46㎜台前半のものはかなり少なく自慢ができるのです。(2016年6月21日・4月30日の制作日記参照)発色も良く、製作はこれでもかなり上作です。これがだめと思うなら秋田小様を集める資格はありません。 一方、中央は拓本で見たらムムっと思うサイズ。46.0㎜はものすごく小さい。できればあと0.1㎜小さければと思います。ただ、発色が実に悪い。まるで真鍮写しの広郭手の焼け銭みたい。一瞬贋作を疑いましたが、極印は秋田小様の深い変形桐でした。惜しいなあこれ。銅質も若干違う感じですけど秋田には間違いないようです。どなたか色をきれいにする方法教えてくれませんか? 左端はおまけで落札した長郭手。少々価格奮発しすぎたと反省の品。面は寶下の刔輪がわずかにある程度の長足寶。一方背側は當上の刔輪がはっきりしているタイプ。不正輪で向かって背の右側の輪に溝のようにえぐった痕跡が残ります。通常、このような不正輪は郭幅も歪むものなんですけどうまく修正されています。左右の輪幅の差は0.8㎜(右3.0㎜、左2.2㎜)・・・つまり型はセンターから0.4㎜ほど左側にずれています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月13日 【久留米藩の天保通寶】 久留米藩が天保通寶を密鋳したことはほぼ確実視されています。このことは昭和41年に郷土史家の鶴久二郎氏が「維新軍用金は久留米藩の献金」として発表されています。さらに一分銀の贋造まで手掛けていたそうですから、念がいったものです。(筑後の貨幣と小話集:筑後古銭研究会より)久留米藩は朝廷に献金する見返りに、鋳銭の許可を朝廷に願い出るという曲説的(屁理屈的)な手法により、鋳銭を始めたようです。これは事前に長州・福岡藩との内諾のもと、各藩が一万両の献金を朝廷に対して行うことも含まれているそうです。その記録は「当百銭鋳銭之制法」に具体的な記録として残されているそうなのですが、その内容は知ることはできませんでした。ただ、その記録には當百銭の一枚の目方は「一枚ニ付キ目方六分当リニテ、六歩減リ引正味」(筑後の貨幣と小話集の原文のまま)と記されているそうです。

上記の論について改めて調べてみると良く分からない点があります。久留米藩内では尊王攘夷派と佐幕派が争ったようですけど、大勢としては幕末まで佐幕派優位であったようです。文久年間においては佐幕派が実権を握っていて、新政府側についたのは明治期の戊辰戦争から・・・。となると天保通寶献金は藩内の尊王攘夷派の画策ということになりますけど・・・謎です。 なお、明治2年には天保銭の交換レートは8厘になっていたようなので、この時期に銅一文を原料にして天保銭を新たに作る意味はありません。交換レートについては2014年3月26日の制作日記をご覧ください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

東京への出張の際、最近は良く新橋に寄ります。今や東京の古銭店でさえほぼ絶滅状態なので、東京駅近くで立ち寄れる店貴重。本日の打ち合わせ場所は国会議事堂近くなので都合も良い。1時間近く余裕をもって仕事場を出ましたが、タッチの差でバスに出ていかれてしまいました。次のバスまで30分。やむなくタクシーで駅まで移動。もちろん自腹です。(これも古銭のためです。)無事快速に乗車し一路新橋へ・・・しかし、乗り換え予定駅手前で居眠りして東京まで行ってしまいました。(やばい!) ・・・と、いうわけで店頭にあったものをかっさらうように購入。滞在時間10分でした。しかし、広大な東京駅での乗り換えに手間取ったため、残り時間がギリギリになりそう。こうなったら最後の手段、またタクシーです。時は金なりとはよく言ったものです。 上段はよくある細郭手連玉寶。やや赤みが強い色調ですけど特に変わったところはありません。ただし極印が確認できません。 下段は細縁気味の長郭の写し。浅地の粗造銭です。わずかに刔輪があり寶足が長いのですけど、みすぼらしい。ただし、変態収集家はこのようなものも愛せちゃうから困ります。極印は銭の厚み一杯にまで広がっている大桐極印です。購入価格はまあ普通なんですけど交通費を考えると少しだけ痛い買い物でした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

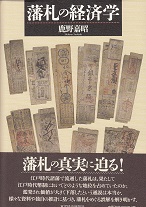

11月10日 【藩札の経済学】 11月10日 【藩札の経済学】藩札はまったく収集の対象外なのですけど、幕末の貨幣制度には興味があって色々調べていたことがありました。なにせ江戸の貨幣制度は世界にほとんど類をみない四進法が基本。関西方面で主流の銀は秤量制であり、庶民の銭は十進法。これで混乱しない方がおかしいのです。各相場がばらばらですから交換役の両替商が発達。和算も進歩しました。庶民派の銭も金の四進法にあわせるため九六勘定という不思議な慣習が生まれた・・・と私は考えています。 相場には金相場、銀相場、銭相場があり、さらに幕末の銭相場には銅一文と四文、鉄一文と四文、天保銭とに細かく別れ、さらにさらに文銭などの良質なものとそうでない小型の寛永銭にも別建て相場があった・・・なんて、ここまで混乱すると貨幣経済というより物々交換のような経済様相です。これはまさに「通貨錯乱」というべき状況で、ここに米相場と藩札・私札が加わりますから世の中は「千々に乱れた」わけなのです。 藩札はそんな乱れた世に咲いて散ったあだ花的存在だと思っていましたが、実はそんなに悪いことばかりではなかったようなのです。紙のお金ですから、各藩が乱発した借用書がお金として流通したと考えてしまえば、信用価値の低いものとなりますけど、金銀銭の海外流出による決済通貨不足を補う補助紙幣であるとともに、領内の特産物を領外に輸出するためにものすごく役立ったアイテムでもあったわけです。すなわち藩は(交換を容易にするため金銀の流通停止・制限を宣言し)藩札との交換で領内で領内の金銀を回収して貨幣量をコントロールし、特産物売買のための振興資金ならびに(金銀は他国との)決済資金にした・・・(藩札は原則金銀との交換ですから)領内の通貨量が極端に増えるわけではないので、乱発しない限り大きな領内インフレも起こさないし、それでいて特産物売買が順調に育てば他藩から金銀の回収が期待できるから自国の通貨準備量は豊かになり経済の循環も良くなる・・・これは理想的な財政再建策です。(さらにその裏側で二分金や一分銀、天保通寶を密鋳していた!)信用は大商人の信用補償を発行権を与えて取りつけていたから大丈夫。さらに藩は商人から上納金をもらっていたので損は絶対にしない。 もちろんすべての藩札がそのような道をたどって発行された訳ではなく、やみくもに乱発した藩はハイパーインフレに陥り、特産物の少ない藩は逆に金銀をはじめとする通貨流出(決済資金不足と信用低下による藩札の価値下落)に悩まされるわけです。これは現代の世界経済にも通用することなのです。 そんなわけでかねてから気になっていた「藩札の経済学」という本を購入してしまいました。一昨年、ネットで見つけたとき、思わずクリックしてしまいそうになったのですけど、藩札の本にまで手を出してしまったら・・・と思い今まで踏みとどまっていました。何せ私は極端に埃に弱いアレルギー体質ですから。藩札はもちろん埃っぽい古文書なんて生理的にまっぴらなのです。今ではロボット掃除機ルンバと空気清浄機が欠かせない(それぞれ2台購入)体質になってしまいましたから。(きれい好きじゃないんですけど。) しかしながら、先ごろメールを頂戴したMさんが藩札の専門ということで、再び悪い虫が動き出してしまいました。著者は鹿野喜昭氏で、日銀出身の方ですから経済の専門家ですね。内容も大学の専門書、学術書であり、当然ながら興味のない方にとってはものすごく読みづらい文章ですから購入される場合には覚悟してください。これを読むと藩札に対するマイナスばかりのイメージが払拭されると思いますよ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月8日 【不知広郭手はなぜ少ないか?】 天保通寶の不知銭にはまって、かなりの月日が経ちます。収集を始めてみるとすぐにわかりますが長郭手はかなり多い。続いて細郭手(中郭手を含む)でその存在比は長郭手14に対し細郭手は6±1程度と以前導き出しました。(2016年2月23日の制作日記) 一方、不知銭らしい広郭手にはめったに出会えません。覆輪刔輪の技法を使ったものに出会ったら絶対入手・・・と言いたいのですけどまず出会えない。異製作や異極印がせいぜいなのです。2015年の2月15日の制作日記にも同じタイトルで記事を書いていますが、それは本座から広郭の母銭が流出した可能性についてふれたもの。つまり、母銭が同じならば見分けは困難なわけで、見わけがつかなければ不知広郭手は存在しないことになってしまうということなのです。ただ、そのときに大事なことを書き忘れていましたので追記します。それは銭籍が確定されている藩鋳銭の存在です。いわゆる藩鋳銭も長郭手、細郭・中郭手、広郭手に分類できるはずです。 実際に通用銭のあるものだけで分類してみると・・・ 会津藩 広郭手(短貝寶ほか) 長郭手(長貝寶) 薩摩藩 広郭手(薩摩広郭) 長郭手(広穿ほか) 秋田藩 広郭手(広長郭ほか)細郭手(秋田細郭) 南部藩 広郭手(大字ほか) 細郭手(小字)※銅山手は末鋳細郭のものも存在する。 仙台藩 広郭手(長足寶ほか) 福岡藩 広郭手(離郭) 土佐藩 広郭手(額輪) 萩藩 広郭手(曳尾ほか) 水戸藩 広郭手(接郭ほか) 久留米藩 広郭手(正字・深字) なんと見事に広郭手に集中しています。確実に長郭がモデルと言えるものは会津藩の長貝寶ぐらい。薩摩の広穿類は長郭とも細郭ともとれる書体です。細郭手にしても明確なのは秋田細郭だけで、南部藩はオリジナル性が強くて何をモデルにしたかわからない書体が多く、郭幅もかなりばらついていますが、とりあえず小字以外は郭幅が広いものが多いので広郭手に分類しました。 以上のように、藩籍が確定しているものは広郭手がほとんど占めているのです。記録上で本座が鋳造した天保通寶は約4億8480万枚、一方、明治政府が回収した天保通寶は約5億8700万枚・・・その差は1億220万枚。存在比率などを考慮してみれば流通している天保通寶のうち17%程度は不知広郭手と言えるのです。しかもこの中には広郭手の中でも最も多い面反郭、背含円郭の類やいわゆる岡藩銭の類は含まれていません。技法的にも覆輪銭は会津濶縁や土佐額輪や久留米正字濶縁、刔輪銭は水戸接郭や仙台長足寶など実にバラエティに富んでいます。 つまり、実質的には不知広郭手は最多なのですけど、それらの銭籍が確定されているため、結果的に不知広郭手が少なくなったと考えられるのです。幕末に最も交戦した薩摩と会津が長郭手の天保銭を鋳造しているのは、やはり軍資金として早くから戦費調達をする必要性があったからと思われます。また、一応銭籍が確定されている水戸藩と久留米藩(石持桐極印銭)ですけど、実際には謎が多く本当なら不知に戻すべきものなのかもしれません。(水戸短足寶と濶字退寶は南部藩銭の可能性があります。) ※富山のMさんからこんなメールを頂戴しました。 「(前略))過日の加賀藩の密鋳の天保の記述読ませて頂きました、数年ぶりで加賀藩の天保の記述でうれしく思いました。地元でも昔から加越能通寶を隠れ蓑にした天保の鋳造は云われておりましたが、これが加賀天保であるとは確定されていないのが現実で多分将来共に難しいと思っております。しかしながら密造の天保が有ったのは事実の様で鋳造は砺波(南砺市とも)近郊の場所でなかったかと言われており幕府の査察が有ったとの古文書も有るようです。江戸からの査察が有ったという事は、幕府もバカでは有りませんから圧力を与え、そして加賀藩自体も穏便にうやむやにしてしまったのが現実のようです。したがって加越能通寶もうやむやになってしまい、ほとんど絵銭扱いの現状が有るようです。でも天保の密造は確実に行われたようですので、浩泉丸様の刻印の推察などは面白く地元の古銭家等の意見と一致する所です。(以下略)」 ありがたいことに私の妄想的な記事にご共鳴を頂いたようです。Mさんは藩札が専門のようですが、地元愛が感じられますね。富山は古銭会がさかんな地らしく、富山と高岡の2つの古銭会には毎月20人以上が参加されているとのこと。とはいえここまで来たのは地元の愛好家のたゆまぬ研鑽と、隠れ古銭収集家を掘り出した熱意があったからこそだと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月7日 【オークションワールド】 オークションワールドは先日、ネット徘徊をしていて再発見したサイトです。(株)オークションネット、(株)ワールドコインズ・ジャパンに加えて北京華夏古泉芸術品有限公司、華夏評級などの中国資本が協賛企業として名を連ねているようです。注目すべきは貨幣博物館のコーナー。過去にオークションネットで出品された品物と落札価格がそのまま掲載されています。掲載画像は2000枚以上ありそうです。ありがたいことに検索機能が便利で見たい画像をすぐに探すことも可能です。このコーナーは現在の私の所有物である不知長郭手長反足寶の画像が掲載されているので気が付きました。金圓世寶母銭?というすごいものもありました。一見の価値ありです。 おまけ・・・こんなブログ?をも発見しました。最近は新しいSNS発信がずいぶん増えたように思います。刀剣女子がいるなら古銭女子が出てきてもおかしくないのですけど・・・どこかにいませんか、だめですか? 謎の珍品古銭 中国系の古銭を中心にした日記ですね。けっこう古い歴史があるようです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月3日 【琉球王朝の貨幣:その2】 琉球の貨幣の歴史を語る上で、鳩目銭(封印銭)は忘れてはならない・・・かつ、謎の多い存在です。鳩目銭はその名の通り鳩の目のような形状の小型の無紋銭のこと。ネットで調べると、鳩目銭そのものは戦国時代末期から散米の代りに用いた薄手の銭とありますからけっこう昔から日本に存在していたようです。琉球における鳩目銭の始まりは1656年に伊地知(当間)重陳という薩摩の帰化人が、王府の許しを受けて、薩摩で使われずに倉に眠っていた加治木銭を無料で譲り受けてて、美里間切の池原で鋳造したのが最初・・・とされています。この記事は各所で見ることができるのですけど・・・しかし、中山通寶は鳩目銭に近いサイズであり、17世紀以前に鳩目銭が沖縄で主に流通していた可能性は十分考えられます。コインの散歩道のしらかわ氏のHP情報によると”1561年、この地を訪れた明の冊封使郭汝霖は、「貨幣は薄くて小さく、文字はなく、10枚で1文に換える」と報告しています。” とありますので琉球における鳩目銭の歴史はもう少し古いと思われます。この事実を補完する情報としては・・・薩摩が琉球を実効支配するのが1609年・・・琉球は日本に実効支配されていることを隠しながら明とも朝貢外交関係を続け、そのため20年に一度くらいの頻度で、明の冊封使が琉球に来る時だけ大和の寛永通宝が流通している事実を隠すために市中の銭を回収して鳩目銭を流通させた・・・と、ネット上の情報で見ることができますが、そうなると1656年に鳩目銭の鋳造が始まるのでは間に合いません。ましてや明は1644年に滅亡しています。つまり、琉球における鳩目銭の登場はもっともっとさかのぼらなければおかしいことが分かります。 また、琉球における鳩目銭の相場は50枚で寛永銭1枚という記述をよく見ます。 私はこの話にも違和感を覚えます。鳩目銭の重さが1枚1gだとしても50枚だと50g・・・寛永銭1枚は3.5gぐらい、いくらなんでも交換レートが悪すぎます。鳩目銭のような小さな銭を作るのは大きな銭を作るより技術が必要で、鋳造効率も悪いのです。いくら粗悪でも、材料の銅が払い下げ品であったとしても、鋳造には燃料の木炭も必要ですし、人件費もかかります。まして江戸時代は地金相場がかなり影響する時代です。ここで気になるのが琉球における埋葬銭であるウチカビの風習。ウチカビは藁を素材にした紙の模造貨幣?で、紙の表面に50枚の鳩目銭の模様が打たれています。これを葬儀の時に焼いてあの世の死者に持たせるのだそうです。紙に鳩目銭模様が50枚打たれているので「打ち紙→ウチカビ」なんだそうです。交換レートの伝承は案外こんなところから来ているような気がします。 参考サイト:沖縄大辞典 沖縄歴史観光 批評.COM 琉球王朝の貨幣(コインの散歩道) ※1816年に来琉した英軍人ベィジル・ホールの記録では「琉球には貨幣はない」となっている。王府は英国にも日本との関係を知らせたくなかっただろうから、このときも銭貨の回収と交換を考えたのだろうが、なにしろ突然の来航である。回収交換作業はとてもまにあわない。そこで、大慌てで「銭貨を使うな」という指令を出したのではないだろうか。(批評.COMより) 面白い記述を発見しました。真実は分かりませんが、逆説的に考えると隠せるぐらいの貨幣流通社会であったということじゃないかしら。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

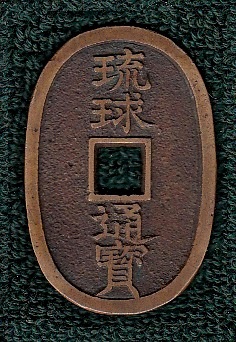

| 11月3日 【琉球王朝の貨幣】 ネットで沖縄貨幣の調べ物をしていたらこんなサイトにぶちあたりました。 沖縄の風景 古代琉球貨幣の中山通寶が沖縄では古美術なるみ堂にまとめてあるというお話は初耳でした。私はてっきり三宝堂さんかと思っていました。そういえば方泉處2号に「幻の中山通寶を追いかけて」という記事を寄稿した翁長良明氏の名刺の画像に「なるみ弁当」の文字がありましたね。 沖縄の風景には、「これらの貨幣は、琉球王国が国の威信をかけて造ったなんてものではなく、永楽通宝の不足を補うために、チャッチャと造ったもの。」とありましたが、私にはそうは思えません。 沖縄に銅鉱山はたぶんありませんので、鋳銭事業を新たに起こすのは大変ですし、採算的にも難しい。だいたい幕末期の琉球通寶は鹿児島で作られています。翁長氏の記事を読むと世高や大世も沖縄での発掘事例はほとんどないようで、翁長氏は貿易銭でなかったかと推定しています。ただ、いくら貿易銭であったにしても琉球にほとんど存在しないのは不思議な気がします。王朝発足時に王朝銘入りの銭を作るのは中国の習わし・・・だから記念銭だとも考えられるのですけど、そうならなおさら沖縄にないのはおかしいですね。 古代琉球のお金と言えば「封印銭」が有名です。この封印銭は鳩目銭と呼ばれる貧相な無紋銭を数百枚束ねたもので、普段はばらさず束の状態で使用したそうですけど、流通や決済には非常に不向きですね。これは貨幣的なものというより、価値ある宝(財産としての象徴)としての意味合いが強い品としか考えづらいのです。そもそも、古代琉球においては貨幣はあまり必要とされなかったのではないか、豊かな海と太陽の国なので、少なくとも食べ物は豊富にある国なのですから。仮に銭を作るとしても琉球ではなく、本土でつくって物々交換で輸入した方が経済的。そしてそれは他国との決済で使ってしまうから結局沖縄には残らなかったのではないでしょうか?(名目的な決済通貨?) 琉球の銭については「しらかわただひこ氏」の「コインの散歩道:琉球王朝の貨幣」に詳しく記述されていますが、そのなかの以下の注目すべき記述がありました。「1441年、島津忠国が将軍足利義教より琉球国を与えられ、このとき、大隅加治木にて琉球との貿易用の銭の製造を開始したとの説があります。」 「・・・貨幣経済はそれほど浸透していたとは思えません。 1816年にこの地に来たイギリスの軍人ベィジル・ホールは、「琉球には貨幣はない」と書いているほどです。」 あてずっぽうでしたけど当たってたみたいですね。なお、琉球王朝の貨幣は尚泰久(大世王:1454-61:大世通寶、尚徳(世高王:1461-69:世高通寶)、尚圓(尚園王:1472-76:金圓世寶)と鋳造されたとされます。(このうち金圓世寶は他の2つの銭と大きさも製作も異なり、安南風なので琉球銭ではないという説もあるようです。) 14世紀、古代琉球時代、山北、中山、山南の3つの国が互いに抗争し、「三山時代」と呼ばれていたことから、中山通寶は最も古い時代の銭ではないかという説もあるそうですすが、翁長氏は尚圓の金圓世寶の後、尚真(1477-1527)の時代の作ではないかと推定されていました。中山通寶は古代琉球の中で唯一文献上に存在の記録が記されているそうで、1713年の「琉球国由来記」にその名前があるそうなのですが、いつの時代に作られたかは書いてないのです。翁長氏の推論は東亜銭志に「或人云フ、王真ノトキノモノナラン」という記述があること、琉球王の中で真の文字が付くのは尚真しかいないことから尚真時代に作られたのではないかと考えたそうです。中山通寶が鳩目銭とほぼ同じような大きさで、その鳩目銭が作られ始めたのが16世紀ごろからということは翁長氏の説を裏付ける重要要素だと思います。 中山通寶は近年まで名前のみ存在が知られていたものの、実物は誰も見たことのない幻の貨幣でした。無理だと言われ続けながら翁長氏はその幻の中山通寶を懸命に探し回ったそうです。そして沖縄に存在する鳩目銭の中に文字があるものがないかという考えにたどり着き、県内骨董収集家に片っ端から聞いて回った結果、20年間かけて感動の発見(それも一気に5枚発見。)となったそうなのです。これはシュリーマンがトロイの遺跡を発見した逸話に匹敵するものすごいお話だと思いますがいかがでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11月2日 【濶縁白銅の異圓金圓世寶】 11月2日 【濶縁白銅の異圓金圓世寶】中国のRさんからの投稿です。友人所有の金圓世寶だそうですけど、母銭みたいな風だとのこと。しかも圓の文字がまるで島銭のようですし、白銅質で濶縁。直径が27.3㎜だそうですから當四文錢の大きさです。ところで金圓世寶とは何と読むのが正しいのか、実は私も良くわかっておりません。古銭書などにはほとんど読みの表記がなく、それでも調べると「かなまるせいほう」とあったり「きんえんよほう」とあったりもします。私はなんとなく「きんえんせほう」と音読していましたが、内間金丸が尚圓王になったので、「かなまるせほう」が正しいような気もします。 さて、この品・・・本物だったら世紀の大発見ですけど、過去に類品を見たことがありません。金圓世寶の分類などはあまり文献がないのですけど、一番詳しいのが方泉處2号で、5種が掲載されています。1.正様 2.正様濶縁 3.圭金 4.圭金濶縁 5.大寶 2は覆輪による大様、3と4の圭金は有名な源氏名銭、大寶は見ることも稀な品。しかし今回の品はいずれの品とも符合しません。つくりは古そうでおもしろいのですけど、絵銭、作銭と見るべきだと思います。皆様の考えはいかがでしょう?魅力はものすごくありますけどね・・・。(たぶん私は飛びついちゃいます。) ※金圓世寶の正しい読み方をお教えください。雑銭掲示板書き込み歓迎です。ちなみに中山通寶は「ちゅうざんつうほう」にほぼ間違いないと思います。世高通寶(せこうつうほう)は読み方は一つのようです。大世通寶(たいせつうほう)は(たいせいつうほう)としてあるものもあります。大世は尚泰久を「大世主(おおよのぬし)」呼んだ(自ら名乗った?)ことからきていると言われています。そうなると(おおよのつうほう)もありえるかしら? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10月28日 【細郭手連玉寶異極印】 10月28日 【細郭手連玉寶異極印】関西のSさんからの分譲品です。最近、私も応札していたオークションの出品物の中の1枚。病気見舞いなのか縁あって私にお嫁入しました。細郭手の覆輪刔輪連玉尓もしくは連玉寶とすべきもので、かつては容弱肥字と名付けられていたと思います。その昔に平尾賛平氏の旧所蔵品なるものを入手したおりに、朱書きで容弱肥字と書かれていた1枚を手にしました。文字はおそらく三上香哉氏あたりが記したものじゃないかな・・・と勝手に推測していました。 このタイプの細郭手は比較的入手が容易な方なのですけど、微妙な差・・・とくに極印が非常に多彩なのでつい集めてしまいます。とにかく異極印が良く見つかるのです。  この品もアスタリスク状の桜型極印で極印状態もはっきりして面白いものです。 この品もアスタリスク状の桜型極印で極印状態もはっきりして面白いものです。なお、細郭手覆輪連玉寶の共通の特徴としては・・・ ①やや白味を帯びた黄銅質で制作は比較的良いこと ②横幅のある覆輪刔輪銭 ③面背に鋳ざらい痕跡の残されているものが多い ④連玉尓・・・寶王末画と尓の前点がつながる 等の特徴があります。天保不知銭の収集をするのなら絶対避けて通れない不知銭の中の標準錢です。この極印形状が仮に梅(梅鉢紋)だとしたら、加賀藩の可能性がありますね。加賀藩が密鋳天保を作ったという証拠は残されていませんが、地方貨幣試鋳の実績や藩の財政規模などから密鋳に手を染めた可能性はかなり高いと思います。天保仙人様は細郭手容弱あたりが怪しいとにらまれていましたが、この連玉寶も有力な候補じゃないかと思う次第。極印に名門家としての意地が込められているんじゃないかしら・・・もちろん憶測ですけど。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

血液検査の結果が出ました。猫+++ でした。 私の場合は埃とダニアレルギー(アレルギー性鼻炎)は30年以上の付き合いですけど、新参者の猫は気管支が過敏反応して咳が止まらなくなり、息苦しい、だるいなどの全身症状になっています。 これで2か月近く続く体調不良の正体が判明しましたが・・・対策がない。アレルゲンは私になついており、勝手に来ます。毎日私の布団に寝るし、私が寝るまでそばから離れません。女房に頼んで嫌がる猫をごしごし洗ってもらいましたが、果たしてどれだけ効果があるのか。 こういうときは古銭に限る・・・というわけでネットで落とした仰寶を紹介。色は黒っぽく肌はざらざら、穿内は鋳放し、輪は縦やすりの垂直仕上げ、文字浅く見栄えは全く良くなく、まあ、こんな小汚いものにお金を出すのはどぶにお金を捨てるのに等しい行為でしょうね。ただ、出品者も「【密鋳仰寶】黒系は希少品?」と銘打っていましたのでお分かりだったようです。 実物を見る限り、輪の仕上げが私が浄法寺とするものと異なり、鋳肌などの状況からこれは江刺として差し支えない品だと感じます。私が浄法寺とするものとの差異はわずかであり、私自身浄法寺、江刺の区別が曖昧・・・というより、これらは私自身の見解に過ぎません。説明しようにも感覚的なものであり、江刺と浄法寺の定義の違いも良く分かっていないくせにやれ希少品だ、やれこれはちがうとも知ったかぶりを周囲に吹聴する古銭収集家のなんと多いことかと「チコちゃんにしかられてしまう」レベルの幼稚な見解に過ぎません。姫神氏は「中央の古銭家が江刺仰寶の真の価値を知らない」とHPで嘆いていたようですけど、価値は判ってもこんなものにお金をかけることはできないと思われる方の方が多いと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月22日 【古貨幣迷宮事件簿 By姫神旅人(暴々鶏氏)】 ネットオークションを徘徊していたところ、暴々鶏氏の出品物を発見!調べてみると九戸戦始末記のHPに同氏の古銭ページが追加されているのを発見しました。元気で何よりです。(収集にも記事があってびっくり!) 転載が許可されていませんので詳細は記せませんが、東北地域における古銭全般のこと、贋作のことがはっきり記されています。なかでもO氏贋作の原品の画像がくっきり記されているのが衝撃的です。私も多分引っかかってます。 O氏の名前は故人ですし、中央の古泉家はみなさんご存じなので実名公表しても差し支えないと思うのですが、なぜか皆さん手を付けません。利害関係や古泉会に与える影響の大きさを考慮してのことでしょう。私もかつて少し記事に書いたことがあるのですが。すぐに諫めの連絡が入りました。 小泉健男(穂泉)氏が亡くなった後に貨幣誌に暴露記事を公表したように、こういったことを記述するのは収集界から引退した後というのが相場のようで・・・でも暴々鶏氏が今でもHPに書いているというのはやはり根っから古銭が大好きな証拠のようですから、ちょっとうれしい。(ネットではOOKUBOさんの雑銭記のサイトが閉鎖になりました。いろいろあって心と体がバラバラになったと数年前に更新がストップしていたのですけど・・・残念です。) 私も最近は椎間板ヘルニア、頚椎症、高血圧、高血脂、高コレステロール、肥満と同情も尊敬のかけらもされない病気を次々に罹患。さらに今年はインプラント治療で大金を使い果たしました。 9月半ばからアレルギー性喘息も加わり、血液検査中です。病気自慢の私もすっかりお年寄りなのかなあ・・・そういう訳で私は最近とても弱気になっています。ネットで負け続けだし・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10月20日 【逃げた白銅大様】 10月20日 【逃げた白銅大様】モンゴルからもどって来ました。体調はまだ戻らない。どうもアレルギー性の喘息のみたいで息苦しくていけません。こんな時には古銭に限るのですが目立った収穫もなし。と、いうわけで逃した魚劇場です。何せ気力がわかないので応札にも気合が入らない。 上段は寛文期亀戸銭の繊字背狭文の純白銅銭の大様母銭です。外径25.63㎜もあります。実は私も過去に収集誌上で25.65㎜の白銅大様母を落としたことがあるのですがこれほど白くなくてちょっとがっかりしていました。  ただし、大きさについては久泉研究資料の言う母の母に該当する珍品に間違いありません。そしてこの品は純粋な白銅銭。やあ、参りました。かくして熾烈な獲得競争が生じ、私は置き去りにされました。落札価格は93000円。バブルです。 ただし、大きさについては久泉研究資料の言う母の母に該当する珍品に間違いありません。そしてこの品は純粋な白銅銭。やあ、参りました。かくして熾烈な獲得競争が生じ、私は置き去りにされました。落札価格は93000円。バブルです。下段は白銅質の不知長郭手。競り合いになりいつもなら敢然と立ち向かうところ気力がないので最後は放置。しかし、重量28gの上に明らかに巨体。画像マジックかもしれませんが隣の本座銭より1㎜は大きい。はい、負けました。 先ほど今月3回目の受診でアレルギー検査を実施しました。もともと埃アレルギーなのですが、新たなアレルゲンができてしまったようで・・・・。モンゴルでは落ち着いていたのでアレルゲンは我が家にあるようです。そういえば鉄人も今週モンゴルに行くそうです。何たる偶然。私が訪問した期間は非常に暖かかったのですけど(とはいっても朝夕は息が白くなりましたが)、果たして今週はどうなっているか。10月上旬には雪が降り、夜間はマイナス10℃以下になるような土地柄です。したがって体内から温めるアルコールは豊富な国なのです。(酔っ払いも多いそうです。)もともと遊牧民族なので肉食中心。皆さん大変肉付きが良く、肩幅も広く胸板も厚いので女性はワンサイズ大きい感じがします。切れ長の一重瞼が印象的で、たれ目の二重瞼の方はあまり見かけません。女性はマッチョが好きなんですね、格闘技好きのお国柄ですから。親日国家ですけど、民族としても誇りは高い。白黒をはっきり言う方が多く、かっとなって喧嘩をすることも多いそうですけど、翌日にはあっさり水に流すタイプが多いそうです。時間にルーズなのは世界でも有数です。だらしないというより気にしないのです。飲食店でつまみを頼んだら出てきたのが2時間後でした。(飲んでいたので頼んだことすら忘れていました。)みなさん時間に関してはとてもおおらかなのです。怠け者という訳ではなく、女性は実によく働くそうです。医師の女性割合は70%ぐらいあるそうで、どこかの国とずいぶん違います。これも大家族制度だから可能なんだと思います。大学進学率はなんと80%以上あるそうですし、学力によって就業などの選択の幅が狭くなるので比較的教育熱心な国です。銀行があまり発達していないので預金金利が年利で15%近くあるそうでぶったまげました。平均月収が3万円ぐらいしかないので500万円も預金があれば働かなくても夢の金利生活ができます。寒いので石炭や薪を燃すので空港に着くとその香りが漂います。モンゴルが平原なのは、木をみんな切って燃やしてしまうからという事情もあります。 一方で車の80%は日本車でそのうちの半分以上はプリウスでした。おそらく、世界一プリウスが走っている都市だと思われます。渋滞はひどく、道は穴ぼこだらけで乗っていて腰が痛くなりました。駐車場が少ないので路上駐車で道幅が狭まり、渋滞の引き金になっています。丁寧ではありませんが車の運転はものすごく上手。わずかな隙間にぴたりと止める驚異の車幅感覚を皆さんお持ちです。なお、モンゴルでは人より車優先の運転マナーなので、ゆっくり歩いていると轢かれかねません。右左折でも車はブンブン来ますので歩行者は細心の注意が必要です。洗車の習慣はほとんどないようで車は超汚い。一般住宅はめちゃめちゃ広く、最も狭いアパートでも70㎡はあるそうです。日本に留学経験のある通訳さんは、日本のアパートはモンゴルのトイレぐらいの広さしかないと申しておりました。砂漠の国ですから土地の個人所有の概念があまりなく、お金のない方は山の斜面や空き地にゲルと呼ばれる円形の移動ハウスを建てています。ゲルは写真などで見るとテントのように見えますが、壁は10cmほどもあるフェルトと木の骨組みで、今どきはソーラーパネル発電もついているそうで電化製品もそろっているそうです。(ただし水道と水洗のトイレはないみたい。)大きいものは直径20mぐらいありますので立派な住宅です。水は貴重で水道はありますが直接飲用には適していません。水道水はちょっと黒ずんでいました。(必ず沸かしてから飲むか、ミネラルウォーターを買って飲みます。)日本が世界で一番安全で、水がタダみたいに安い国ということが良く分かります。ただ、モンゴルの発展可能性は果てしなく感じます。以上モンゴルレポートを合わせてお伝えしました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10月12日 【ラムスデンブラウン】 10月12日 【ラムスデンブラウン】ネットの中で変わり者を発見。天保通寶當五十・・・銀座試鋳と伝えられる品で現存二品の大珍品です。ただし、そんなものがネットに転がっているはずもなく、その精巧な贋作です。この風貌には見覚えがありました。平成20年の春の古銭会において旭龍童氏が保有していたものとほぼ同じものなのです。独特の赤みを帯びた銅質・・・ラムスデン特有の色・・・私はラムスデンブラウンと呼んでいます。木型母銭から生まれたことを主張するような独特の波打つ地肌はなかなかの味で、当時天保仙人様がこの品を見て「うわ~」と、感嘆していたことを記憶しています。本物は黒味を帯びた灰白褐色のようで、地肌は仙台天保に似た松葉でつついたような魚子肌だそうですから、やはり贋作なんですけど、由緒ある?贋作なのです。 ※残念ながら磨かれていました。画像マジック? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ネットオークションでは連敗といいながら、最近こんなものに手を出してます。大してほしくなくても手を出してしまう・・・これを世間では依存症というのでしょう。 上段は元文期の藤沢吉田島銭の縮字・・・ただし、おそらく阿仁銅山系の写しですね。(加護山錢)大和文庫の即売で2500円でした。たしか入札では7000円ぐらいで出ていてそれなりに魅力的でしたが、価格的には無理・・・即売の方がお買い得?という訳で衝動購入しました。銅色は純赤です。なお、この銭には製作の劣る次鋳銭がたくさんありますので、密鋳かどうかは製作や銅質を見て判定をします。これは純赤銅色で制作的にも分かりやすい例です。 2番目は四国のKさんが出していた変な寛永通寶。偏輪になっていてかなりの厚肉です。手にした瞬間改造母の名称が頭をよぎりましたが、やはりこれはやすり掛け上のミスで後天的な加工ものではないと思います。要は仕上げの時の角棒が鋳バリなどで中央部にうまく通らなかったからで、本来なら不良品としてはねられるところ、肉厚だったこともあって世に出たものではないかと思うのです。こんなものをお金を出して喜んで集める奴は変態です。邪道ですから良い子は真似しないように。 さて、一分銀の跳ね分に悪戯応札していたら、格安で落ちてしまいました。たぶん市場価格の3分の1程度です。収集にはあまり興味はなく喜ぶべきか悲しむべきか・・・責任払いをしました。文字が跳ねる書体は好きなので本能的にクリックしてしまいました。どなたか欲しい方はいませんか?  最後は南部古泉研究会が平成4年に会員の新築祝いに作成した江刺錢の拓泉集。10ページにも満たない資料的拓本集ですけど当時の東北の重鎮がからんでいる私的古泉資料です。江刺の一文錢はかなりの貴重品ですから、資料としては面白いのです。熱くなって落としてしまいましたが、本当に薄い資料です。でも入手できなかったらもやもやしていたと思います。明日から極寒のモンゴル行き・・・まだ準備終わっていません。鉄人も今月モンゴルに行くそうで、不思議な縁を感じます。 最後は南部古泉研究会が平成4年に会員の新築祝いに作成した江刺錢の拓泉集。10ページにも満たない資料的拓本集ですけど当時の東北の重鎮がからんでいる私的古泉資料です。江刺の一文錢はかなりの貴重品ですから、資料としては面白いのです。熱くなって落としてしまいましたが、本当に薄い資料です。でも入手できなかったらもやもやしていたと思います。明日から極寒のモンゴル行き・・・まだ準備終わっていません。鉄人も今月モンゴルに行くそうで、不思議な縁を感じます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ネットオークションでは連戦連敗続きですけど画像だけは拝借して楽しんでます。画像上段は、関西のSさんが雑銭中から掘り出した直永です。郭の周囲が削られているので拡大画像の時は狭穿のものかと思いましたが改めて見ると違いますね。直永の削字なんですけど、削字お約束の寶冠の跳ねが削られる癖がありません。また、永点が丸く進点永気味になるのも面白い。寶が進むのがものすごく目立つので、やはり直永削字離郭とすべきなんでしょうけど譜外品ですね。 ネットに出たら高騰間違いなしじゃないかしら。 中段は正統派の直永です。やや郭が削られているので強いて言えばこれこそ狭穿でしょう。 下段は広郭、深字、狭久の理想の品です。これは美しいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

揚足寶の背景の布を取り除き、多少色調も補正してみました。この色の方が原品に近い感じですが、実物はもう少し黒味が強い感じ。スキャナーは黒い発色の古銭は苦手で陰影がうまく現れません。また、天保銭は肉厚なので銭の影が全体に写り込んでしまいます。背景に緑色のタオルを使用しているのは実は影隠しなのです。現在は補正で影を消す技術を習得したのでこのような画像も撮れるようになりましたが、以前はその技術がなかったための苦肉の策でした。こうして見ると揚足寶は短足寶ではなく、背異反足寶の次鋳銭といった方が当たっている気がします。一方でどうみても短足寶からの変化に見えるもの(平成15年の銀座コインの出品物)もあります。謎ですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月28日 【珍品??】 9月28日 【珍品??】ネットで徘徊して変な書体の文久が目に留まった。深字手の短久・・・これぐらいは不勉強の私でも簡単にわかります。でもって寶足が極端に右寄りで、よろめいているみたい。面白いなこいつ・・・まるで歌舞伎の役者が片足けんけんで大見栄を切っているようなつんのめり方(妄想です)で、前足が長く後ろ足が上がってアンバランスで完全に離れています。本当走りだしそうです。あれれ、こんな目立つ書体あったけな・・・と思いながら「よし、泉譜を見ずに応札してやろう」と悪戯心。ところが誰も追従なし。かくして分類名は深字手短久離足寶 評価(十)。なんと雑銭中の雑銭でした。でも雑銭の中にこんな個性的なものがあるのが楽しいですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月27日 【水戸揚足寶がやってきた!】

そんな青色吐息の私にヤフオクから繰り上げ当選のお知らせが・・・。先日の水戸揚足寶らしきものの上位落札者が辞退したらしく、私にまで権利が回ってきたらしい。価格を上げるだけ上げて逃げるなんてとんでもない奴らだと、腹を立てながらも喜んで応札責任をとらせて頂きました。(しめしめ・・・) 届いた品を見るとヤフーの画像とは異なり薄肉ですすけて真っ黒で垢抜けません。ありゃりゃ、これは正字濶縁の焼け伸びかしら・・・なんてドキドキしながら調べましたが、結論から言うと水戸揚足寶に間違いないと思います。ただ、状態はいまいちで、まるで火中品みたいに見えてしまいます。(画像よりもう少し黒い感じ。)天保仙人様の所蔵品(超A級美品)の画像があったので重ねてみましたが、内径や文字の輪画はほぼ整合しました。落札価格も安かったのですけど、それでも今年一番の出費です。しかし、仙人様の揚足寶のクオリティの高さには舌を巻いてしまいます。揚足寶は画像を含めて過去に4~5枚見たことがあるのですが、未使用の色を残している品はこの1枚だけで、あとは文字がつぶれ状態が悪いもの、黒ずんだものばかりでした。仙人様も自慢されておりましたのでおそらくこの揚足寶は日本一の美品でしょう。 揚足寶は水戸短足寶と間違えて売られていることが過去にもあったそうで本当によく似ていますが極端に濶縁縮字です。推定ですけど短足寶の覆輪延展改造母銭によるいわゆる次鋳銭なのかもしれません。掘り出しのポイントは背の花押と(とくに)濶縁ぷりですね。郭と穿も本座に比べるとかなり小さい・・・規格外なのです。寶前足は画像ではあがっているように見えますけど私の入手品は実物を見てもあまりピンときません。ですから、画像で確認できまで内心ドキドキでした。揚足寶は藩鋳銭の中では最難獲品だと思っていました今回の入手はラッキーだったと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月22日 【絶不調】 9月22日 【絶不調】一週間ほど前から風邪をひきこじらせここ数日は息も絶え絶えなのですけど休まず動き回っています。咳、痰がひどく呼吸が苦しくてだるくてしょうがないのですけど働いています。こういうときこそ古銭が一番効くはずなのですけど、オークションを観察できなくて負けつづき。負のスパイラルに入っています。昨日も気になっていたものを逃してしまいました。琉球の中字なんですけど色が変ですし、何より広郭が見事なんですね。肥郭気味の中字は時折見かけますけどこれほどはっきりしているものは初見です。真鍮色が不思議で磨かれているのかもしれませんが、興味津々でした。仕事が終わってすぐに寝込んでいるうちに終わってました、残念。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月17日 【水戸揚足寶】 9月17日 【水戸揚足寶】昨夜、注目のオークションが終わってしまった。終了価格85779円。追いかけきれませんでした・・・この小心者めが!出品名は水戸短足寶大濶縁・縮形・・・しかし、賢明なる古銭馬鹿どもはこいつの価値をかぎ取ったみたいです。正式名称は水戸揚足寶。名称にこだわるとつい見逃してしまう雑銭中の大珍品です。寶前足が極端に上がる癖があるとされますが、この品を見る限りそうではありません。出品者が間違えたように短足寶にそっくりで、濶縁縮径になります。短足寶を改造して写したものじゃないかと私は思うのです。ただし、保前点が細く、後点がわずかにあがること、通点は横打ちにならないこと、短足寶のように文字が離輪しないこと等が異なり、背の花押はひげが短いいわゆる背異の形状になります。濶縁と言えば仙台大濶縁や離郭濶縁が有名ですけど勝るとも劣らない大珍品なのですよ・・・これは。目立たないので古銭屋の店頭での掘り出しもたまにあるそうなんですけど、何せ数が少ないのです。ああ、つまんない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月10日 【金餅】 9月10日 【金餅】江戸時代の貨幣制度は複雑で交換レートも頻繁に変わりました。そのため両替商が繁盛し、そろばんや和算という数学も発達したとか。両替商はバラバラの豆板銀などを計量して包みにして両替商の保証の元流通させます。それが包み銀で、同様に小判や分朱金銀、丁銀なども包んだとか。小判などはその包みの形状から餅と呼ばれたそうですけど・・・。 さて、画像の品はネットで高騰している包み。ぱっと見ればわかるのですけど両替商のものではありません。古い紙で包んだものであり紙そのものの時代はありそうですけど果たして中身が古いかはわかりません。後ろの大きな包みは四角形でそんな貨幣はファンタジー以外考えられないし文面には「~子様」の文字が見えるので手紙のようですし、もっともらしいけどハンコが胡散臭くもあります。夢はあるけど私には突っ込んでゆく勇気がありません。本物ならば大儲けですけどね・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月2日 【開元通寶】 9月2日 【開元通寶】開元通寶は唐開国の621年に鋳造が開始され、良質であったことからか以降300年にわたって流通した穴銭です。玄宗時代の開元の治が有名でこの時代に鋳造されたとよく勘違いされていますが、元号の開元がはじまるのは713年ですから銭名と元号は関係ないどころか、その読み方も当初は「開通元寶」であったのではないかとも言われています。流通期間が長かったのは日本の寛永通寶も同様で、こちらは先に元号があり、元号をそのままに流通していったもの。一方で開元通寶は開通元寶ではじまり、途中で開元の元号が現れたことにより開元通寶の読み方になったのではないか・・・だから、和同開珎はこれをまねたので時計周りに文字が配置されているのだという説もあるのです。  さて、私は開元通寶収集は素人ですけど嫌いな方ではなく、穴銭初心者の頃背の紋様の異なるものをずいぶん集めたものです。ただ、良い文献があまりなく、小川青寶樓師の開元通寶泉譜や貨銭開元補遺ぐらいしか私には思い当たりません。先日、大和文庫さんの即売品を見ていてこの開元通寶に目が釘付けになりました。素朴、朴訥、枯れている・・・可愛い! さて、私は開元通寶収集は素人ですけど嫌いな方ではなく、穴銭初心者の頃背の紋様の異なるものをずいぶん集めたものです。ただ、良い文献があまりなく、小川青寶樓師の開元通寶泉譜や貨銭開元補遺ぐらいしか私には思い当たりません。先日、大和文庫さんの即売品を見ていてこの開元通寶に目が釘付けになりました。素朴、朴訥、枯れている・・・可愛い!書体は尨字背俯月というもので、位付けは6位なのでちょっと少ないものですが、大珍品というほどでもありません。ただ、文字の崩れっぷりが見事で通頭なんぞあんぐり口を空けているようで愉快極まりない書体です。思わず衝動買いしてしまうところでしたが危ない危ない。実は開元通寶には苦い思い出がありまして、その昔「隷書背月」という珍品が手元にありましたが、何を思ったのかとんでもなく安く売却してしまいました。この珍品、その後は出会うことすらかないません。同じく安く売ってしまった「康煕通寶背台大様」とならび忘れられない一品なのです。(康煕通寶背台大様は島屋文クラスの珍品だと思います。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※幻足寛という格好いい源氏名の存在が大きいですね。島屋文、蛇の目、淋手などと並ぶ源氏名の傑作です。この名前がなかったらこれほど人気は出ない品なのかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

なかなか入手できなかったものが、一つのことをきっかけに堰を切ったように連続入手できることがあります。私の場合不知長郭手の赤銅色のものになかなか巡り合えない日々が続いたのですけど、ここのところその希少品?が立て続けに入手できています。もっとも赤黄色と赤銅色の区別は微妙なところですので、最近その判断基準が甘くなってきたのかもしれません。 さて、この長郭手ですけど書体にはまったく加刀のない品ながら立派な覆輪銭です。そして立派な赤茶色。これだけで十分ですね。なお、不知天保通寶分類譜下巻のP118の25の原品なのですけど、名称はなぜか覆輪跛寶。不知天保通寶分類譜は拓本の印象から名称を決めたと思われるものがありこれもその一つ。実物は跛寶ではありません。 英泉天保通寶研究分類譜1172原品でもあります。名称は覆輪面存痕ですけど、これもその痕跡は極めて微弱。困りました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3枚の不知銭の組み物として出ていた広郭手です。誰も応札がなく安価落札でしたが、2枚は本座と薩摩でした。目的はこの1枚で、面狭穿背広穿であり、面側に鋳バリが残る面背逆製です。入手ルートは異なりますが7月14日の記事にある長郭手と見比べて頂ければわかるように穿の雰囲気は同じですね。銅質や砂目は異なりますが極印に類似性があり、やはり時代の降った品であると思います。真鍮銭の系統とはいえ面背逆製は貴重。なお、このタイプの極印は一部の浄法寺銭にときおり見られるタイプであり、この事実をもってこれを浄法寺銭と断定することはできないものの、時代背景的には同じものじゃないかと思う次第。真鍮銭とは言え時代がある程度あり色味は落ち着いています。(でも真鍮銭ですね。) 長径48.1㎜ 短径31.5㎜ 銭文径41.1㎜ 重量18.8g 銭文径が本座に近い・・・母銭から直接写されたものかもしれません。あるいは焼け伸びかしら?面背逆製の概念が収集界に広まったのはそれほど古くはないのでコレクターを狙って作った面背逆製とは考え難いのですけど・・・。 つづいては堂々たる琉球通寶の広郭。その昔はこの書体をなぜか中字広郭と教わったのですけど、どうみたって大字ですよね。背の當百の大きさが小さいから・・・という理由だったような気もしますが今となっては良く分かりません。広郭は大ぶりのものが多いのですけど、この品は肉厚が2.8~3.1㎜ほどあって重量が30gを超えています。 長径50.2㎜ 短径33.4㎜ 重量30.5g 琉球はもともと大きいものが多いのですけどさすがに巨大さを感じます。中字の重さの記録は29.7g(天保仙人様蔵)でしたが、それをわずかに上回りました。だからどうしたと言われればそれまでですけど。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8月21日 【踏潰俯頭通母銭】 8月21日 【踏潰俯頭通母銭】ヤフオクに出ていて話題になった品です。お盆の頃から出ていて、きれいだったので一応応札していたんですけど大変なことになっていたとは先ほどまで気が付いていませんでした。月曜日まで出張しており、知らぬが華と言いますか、知っていても手も足も出なかったと思います。改めて見てもきれいですし何より29.27㎜という外径は巨大。母銭と考えるのが妥当でしたね。目が節穴の私は全然気が付いていませんでしたが、欲しいけど俯頭通は美銭を持っているからと自分に言い聞かせてあきらめていました。かなわぬ夢でしたが良い品ですね。皆さんよく観察されていて感心します。 私所有の俯頭通は雑銭の会の工藤会長から譲り受けたもの(外径28.6㎜)があり、その他にも28.8㎜大ぶり銭が1枚アルバムに確認できました。他にもたしか横浜古泉研究会で購入した美銭が1枚あったはずなのですがアルバム内に確認できません。密鋳4文錢は大好物なので目につくと購入してしまう病気にかかっておりますが、最近は全く整理を怠っておりまして、分類名さえつけず机の上にほったらかしにしているものが山ほどあります。 未整理4文銭はおそらく百枚以上あると思います。これを細分類するだけで半年ぐらいは遊べそうなのですけど、目が悪くなってから面倒くさくなり先送りしております。HPの画像を大きくして再整理をする作業もまたさぼっております。こちらも4文銭や安南寛永に手を付けなければならないのですけど・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヤフオクに出ていた長郭手です。熱くなって追いかけてしまいましたが本日到着しました。色の赤い長郭手は意外に少ないので最近かなり意識して集めています。内輪に歪みがある覆輪刔輪銭であり、當上の刔輪はかなり強烈です。湯圧が低いのか通寶の文字は陰起文気味に歪んでいます・・・と、ここまでは出品画像から判断できましたが、実物でないと判らないことがあります。それは地の傾斜が側面の輪に向かって面背とも碁石のように丸くつけられていること。これってもしかして深淵の手じゃないかしら。それにしては砂目や銅質が全然違う・・・と思いながら観察を続けると共通点がいくつも見られます。(中段は参考までに昨年入手したものを掲示。)とくに寶王がわずかに貝画から離れて尓前点に半玉気味に連なる点や大き目の極印の形状などは酷似しています。  一方で相違点もかなりあるので結論はまだ出せませんが、深淵は製作や銅質が異なるものがあるということは判明しているので、これも変化のひとつかもしれません。なお、寶下が大きくえぐれていますが部分刔輪ではなく、気泡破裂が原因の鋳不足だと思われます。 一方で相違点もかなりあるので結論はまだ出せませんが、深淵は製作や銅質が異なるものがあるということは判明しているので、これも変化のひとつかもしれません。なお、寶下が大きくえぐれていますが部分刔輪ではなく、気泡破裂が原因の鋳不足だと思われます。さて、最下段は出張帰りの東京都内において購入してしまった寛永通寶の母銭。新橋のウィンダムさんに立ち寄りましたが、あいにく名古屋のイベント会場に商品を送付した後でお店にめぼしい品が全くありませんでした。そこで「はるじ堂」さんに足を向けたのですが、お店の名前が「トキヤ」に変わっていました。トキヤさんも新橋にあるお店でしたがお店の権利を譲渡してもらったようなのです。この寛永銭は白銅の色調が美しかったのであいさつ代わりに購入。十万坪銭の濶縁小目寶でしょうけど、磨輪されていてとても濶縁には見えませんよね。背郭は不完全ですけど銅質、仕上げから見ても間違いのない母銭です。本当はお店に島屋直寶が置いてあってなかなかの品でしたがさすがに手が出ませんでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※なんとなくですが、天保銭は仙台石ノ巻銭に共通性を感じます。皆様はいかがでしょうか? ※はるじ堂さんはどこへ行ったのかしら?廃業かなあ?ご存知の方は教えてください。 ※島屋直寶の背に小さな星があるものを今まで3枚ぐらい見ています。いずれも細字の美銭でした。兄弟銭だと思うのですけど遭遇確率がずいぶん高いので不思議に思っています。これについてご存知の方いますか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8月18日 【古寛永斜寶=松本銭の謎】 古寛永銭の斜寶が松本銭とされたのは意外に古く、三上香哉師は貨幣90号にその説を掲載しており、昭和泉譜にも斜寶を松本銭として掲載しています。(その根拠は江戸時代の研究家珍貨堂芳川維賢の説を取り入れたものらしい。)何より「松本市史」において「今井家文書」なる鋳銭にかかわる資料が紹介されているのです。今井家(今井勘右衛門)は鋳銭の請負人であり、その今井家から1991年、松本市に対し、その古文書とともに枝銭が松本市に対して寄贈され、現在は松本市指定の重要文化財になっています。 古寛永銭の斜寶が松本銭とされたのは意外に古く、三上香哉師は貨幣90号にその説を掲載しており、昭和泉譜にも斜寶を松本銭として掲載しています。(その根拠は江戸時代の研究家珍貨堂芳川維賢の説を取り入れたものらしい。)何より「松本市史」において「今井家文書」なる鋳銭にかかわる資料が紹介されているのです。今井家(今井勘右衛門)は鋳銭の請負人であり、その今井家から1991年、松本市に対し、その古文書とともに枝銭が松本市に対して寄贈され、現在は松本市指定の重要文化財になっています。ところが、斜寶=松本銭説に異を唱えたのが小川青寶樓師で、「松本銭の鋳造時期は寛永14年(1637年)と古いのに、錫母銭が残されているのはおかしい。斜寶は錫母銭の技術が確立したもっと後の時代の承応・明暦(1652~1658年)の頃の作である。」と自身の寛永通寶銭譜において自説を発表しいます。(青寶樓師は当初は太細類を、後に力永類を松本銭としました。)実は三上香哉師も斜寶=松本銭に対して懐疑的であったそうなのです。ただ、現物資料の説得力は絶大で、私は斜寶=松本銭説を完全に信じ切っていました。 そうしたところ「古泉24号:東亜貨幣協会」に天泉堂後藤良則氏が寄稿した一文に興味ある記述がありました。 ・・・(前略)・・・先日某例会において今井家の子孫が東京におられ、そこに鋳放し銭が所蔵されており、写真で見るとほぼ斜寶に間違いない、とのお話があった・・・(中略)・・・「寛永通寶銭譜編集当時、松本市史に斜寶鋳放し銭の図が載っていた。念のため昭和30年頃、松本市史を編纂された八十二銀行役員の吉田氏に質問したところ、息子さんの吉田邵三氏よりお返事があり、”松本市史編纂当時、今井家文書があり鋳銭の事実が確定しているのに銭図がないのでは良くないと銭を探され、当時たまたま入手された鋳放し銭を掲載したものである。従って松本市史掲載の鋳放し銭は今井家に伝わったものではなく、その出所は不明のものである”との事であった」(小川青寶樓の談話)・・・(中略)・・・さて、いちおう泉友を通して松本市史掲載の原品と今回発見(注:今井氏が例会において所蔵していた品)の原品との照合をお願いしたところ、ほぼ同一品に間違いないとのことなので、将来の研究家の方々のために以上のことを書いてみました。(以下略) さてさて、この記述が真相ならば、今井家文書と斜寶の枝銭は全く関係のない組み合わせ品であることになります。古寛永の枝銭なんて言う代物は私は見たことがない貴重品。だからこそ斜寶=松本銭説を補強するには十分な資料だと思ったのですけどわからなくなりました。今となっては真相は闇の中。この寄稿文が正しいかもわかりません。 同じような問題としては「天保通寶の岡藩」に関する資料があり、こちらも実は小川青寶樓師がかかわっているのですけど、現代の古泉界においては銭種分類(痩字通寶=岡藩天保)としては半ば否定されています。 → 松本のたから |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 承応・明暦(1652~1658年)の頃の作ということであれば、残された記録から推定されるのは斜寶は長崎もしくは建仁寺になります。(あるいは大阪もあり得るか)小川青寶樓師は建仁寺ではないかと推定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天保通寶の記事が続きますがご容赦を・・・。大和文庫で「小頭通 曲足宝」の名前で出ていた品ですけど、名称の再考が必要ですね。秋田小様ばりの見事な赤銅色の鋳写銭で文字への加刀や修飾はまったくありません。郭内の段差が大きく、中見切による製作だと思われます。通寶の前にかすかに鋳筋のような段差が走り、鋳造の際の鋳割れの痕跡かもしれません。長郭手に秋田加護山写しが存在していたとすれば、きっとこんな感じなんでしょうね。 不知長郭手赤銅細縁小様 長径48.0㎜ 短径31.5㎜ 銭文径40.9㎜ 重量19.6g |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

正真正銘のB級不知銭です。ネットオークションで1000円で出ていまして、「手替わり」の名称でしたが雰囲気は変色した本座銭ですね。文字の加刀はほとんど見られません。  どうして私が応札したかというと①穿内の仕上げに違和感を感じたことに加え②郭周囲に加刀が見られ四出風に郭の角が変形していること③背輪下部の鋳不足(多分異物による鋳抜け、本座にはあまり見られない)等が気になったから。1000円ですから宝くじを買う感覚ですね。実物は輪際に小刔輪が見られ、ほんの少し寶足が長くなっているように見える鋳写で穿内はいわゆるべったりやすりになっています。だからどうした・・・という品ですけど、安物買いの成功としては4月25日の記録を大幅に上回りました。この手の掘り出しは妙にうれしいからやめられません。 どうして私が応札したかというと①穿内の仕上げに違和感を感じたことに加え②郭周囲に加刀が見られ四出風に郭の角が変形していること③背輪下部の鋳不足(多分異物による鋳抜け、本座にはあまり見られない)等が気になったから。1000円ですから宝くじを買う感覚ですね。実物は輪際に小刔輪が見られ、ほんの少し寶足が長くなっているように見える鋳写で穿内はいわゆるべったりやすりになっています。だからどうした・・・という品ですけど、安物買いの成功としては4月25日の記録を大幅に上回りました。この手の掘り出しは妙にうれしいからやめられません。不知長郭手鋳写 長径48.8㎜ 短径32.3㎜ 銭文径41.1㎜ 重量21.0g |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

超A級天保の後で恐縮ですけどB級不知銭です。画像では磨かれたように見えますけどそうではなく、全体的に白銅質で、しかも湯圧不足全開の風貌。文字も細く加工されており何ともみすぼらしい不知銭ですけど、覆輪もありしかも異極印(破損した極印)と来ていますのでそれなりに楽しめます。 長径48.9㎜ 短径32.2㎜ 銭文径40.5㎜ 重量21.0g |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

制作日記6月15日のお化けの画像が届きました。入手された方は天保通寶だけでなく貨幣収集界では有名なYさん。 長径52.7㎜ 短径35.6㎜ 重量28.0g。計測の誤差が出やすいので参考地ながら内径も46㎜ほどあるそうです。地金は(よく見られる母銭ほどに)赤くはないものの、帯黄の赤色で、いわゆる唐金より軟質の金属のようです。鋳物にあるような細かな気泡が見られない緻密な作りで、Yさんは色々な方の意見を聞いた結果この品を南部大字の彫母銭と断定されたそうです。私もこの意見には納得。でもって瞬間風速で私もこの品を競りましたのでこの品物の10分の1ぐらいは私のもの気分です。この彫母は月舘八百八の作になるものに違いはなく、郷土史家の新渡戸仙岳の記述が正しければこの彫母は「外川目座に鋳銭方法を学びに行った後の第一期後期の鋳銭によるものであり、これから錫母→大様銅母→濶縁大様の通用銭となるはずなのです。普通なら大様銭は最も初鋳としたいのですが、新渡戸の記述によると最初の頃は鋳造~仕上げ方法が分からず、試行錯誤の末に火にあぶるような工程を取り入れたため砂目がつぶれ変色の激しいみすぼらしいものばかりだったそうで、砂目がしっかり出て側面の角が立つような美銭は外川目座見学の後に会得した技術によるもののようです。大字の彫母は実は木型じゃないかという説もありましたが、今回の発見によりこの説は否定されることになり、逆に銅山手が木型原母によるものの可能性が高まることになりました。Yさんにしてもこのような大型の天保銭を手にすること滅多になく、50.5㎜を超えるのは仙台大濶縁と曳尾鋳ざらい母しかないって・・・おいおい、ものすごいものをさりげなく出してきています。画像下段は掲載の都合で画像の左側をカットしてありますが、比較用の仙台大濶縁(2枚)です。このクラスのものを複数持っている方なんて過去の時代を含めても何人も存在しいませんよ。まあ、この彫母銭から私の大様銭が生まれたと考えるとなんだか楽しくなってきます。Yさんも私の大様銭のことを名品と言ってくださいました。この彫母には比べるべくもない品ですが光栄ですね。ありがとうございました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

帰宅すると書信館出版社から郵便物が届いていました。火曜日に請求があり振り込んだばかりなのでものすごく迅速な処理で驚きました。 さて、今回のCCFですけど、下見はできなかったのでカタログの写真だけで判断しています。したがって高級品は回避。残念ながらカタログ画像のトリミング技術がやや雑で、天保通寶などは明らかにいびつ。本当の形が分かりません。想像をたくましくして品定めをしました。 安政小字背一直波は穴埋めありというフレーズがとても不安。しかし、このため誰も応札に来ないだろうと予測して最低価格で応札。ただし、最低価格も超強気でしたので、果たしてよかったのか?実物はかなりの美銭ながら通下を上手に穴埋めしてあります。言われなければ気が付かない技術レベルです。穿内やすり、周囲はろくろ仕上げの品で納得の品。 秋田小様は2品出ていました。一品は秋田の村上師の旧蔵品であり、もう一品は無名・・・ただし、穿内仕上げという文字が妙に気になるし、No.6188より美銭であることに賭けました。(実はNo.6188も村上師の泉譜には穿内ヤスリと書いてあります。)到着した品は予測通りの美銭。しかも村上師の手書き札付き。札には10-1 10-3という謎の符号と逆玉寶の記述もありますが意味不明。天保通寶研究分類譜には掲載がないので、これは収集2016年1~3月に掲載された60枚余りの秋田小様のどれかに違いないとにらんだところ、師は分類番号を振っていました。それによるとこれは2016年2月号No12原品のようです。逆玉の意味は王の末画左側に鋳だまりがあり、玉店の位置が逆になっているからとの事。分類としてはあまり意味ないかな。この品は濶縁であるが故、長径が47㎜をわずかに超えています。もしかすると母銭かもというわずかな期待がありましたがやはり通用銭でしょう。秋田は濶縁より磨輪されて小さくなった方が人気があり、46㎜台のNo.6188は7万円の落札。(高すぎます!)一方それよりずっと美銭のこいつは4万円余り。(絶対にお買い得です!)しかも、こいつは銭文径が小さいタイプで非常に好ましいのです。2017年12月17日の制作日記のように画像を半切りにして重ねると3回写しと見事に内径が重なります。両品とも濶縁なので、今回の入手品の方がわずかに径が大きい。秋田小様の細分類は本来は内径差で行うべきなのではと思うのですけど、どうしても長径に目が行ってしまいがちなのです。46㎜台と47㎜台ではその差が0.1㎜でも評価が全然違ってしまう・・・でもただの磨輪の差でしょう?ここまで差をつけるのはおかしいし、銭文径が同じなら本来は濶縁の方が価値あるのですけどね。磨輪の方が価値がある・・・秋田小様はそんな特殊な天保通寶なのです。 不知長郭手覆輪小様は覆輪縮径の名前で出ていました。縮形の定義は(瓜生氏の不知天保通寶分類譜では)長径47㎜台なんですけど、計測の結果は48.1㎜・・・残念。それでも銭文径の40.3㎜はなかなか立派な数字で覆輪銭の再写しと分かる風貌ですし、落札価格も奮発して12000円ですから全く文句が言えませんね。こうやってみると径の小さな天保銭は横太り形でなかなか可愛いもので飽きませんね。病気が進行してます |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月1日 【CCF報告】 今年もCCFには行けませんでしたが、オークション郵便入札では何品か落ちたようです。毎年この時期はイベントが目白押しでして、CCFには参加できない状況なのですが幸か不幸か台風が来襲したため行事が中止になり、奇跡的に参加が可能になりかけました。しかし・・・普段は自転車通学の子供の送迎を妻から仰せつかり、「はい」以外の返事ができませんでした。 さて、CCFオークションのねらい目商品は何かというと・・・ No.6141 安政小字背刔輪一直波(ただし、穴埋めあり) No.6189 秋田小様 No.6190 不知長郭手小様十字極印 No.6191 不知長郭手覆輪縮径 No.6195 不知細郭手刔輪・・・でした。 穴うめがあるのは残念ですけど、安政小字背刔輪一直波は本命の1枚。何せ私は見たことがないのです。好奇心=煩悩は何にも勝るのです。こんなものにこんなお金を出して買ってはいけません。皆さん心してください。 秋田小様は何となく好きでほぼ最低価格で応札していました。不知銭も安く落ちたらいいなで応札。 本当は玉塚天保の2枚も興味がありましたし、薩摩小字などもいいなと思っていましたが予算の関係で自粛。白銅の広郭も興味津々でしたがこればかりは実物を見ないとわかりません。落札価格(27000円)を見るとかなり高額だったので郵便入札では勝ち目はなしでした。 その結果、6141番、6189番、6191番の入手がかないました。たぶん台風の影響があったのだと思います。ほとんどが無競争です。ただ・・・消費税と手数料が加わると結構良い価格になってしまってますね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最近入手した秋田広郭です。変わった色という表記に惹かれてえいやっで落としてしまいました。たしかに薩摩広郭のような色合いですけど軽く磨かれたような色合いでもあります。溺愛によって愛でられまくってしまったのかもしれませんね。秋田広郭は赤~褐色のものが多く、純黄色のものは貴重だそうです。この色は多くはないと思いますが果たしてどうなのかは地元の収集家に聞いてみないとわかりません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月30日 【気になる文久】 7月30日 【気になる文久】ネット観察をしていて心に引っかかった1枚。私は名前だけ文久永寶周遊会に属していますが、文久永寶については探求心とか真理の求道心などと言いうものの持ちあわせはなくて、好奇心だけで首を突っ込んでいます。しかし、この画像の品には私の妖怪アンテナは激しく反応しました。ぼってりして妖艶な郭、肩幅が狭いのにふくよかな文、久字第2画のくびれ(上ぞり)、よちよち歩き出しそうな寶・・・しかも久字の頭が郭に食い込んでいるではないか!こりゃ面白いと手を出したのですけどもっと強力な研究者たちが応札しているようでして・・・。深字の本体系なんだと思うのですけどあまり見たことがありませんね、こんな書体。はじめは勁久系統かと思ったくらい悩ましい品です。本当に良く分からない。深字の濶字広郭とでも言いたい品です。どなたか分類を教えてください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ネットで長郭手天上刔輪の名前で出ていたもの。実物をひと目見た瞬間「あちゃ~、こりゃあ真鍮の写しだ!」と感じました。その証拠に肉眼では側面極印が確認できません。地の部分はひっかき傷だらけですし、見れば見るほど汚い。諦め気分でルーペで観察したら「あれ、意外にまとも・・・・青銅質で真鍮銭じゃないぞ」ひっかき傷に見えたのは鋳ざらい痕跡でした。と、いうことでご機嫌が戻りました。ただし、天上刔輪はたしかにありますが、それほど強くなく、深い溝状になっています。銭文径を計ろうとするとノギスの先端がこの溝にはまってしまい気を付けないと大き目の数値が出てしまいます。面郭はかなり長郭になっていて背郭上部は欠損、右側も細く残るだけです。 とはいえ、やはり薄汚い不知銭ですね。昨日のものと大違いなのですけど、これはこれで私は大好きなので・・・。 ※台風襲来のせいでイベント(夏祭り)が中止になってしまいました。一転、CCFに参加の可能性が膨らんだのですけど、イベントの後始末が大変なこと(大赤字)になりそうな気配。それに電車が止まる可能性もあって微妙ですね。 ※色変わりの秋田広横郭も入手しましたが軽く磨かれた感じ。こいつも微妙。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最上段①はヤフオクで2万円で出ていた張足寶です。覆輪刔輪の不知銭なのですけど、通用銭には覆輪や刔輪の痕跡がほとんど残されていません。これは通用銭を改造した母銭から直接鋳造したのではなく、きちんとした母銭をつくりそこから写しています。ただし、銭径、銭文径に著しい差異があるため、通用母銭がたくさん存在すると考えられます。また、写しを重ねているため銭文径は40.7㎜未満になるのが普通で、逆に銭文径41㎜以上の張足寶があったらかなり貴重かもしれません。私の場合も41㎜以上の張足寶は1枚だけで、それは長径が49.7㎜もある巨大な張足寶です。とはいえ現段階ではサンプル数が少なくて決定的なことはまだ言えないというのが本音です。秋田の村上師はこの張足寶に興味を持ち、大量に保有しておられました。 ①と②は鋳肌や銅質製作から見てもほとんど同じ。若干②の方が大ぶりで寶後足の湾曲が目立つくらい。このタイプは張足寶の代表格で、細郭手にも同じ製作の品があると古くから言われています。ちなみに②はウィンダムで5月に買ってしまった品。制作日記にも載せてあります。なお、この2枚は寶前足の付け根貝底に欠損がないタイプです。 ③は若干銅質が白っぽい上にやや肌の練れがないのですけど製作は非常によく、同炉と考えるのが自然じゃないかと最近思っています。こちらは寶貝の底に欠損があり、(この特徴から長反足寶の系統とする考え方もあります。)寶貝がわずかに細く、下すぼみ気味になります。この特徴が著しいものを當百銭カタログでは通寶小字としていて、私もそれにあやかっていますが、とりわけ別名称にする必要もないのかもしれません。③は銭文径が小さいのに銭径は大きくなかなか個性的な雰囲気になっています。 ④はさらに白銅質で大ぶりな品。迫力という意味では満点な品です。理屈的にはこの品を写すと③のようなものができる可能性があるのです。 ⑤は強刔輪になっていて面背とも細縁になります。長張足寶の名前もあるのですが、実際にはあまり変わらない気もします。張足寶は寶足にばかり目が行きがちですけど「天と輪のに注目すべき」なんですね。このタイプの張足寶を見つけたら逃すな・・・が私の心得。秋田の故、村上師はあまりこの点に着目してなかったようなのが研究分類譜の並びから伺い取れます。強刔輪の張足寶の存在は全体の2割以下だと思われます。。尓の形も違うので同炉なのかどうかは分かりません。 ⑥は張足寶の基準というべき品。張足寶は面背の砥ぎ仕上げがしっかりしていて文字がしっかり鋳出されているものが多いのですけど、これは母銭本来の繊細な雰囲気が残されています。 この品は當百銭カタログの原品であり、この世に存在するもっとも有名な張足寶であるといっても過言ではない品です。実物は画像以上に美しいとだけ申し上げておきましょう。 張足寶は製作や銅質などの統一感からかなり有力な藩の作だと思われます。穴銭カタログ日本では琉球の小字狭足寶の作風が似ることから薩摩ではないかとの大胆な推測がなされていますが、う~ん・・・という感じです。その昔、会津の旧家からというふれこみで、短貝寶や濶縁がヤフオクに数十枚も放出されたことがありましたが、その中に1枚だけ張足寶の母銭が混じっていたのが印象的でした。(2011年6月3~11日制作日記参照)張足寶が会津だったら話が早いのですけど、どう考えてもありえない。謎ですね。 張足寶あるある ①銭文径は40.7㎜以下がほとんど。41㎜以上と40㎜を切るものは貴重です。 ②銅色はやや赤みのある黄色~白黄色。赤いものはないと思う。 ③覆輪の痕跡は通用銭には見られない。 ④面背とも研ぎがよく仕上げはきれい。特に背濶縁、肥郭気味のものが良くある。 ⑤銭径はバラバラ。 ⑥尓前点は小点になりがちで後点は大きい。 ⑦天上の強刔輪の品は少ない。 ⑧砂目は細かく地肌はとてもなめらか。側面もきれいに仕上げられている。 ⑨寶貝の底、寶前足の付け根に欠損のあるものがあり、長反足寶につながる品と言われています。 ⑩銭文径が小さく、狭貝寶気味のものを通寶小字とすることがあるようです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月20日 【遒勁大様も出た!】 7月20日 【遒勁大様も出た!】超有名品である遒勁ですけど、今まで何度かヤフオクに出たことがあります。私所有の遒勁もその1枚なのですけど、今回はかなりの大ぶり銭。(画像は見やすいように加工はしてあります。)遒勁は大きさにかなりばらつきがあり、鋳造の時に何回も写しを重ねたことが予測されます。その長径は48㎜台のものが多く、意外に寸詰まり。一方短径は33㎜を超えているものが多くずんぐりむっくりなのです。さて、画像で見る限りこの遒勁は隣の曳尾よりずいぶん大きい。魚眼レンズ効果があったにしろ少なくとも長径は曳尾と同サイズ以上です。ほかの天保銭の画像と比較しても大きいことが伺われ、どうやらこれは遒勁の大様であることはほぼ間違いないところ。となるとオークションは当然加熱。私はあっという間に振り切られ、30万円超過で着地した模様です。 遒勁は贋作が多いことでも知られます。過去のオークションでもかなり贋作が本物として売られていますのでご注意を!私は実物を見せて頂いたことはないのですが銀座古銭堂作など噂の超絶贋作もあるそうです。この色味は贋作者が再現しやすい色なのです。とはいえ、これは大丈夫そう。多分名品なんでしょうね。画像送ってください! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月19日 【島屋文小頭通が出た!】 7月19日 【島屋文小頭通が出た!】ヤフオク72枚組の寛永銭の中にさりげなく島屋文小頭通があったそうです。千葉のOさんからご連絡がありましたが、老眼の進みが激しい私は知らなかったです。 実は落札されたSさんからも連絡を頂戴しました。画像では焼けが入っているような変色があり、ひょっとしてヒビもという雰囲気なのですが、まずまずの佳品だったようです。そうなると落札価格の9万円はお買い得だったということなのでしょう。虎穴に入らずんば虎児を得ず・・・私にはできませんね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

何の変哲もないように見える細郭手です。実は琉球通寶の出品者と同じで手作りの霧箱入り。古銭への愛着が感じられて嬉しいですね。厚肉の名に恥じず手にしたときに分厚さとずっしりとした重さを感じる作りです。重量は私の計測では26.2gでしたが、長径が47.7㎜しかないのでものすごく重量感を感じます。肉厚は2.5~3.0㎜ですけど、側面の仕上げが角が立っているような感じなのでものすごく手にした違和感があります。ついでに異極印です。  すなわち、この品は不知細郭手縮形厚肉美制異極印という訳なのですけど、覆輪刔輪もないしなまじ製作がきれいなので画像上は本座とほとんど変わりません。だから不人気でしたが、私はしめしめ・・・と思った次第。 すなわち、この品は不知細郭手縮形厚肉美制異極印という訳なのですけど、覆輪刔輪もないしなまじ製作がきれいなので画像上は本座とほとんど変わりません。だから不人気でしたが、私はしめしめ・・・と思った次第。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月15日 【よろめいた一分銀】 7月15日 【よろめいた一分銀】安政一分銀です。古金銀は全くの専門外なのですけど、穴銭収集に行き詰った時にこちらに乗り換えようか正直なところ迷った時期もありました。だって書体変化は多いし、見た目はきれいだし、安政一分銀なら単価も激安。この画像の一分銀はネットに出ていたのですが、思いっきりズレていて面白いので応札していました。少し前なら見向きもされないような欠陥一分銀なのですけど、最近はこういったものも面白がる輩が私以外にも沢山いるようでして・・・落札価格は6万円を超えてしまいました。いくらなんでも・・・・と思うのですけど、コレクターの心理は分からないものですね。まあ、私の場合、穴銭のエラー銭をありがたがって集めているぐらいですから、コレクターの心理の一端は理解しているつもりですけど・・・馬鹿ですねぇ~病気ですよ!家族に怒られますよ! 早く目を覚ましなさい!・・・嗚呼・・・もう、手遅れです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

入札誌下町の出品物でした。拓図を見てもしかしてと思いこれだけに絞って応札。勝算があったわけではありませんが、結果良しでした。面背逆製については2015年の制作日記にまるでシリーズ物のように書き込みがあり、1月19、20日と4月14日に実物画像もあります。実は私が存在を確認した面背逆製(面背逆仕上げではありません)の天保通寶は細郭手2枚、真鍮製の後鋳長郭手が1枚だけなのです。 実物は十字型の変形極印が打たれています。制作や銅質は異なるもののこの極印はある種の浄法寺銭にそっくりなのです。右下に浄法寺の極印画像も並べて掲示しますので比べてみてください。ただし、重ねて申しますが銅質や製作は浄法寺とは異なりますし、この手の極印はときどき見かけますので・・・。 銅質は明和期の當4文銭の色に近い雰囲気があり、砂目が粗いので多分に絵銭的でもあります。したがって製作年代は案外降るのかもしれません。ただし、そうだとしても面背逆製として意図的にコレクターを狙った贋作ではないと思いますし、むしろきちんと通用を狙ったつくりのような気もします。 見切線(表裏の型の合わせ目)は面側に偏っていますが、型ずれが激しく穿内に段差があり、それを修正したように見えます。そのため、厳密にいうと面背逆製というより、中見切製法(厚みの中央で型を合わせる製法。中見切は型ずれのとき、大きな段差ができてしまい修正が利かないので、通常は片見切製法で鋳造します。)で鋳造をしていて、面側が極端に浅くなってしまった作のように見えます。したがって面側から見える大きな鋳バリは実は段差で、穿内やすりは銭座のお約束通り背側から入っています。ついでにいうとかなりの縮形で、長径は47.8㎜しかありません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

こちらも何気なく落としてしまった琉球通寶の小字。特別に欲しかったわけではなく、最近負けつづきなのでどうせ落ちないだろうと高をくくっての応札でした。前のコレクターはこの琉球がお気に入りだったと見えて、専用の桐箱(多分小判用のものを改造した?)に入れて鑑賞したようです。そういえば私も母親のアクセサリーの空き箱を改造して家で見つけた安政一分銀と東京オリンピック1000円銀貨を飾っていたっけ・・・と、思い出します。(同じく桐箱に入っていた中字まで落としてしまったのは老眼のなせる業といいますか罪と言いますか。) この小字、明らかに刔輪が入っています。したがって鋳造時期については薩英戦争で鋳銭所が焼かれた後なんじゃないかと思うのですけど実際はどうなんでしょうか? 書風は中字に近似して通辵が前のめりで用の第一画の下部がほとんどない状態で辵に接します。中字とは銭文径で0.7㎜ぐらい違うのであるいはそれらからの鋳写・・・と推定してみましたが、文字全体の大きさがあまりにも違うので無理がある気がします。一方で覆輪刔輪技法が使われているのはほぼ間違いない所なので、戦前の貨幣誌では不知長郭手長反足寶を天保の琉球同座銭として紹介しているほど。また、賛否両論はありますが元方泉處の石川氏は刔輪技法の見られる長足寶の不知銭類を薩摩藩銭と推定して位置付けています。 とにかく琉球は桐極印の存在と言いこの刔輪技法の存在と言い謎が多いのです。果たしてどのような経緯でこの小字が生まれたのか、そしてどの書体を写したのか・・・謎が一杯なのです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月9日 【2018CCFオークション】 CCFの夏がやってきました。今年は日本コインオークションとの共催関係を強くしたようで、カタログはいつものB5版からA4版に切り替わっています。出品数も過去最高じゃないかしら。そういえば外国コインがメインの日本コインオークションのカタログがここ1、2年なぜか届くので不思議に思っていたのですけど、CCFとの共催関係で名簿が渡ったのだと鈍い私は今さっき気が付きました。何せ私はこのオークションで過去に奇天手だの尨字塞頭通だのとんでもない高額品を落としていますから。ただ、残念なことに開催日は行事の日とドンピシャで絶対にいけません。今年も郵便入札ですけどドラマは起きるでしょうか? 私事ながら歯の治療ですでに奇天手が買えるほど支払っています。今年は厳しいですね。 ※応札していた覚えのない品物を落札してしまいました。たぶんスマホをいじっていてボタンを押してしまったものと思われます。琉球通寶なんですけどこういった失敗は金額以上に痛いし、ドキドキしてしまいます。(奇天手のときも尨字のときもまさかね・・・なんて思いながら最低価格応札して痛い目に遭っています。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月2日 【半朱濶縁】 7月2日 【半朱濶縁】ヤフオクで目に留まった半朱。見るからに怪しく、ヒビまで入っていそうな顔。しかし重量は33.4gとしっかりあります。半朱は近代贋作が多いので要注意なのですけど、この製作は素朴。あきらかに写しで覆輪にも見えます。良し、買ってやろうと意気込みましたが、終了間際に35,000円にまで高騰。さすがにそこまで根性がありません。サ極印が打たれているので密鋳ではないようですけど、風貌は密鋳みたい。何なのでしょうか?結果はどうなんでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関西のSさんからのご投稿。(ありがとうございます。)上段は3Kgの穴銭の中から出現した1枚だそうで、一見すると仰寶の母銭風ですけど通頭が天狗寛永のように大きいですね。それに鋳肌が違います。これは水戸濶字背ト刮去の母銭という珍品です。 下段はヤフオクで安政小字母銭で出ていたものだそうです。安政小字は文政期の母銭を流用して鋳造した可能性が高く、現物の比定ができないと図会にあります。それにこの母銭は背の輪にテーパーがあり明らかに鉄銭の母。 当初は万延鉄銭の磨輪母じゃないですかと回答してしまいましたが、万延の鉄母は側面にやすりがきっちりあり、こういったござ擦れ加工はしない厚肉のもの。となるとS氏のおっしゃる密鋳の鉄母というのが有力かも。きれいなのは文政の母からの流用じゃないかしら。あと、竹田四郎氏の新寛永拓影集に「万延小字に稀に薄肉小様のものが存在する。」とあります。いづみ会譜においてはこれは密鋳であるとしているようなので断定はできませんけど、密鋳か否かの結論はさておき、この品もその類の品ではないかと思う次第。いずれにしても貴重な品だと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平日の東京出張はウィンダムさんに寄るのが習慣になってきてしまってます。欲しいものはさしてなくても何かを買わないと損をした気分になるので、結局は損をするという図式。古銭中毒です。さて、今日はどうしようかと考え、手にした重さが気になって拉致して連れ帰って来てしまいました。拉致被害者はたぶん私のほうなんでしょう。この天保、母銭の鋳ざらい痕跡が残っているタイプ。寶足はわずかに伸びているようにも感じますが刔輪というほどでもなく、さして覆輪でもない。手に取ってみると雰囲気はありますけどB級不知銭ですね。重量は25.4gありますので小さい割に手にずっしりきます。 長径48.2㎜ 短径31.9㎜ 銭文径40.5㎜ 重量25.3㎜。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

仙台広郭濶縁・福岡離郭母・秋田細郭母・薩摩小字・張点保嵌郭・・・これはかつてネットに雑銭として出たもの。ネットオークションには時々化け物が現れます。ときには100万円を超えることも珍しくありません。そして、昨今化け物の記録を更新する品が現れました。奇天です。書体、大きさ、希少度、風格とも天保通寶の不知銭の中の王者にふさわしい。奇天、奇天手、張点保、張点保嵌郭を全部揃えたらコレクターとしてもう死んでもいいぐらい凄いのです。 それが組み物の中にひょっこり現れたと言います。私はサッカーに気をとられ、歯の治療に金をとられ、全く無警戒でした。女神に後ろ髪がありません。奇天は元方泉處が所蔵していた1枚・・・大川天顕堂旧蔵品で、佐倉の博物館に入らなかった唯一の品・・・しか民間にないと言われています。噂ではもう1枚あるかもしれないと言われていたのですが、今回の品が果たしてその噂の品なのか、はたまた新たな発見なのかはわかりません。いえ、まだ真贋すらわかりません。しかし夢のある話です。昨年、張天保嵌郭が出たとき頑張っておけば良かったかなあと思いながらも、歯医者への支払いがまだ重くのしかかる今日この頃です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月24日 【大観手大世】 6月24日 【大観手大世】琉球銭の分類について詳しく書かれている文献はほとんどありません。手替わりなどほとんど見たことがない・・・というのが私のレベル。しかしあるんですね手替わりが。方泉處2号には古田修久氏による琉球穿の細分類が掲載されています。それによると世高通寶が5種、金圓通寶が5種、大世通寶がなんと24種!これは恐れ入りました。大世や世高の多くは明銭の永楽通寶を土台にして、永楽の文字を削り「大世」「世高」の文字を嵌め込んだものです。 古田氏によると、削った母銭の上に鉛などの柔らかい金属を流し込んでから文字を削り出す手法と、砂型の異直接文字を書き込む手法(へら押し)が考えられるそうです。作業効率からすると置き換える文字が少ない方が良いわけで、つまり母銭には永楽通寶を使うより大定通寶や大観通寶を使った方が大の字が生かせるから効率がいいわけです。しかし、この大定通寶や大観通寶を使用した大世通寶は超珍品なわけでしてネット雀たちは皆さんピーチクパーチクうるさいこと・・・大騒ぎになりました。私も大観手や大定手の大世は見たことがありません。したがって真贋についてはあえて書きませんが古田氏曰く「書体は1つしかない」そうです。皆様、泉譜でご確認ください。(泉譜があればの話ですけど・・・求めやすい所では穴銭カタログ日本に大世は12種類掲載されています。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月23日 【中国からのお便り】 6月23日 【中国からのお便り】こちらは中国は江蘇省瀋陽からTさんのお便り画像。(ありがとうございます。)3年間にわたり一生懸命集めた寛永銭の中からの収穫物。それも一部です。今回は葛巻銭類のコレクションを送ってくれました。日本以外の地でこういった渋い穴銭を集めるのは結構大変だと思います。 葛巻銭は幕末に九戸郡葛巻村付近で密鋳された鉄銭で、小型で肉厚なのが特徴。舌千や見寛、目寛が有名ですけど、他にも通用銭を改造した密鋳銭はいろいろあるようです。 沢山画像を頂きましたが、この画像が一番ですね。左上から時計回りに①舌千無背母銭②見寛母銭③見寛母銭④水永母銭⑤見寛母銭⑥見寛母銭 この中ではやはり④の水永母銭が光っています。この密鋳銭は存在そのものが地味であまり知られていませんがこうやって画像を見るのも難しいぐらい存在をみません。高津銭接郭を写した改造銭と言われています。私もかつては所持していましたが放出してしまってから出会っていません。市場価格では測れない希少品です。その他にも沢山画像を頂戴しましたが、本日はここまで・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月20日 【貨幣の文化史】 久々に休日を家で過ごしています。雨ですから庭いじりも散歩もできません。それに休日とはいえ、昼過ぎから仕事があります・・・これでは休日とは言えないのかもしれませんが、私にとっては気分は休日なのです。本棚を眺めていて瀬戸浩平氏の貨幣の文化史という古本を手に取り流し読みを始めました。古銭関係の本は一時期躍起になって集めていましたのですが、読むたびに新鮮な気持ちになれるのは、年を追うごとに記憶力が欠落しているせいでしょうか。 瀬戸浩平氏について私はほとんど存じ上げません。たしか、ボナンザに連載小説を書かれていましたし、古銭関連の入門書「古銭 その収集と鑑賞」も執筆されていますので、1950~70年代を代表する古銭界の重鎮であったのは間違いないところ。ボナンザ創刊2号に写真と記事があり、「良い意味で貨幣界の異端児」であると書かれています。つまり金融や歴史経済にも詳しい多彩な研究家なんですね。 その瀬戸氏の著作から・・・ 銭(ぜに)の読み方は銭(せん)からの変化ではなく、銭(ぜに)から銭(せん)になった! 日本の古語に(ん)の発音表記はなく、例えば女は(おみな)、難波は(なにわ)と表記してそのように読んでいた。したがって、銭(ぜに)は日本に来た段階で銭(ぜに)と読まれ、銭(せん)の方の読み方の方が後で生まれた。つまり銭(ぜに)は我が国特有の古音だった。 ※これは私の感想ですけど、漢音の読みはおそらく銭(せん)ですから、言葉を輸入した日本で(ん)の表記がなかったとしたら(せに)としたと思います。難波の表記も(なには)だと思います。漢音表記が銭(せん)であったのは錢のことを泉と書くことから伺えます。ただ、古代日本人が(ん)の表記を持ってなかったとしても(ん)の音までを持っていなかったというのは、いささか信じがたい。(あ)と(ん)の音は赤ちゃんでも発音できるもっとも簡単な発音ですから。もし、古代日本に(ん)の音がなかったとしたら「和同開珎」は(わどうかいちん)とは絶対読めないはず。「わどうかいほう派」の私としては愉快なのですけど、案の定瀬戸氏も「わどうかいほう派」でした。説に疑問を感じながらも思わず親近感も感じてしまいました。 なお、私は「わどうかいほう派」でありますが、日本語の音表記については日本人は意味優先で、文字の形や音にさほどこだわっていないと考えています。日本を(にほん)(にっぽん)と読み「銭」を「泉」とも書く日本人・・・自由でいい加減なのです。 江戸堀川銀札 元和3年、大阪で江戸堀川を造成した時、その事業費用を賄うために紙幣が発行されたそうで、これを江戸堀川銀七分札というそうです。縦五寸九分、横一寸七分で表面に額面と布袋の図、銀札の文字が、裏面には「摂津大阪江戸堀川銀札、万民用之永代重宝也」という記述と、桔梗屋五郎右衛門と紀伊国屋藤左衛門の名前と印があったそうです。これだけ詳しい記録が残っているのはかつて収集界に存在したからでその昔は大阪方面で1枚だけ確認されていたとか。今は行方不明です。 1618年頃に発行されたこのお札、当時日本最古の札とされていました。今出てきたら古札収集家が熱狂するでしょうね。 ※現在では山田羽書(1610年頃)が日本最古の札であるとされています。江戸堀川は私札ながら、現在の札に近い感覚ですけど、山田羽書は金銀預り手形のようなもの。当時は伊勢参りのために東西から訪れる人が多く、金使いの関東と銀使いの関西が交わる地。旅行者にとっても重い金銀を持ち歩くよりは都合がよかったのかも。山田羽書は私札でありながら明治時代まで流通した、金銀兌換紙幣であったようです。 寶永通寶が不人気だった理由 通常銭の3枚分の重さ程度しかないのに10文だから・・・という理由だけではなく、当時は96勘定(銭96枚で100文の扱い)であったがため、銭挿しと寶永通寶10枚を交換すると4文の損になってしまうので、非常に扱いづらいというのが隠れた理由。また、その原料の中に陶器のかけらが混ぜられているという風聞も生じてしまったそうです。 寛永背十の使われ方 背十銅銭は母銭式ですが、これは百文挿しの両端にだけ通したものと言われている。 ※背仙がが銭挿しの端に結ばれたものというのは有名なこと。制作日記において背十や島屋文についても同じだろうと推定していましたが、記述としてみるのは初めてです。(以前に読んだ時には気が付かなかった。)ただし、絶対的な証拠はないようです。 耳白錢新説 銭の縁が広いからという言葉がなまったという説は眉唾。耳とは側面を意味したので、銭挿しにまじったたとき、この銭は、色が明るく黄色いのですぐに見分けられたのでこう呼称されたのではないか・・・とのこと。 ※面白い説です。 瀬戸氏の著作はいわゆる貨幣学(ヌミスマチック)というべきもので、当時の世情が分かり面白いです。一方瀬戸氏自身もボナンザ誌上で「まちがいもたくさんあってはずかしい」と述べているように、全てを鵜呑みにはできないのですけど、感心する話も随所に見られます。私もそうですが古銭の好きな人は空想することが大好きな方が多いようです。仮説を立ててときには妄信してしまい、大真面目に間違ったことを述べてしまうこともありますので・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月18日 【寛文様?】 6月18日 【寛文様?】南部藩の天保銭の陰で密やかに沸騰していた1枚です。「安南二十一波写安南寛永不明品」のタイトルでした。かなり摩耗していますが、どうやら寛文様のようです。郭内の仕上げと永フ先端が長く跳ねあがって違和感があるのですけど鋳造品ですから・・・。ただ、真贋は分かりません。安南寛永と言われればその通りのような風貌なのですが、もともと寛文様はそんな銅色なのです。実は私が所有している寛文様は、ボナンザの表紙や矢部倉吉著「古銭と紙幣」さらには方泉處の表紙を飾ったもの。記憶に間違いがなければ桂寶こと倉田屋田中桂治を経由していると思います。つまり古銭界で存在しているもっとも有名な寛文様のひとつなんですけど、明和期に近いどろんとした青黄色い銅質。薄っぺらくはありませんが安南寛永と言われればそうかなあと思ってしまうかも・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月15日 【化け物登場】 6月15日 【化け物登場】この天保銭の落札価格はなんと182万9000円です。画像から長径は52.4㎜、短径35.1㎜、重量28.0gという堂々たる姿。私の所有している最大様が長径49.9㎜、短径33.6㎜、重量21.3gですから長径で2.5㎜も大きい。となるとこれは南部大字の原母(彫母?)クラスということになります。南部大字は月舘(関川)八百八が母銭を作成したと伝えられています。これが本当に原母(彫母)なら大発見です。無理を承知で一度だけ応札していましたが落札結果の10分の1以下でしたので問題外。ただ、側面の台形型の縦やすりというのがちょっと気に入らない。でも私に語る権利はありません。入手された方、画像送ってくれないかしら。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

なんだろう、この側面処理。母銭の常識から外れている。心がざらつきます。面背が素晴らしいだけに不思議な気がします。 なんだろう、この側面処理。母銭の常識から外れている。心がざらつきます。面背が素晴らしいだけに不思議な気がします。2016年9月8日の記事に南部小字の参考品があります。 その時の記事情報・・・(中略)平成21年9月に、郷土史家・古銭収集研究家の栃内元衛氏が発表されている、浄法寺の小林家で発見された「浄法寺山内柏木天保母銭」(と同系統のもの)の可能性があるそうで、地金が黄銅質であることもドンピシャだそうです。これは藩が山内に貸し出した「山内用母銭」なんだそうです。(後略) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この天保銭、ネットオークションで遊んでいて熱くなって落としてしまいました。画像では真鍮銭風に見えたのですけど、そうではありませんでした。(背穿内の処理やいびつな銭形が真鍮銭風)出品名では長郭手覆輪大濶縁でしたが、実は秋田の故村上師の所蔵品で、その名称は背覆輪存痕。(英泉 天保通寶研究分類譜第4巻No.1165)ただし、村上師直筆のタグには長郭手異極印・覆輪面存痕とあります。こうして拡大してみると覆輪痕跡は面背ともに「らしきもの」が見られますがやはり面の覆輪痕跡が目立ちます。極印は破損しているらしく変形ながら形は良く分かりません。 とにかく銭形がものすごくいびつです。歪形としたいのですけど、それほどでもないかしら?鋳肌が非常に粗く見えるのはおそらく鋳砂が粘土質で粘着性が高かったのではないでしょうか?  粗造と記しましたが、製作が雑というよりそこそこ丁寧なんだけど技術がなくて下手という感じで鋳肌や銅質はどことなく草点保風です。このような天保通寶については好き嫌いが分かれるところなんでしょうけど、私は好きなんですね。だから困ります。同タイプのものがあるかと思ったのですが意外に少なく、しいて言えば4月17日のものに似ていますが背の鋳肌と郭の処理が全く異なりますね。価値はともかくこいつはある意味でめっけものかもしれません。長郭手の草点保があるとすればこんな感じじゃないかしら。 粗造と記しましたが、製作が雑というよりそこそこ丁寧なんだけど技術がなくて下手という感じで鋳肌や銅質はどことなく草点保風です。このような天保通寶については好き嫌いが分かれるところなんでしょうけど、私は好きなんですね。だから困ります。同タイプのものがあるかと思ったのですが意外に少なく、しいて言えば4月17日のものに似ていますが背の鋳肌と郭の処理が全く異なりますね。価値はともかくこいつはある意味でめっけものかもしれません。長郭手の草点保があるとすればこんな感じじゃないかしら。※改めて草点保を観察しましたが、草点保の方が断然製作がきれいだし、砂目も極印違いますね。反省。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月6日 【利光教授の掘り出し物】 故、利光三津夫(りこうみつお:1927~2009年)氏は慶應義塾大学の法学部教授にして、日本貨幣協会の会長をも務めた人物です。「古貨幣夜話」は昭和58年(1983年)に慶應通信(株)から出版されていますので、教科書とともに学生生協に並べられていたものと思われます。何故そんなことを書くのかというと実は利光教授が教鞭をとられていた大学は私の母校でもありました。ただし、私と利光教授とは学部が異なりましたし、出版は卒業後のことでしたので、残念ながらこの作品を在学中に読むことはありませんでした。利光教授とは平成20年の江戸コインオークションの控室でお会いしています。大柄な、上品な身なりの方が杖を突きながらゆっくり入場して来たのです。私は教授とは面識がなかったので座ったまま談笑していたところ、天保仙人様が血相を変えて「利光教授だ、すぐに席をゆずりなさい」と小声で伝えて下さったことを覚えています。利光教授は古代法の律が専門の教授で、それが縁なのか古銭収集をされていたようなのですが、とくにジャンルにこだわることなく興味があるものを片っ端から求める「何でも屋」・・・ゼネラルコレクターでもありました。 そんな利光教授が銀座のコイン店で、一三六の刻印が打たれたロシア銀貨に出会います。漢字の刻印が気に入って購入・・・さすが、何でも屋です。その後、しばらくこの洋銀貨教授のコレクションの中で眠り続けるのですが、1976年のボナンザ6号に弥永芳子氏が寄稿した研究論文によって、この謎の銀貨の正体が明らかになります。諸外国の圧力を受け、幕府は安政6年(1859年)に函館も開港することになったのですが、流入する銀貨の大きさや品位がまちまちで、流通上不便極まりなかったのです。そこで函館奉行所は独自の判断で、外国銀貨を計量し、重量を打刻。二十五両までの包み銀として奉行所の信用で通用させようとしたそうなのです。しかし、品位や重さが違う外国銀貨の計測は困難を極め、結局9月末に始まったこの作業は20日あまりで打ちきりになったということなのです。 その後、同年11月になり長崎及び函館で、対象をメキシコ8リアル銀に限定して「改三分」の刻印を打ったものが作られました。この「改三分定印銀」は収集界で超珍品とされ、100万円単位の取引が行われています。(贋作が多いのでも有名です。)一方で、日本初の函館の刻印打ち洋銀については未だに評価が定まらない・・・どころか存在そのものが知られていません。皆様、古い外国銀貨があったら、漢字刻印がないか調べてみてください。 なお、収集界で確認されている函館刻印銀は以下の通りです。 ロシア25カペーク銀貨(一三六:1匁3分6厘)×2枚 アメリカ50セント銀貨(三二五・三三二) メキシコ8リアル銀貨(七二:7匁2分) フランスルイ18世銀貨(六六:6匁6分) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月2日 【白銅の土佐額輪・曳尾・琉球通寶】 額輪・琉球の記事を書いていて、いくつか思い出したことがあります。今から10年ぐらい前、たしか雑銭の会の席で見せられた1枚の薄肉の白銅天保・・・不知銭なのかもしれませんがつくりは完全に土佐額輪でした。見せて下さったのは東北のKさんだったようにも思うのですが画像も明確記録も見つかりません。記事の痕跡を探しましたが2013年の6月6日の記事にわずかにその点に触れているだけでした。今となっては撮影していなかったのが悔やまれます。 それからずいぶん時間が経ちますが、いまだに類品は見ていません。ただ、月間天保銭の古い記事の中に額輪に白銅銭があるとの記事があるようなので、いつかの再会を夢見ています。 それと探しているのが琉球通寶の白銅銭と曳尾の純白銅銭。琉球については「天保泉譜」にこうあります。「色 普通黄褐、中には深黄、赫褐又は黒褐で稀に白のものがある。」ただし、これは今もって出現すら聞いたことのない幻。琉球の白銅は天保仙人様も知らないそうですから眉唾品かもしれません。可能性があるとしたら広郭で、広郭にはやや青白い銅質や白黄色のものが時々ありますから・・・。 曳尾については天保泉譜に拓本も掲載され「曳尾白銅(五) 色純白、肌極めて密滑、質精錬作一層良。字画整い肌滑らか。」と具体的にあります。位付けの5位は琉球の小字とか進二天あたりと同じですからもっと見かけても良いのですけど、未だに会えていません。純白銅と書いてあるからには雪のように真っ白に違いないと思っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月31日 【琉球通寶124文通用の誤り】 私は古文書を読む能力はないので、余り偉そうなことは言えないのですが、HPを作成している過程で貨幣史に公然と書かれている間違いをときどき発見してしまうことがあります。例えば・・・ ①×丁銀鋳造の際には熱湯を満たした木箱に、溶解した銀を流し込む。 ◎丁銀鋳造の際には鋳砂を満たした木箱に、溶解した銀(=湯)を流し込む。 解説)熱湯に溶解した金属を入れると爆発します。これは溶解した金属のことを湯と呼ぶことを知らない学者が誤って解釈したもの。最近の古銭書にもまだこの解説が書かれています。(この話は天保仙人様より教えて頂きました。) ②△厭勝銭(ようしょうせん) 〇厭勝銭(えんしょうせん) 解説)厭勝銭の読みは日本で最も古い一般収集家向け古銭書のひとつ、古今和漢古銭之図文手鑑(寶銭図鑑)において雁金屋庄兵衛(寶銭鑑一)がふった誤読のルビが現代に伝わったものです。もっとも当時は「厭」の読みが確立して無かった可能性があり、庄兵衛は中国風の発音(yensheng)を表音記しただけかもしれません。 さて、今回は「琉球通寶124文通用の誤り」を挙げたいと思います。これは天保堂瓜生有伸師の天保通寶銭の研究や當百銭カタログにも記載がありますが、鉱山史・貨幣史を専門とする歴史学者の小葉田淳(こばたあつし)氏が昭和50年頃の著作の中で「鋳造された琉球通寶は1枚124文で、はじめ金一両が銭9貫文(9000文)の相場と指定されたが、文久3年春頃しばらく8貫文の相場とされたという。」・・・と記述しているのが原典のようです。(史窓第33号 薩摩藩の琉球通寶と三井店:京都女子大学史学会)私は原本を拝見しておりませんが、琉球通寶銭図譜の巻末の文献資料に写しが掲載されているのです。Wikipediaにも124文の記述があり、これでは日本中の貨幣マニアがこの見解に染まってしまう・・・と危惧しております。 これについてなぜ私が誤りだと考えているのか・・・それはごく自然な考えから。 額面100円と書いてあるお金で124円のものを売れと店主に迫ったところで、普通は売ってくれないでしょう?いくら薩摩藩が強権だとしてもあり得ないし、まして琉球通寶桐極印は他国との交易通貨として使用された経緯があります。銭相場で額面を下回ることはあっても上回ることはあり得ないのです。 私も腑に落ちないながらも琉球通寶124文説を長らく信じていました。この考えを改めたのは新貨両替に当たって増し分(ましぶ)という慣習があったことを知ってからです。例えば品質の良い小判を品質の悪い小判に交換するとしたら・・・1対1の交換比率では、退蔵されてなかなか進みませんよね。そこで両替商等に対して交換比率に色を付ける・・・これが増し分です。この増し分の記述が実は分かりにくい・・・さらに銭相場の変動が頻繁にある、そこに誤認が生まれるのです。実は今回、小葉田氏の記述中にもいくつか矛盾を見つけました。 それではWikipediaの「琉球通宝」を見てください。琉球通寶(當百)が鋳造された翌年の文久3年の銭相場が出ています。「当時の銭相場は金一両=6700文前後」とあります一般銭の銭相場が金一両=6700文で琉球が金一両=9000文・・・あれれ、普通にこの文を不通に解釈すると琉球の方が安い交換相場になっていますよね。これはいったいどういうことなのでしょうか? 実はこれは増し分を含む交換レートを表しているのです。 つまり、小葉田氏は「金一両を交換すると増し分を加えて琉球通寶銭9貫文になる」と言いたかったのだと思いますが、それが「琉球通寶一両分は銭9貫文の価値」との誤解を生んだと思われます。あるいは小葉田氏自身が純粋に誤解した可能性もあります。 「金一両=銭6750文=琉球通寶9000文」と仮定すれば、琉球通寶1枚は銭75文で1枚交換できます。25文のまるもうけ!琉球通寶124文説はどうもこのあたりから来ているのではないでしょうか。(注1) それにこれらはあくまでも交換レートであって流通価値そのものではないのです。 文久3年7月に薩英戦争が勃発。銭相場はさらに乱高下しています。天保通寶はこの頃80文で通用していたという記述をあちこちで見ます。銭80文が天保通寶1枚だとしたら、銭100文は天保通寶1.25枚です。つまり銭400文=天保通寶5枚ということになりますので、琉球と天保を同価値になります・・・でもさすがに気が引けるので、琉球通寶は天保通寶より少し大きく立派にした。この頃に半朱をつくったのも銭相場に左右されないようにするための工作とも考えられます。 なお、半朱を248文で通用させたというのも眉唾ですけど、これには少し根拠がありそう。琉球の初登場時期と半朱の初登場時期は微妙に異なります。文久2年~3年の間に銭相場は大きく動きました。「金一両=琉球8000文」になってから半朱は登場(文久3年9月の布達あり)していますので1両の32分の1の価値の半朱はちょうど錢250文相当になります。 これでは全くの等価交換になってしまうので(推定ながら)「金一両=銭〇〇文=琉球8000文」という間に入る数値があったと思われます。鋳造原材料を得るために半朱も銭100文(当時は96勘定なので実質96文)あたり24文の増し分を付けて交換をしたと仮定すれば・・・天保通寶や琉球當百2枚でも増し分をつけて交換したかは定かではありませんが・・・額面価値比較では「半朱=琉球2枚」になります。ただし、何度も申しますが、これは交換レートであって流通価値ではありません。(この後、通貨の乱高下はさらに進み、銭の地金相場化は進みます。これらの変化はごく短期間で進行していて面白いのですが、複雑すぎて私も理解できていません。) 以上が私の考えた説です。推定考察が中心で学術的根拠は希薄なので信じる信じないのもあなた次第。でも、かなり自信があります。 結論:琉球通寶の額面はあくまでも100文。天保通寶と同価値で通用させることを目的とした。また。半朱はあくまでも半朱で通用させようとした。琉球124文、半朱248文というのは異なる時期の交換レートを含んだもので、これが貨幣価値だと考えるのは誤認。(ただし、思惑通りの価値では流通しなかったと思われます。むしろ増し分相当額を値引いた額が流通価値に近くなっていったと思われます。) (注1)琉球通寶の交換レートは錢挿し(100文相当)に対し24文の増し分をつけて行った。当時は96勘定ですから銭挿し4本で96文の得となり、実質もう100文増えるので琉球通寶5枚と交換。もしくは交換所に銭100文を持ってゆくと、琉球1枚と24文をつけて交換してくれる。(領民は儲かったと思い大喜びです。)だから琉球100文は増し分を加えて124文になる。おおかたこんなところでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月29日 【接郭=土佐藩説】 侍古銭会のたじさんから上記について鋭い質問がございました。接郭=土佐藩説は明確に文献に記載されているわけではなかったと思います。どちらかというと自然発生的なものかもしれません。 佐野英山師が四国の堀見甘泉堂の土佐通寶コレクションを銭幣館に納めたのが昭和17年頃(1942年)の話で、その中に額輪の母銭が複数含まれていたそうですが、これらが土佐藩銭であると広く認識されるまでにはまだ相当時間がかかります。天保泉譜(勢陽譜:1956年頃)の時代においてもまだ土佐額輪の名称は浸透せず、南部民鋳とされていました。また、接郭広郭の名称で土佐額輪が水戸接郭銭の中に納まっています。やがて1975年に小川青寶僂師によって天保銭図譜が刊行されてやっと、土佐藩銭=額輪が定着し、接郭と分離されるようになりました。ところが天保銭図譜の中に額輪刔輪とされた拓図があり、これが水戸接郭と極めて紛らわしいのです。小川青寶僂師の弟子筋にあたる天保堂瓜生有伸師が天保通寶銭分類譜という頒布会方式の泉譜を出版していますが、その第4回の配本を見ても接郭にしか見えない図がいくつもあります。実は額輪の中には私が本体と呼称している細字で極印の小さなタイプのものと、製作が粗く極印がやや大きく肥字になる系統が混在しています。(近年、この肥字になるタイプを再び南部民鋳に戻す動きがあります。)この本体系が額輪刔輪の系統であり接郭にとても似ているのです。(私の認識です。) ところでその昔は土佐藩藩銭と言えば「額輪」ではなく「平通」が充てられていました。それを小川師は新たに発表した泉譜で萩藩に移したので、古泉界は賛否両論がひしめき合う形になったようです。収集誌上には1979年、後藤良則氏が小川師の新分類に疑問を投げかけるとともに水戸大字こそ、書体的に土佐通寶に近似していて土佐鋳の可能性がある・・・と記述しています。同時に接郭も額輪と近似した手法なのであるいは・・・という示唆もあったと思いますので、ここらあたりが、接郭=土佐藩説のはじまりかもしれません。なお、制作日記の中には随所に土佐額輪が出てきていますが、参考になるとしたら2010年8月22日、2012年10月1日、2013年5月29日、2015年3月26日あたりをお読みください。また改造銭物産展もお読みいただければ幸いです。(私もいろいろ書いてはいますがすっかり内容を忘れてしまっていました。) ※額輪本体と接郭の極印は全く異なります。額輪は小さな極印が深く打ち込まれます。接郭は真ん中の葉の大きな桐極印です。砂目も違うので別座でしょうね・・・やはり。なお、額輪肥字はよく見かけますが、額輪の本体は評価以上に少ないのではないでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月25日 【琉球通寶の桐極印】 天保仙人様が発表した「天保通寶段位制度(仙人への道)」によれば、6段認定は琉球通寶の大字小字の桐極印各3種ということですけど、これはなかなか難しいミッションです。現在の私の桐極印保有状況は「大字狭貝寶×1」「大字平尾球×1」「小字×2」と、ミッション半ばなのです。この後に入手の可能性があるとすれば「小字狭足寶」ぐらいで、あとは財力不足もさることながら出会うことも難しい品ばかりです。だいたい、桐極印にどんな書体があるのかも良く理解していなかったので調べなおしました。ところが多くの泉譜が、存在することを説明文には挙げているものの銭種が明らかでなかったり評価が書いていなかったりと様々。「琉球通宝銭図譜」にも評価はなく、唯一「当百銭カタログ」に市場価格の記載がありました。 桐極印の存在確認 小字・・・・・・存在する。(当百銭カタログ評価:8万円) 小字狭足寶・・・存在する。(当百銭カタログ評価:15万円) 大字狭貝寶・・・存在する。(当百銭カタログ評価:10万円) 大字平尾球・・・存在する。(当百銭カタログ評価:15万円) 大字短尾球・・・存在する。(当百銭カタログ評価:18万円) 広郭・・・・・・存在する。(当百銭カタログ評価:25万円) 大字大頭通・・・未見。 大字宏足寶・・・未見。 大字小足寶・・・未見。本品の存在そのものが絶希。 中字・・・・・・未見。多分存在しない。 当時のカタログ評価はかなり高く、現在の市場での価格はおそらくこの60~70%ぐらいだと思います。存在が少ないことは分かっていても、地味なので価格反映がしづらいのが一因のようです。要はそこまで熱心に収集する人が少ないのだと思います。私が過去に出会った数からすると小字の本体が最も多く、次いで意外にも大字平尾球が多く、大字狭貝寶や小字狭足寶が同じぐらい、広郭は画像で見たことがあるだけで大字短尾球は存在そのものが少ないので出現の噂も聞いていません。 根拠のない存在数予測ですが・・・ 小字>大字狭貝寶>小字狭足寶>大字平尾球>大字短尾球>広郭 じゃないかなあと漠然と思います。大字狭貝寶と小字狭足寶、大字平尾球の順序は本音は謎。 広郭はサ極印なら中字に次いで存在が多いのですけど、桐極印は本当に稀のようです。 桐極印については①天保通寶との打ち間違え説②初期銭説③交易用のもの説 などがありますが私は③の交易用だと考えています。琉球は地方通貨と考えられていますが、実際には広島藩との交易決済に琉球通寶を使用した記録が残されているようです。桐極印の琉球は製作が良いことになっていますが、中でも小字の桐極印の製作は群を抜いて良い気がします。琉球の書体別の鋳造順については未だ詳らかになっていませんが、この桐極印の存在が何かのヒントにならないか考えていますが・・・う~ん、難しい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

文久永宝周遊会は九州の坂井氏、および坂本氏を中心に活動されている文久永寶探求グループで、その研究熱心なことには全く頭が下がります。さて、収集6月郷の記事は直永手細字仰寶という新種というべき銭種の紹介です。 細字系の書体で寶字が仰ぐ珍品に細字長寶があります。数年前、その細字長寶に似たもので細字狭冠寶なるものが発表されまして、そのとき偶然私の記憶に残っていた品がドンピシャその品だったわけなのです。(2014年3月8日制作日記)また、直永の分類のおりに現物を送付したこともあり、どうも私も会員ということになっているのですけど、熱心さのレベルが全く異なり、幽霊会員の状態で情報だけを頂いております・・・すみません。 直永手細字仰寶の特徴 「文」前足が長い 「久」俯頭気味で第一画が少し長い 「永」俯頭永で仰フ永 「寶」仰寶で寶足は長寶ほど長くない この記述の特徴だけでは「細字垂足寶」や「細字跛寶」となかなか区別がつかないと思います。参考として「美星倶楽部」をご覧ください。 さて、収集記事を拝見して感じたことがありました。拓図のサイズがバラバラなんですね。①の昭和泉譜は印刷物からの転載なのでまだしも、実際には大きさで5%前後の大小がありました。したがって個々の転載した拓本は内径で大きさをほぼ統一してあります。一番わかりやすいのは収集誌上で拓本5(⑤図)でして、元稿では面背の大きさがまるで異なっています。印刷による画像のゆがみはときとして真実をゆがめます。瓜生氏の刊行物の銭径表示があまり信用できないことは以前にも書きましたが、印刷だから仕方がないのか、それとも意図的だったのか、あるいは拓本からサイズ計測をしていたのかは今となっては分かりません。 古銭は0.1㎜の微差を感じ取るような世界ですのでこの点は気を付けて頂きたいものです。 ところで昭和泉譜の拓影を見ると②~⑤がものすごく広穿に見えてしまいます。(実際は広郭な分狭穿のようです。) これと同じ品が文久泉譜、文久永宝分類譜、文久永宝分類抄に載っていないことに気づき、さらに同じ書体のものを探し求め発見するなど、常人の域を超えた超人としか言えません。だいたい、上記の全ての銭譜を所有している人物がこの世に何人いるのでしょうか?文久永宝分類抄などは泉譜として刊行されたものではなく、増尾富房氏の「銭貨」に1979年から81年にかけて連載された記事なのです。(会瀬浜太郎氏著) 坂井氏の藏品は2万枚・・・私は6~700枚ぐらいでしょうからスケールが違いすぎます。しかも多くが貰い物であり未整理品です。この変種はどうも保有していないと思いますのですけど、探せばまだ何かが出てくるのかもしれません。ここのところ文久はご無沙汰しておりますのでそろそろ探求を再開するべきなのかもしれません。でも難しいから気が重いなあ・・・。 ※拓図は内径の大きさをほぼ統一しています。収集6月号からの複写転載ですので、歪みがあるかもしれませんがご容赦ください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ネットオークションに出ていた琉球通寶の小字です。通字に鋳不足小欠はありますがなかなかの美銭に見えました。また、極印は桐極印に見えましたので少し色を付けて応札・・・どうせ逆転されるはずと思いきや4万円未満で落ちた!  これは予想外にして予定外。歯医者に支払うべきお金が古銭に化けた!届いた品は間違いなく桐極印。喜ぶべきなのかしら?小字桐極印はこれで2枚目になりました。 これは予想外にして予定外。歯医者に支払うべきお金が古銭に化けた!届いた品は間違いなく桐極印。喜ぶべきなのかしら?小字桐極印はこれで2枚目になりました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以前も書きましたが張足寶にはいろいろなサイズや変化があります。秋田の故、村上師がそうであったように、私も気になって重品覚悟で集めるようになってしまいました。この品は出張帰りに新橋のウィンダムさんにおいて購入したもの。価格設定はかなり強気でしたが濶縁ぶりが気に入って買ってしまいました。おそらく2016年の2月8日の記事の品のものと同系統のようです。張足寶には寶貝の底、前足の付け根に近い場所に欠損があるものが多いのですが、こいつにはその特徴がありません。また、背の濶縁ぶりは見事です。わずかながら天上にも意図的な刔輪痕跡があり、寶足もちょっぴり長くなる張足寶なのです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

中国のRさんから頂戴した画像です。友人の所有物だそうですけどなかなか楽しい絵銭ですね。新寛永の絵銭はどちらかというと新作のお土産品的なものが多数見られるのですけど、これは使用した雰囲気もばっちりあり、純粋な玩具としての絵銭です。時代はさほど古くはないと思いますがいわゆる実用玩具としての味がありますね。厚みもあるし重量感も十分です。たくさん遊ばれたのでしょう。傷がありますがそれも良い風景です。 ※最近悪質なフィッシングが増えてきています。私もやられましたし、実は仕事場のHPも最近改ざん被害に遭いました。うかつに投稿記事のリンクはさわれません。困った世の中になりました。シュミランさん大丈夫かしら? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

四国の寛仙堂師は古寛永の権威です。現役の収集家の内、古寛永について泉譜をもっともよく発行している人物であり、同じ四国の谷師と双璧だと思うのです。古寛永の長門手本銭についてはこの両氏の所有になっているものが多いと思います。一方で古寛永の収集家は絶滅が危惧されるほど少ないのでこれらの貴重な資料が将来も残されるか否かはとても不安なところ。一方で私も人生の後半に差し掛かっておりますので近い将来を考えると財政的にも古寛永を買い支えるのは難しい・・・でも興味は尽きないから困ります。 長門の手本銭は俯永様・麗書・裕字・勁文・奇永は良く見かけます。異永は目立つので手本錢としては人気がありますが、入手不可能なほど少ないものではありません。一方、これら以外の手本銭は大家の収集箱にしっかり収まっているのでしょう。太細様・正字様・星文様・広永様はめったに市場に出てきません。寛仙堂師の放出はある意味最後のチャンスなのかもしれないという思いもあり、記念に1枚だけ入手を計りました。もちろん、平成古寛永銭譜の1149番原品でもあります。本品は辵の折頭が加刀で切断されています。古寛永は見分けが難しく、正字様と星文様の違いが分かりづらい。基本は正字様はもじがやや郭寄りであり、星文様はやや輪寄りなのです。いわゆる寄郭と離郭との差なんですけど非常に難しい。じっと書体を眺め続けているとなんとなく印象が違うことに気が付く・・・かもしれません。頑張ってください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヤフオクに注目の古寛永が多数出品されていました。星文様の長門銭です。古寛永長門銭と言えばその独特の書体や白い銅質等から根強い人気があります。星文様はありそうでなかなか手に入らない品種でありまして、なかでも手本銭類と通頭に変化のある類は市場で見かけることもめったにありません。古寛永は収集人口が少ないので、将来的な譲渡がかなり難しそうなので、(歯の治療でお金もないし)今躍起になって集めるのは自粛すべきだと思っていても、集めてる人が少ないからこそチャンスだという悪魔のささやき(幻聴)が聞こえてしまいふらふらと魅入られて応札。しかし、私以外にも幻聴が聞こえる方が多数いらっしゃるようでした。 星文様の通頭の変化と言ってもわずかですし、よく見れば本当につまらないものなんですけど、この類の源氏名(あだ名)三兄弟の知名度は抜群なのです。 私は通頭が塞がっている塞頭通だけは所有していますが、ネットの品は泉譜原品ですし白銅質の色合いと背の形成が美しいので欲しかった。でもみるみる高騰してしまいました。 削頭通は塞がった通頭を道具で無理やり開いたもの。拡大すると加刀の痕跡がはっきりわかります。 そして幻頭通は類品中の超有名品にして難獲品。画像の品は地肌が波打って非常に美しい。実はこいつだけは絶対落としてやろうと観察していたのですがあれよあれよという間に2万円を超えてしまいました。皆さん、幻聴が聞こえすぎているのではないでしょうか? 最下段は削頭通の大様母銭。名品中の名品です。さすがに高額品なので今の私には欲しくてもおいそれと手を出せる相手ではありません。幻聴をかき消しましたね・・・こいつは目の保養です。 結局、大騒ぎして収穫は星文手削辵の手本銭が一枚だけ。分相応の結果ですが、星文手の手本銭は1枚は欲しかったので一応満足です。これで長門銭の手本銭は広永様以外の基本書体がすべて揃ったと思います。(異永・奇永・麗書・裕字・正字様・俯永様・太細様・星文様) ところで、秋田のOさんが再出品していた不知長郭手は競り負けていました。17000円で出ていたときは不落で、値下げ再出品。なんと10000円。これならもらい!と思いましたが、ふたを開けてみれば2万円超過。なんだよ~。もちろん負けました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月12日【大珍品!半朱濶縁?!いえ、贋作です。】 琉球通寶の半朱にはあまり手替わりがありません。側面の仕上げが砥石で滑らかに仕上げられたものとロクロ仕上げの条痕が残るものがせいぜいですけど、天保通寶と類似カタログには濶縁(評価:少)と密鋳(評価:15000~20000)が掲載されていますが、果たして本物をご覧になった方はいかほどいらっしゃるのか?かくいう私も仙人様から拝見したことがあるだけなのです。(2015年7月17日制作日記参照) 琉球通寶の半朱は琉球国に限り通用と思われていますが、実際には薩摩本国でもかなり流通しています。 薩摩藩の役人は経済政策に疎かったようで、琉球通寶を領地内通貨として無秩序に発行してしまったため、通貨がだぶつきその結果超インフレが発生してしまいました。物価が上がり諸民が苦しむだけでなく、自国産物が高額になるため他国との交易にも支障が生じます。売れないのに値段が高い・・・これは困ります。藩札などを大量発行する場合、発行数量に合わせて金銀などの通貨を回収(引き換え)して、通貨流通量をある程度コントロールするべきなのです。 本来は地方通貨であるべき琉球通寶ですが、一部の国との間では(決済通貨不足を補うため)交易決済通貨として使用されたようです。隣接地の細川領八代・水俣近辺において半朱の密鋳銭がつくられたのはこれが背景のようです。 さて、4月23日に(おそらく中国製)の)半朱を紹介しましたが、ここに掲載するのはそれとは別系統の物と思われます。濶縁縮字になり、文字も肥大していますが、広郭にはさほどなってなくおそらく覆輪写しによる贋作です。天保仙人様からかつて分譲して頂いたもので単独で見るとほぼ確実に騙されそうな品です。本物との差は極印がないことと、少し軽く、表面がやや滑らかになっているぐらい。側面などの製作はほぼ完ぺきで古い技術を忠実に再現しています。やっかいなことに極印をあと打ちしたものも存在するようですので、半朱の濶縁や密鋳銭についてはよほど自信がないと手が出せません。(仙人様曰く古い時代に作られた写しらしい) 半朱や琉球通寶はどちらかと言えば地味な古銭なのですが、贋作は最も多い方だと思いますのでご注意ください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5月11日【島屋直寶が出た!】 5月11日【島屋直寶が出た!】島屋直寶をついに選り出しました。もちろん私じゃありません。関西のSさんです。ヤフオクで購入した約3Kgの雑銭の中から発見したそうです。薄めの銭体ながら画像以上の超美形だそうです。外径25.67㎜ 内径20.56㎜ 重量2.94g・・・あるところにはあるのですね。島屋文などはドラム缶1本分撰銭をしても見つからないと言います。Sさんはどれぐらい探したのでしょうか?たぶんトン単位じゃないかしら?そうでないとしたら強運です。おめでとうございます! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5月10日【不思議な宏足寶】 5月10日【不思議な宏足寶】秋田の某氏の出品物です。寶後足が曲折して全然宏足寶らしく見えませんが、強刔輪で大振りで何より花押の変形に共通点が見られるタイプ。すなわち、花押の一番長いひげが上に跳ね上がり、袋の下の角がポツリと破れるのです。全体に細縁で天上の刔輪が強烈です。私は類品を持っているのと歯科受診で大散財が確定しているので自粛・・・あんまりしていないかな?しかし、インプラントは高い。すでに奇天手が買えるだけの支払いをしています。 このクラスの品はもう少し盛り上がるかと思いきや不落が続きました。皆さんもっと興味を持ちましょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

中国のRさんから投稿が来ました。おそらく私のHPを翻訳ソフトを使ってお読みになられているのでしょう。中国語特有の簡体字でメールが来るのですけど、まだまだ誤訳が多くて良く分からないことも多いのですけど、日本の古銭が大好きなのは良く分かります。知識もついてきて時々ハッとする掘り出しもされてます。上段がRさんが発見した品。厚肉小様の品だそうでおそらく密鋳の背千(無背?)母なのでしょう。郭内のやすり掛けが強烈ですし、磨輪も強いので葛巻あたりの鉄銭の母なのかも。粗末なつくりですけど愛嬌がありますね。 下段はオークションネットで画像があまりにもキュートだったので格安応札してしまい落ちた舌千無背の母銭。鉄銭ははほとんど守備範囲外なのですけど・・・。こうして並べてみると下段は濶縁で全く系統が違うようにも見えます。上段はたしかに背千の書体の流れ・・・舌千無背は通の位置が下がり明和期亀戸銭小様降通がモデルとも言われているようです。ただし、いずれも肉厚小様で最終目的は鉄銭の密鋳ですから・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【おまけ画像:幻足寛2枚】 【おまけ画像:幻足寛2枚】左は昔オークションで落札してしまった品。右は大和文庫で落札してしまった品。後者は四国のKさんの出品物です。こうして並べると2枚が全く遜色ない品であることが分かるでしょう? 幻足寛は大型銭のわりにいまひとつ製作の良いものが少ない気がするのですけど、2枚とも母銭のように細字でしっかりしています。しかし残念ながら両方とも通用銭です。右の鋳放しは通用銭と分かっていて購入したので納得なんですけど、左の品は母銭だと信じていただけにショックは大きく、入手して以来アルバムに入れっぱなしでした。当初は歯科技工士の道具での加工を疑ったのですが、面文や背には一切手が加わっていません。このたび、新寛永の部の再編集のため久々に眺めたのですけど通用銭としてはものすごくきれいな品なのです。地肌の砂目も美しく残っていて側面も自然。郭内のやすり目だけが気になるのですけど、初鋳の極美通用銭ということならそれなりの価値はあります。ただし支払った金額は母銭としてのもの。3枚分は支払ってしまいました。反省! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月7日【HP改造進捗状況】 新寛永の部の改造に取り掛かってほぼ3ヶ月・・・なんとか一文銭の部が85%ぐらい完成しました。85%というのは今の私の力からするとほぼ完成に近いとお考えください。行方不明だった輪十二ツ打ちと千鳥は無事発見。丸屋の大様は未だに発見できず。残りの15%が実に面倒なのでぼちぼちになると思います。高津銭の母銭関係は誰かに譲ってしまったので所在不明。安南寛永は未整理品が沢山あって事態の収拾不能かもしれません。これでは永久に完成しないかもしれません。 ※一時期、スマホなどからのアクセスができなくなっておりました。設定エラーでしたので修正させて頂いております。ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5月5日 【粗造細郭手を逃す!】 5月5日 【粗造細郭手を逃す!】見ての通り粗造の品です。ネットに出ていましたがたぶんあまり人気がないだろうと高をくくっていました。油断すると眠くなります。 ウサギと亀のウサギです(見た目とは違います。)・・・亀じゃなくちゃいけないのですけどつい、うとうとと・・・気が付いたら10分前に終わってました。細郭手でこのような色の粗造はあまり見かけたことがありませんでした。こういう顔のやつも私は好きなのです。いびつだし素朴だし・・・でも、応札できなきゃ手も足も出ませんでした。合掌・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

元文期日光銭の撮影をしていて日光千鳥1枚が行方不明になっていることに気づきました。2年間ぐらい机の上にあったはずなのですけど・・・その後どうしたかとんと思い出せません。探していたら通下片千鳥の異形を発見。さらに白目類に混じって右の画像の品を再発見。こいつは数年前に雑銭の中から選り出したもの。わかりますか?元禄期亀戸銭の厚肉抱寛の白銅銭です。泉譜類には未発表のもの。色は白目にそっくりで純白とまではいかないもののいい味しています。多分ものすごく貴重品だと思います。千鳥は見つかりませんでしたけど、まあいいか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||