|

|

| |

| 【萩藩銭】 |

| |

この銭も古くは佐渡銭とされていました。母銭は独特の鋳ざらい技法が用いられていて、古寛永の長門銭にその手法が類似していることや、母銭が西日本の中国地方中心に発見されていることなどから萩藩銭に落ち着きました。同じ書体がないと言われるほど文字変化が多く、また一目で本座でないと分かることから絶大な人気がある銭貨群です。ただし、制作については今ひとつといったところでしょう。

主な書体は 曳尾 方字 進二天 縮通 平通 などですが、平通を除き変化が極めて多いのが特徴です。 |

| |

|

|

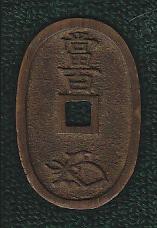

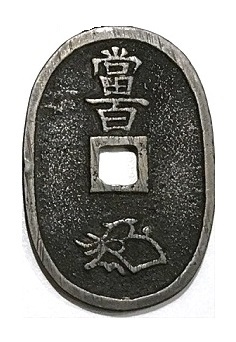

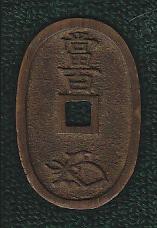

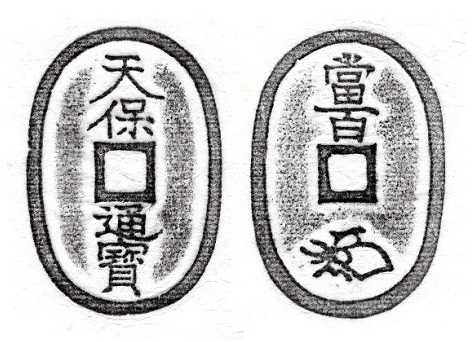

曳尾(大様) 【評価 3】

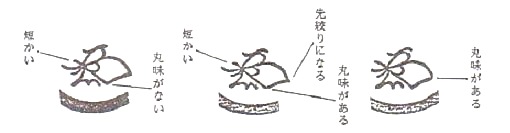

非常に個性的な書体です。なかでも通字のしんにょう末尾が気持ちよいほど長く尾を引きます。背の花押(下部のサイン)も独特です。

銅色は概ね淡黄色ですが肌が粗く縦のやすり目が全体に残ります。削字変化が非常に多く、手替わりがたくさんあって人気銘柄です。

※別に気に留めていなかったのですが、計測した結果かなりの大型銭だということが判明しました。

長径50.1㎜ 短形32.8㎜ 重量23.0g

ただし0.2㎜は湯道の痕が下方にあるためだと思います。 |

|

|

|

曳尾広郭俯頭通厚肉 【評価 3】

肥字系の品。上の品も広郭ですが、こちらの背郭も雄大。通頭が俯しています。重量は25gを超えている初期銭。私にとって10枚目の曳尾となりました。

※曳尾は肥字と細字に大別され、それぞれに狭天系が存在します。 |

|

|

|

曳尾短二天 【評価 3】

天の横引がわずかに短く変化しています。曳尾は太字のものと細字のものがありますが、これはまぎれもなく太字です。 |

|

|

|

曳尾仰頭通(小頭通) 【評価 3】

通字が加刀によって崩れ、とくに通頭が小さく仰ぐように変化しています。 |

|

|

|

曳尾低頭通 【評価 3】

曳尾類は加刀による書体の変化が多く見られます。この銭は通頭が低く、郭から離れます。

(平成17年オークションネットⅤより) |

|

|

|

曳尾大天 【評価 少】

濶字系ではもっとも文字が大きく、類似貨幣カタログでは巨天の名前が与えられています。絶対的な特徴として天の二引きの下段に三角のふくらみがあります。

平成20年の暑気払い古銭会において撮影した逸品です。

(天保仙人 所蔵) |

|

|

|

曳尾狭天 【評価 3】

曳尾短天とも言われるが泉書によっていまひとつ呼称が一定していない。天のふんばりが極端に狭いもの。

狭天は太字と細字の両方に存在するがこれは太字系か?ただし背文字は細く変化しています。本品は人偏が狭くなる狭人になっています。 |

|

|

|

曳尾狭天背広郭長点通 【評価 3】

上掲と同じ品種ながら微妙に書体が異なります。

人偏長く通点大きく通尾も短いなどあげたらキリがありません。削字変化の一例として掲示します。 |

|

|

|

曳尾狭天(面細郭破天) 【評価 3】

狭天ですが、面郭が細くなり、天字第三画がやや短い。削字変化サンプルとして掲示します。 |

|

|

|

曳尾細字大字 【評価 少】

本当に細字です。鋳ざらい痕跡が分かるようなつくりながら、文字の幅が広いつくり。とくに通用、寶貝の幅が広く、天の足も気持ちよく開きます。 |

|

|

|

曳尾大字保 【評価 2】

保の口大きく、人偏の第一画が長いもの。曳尾大字は天の足が大きく開くのに対し、大字保は天前足が下方に向かって長く伸びます。また、百の横引きの先端が上がり、後端が下がり、あたかも逆卍のようです。この書体を細字削字と分類する泉譜もあるようです。 |

|

|

|

曳尾短尾通(短二天昴保) 【評価 3】

通尾が太く短いもの。本品は天保通寶研究分類譜原品と言うことで購入したが、正合品が見当たらない。天の横引きが短かく狭木保、昴点保になっています。天の横引きの長さは違うように見えますが当百銭カタログの拓にかなり近い品で兄弟銭?それとも? |

|

|

|

曳尾細字 【評価 3】

加刀によって文字細く伸び伸びしています。細字の類は総じて製作が良いようです。 |

|

|

|

方字(白銅質) 【評価 4】

方字とは角張った文字の意味です。曳尾に書風は似ますが文字が大きく、通字しんにょうの頭がが長いのが目立ちます。背の花押の形状も本座に近いものになっています。また、郭幅も曳尾に比べると本座に似ています。銅色は曳尾に比べるとやや白銅質気味のものが多いような気がします。 |

|

|

|

方字(赤銅質) 【評価 3】

萩銭方字は白銅系のものがほとんどですが、たまに赤い銅質のものが存在するようです。

※赤く発色するものは火中品がありますので過大評価はできません。あくまでもご参考までに・・・。 |

|

|

|

方字薄肉(13.4g) 【評価 3】

方字は薄天保の異名があるほど薄肉の傾向にあります。ただ、15gを切るとさすがに少ないと思います。この天保の肉厚は1.6~1.9㎜でしかも白銅質の美品。前の所有者はおもちゃ(参考品)として出品されていました。英泉譜において一番薄いものでも1.97㎜ですからかなりのものです。なお、京都のT氏の報告で12.9gの方字があり、最軽量クラスではないかと思います。 |

|

|

|

方字(未使用) 【評価 4】

やや、狭天気味になっています。

方字の標準銭文径は40.7㎜ほど。次鋳は40.2㎜以下になるはずです。 |

|

|

|

方字狭二天 【評価 4】

天の横引が短いもの。赤銅質のものがこの手には稀に存在するようです。 |

|

|

|

方字細字狭二天 【評価 3】

小川譜で細字(5位)としたものと、類似カタログで細字細郭(15000~20000円)と各譜で狭二天とされるものの中間品でしょうか。

上のものと比べて銭文径も大きそうに見えましたがとくに変化なし。鋳ざらいの結果ですっきりしたものでしょうか?私はここまですっきりした銭文の方字ははじめて見ました。

|

|

|

|

方字短二天 【評価 大珍】

単純に天の二引きが極端に短いだけなのですけど、世の中に2品目が存在していること自体初めて知ったもの。英泉還暦記念泉譜にわざわざ通用銭が掲載されていましたのでそれだけ貴重だということ。存在数的には島屋文以上珍しいものだと思います。これは次鋳タイプのもの。

|

|

|

|

進二天 【評価 1】

天の二引きが偏っていてバランスが悪い。通寶字も配置がずれ仰寶気味に見えます。寶足が特徴的。

※進二天は縮通に良く似ていますが、背の花押が小さくなります。とくに左下部の突き出し部分の長さにご注目下さい。(仙人談より) |

|

|

|

進二天(狭二天) 【評価 1】

天の二引きがわずかに短く、歪みが少ないタイプです。本品は未使用色の残る美品ながら、拓本の墨でしょうか?残念ながら大きく字を汚してしまって落ちません。 |

|

進二天(狭二天)大様 【評価 1】

大型で砂抜けの良い進二天。この類の美銭は少ないと思いますよ。

長径49.26㎜ 短径32.31㎜

銭文径40.86㎜ 重量20.2g

|

進二天刔輪 【評価 少】

進二天狭二天の書体で刔輪が強く見られるもの。本品は寶下の刔輪が強く離足寶になります。天上も加刀痕跡がしっかり残ります。この類通尾が短く跳ねる傾向にあるようです。 |

進二天強刔輪 【評価 珍以上】 進二天強刔輪 【評価 珍以上】

進二天の書体で面背とも強烈な刔輪がされています。通尾が跳ねあがる癖と花押の形状が縮通に近似する特色があります。英泉天保通寶研究分類譜にも寶足が長くなった拓本があり、一種と思われます。

(東北T氏) |

縮通仰二天 【評価 少】

どこと言って特徴のない書体ですけど通字が委縮する癖をもって縮通と称します。寶足が肥大し湾曲する癖があるほか、天がやや仰ぎ気味になります。刔輪のため當字はやや離輪します。

長径48.65㎜ 短径32.4㎜

銭文径40.4㎜ 重量19.8g |

縮通仰二天大様白銅銭【評価 少以上】

萩藩銭は白銅のイメージが強いのですが、実際に白くて大きいものはちょっと少ないと思います。

長径49.15㎜ 短径32.75㎜

銭文径40.85㎜ 重量17.3g

|

|

|

縮通仰二天(狭木保) 【評価 少】

進二天に良く似ていますが、書体形状が微妙に異なります。通辵頭が前に出ることなくこじんまりとしています。寶足もやや長く、後ろ足が垂足寶気味になります。掲示品は保字人偏がやや大きく反り返り、通頭が進まない異品で、精査の結果、狭木保という珍品であることが判明しました。縮通は天保泉譜では位付け2位、天保銭図譜でも3位の珍品です。狭木保は天保泉譜で位付け珍というとんでもない珍品です。

|

|

|

|

縮通仰二天鋳浚銭 【評価 ?】

母銭として売りたてられることもあるそうですが、母銭にしては内径の大きさなどが不足し通用銭サイズです。ただ、萩藩銭にこのような加工を受けたものがときおり見られるため、鋳銭工の練習など何らかの意図を持って加工されたもの・・・と推定できるそうです。

鋳浚加工の技法を見るには良いサンプルです。

※美大生作とも言われます。通用銭に見られる鋳ざらいの方向と異なるなど問題点も多々あります。

※贋作の疑いが強い品 |

|

縮通平二天 【評価 珍】

縮通系の中で天の二引きが仰がないものがあります。系統としては別かな・・・と思うのですがとにかく見ることも難しい品。画像のような美銭は滅多に出会えません。画像はヤフオク出品時の物を借用しました。美銭に出会ったときは覚悟を決めてご入手ください。藩鋳銭の中ではトップクラスの難獲品です。

|

縮通平二天 【評価 珍】

縮通で平二天になるものは多くが刔輪が強く細縁になるようです。本品は天保通寶と類似カタログの原品であり、2025年の銀座コインオークションの原品です。色調は画像の通り白みがかった赤になっています。意外に銭径が大きく、横太りの小判型になっています。

長径49.3㎜ 短径33.1㎜

銭文径40.4㎜ 重量18.7g |

縮通平二天(濶縁手)【評価 珍以上】

2025年10月に駿河に出品された縮通平二天ですが、刔輪が少なく広郭濶縁になります。未使用職が残る美品です。一見、刔輪銭より大ぶりに見えますが、実際の大きさはほとんど変わりません。古来有名な縮通濶縁とは異なり、天上、當上の刔輪がほぼなく、長径も少し小さい。ただし銭文径はかわりません。

長径49.2㎜ 短径32.9㎜

銭文径40.35㎜ 重量21.7g |

縮通隔輪 【評価 珍以上】 縮通隔輪 【評価 珍以上】

2015年12月5日に東北のN様から新種であると発表がありました。刔輪が強く天保の文字の形もやや進二天に近いものがありますが、背の花押は縮通。上に掲示した進二天隔輪に似ていて通尾も跳ね上がります。

(稲陽舎様)

|

縮通遒勁(平尾天)【評価 大珍】

縮通平二天の中のさらに変わりもの。平二天肥字の異名もありますが肥字には見えないので遒勁と仮称しています。

平二天の中でも文字が大きく、文字の修飾も独特。天二長く、天尾の末に鋳だまりがあるのを修正したのか尖尾気味に平尾天になります。人偏、保点、寶足、當冠前垂、百横引なども字画が長い。花押は角の先端の長さが揃うなど見どころ満点の奇書体です。見栄えはしないものの存在は絶希少。お金を出しても入手が極めて難しい品です。 |

|

|

平通 【評価 1】

面背ともに文字が幅広で大きい。土佐通寶の当二百に書体、制作ともそっくりでこれがなぜ萩藩とされたのかが良く判らなかったのですが、瓜生氏の文献を読みついに私も降伏し、銭籍を異動することにしました。輪側の桐極印は丸く、背の覆輪の様子も下の額輪に近似していると思います。制作はやや粗雑で面に粗い縦やすりの痕が残っています。書体変化はほとんどありません。鋳肌はざらつくものとやや滑らかなものとがあるそうで、銅色は白黄色が基本ですが稀に白銅色もあるとのこと・・・見てみたいです。掲示品は長径50.0㎜ 短径32.8㎜ 21.5gの堂々たる大様銭。 |

|

|

|

平通(鋳ざらい銭) 【評価 1】

地肌、輪際、文字際に鋳ざらい痕跡が確認できるもの。全体に少し深字になっています。そんなに大騒ぎするようなものじゃないです。 |

|

平通が土佐藩銭とされたのは、その筆法と製作が土佐通寶當二百小様に酷似していたためですが、母銭が山口方面に多く出現することと、鋳ざらいなどに近似点があること、テーパーが極端であるという特異性があること、50㎜に近い大型銭があること、筆法に近似点があり、平通を鋳ざらって曳尾に変化していった可能性があることなどの観点から萩藩に異動した事実があります。

方泉處が指摘したように書体変化がほとんどないことや、土佐通寶との共通性の問題も残りますが、私のHPによって古銭界が混乱しても困りますのでここらで大勢に従うことにします。なお、天保銭の場合、資金や物資調達のための使用が本来の目的ですので、藩内で使用するより他地域で流通させたほうがその製造目的がかなうというもの・・・そのため、薩摩藩が大阪で天保銭を大量行使したのは当然のことで、流通地=鋳造地という構図は必ずしも当てはまらないと思います。(私の持論。)また、薩、長、土、肥連合の中で鋳銭関係者の密かな技術交流があったのでは・・・などどいまだ私の中で平通=土佐の夢想は払拭されていません。

ただ、瓜生氏の文献で 平通と曳尾の背文字を比較すると良く似ていると言うくだりは納得できました。 |

| ※鋳ざらい母銭については変造の可能性が極めて高くなっています。 |

| |

| 【水戸藩銭】 |

|

幕府の親藩であった水戸藩に対しては慶応4年(1868年:明治元年でもあります。)に本国と江戸小梅邸において鋳造が認められています。いわゆる正式な官許の元の鋳造開始で、密鋳ではありません。しかしながら銭種の確定については手探り状態で、本座に似た銅質でやや制作が粗いものを皆まとめてしまった感があります。鋳造時期が短い割りに大量で書体が様々な点など疑問が多いのですが、とりあえず旧説を尊重してそのまま掲示を致します。なお、正字とされる一群とされるものについてはさらに考察が必要と思われますので、ここではいったん除外しておきます。

主な書体に 大字 濶字退寶 短足寶 接郭 繊字 遒勁 などがあります。

|

| |

|

|

遒勁(大様) 【評価 大珍】

ここまで堂々とした主張をする書体は珍しいと思います。天保銭の中の有名品であり、超人気銭です。よくオークション市場に出てきますので案外数は存在するのかもしれません。当百銭カタログによると遒勁の銭径はいろいろあるようですが、掲示画像の品は立派な大様のように見えますが、縮尺が分からないため確証はありません。

(平成16年 銀座コインオークションカタログより) |

|

|

|

遒勁(小足寶) 【評価 珍】

長径48.4㎜ 短径33.45㎜

銭文径39.7㎜ 重量18.3g

刔輪とする銭譜が多いのですが小足寶としたほうが正しいと思います。平成22年2月のネットオークションで狂乱の末入手した品です。独特の筆法の他に横長の郭、横広の銭形などの特徴があります。大きな銭のイメージがありましたが、横幅はあるものの、ここまで縦に寸詰まりとは気づきませんでした。また、額輪気味のつくりで銭形状の接郭との類似性もあり、水戸銭にされた理由がなんとなく判る様な気がします。本品はやや細字ですが、面の研ぎ(そぎ落とし)が弱かったものと思われます。 |

|

| 人気銭ながら時おり見かけるので、ある程度の枚数があるような気もします。贋作も非常に多いようなので手を出す場合は覚悟して下さい。 |

|

|

大字 【評価 6】

面側書体は完全にオリジナルです。全体に文字は大きいのですが、天の二引きが直線的に力強く、通頭が大きいのが目立ちます。寶冠は右肩下がりです。背側は面側と一転して文字が小さくなります。 |

|

|

|

大字細郭(極印乱打) 【評価 4】

大字の中で、細郭に仕上げられたもの。微細な変化ながら保字向かって左の点が陰起して短くなっているタイプらしい。なお、この品は極印が左側に3つ、右側に2つ打たれています。錯笵の一種だと思いますが珍しい。

|

|

|

|

大字小頭通(偶然?)

通頭がわずかに小さく低い。ただし、類似カタログの解説にある保点が外反りになり、當冠のツが離れるという特色には一致していないため、偶然の鋳不足によるものかと思います。

|

|

|

|

濶字退寶 【評価 7】

これもオリジナル書体です。文字が太く通寶が退く特徴があり、とくに寶字は完全に右寄りになって非常にバランスが悪く感じます。覆輪によるものなのか輪も太く、また広郭です。背にも特徴があり、花押の頭の横引きが極端に太くなります。

なお、この銭と下の短足寶が南部梁川銭座で作られたという説(新渡戸仙岳氏調査)もあるようで興味深い。 |

|

|

|

短足寶 【評価 7】

濶字退寶と良く似た制作で、ぼってりとして肉厚です。文字は全体的に萎縮していて通点が横点になります。寶足は短く太く、輪から少し離れます。

|

|

|

|

接郭 【評価 7】

一見すると本座銭と同じように感じますが、良く見るとかなり文字が縮小しています。そのため文字全体が郭の方に寄って離輪します。この手法は古寛永の仙台銭で用いられたのが有名で、鋳縮みを防ぐために覆輪して濶縁になったものを刔輪した結果生じます。見てくれのごまかしと原料節約の技法と言えましょう。刔輪の度合いには様々な変化が見られます。

※仮説として接郭が土佐藩であるというものがありました。

→ 2008年11月19日の製作日記 |

|

|

|

接郭濶縁(弱刔輪) 【評価 5】

接郭の書体であり、濶縁やや大様のもの。刔輪の度合いが少ないもの。天と輪の間隔で見ると判断しやすい当然ながら本体よりは少ない。 |

|

|

|

接郭俯頭通跛寶(弱刔輪) 【評価 6】

接郭の弱刔輪気味のもので通頭が俯しているもの。本品は鋳走りのため寶前足が長く、太くなっています。 |

|

|

|

接郭強刔輪 【評価 4】

こちらはかなり刔輪されているもの。天上の間隔を見て欲しい。刔輪がきついので細縁になっています。

平成20年の暑気払い古銭会において撮影した逸品です。

(天保仙人 所蔵) |

|

| |

天保銭の中で今ひとつ判りづらいのが水戸藩銭で、その中でも正字と呼ばれる部類は一番どっちつかずの存在でした。昭和31年に勢陽古泉会の天保銭譜で水戸正字として登場したのですが、昭和50年の新訂天保銭図譜では石持桐極印銭のみが久留米正字(仮)として取上げられ、従来の定義の正字は忽然と姿を消しています。瓜生有伸氏の天保通寶当百銭カタログでは背異類の一部だけ水戸銭に復活しましたが、旧来の水戸正字に該当するものは姿を消しています。

姿を消した水戸正字類はいったいどこにいったのかと思いきや・・・現在の通説は『明治期に入って制作された仕上げの荒い一群』・・・すなわち明治吹増銭(俗称:恩賜手)に包括されているそうです。つまり本座広郭の一部に戻されたということです。

ちなみに良く市場に水戸正字母銭として登場してくるものは、今の研究家においては『本座未使用母銭』とするようです。(従来の本座母銭は使用後のもの) |

| |

| 【水戸繊字・背異類】 |

この類だけを別にしたのにはある意図があります。繊字と背異は実は製作のある部分で非常に近似性が見られる・・・ということを知ったからです。背異(花押異)は製作だけを見れば石持桐極印銭に酷似しているのですが、石持桐極印銭が見つかっていません。

その一方で、石持桐極印銭がどうやら水戸藩銭であろう・・・ということに私は大方納得し始めております。

そうなるとこの類も含めて水戸藩銭としてしまっても良いのですが、とりあえず両種をつなぐ銭種としてここに独立して掲示をしておこうと思います。これらが水戸藩銭であれば正字濶縁と会津濶縁との類似性も納得が行くのですから・・・。

※水戸で問題ないようです。 |

| |

|

|

繊字(母銭) 【評価 大珍】

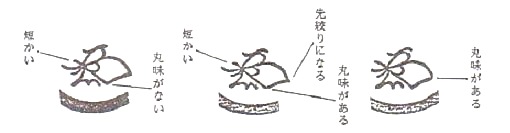

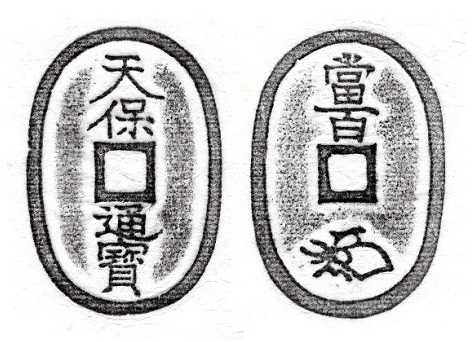

非常に珍しい水戸繊字の母銭です。本座銭を模倣して新規に母銭を作ったことが伺われるものとなっています。字画の細さや鋭さなどの特徴が良く現れています。花押の一番上の角が短いという絶対的な特徴があります。

背異と繊字は兄弟銭のような存在ですが、繊字は通用の跳ねがあり、背異は陰起する特徴があります。そのため仙人説は繊字→背異と変化したとの立場。一方、瓜生・板井説は繊字の方が軽量で銭文径の小さいものがあるため背異→繊字 変化説を唱えています。

あるいは原母→錫母段階で分化したとは考えられませんか?

(平成15年銀座コインオークションカタログより) |

|

|

|

繊字 【評価 8】

天保通寶研究会の天保通寶と類似貨幣カタログによると、繊字は正しくは正字背異の系統とされました。本座銭と瓜二つ、郭が中郭気味なのとわずかに細字なのが違う点です。背の當百の當字の冠が歪みうねること、花押の上端のツノが短いことなど微妙に異なります。岡藩銭にも類似していますが郭幅などに差異があります。

→ 岡藩銭 肥天痩通 |

|

|

|

正字背異黄銅質 【評価 7】

こちらの外径も48.55㎜縮小しており、鋳写しによるものであることが判ります。背異の類はむしろ黄色いものが少なく珍しいと思います。黄色味が増すと銅質が硬くなるような気がします。

※従来は暫定的に石持桐極印銭に入れておりましたが、この書体に石持桐極印が無いことに加え、背花押のツノが短くなる特徴が繊字と同じであり、同系統のものとしてここに異動しました。ただし、銅色が異なる点などまだ研究の余地はあると思います。 |

|

|

|

正字背異赤銅質 【評価 6】

銅質が赤黒いもので、背の花押の底部が丸く削られています。こちらも外径が48㎜半ばで、本座銭より明らかに縮小しています。瓜生氏の当百銭カタログでは水戸正字背異については銅質についてうたっていないもの(標準銭)と黄銅質のものとがあり、こちらの材質にほうが存在が少ないと思われます。制作的には石持桐極印銭に近似していますが、色の違いは明確で水戸銭として同じ範疇にくくるのは躊躇してしまいます。材質は柔らかい感じがして、流通によって肌が滑らかになっています。

※もし、石持桐極印が発見されれば大スクープでしょう。 |

|

|

|

正字背異やや白銅質 【評価 6】

材質が黄白色気味のもの。中間体です。制作は粗いのですがやはり地肌は滑らかな感じがします。

|

|

|

|

正字背異濶縁(反足寶) 【評価 4】

一般的には反足寶の名称ですが、濶縁の特徴に目がいきます。天保の文字が太く、痩通になり、寶前足が小さく跳ね上がります。背の當冠の第3画が太い特徴もあります。

※濶縁や當冠の特徴は銭の仕上げに問題があるからという意見があります。すなわち表面の砥ぎ落とし仕上げがきついため、濶縁でこのような書風になってしまうというもの。 |

|

|

|

| 正字背異濶縁厚肉(反足寶) |

| 【評価 4】 |

| 長径 |

48.8㎜ |

短径 |

32.1㎜ |

| 銭文径 |

40.35㎜ |

重量 |

24.0g |

一般的には反足寶の名称ですが、濶縁の特徴に目がいきます。天保の文字が太く、痩通になり、寶前足が小さく跳ね上がります。背の當冠の第3画が太い特徴もあります。

※濶縁や當冠の特徴は銭の仕上げに問題があるからという意見があります。すなわち表面の砥ぎ落とし仕上げがきついため、濶縁でこのような書風になってしまうというもの。 |

|

|

|

| 正字背異濶縁小様(反足寶) |

| 【評価 3】 |

| 長径 |

47.9㎜ |

短径 |

31.75㎜ |

| 銭文径 |

39.8㎜ |

重量 |

20.6g |

反足寶には48㎜を切る小様銭が存在します。掲示の品は小さくて真っ赤な通用銭。珍品です。 |

|

|

揚足寶 【評価 大珍】

短足寶の変種といって良いのでしょうが、こちらは超珍品とされています。濶縁縮字で小郭になります。寶前足が反り返ります。それだけで価値が100倍以上違ってしまうから恐ろしい。

(平成15年 銀座コインオークションカタログより)

|

|

|

|

揚足寶 【評価 大珍】

平成30年のヤフオクで繰り上げ落札者になった1枚。真っ黒にすすけているものの間違いなく揚足寶でした。濶縁縮字で意外に郭穿が小さいのも特徴です。

|

|

|

|

揚足寶 【評価 大珍】

2019年に紆余曲折会って衝動買いしてしまった一品。銀座コインの品と雰囲気はかなり異なるがこれこそ水戸揚足寶だと思います。地味ながら存在超希少。実はこの後に薩摩小字も大和文庫で落札してしまい、大変なことになってしまいました。

長径48.2㎜ 短径32.7㎜

銭文径39.4g 重量18.8g

|

|

| |

| 繊字・背異・背異替の花押の特徴 当百銭カタログより引用 |

|

| 水戸繊字 |

背異 |

背異替 |

|

| |

| |

|

【石持桐極印銭】 ※久留米藩銭は否定され7たようで、水戸藩出待ちがいないようです。

|

|

古くは水戸正字の一群の中に包括された類なのですが、石持桐極印銭の存在から一部が分割され、九州での大量流布の事実が分かると久留米藩銭とされ、会津濶縁との類似性の事実から再び水戸藩銭が浮上するなど・・・ジプシーのようです。その間、上述したように同グループとされていた水戸正字類は忽然とその姿をくらましました。この点については銭譜類にほとんど記述がなく、収集をしていてまるで神隠しにあったような感覚を覚えていました。

輪側の極印が石持桐という独特の形状であるものがあるだけではなく、独特の銅質や鋳肌は非常に自己主張の強いものです。ただ、個性的ではありますが今ひとつ統一性に欠け、それが混乱を生んだとも言えます。その点を明らかにするのはネット画像が最適でしょう。是非、その違いを感じて下さい。

深字 正字 正字背異替 などが存在し、石持桐極印銭があります。

|

| |

|

|

深字(石持桐) 【評価 6】

文字は全体的に縮小し、寶冠が右肩下がりに歪みます。彫りが非常に深く、軽量です。寶冠点が斜めに流れるのも特徴的です。当百銭カタログによると小梅邸の請負人の釜屋権右衛門と川崎八右衛門のうち、川崎銭座によるものが石持桐を用いたとしていますが、今ひとつ根拠が判りません。これらの一群の銭貨は銅色が異なり非常に柔らかさを感じます。石持桐極印銭がほとんどで普通桐はないと書いた資料もあります。(存在確認) 文字は全体的に縮小し、寶冠が右肩下がりに歪みます。彫りが非常に深く、軽量です。寶冠点が斜めに流れるのも特徴的です。当百銭カタログによると小梅邸の請負人の釜屋権右衛門と川崎八右衛門のうち、川崎銭座によるものが石持桐を用いたとしていますが、今ひとつ根拠が判りません。これらの一群の銭貨は銅色が異なり非常に柔らかさを感じます。石持桐極印銭がほとんどで普通桐はないと書いた資料もあります。(存在確認)

(当百銭カタログより引用)

|

|

|

|

深字濶縁大様(石持桐) 【評価 大珍】

長径49.45㎜と通常より一回り大きな深字です。しかし、重量や銭文径は通用銭とほぼ変わりません。

(銭文径40.55㎜ 重量17.6g)

これに類似する品の報告が昭和12年8月貨幣221号において、田野誠泉氏からありました。また、大川天顕堂氏の報告もあるようです。

(前略)本品は水戸座の深字というものの母銭であるが、大体の形成から観察すると、通用銭用のものではなく、枝銭として作られたもので、それが何かの機会にもげ落ちたのではないかと思われる。いずれにしても存在の少ない珍品たることにおいては変わりはないのであるが、本品の使命はまずそんなところであろう。

|

|

| ※貨幣誌は母銭とありますが、あるいは特別な通用銭なのかもしれません。よく見ると鍍銀されていて、やはり銭座の祝鋳品的なものではないかと推定されています。 |

|

|

正字(極印不明) 【評価 8】

鉛分の多い銅質で、本座を写したと思ったのですが、新規母銭からの出来です。銅色は赤黒いものが自然に多くなります。鋳黙りが多く美銭は少ないと思います。

石持桐印が多く、普通桐は珍しい存在なのだそうですが、状態が悪くて良く分からないものが多いと思います。 |

|

|

|

正字濶縁(石持桐) 【評価 7】

通常の濶縁はこの程度。かなり赤味の強い銅色で、文字も縮小しています。覆輪による鋳写しでできたものだろうと思います。これも輪側に石持桐極印銭が打たれています。 |

|

|

|

正字大濶縁(石持桐) 【評価 6】

インターネットで見つけて2500円で購入した美銭。濶縁ぷりが申し分ない逸品です。魅力たっぷりで仙台大濶縁の超小型版だと思って楽しめます。ただしこのくらいきれいで堂々としたものは少ないと思いますよ。 インターネットで見つけて2500円で購入した美銭。濶縁ぷりが申し分ない逸品です。魅力たっぷりで仙台大濶縁の超小型版だと思って楽しめます。ただしこのくらいきれいで堂々としたものは少ないと思いますよ。

※会津濶縁との関係を疑ってしまいますね・・・これは。会津濶縁とは紙一重の差です。見事な石持桐極印でした。

→ 会津濶縁

|

|

|

|

正字背異替(普通桐) 【評価 8】

背の花押が底部だけでなく、右角も丸く変化しています。銭径はさらに縮小し、地肌は粗くごつごつした感じになります。こちらのものには石持桐極印のものが存在します。

※輪幅の差は磨輪によるものらしく、以下のものと銭文径はほとんど差がありません。

|

|

|

|

正字背異替白銅質(普通桐) 【評価 8】

かなり明確な白銅質です。この類は銅質がかなり変化しますが、銭体から受ける制作の印象に共通点が感じられます。 |

|

|

|

正字背異替(石持桐) 【評価 6】

会津藩と水戸藩が江戸において鋳銭技術の交流があったことが、ボナンザ誌に掲載されていました。すなわち、会津濶縁と水戸背異替のは兄弟のような関係で明確な区別はできないとのこと。中間種もあるらしいことが分かりました。この点は四文銭において安政と文政に中間種があることに類似しています。

なお、この説はこの銭の出自があくまでも水戸であることを前提としていますので・・・。なお、精査の結果、本品は不鮮明ながら石持桐極印ではないかと思います。

→ 会津濶縁 |

|

|

|

正字背異替濶縁(普通桐) 【評価 7】

輪幅によって銭体の縮小をカバーしているように見えます。そのため印象的にはさらに文字縮小した感じになります。(内径は43.5㎜ほどで上のものとほぼ同じです。)

※錫原母銭が存在しています。それによるとこの類は全くの新規銭文を起こしたことがわかります。

→ 覆輪刔輪マニアック講座

→ 会津濶縁

|

|

|

|

正字背異替薄肉軽量銭 【評価 ?】

重量13.2g、肉厚2.05㎜。藩鋳銭としては最軽量の部類です。これだけ薄いのにもかかわらず磨輪やスレはありません。ただし、極印ははっきり確認できません。 |

|

|

|

正字背異替(母銭) 【評価 大珍】

本座にとても良く似ていますが、新規母銭によるもので写しではありません。職人の技術の証明のようなもので、銭文径までほとんど合わせています。

(天保仙人 所蔵品) |

|

| |

| 石持桐極印の存在表 |

| 銭種名 |

石持桐 |

普通桐 |

備考 |

| 深字 |

多い |

少ない |

天保銭の鑑定と分類のみ存在記述。 |

| 正字 |

多い |

少ない |

普通桐はかなり少ない。 |

| 正字濶縁 |

多い |

少ない |

正字よりは普通桐は存在する。 |

| 正字背異 |

(未発見) |

多い |

水戸繊字との共通点多し。別座? |

| 正字背異濶縁 |

(未発見) |

多い |

反足寶の名称が一般的。 |

| 正字背異替 |

少ない |

多い |

|

| 正字背異替濶縁 |

少ない |

多い |

|

|

深字の普通桐極印は天保通寶と類似カタログ(本編)、天保銭事典などでは未見となっています。その一方で幕府諸藩 天保銭の鑑定と分類(瓜生有伸氏著)において、調査の結果100枚中3枚から5枚の割合で存在していると記述してあります。

ただ、この類は総じて製作の悪いものが多く、また、材質が柔らかく極印が磨耗して良く見えないものが数多くあります。私の数少ない所蔵品のうち絶対間違いない鮮明な石持桐極印は、上掲の正字大濶縁くらいです。極印は研究題材としては面白いと思うのですが、判別できないものが全体の半数くらいはあるとすると、決定打とはいえないのかもしれません。

極印の種類はいくつかあるようですが、上掲の正字大濶縁は当百銭カタログの図より頂の石の部分が丸く大きく、左右の葉脈が1本のゆるい弓なり状で(直線に近い)、石部分は葉脈に接せず食い込んでいるタイプでした。

かなりデザイン化されていて、桐の外形もはっきりしています。

※撮影技術がないので(スキャナーでは)画像掲載できません。うまく接写する方法を模索中です。 |

| |

| |

|

|

| |

進二天強刔輪 【評価 珍以上】

進二天強刔輪 【評価 珍以上】 縮通隔輪 【評価 珍以上】

縮通隔輪 【評価 珍以上】