|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【メール投稿に関するお願い】 ウィルス駆除の過程で、保存していた過去メールを隔離状態にしました。そのため保存していたメールと添付データのかなりの部分が閲覧不能になり、投稿者の身元確認ができなくなりました。 つきましてはまことに恐れ入りますが私に直接メール投稿される場合につきましては ①住所(必須) ②お名前(必須) ③雑銭掲示板のニックネーム(任意) ④電話番号(任意) ⑤プロフィール(任意) をメールに記入しお送りいただきますようお願い申し上げます。 身元確認ができないメールは過去に投稿歴があっても削除対象になることがあります。 なお、雑銭掲示板はより安全な媒体ですので、個人的な連絡以外は記事投稿はそちらにお願いいたします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

知命泉譜 (壱)愛泉家雑記 (弐)アテネのフクロウコイン研究 (参)寺社札入門(紀伊・河内編) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

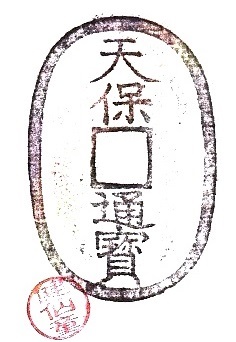

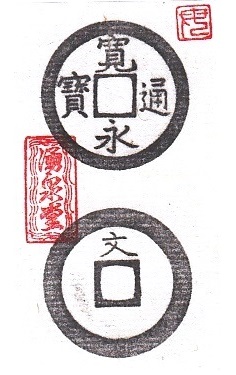

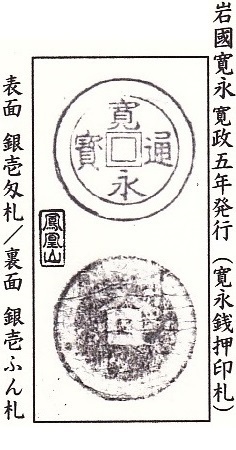

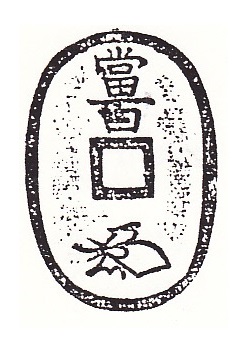

| 鳳凰山 神野氏が「知命泉譜・参 日本古紙幣の部 寺社札入門(紀伊・河内編)余禄・古札寛永のススメ」を3月30日に上梓しました。書信館出版から2000円(税別)で購入できるようになります。 これで3冊目、(壱)が愛泉家雑記「皇朝銭雑記」「鐚銭雑記」「寛永銭雑記」をまとめたエッセイ集。(弐)が外国コインの部「アテネのフクロウコイン研究」余禄・古代インドコインから。(参)が寺社札なら(四)は絵銭かそれともエラーコイン?それとも専門の符号銭かしら? 鳳凰山師のゼネラルコレクターぶりには頭が下がります。数度しかお会いしたことがないのですが落ち着いていて、世の中を達観されている雰囲気が全身からあふれています。私のように全身から加齢臭を漂わせている煩悩満載コレクターとは格(人格?)が違いますね。私は知命の年齢(数え50歳)をとうに過ぎてしまいましたが古銭は「痴迷の領域」を未だにさまよっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 中郭の分類(浩泉丸の見解) → 中郭狂騒曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 雑銭掲示板アーカイブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Joseph Hayden氏の論文の意訳・・・自信ありませんがこんな内容かと・・・ (少しずつ進めます・・・) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

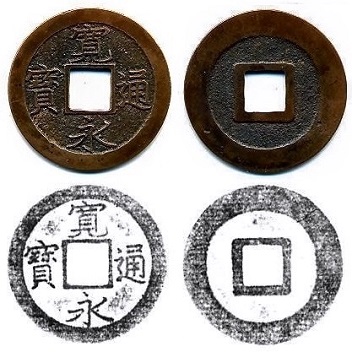

| 寛永通寶(11波銭)における組成分析研究 Joseph Hayden 2022.6.5 従来の古銭研究では寛永通寶の11波銭の(少量の鉛成分添加のある)明和期のものは真鍮質で、(多量の鉛成分添加のある)文政期銭は赤く発色し、(同じく多量の鉛成分添加のある)安政期は黒もしくは暗い発色を呈するとされています。これらの色については合金の組成の違いによるものもしくは原材料中の少量の混入金属成分によるものとされています。 以上の知見に基づき、8枚の波銭(11波)の色を観察し、さらに比重、磁性、そしてその金属組成の主成分の含有量を計測しました。 その結果によると、(実際には)銭の金属組成はかなり広範囲に変化するため、発色が鋳造年代を比定するための決定的な指標とは言えないことが明らかになりました。一方で、鉛含有量と比重の方が(発色より)信頼できる指標となりえることも分かりましたが、鉛含有量と比重の関係性では比重は(金属の組み合わせによって)ばらつきがが大きいため、年代の比定の決定的なものと言えないことも分かりました。 1.寛永四文銭の基準金属組成 時 代: 銅(Copper) 亜鉛(Zinc) 錫(Tin) 鉛(Lead) 明和期(1769-1788) 68% 24% 8% 0% 文政期(1821-1825) 75% 15% 0% 10% 安政期(1857-1859) 65% 15% 0% 20% 2.(実際の)金属組成から予測される比重 時 代 :色 (探査目標)金属組成 比重(重量/体積) 明和期(1769-1788) 真鍮色(黄銅色) 銅68%・亜鉛 24%・錫8%・鉛0% 8.30 明和期(1769-1788) 真鍮色(黄銅色) 銅68%・亜鉛 24%・錫0%・鉛8% 8.58 文政期(1821-1825) 赤褐色 銅75%・亜鉛 15%・錫0%・鉛10% 8.81 安政期(1857-1859) 黒 色 銅65%・亜鉛 15%・錫0%・鉛20% 8.99 3.8枚の抽出サンプル寛永通寶11波銭の外見観察と比重 番号 表側の色 裏側の色 比重 目視基準による判定 A 赤褐色 B 真鍮色( 帯黒真鍮色) C 褪せた真鍮色 D わずかに黒い真鍮色( 褪せた真鍮色) E 黒味のある真鍮色 F 黒褐色 G 赤褐色 H 黒色(黒変色) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

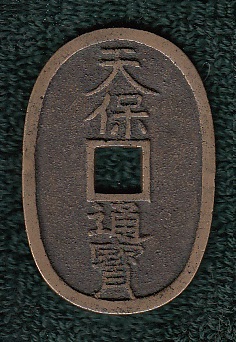

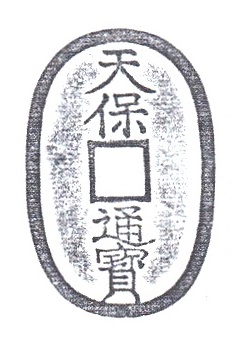

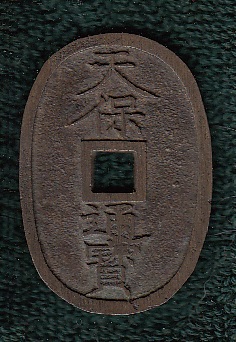

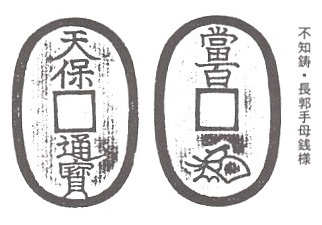

この不知銭を見てどうして私が違和感を感じたかを皆さんと共有して頂きたい。掲載写真を見たとき「おお、素晴らしい」と色めき立ち、目いっぱい突っ張った応札価格を付けて入手しました。 でも手にして計測したときふつふつと湧き上がる違和感を禁じ得なかったです。返品しなかったのは当初絶対的な自信が持てなかったゆえ落札責任を取ったわけですが、あえて言います。これは私の感覚的にはだめですね。そしてこのような品が市場に出回るとなると収集家は相当注意しなければならないし、鑑定者もそれなりの力を持つ必要があります。もちろん異論もあるでしょう。 最初にあれっと思ったのは極印を見た瞬間。本座とそっくりなんですね。続いて穿内の仕上げ・・・これも本座とそっくり。本座の仕上げは背から軽くやすりが入り鋳肌が残る。結構軽く鋳ばりを取るためぐらい。 背を見たらまた本座そのもの。面は激しく刔輪されているのに背に変化がない・・・これは刔輪の常識からするとおかしい。刔輪はなぜするのかという理由が見えてこないのです。(理由は自分で考えましょう。) 銭文径を計測すると本座とまさに同じで、中段の半切り加工写真を見ると文字は本座長郭の通用銭そのものであることが分かります。もしかすると覆輪の取れた改造母銭かなとも思ったのですが、そんなに自分に都合の良い考えは否定すべきですね。だめですこれは。しかし、拡大してもほとんど違和感がない見事な加工です。おそらく金属を削る技術+腐食技術と着色技術の結晶・・・芸術品です。 ドリル旋回痕跡がほぼ見えないのですがらしきものは随所にあります」。 もちろん異論が出ることは覚悟の上の告発で、収集家として異常に気が付かなかったとしても攻めることはできませんね。問題はどこからこの品が出たのかということ、そして類品がほかに出てこないかということ。私の記憶が正しければこの品だけペーパーフォルダーに入って出品されていたので一連のほかの品とは出所が違うと思います。皆さんからの情報・ご意見もお聞きしたいです。痛い出費ですが良い勉強、良いサンプルです。変造品としては傑作だと思います。今年最後の収穫品がこのていたらく・・・うつになりそう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

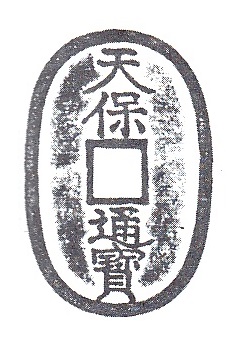

収集12月号は久々に不知天保通寶の嵐でした。ざっと上げると2043長郭手短尾通 2044長郭手濶縁削頭天 2045長郭手長頭辵 2046長郭手刔輪細縁 2047長郭手刔輪 2048長郭手濶縁 2049長郭手刔輪 2050長郭手強刔輪小字・・・そのうち青文字表記の6枚を落としました。名付けて寝たふり作戦(タヌキ寝入り・死んだふり作戦)。皆さんまんまと騙されましたね・・・応札しているときあれやこれや考えて愉快になって筆が走ってしまった・・・その結果、支払いが大変なことになってしまいましたが・・・まあ、いいか。ひとめ直感で落としに行ったので2044を応札し忘れたと思います。削頭天の名前でよくある貼り合わせのタイプだと勘違いしてましたが、これは応札しても良い品でしたね。よく見たら不戦敗はもったいなかったです。 2047はスキャナーの光源の関係で黄色みが強く平々凡々普通に見えますがちゃんとした覆輪刔輪の品だと思われますが、刔輪度合いはわずかなので覆輪とだけしました。穿内はべったりやすりで極印は破損したのか左右とも変な形です。 2048は一目覆輪と分かるもの。銭形も卵型で横のふくらみが少し強い覆輪形。寶足もやや長いけど張足寶とか長足寶とまでは言えませんね。鋳造時の湯圧(銅の押し湯)が低かったと見えて文字が陰起気味だけでなく面の左側にやや大きな凹みがあります。銭形もそうですが寶足はなんとなく肥足寶に癖が似ています。肥足寶の前駆銭だったら面白いのですけど。極印はかなり大きいと思われますがこちらも破損していると見えて半分ほどがはっきりしない穴ぼこ状で打たれています。なお、私のデジタルノギスは100分の1㎜まで計測できるのですが、さすがに誤差があるので、小数点2位以下は四捨五入で処理しています。 2050は強刔輪は間違いないのですけど小字ではなく、銭文径は本座と同じかやや大きい。見れば見るほどちょっと不思議な品。銅質と基本的な制作は本座と同じ。極印もきれいな桐極印がきちんと打たれています。背の書体はまさに本座そのもので刔輪はない。つまり本座銭の面輪の内側だけをきれいに削ったものに等しいのです。不知銭の覆輪刔輪には意図があるはずなので、この点は私の中の常識とはかけ離れています。贋作という言葉が頭の中をよぎるのですが、それにしては自然すぎます。ただ、寶下の輪にわずかに残る不規則な砂磨きのような傷跡が心に引っ掛かります。と、いうわけでこれは審議品に格下げ。本来ならば狂喜乱舞の品なんですけど、何かが引っ掛かる。贋作だとしたらスーパー贋作です。この感覚は久しぶりに覚えました。皆さんはどう思われますか? 2046 かなりの細縁で強刔輪張足寶とも宏足寶ともとれる書体です。この手のタイプは本来は覆輪銭でもっと銭径が大きく縁の幅があるのが普通ですけど、覆輪とはとても表記できないですね。先ほどのものとは違いこちらは間違いない不知銭です。穿内はいわゆるべったりやすり。不知天保通寶分類譜では刔輪の手法を施した類になるのでしょうけど、本来この手法は覆輪とセットのものです。覆輪を和紙で行ったとか、覆輪が取れてしまった母銭で作ったとかいろいろ妄想が頭を駆け巡りますが真相は分かりません。評価のわりに少ない不知銭です。 2049は状態が今一つですけど覆輪刔輪の長足寶です。刔輪は少し強めですね。銅色はやや白っぽく固い感じ。面の向かって左側に不規則な肌の乱れがあり鋳だまりように見えます。文字の周囲が彫られていて久留米銭のような雰囲気。極印も大きめなのでこれで刔輪がなかったら久留米じゃないのかと迷いそうです。これも穿内の仕上げがきれいに鋳肌を遺さずにやすり掛けされています。何度も書いたべったりやすりですね。子の仕上げだけで不知銭と判定できますので覚えておいて損はないです。銭文径はほとんど小さくなっていませんが、重量は意外に重いです。 2043は私がかつて大点尓寶だとしていた品。不知天保通保分類譜にたしかにその名前で掲載されていますし、実際に大点尓寶なので間違いではないのですが、・・・。これについては今年1月14日の制作日記をお読みいただければと思いますが。こちらはおそらく改造母をもとにして新たに作成した新規母銭による物じゃないかと勝手に思っています。練れの良いやや赤みのある銅質で原品は非常に滑らかな肌をしています。この銭は鋳写が何度かされたようで、49㎜を超えるl大型のものから48㎜前半ののかわいらしいものまであります。掲載のものは銭文径は大きいのですが銭径は小さく、細縁になっているもの。保天点が弓針状で保柱が長く、広穿大字になんとなく製作も似ています。湯道部分(鋳造時の溶銅の流入口)の輪が大きく削られているので長径が短くなっていますが銭文径は大きく次鋳銭ではないようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月10日【Hさんからの投稿】 HPを更新しなくなって久しいですね。実はまだ相続だの整理などをやっていて、その間子供のコロナ感染だの、その後の(子供の)原因の分からない感染症だの・職場のクラスター・だの・子供の退寮とアパート引っ越しだのいろいろありました。古銭をやめたわけではないのですけど、経済的にも収入が半減したわけでして・・・それでいてお金のかかる学校に子供は相変わらず行っているわけでして、それがさらにお金がかかる一人暮らしをするなんて親の心子知らずです。 趣味の山歩きもほとんどできなくなり、その間にヘルニア・頚髄症も悪化してまして、ようやく今日は久々に山に出かけました。リハビリですね。妻は保険に入っていまし、退職金も入りましたから金融機関はなにかと売り込みに来ますが、今使ったら大変なことになるんじゃないかと自粛してました。 ところが先月の収集で天保不知銭がたくさん出ていたものですからうれしくなってメール応札していましたが、現時点で返信がない。アレーと思って送信履歴を見たら・・・ありません。神の思し召しでしょうか。それとも妻の怒り? 私のていたらくにHさんが心配して画像をたくさん送ってくれました。なかなか編集ができなかったのですが、まずは画像のみ掲載します。コメントなどは後日。秋田の村上師の旧蔵品だそうです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

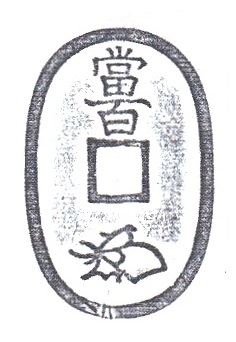

長郭手異製作銭 作銭ではないかという意見に対してそうではないというコメントが付いているとか。三陸地方で明治初期につくられた密鋳銭は鏡などの廃材でつくられたので白銅質であばた面だとか・・・暴々鶏師から聞いたような記憶がかすかにあります。この郭のずれと郭抜けが妙に引っかかるのは、好事家を狙った贋作にこのようなタイプが良くみられるから・・・。Hさんのメールに麗悳荘譜とありましたので手持ちの復刻版を見ましたが原品らしき拓本は見つかりませんでした。昭和泉譜にも掲載がないので平尾賛平の私的な泉譜に載っているものかしら? 今でも真贋の賛否両論が出そうな風貌です。 中郭手異制 これは當百銭カタログで縮形(異書体)とあり秋田の村上師が入札の下見で大興奮したとか。実のところ別に縮形でもなく書体の乱れも鋳造上のものじゃないかと思う次第。ただ、このような風貌の不知銭は確かにあまり見ないので村上師がハッスルする理由も分からないわけではないですけど・・・こんな汚いのが好きなのは村上師も相当な変体コレクターだったんですね。うれしくなりました。 秋田細郭の背長郭 秋田細郭は黄色が普通なんですけど、たまに赤く発色するものが見つかります。そのタイプのものは背郭が長郭気味傾向になると下町あたりの解説に記されていたようないなかったような・・・。 赤い細郭は珍しいんですけ広長郭の変造品が結構あるのでご注意を。実は広長郭と細郭は書体が違うので見分けがつくのですが、広横郭を変造されたら書体では見分けがつきません。郭内のやすり目に注意しましょう。本物は鋳造時の鋳肌が必ず残っています。 長郭手刔輪細縁張足寶 鋳ざらいの強そうな滑らか肌で、加刀痕跡がぐりぐり残っていそうな雰囲気です。まるで覆輪のタガが外れたような顔も特徴的。このタイプの不知銭はありそうで意外に少ないのです。私も1枚ぐらいしか保有してません。。覆輪を金属ではなく和紙で行ったという仮説は確か制作日記にのせていたと思いますが、そうなるとこれはひょっとすると不知銭の母銭のなれの果てなのかもしれません。これはB級の品ではないですね。でも摩耗した変造磨輪銭のようにも見えるのであまり評価されていない気がします。 長郭手覆輪宏足寶 これはも級品でしょう。宏足寶の中でも大型の物で一番面背の刔輪がきついタイプです。天の文字が輪からかなり離れてますね。夏の古銭会展示室を見ていただければわかりますが、花押の中に小さな星があり、一番下のひげが途切れる癖があります。ただ、掲示品はやや陰起文気味ですね。未使用肌の金色が残っているように見えます。 長郭手張足寶 秋田の村上師は張足寶が大好きで何十枚と保有していました。同じ品がまったくない(ような気がする)からで、もう目から好き好き光線が出まくってます。 私のような純粋な日本人は当然のごとく短足なので足が長いというだけで憧れます。自分にないものを求めて夢を見るのでしょう・・・みなさんも。 長郭手大頭通 Hさんは大頭通にみえなくて疑問だとおっしゃってましたが風貌的にはB級品の鋳写しに見えます。ほんの少し通頭が大きく見えるのは鋳造変化でしょうね。 さて、前回、「先月号の収集誌にメール応札していたが送信履歴がなく返信メールも見当たらない」とがっかりしていたんですが、昨日書信館出版社から落札通知はがきが届きました。(バンザイ)妻の怒りはなかったようですけど結構な出費になりました。今まで寝たふりをしていましたから皆さん油断していたでしょう・・・ふふふ・・・作戦成功??? いや、家計のピンチかなあ。 とにかく今は生活に追われていて疲れてます。あと仕事で一山超えることができると精神的に解放されます。 後始末ももう少しかかりますが、少しだけ趣味が再開できるかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天邪鬼の私、忙しくなると何かしたくなる。生きてますよ!大分くたびれてますが・・・。上段はネットで皆様のお目こぼしを受けて頂戴した不知天保の鋳写品。画像にすると赤く見えますがそれほどじゃないです。スキャナの癖だと思います。わずかに刔輪と言いますか寶下に輪の内側の整形があるぐらいです。正真正銘のB級不知銭です。出来はものすごくよい不知銭ですけど、だからこれはつかみどころがないですね。 下段は粗造の長郭手・・・浅字でへたくそなつくりです。撮影の仕方が悪くて戸井区長が出てないですけど寶下刔輪で宏足寶一歩手前といった感じです。穿内はべったりやすりで、肉厚でも大型でもないのに重さはしっかりあるので鉛のような成分が多いのじゃないかしら。B級じゃないけどAクラスでもない品で無極印だから好き嫌いが分かれるものですね。パッと見は後鋳の真鍮写しかと思いましたがきちんとした不知銭ですね。 突然、独身一人暮らしになり燃え尽きて呆けていました。遺品整理をしていると自分の終活も必要じゃないかと思ってしまいます。その一方で、面倒くさくなってしまい片付けも何もかもやめてしまいました。仕事はしてましたよもちろん。生きるのは大変ですから。保険金が入ったので流動資産はたくさんありますけど相方の収入が無くなったのは大きいなあ。僕はあと何年生きなければいけないんだろうか・・・と思いながらもまだ死ねないし。面白くない。 ゲームの仮想現実の世界に逃げてましたが、すごく商業主義で腹が立つ。やめようと思ったもののやけくそで寝ずにやっていたので短期間でものすごく強くなってしまい逃げられなくなった間抜けな奴です。今はチームの要で神のような立場です。たぶん、私と同じようなさみしいおじさんプレイヤーが同じチームにいて、こいつがまたやたら強いし、熱心です。抜けられない…困った。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

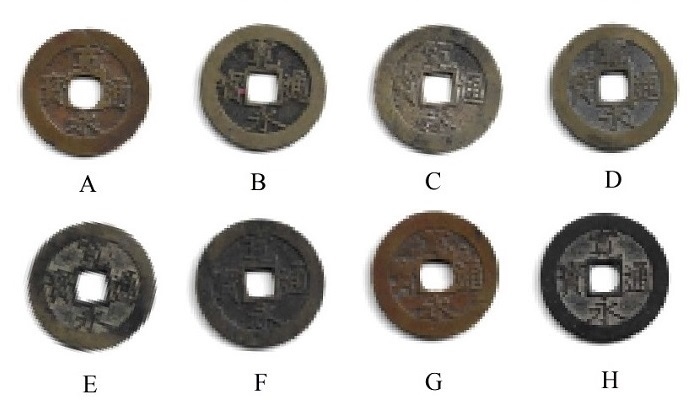

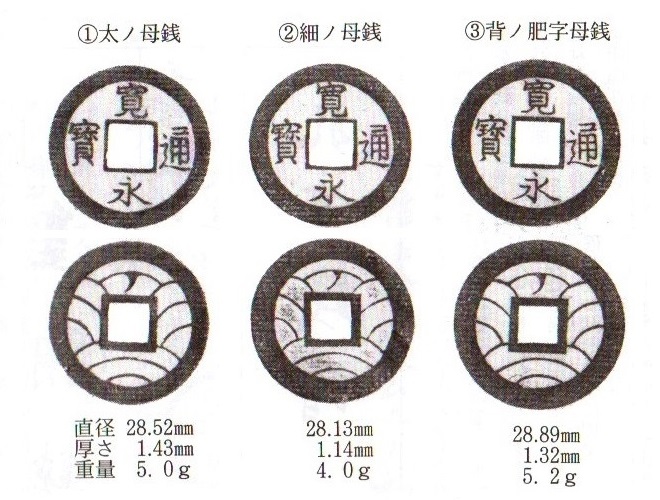

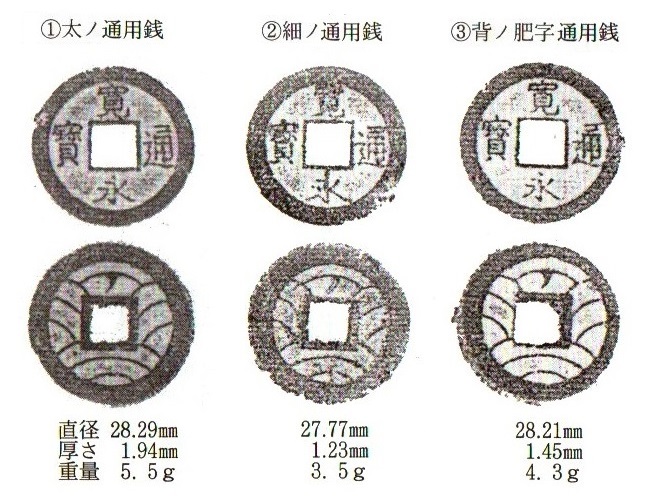

| 10月16日 【会津背ノ肥字母銭】 3か月近く休んだのははじめてですね。充電というか放電していました。ネットもほとんど見なかったし、やる気も失せていたんでしょう。お盆が終わり忙しかった葬儀や相続関連の手続きも(まだ終わってませんが)一段落したこともありぼうっとしたかった。コロナとか引継ぎの仕事やらでも忙殺されていたこともあるのですが、あまりに家の中のことを必死にいろいろのことをやっていたらもう何もしたくなくなったというか、何をしても面白くなくなったというのが本音です。 夜の散歩も、休日の山歩きも(ここのところ天気が悪かったこともありますが)ほとんどやらなくて、このままではだめになると思いながら家ではオンラインゲームにの無心でめっていました。(この年で・・・) 相続関連の書類も会計事務所より完璧に作ったし、あんな時期に大葬儀もまあよくやったと思います。書けないけどとんでもない大物人物がSP付きで複数弔問してくださいました。九州のS様、関東のA様、お気遣いありがとうございました。 完全復活と言いたいところですがぼちぼち再始動します。掲示板にも書きましたが、何気なくやったオンラインRPGでいつのまにかグループの中心人物に祭り上げられていてやめるにやめられない。今朝見たらマスター格を譲られていたのでさすがにご辞退させていただきました。 さて、上記画像は関東のA様が貨幣誌に発表した会津背ノ肥字母銭と通用銭です。会津藩の當4文銭は太ノ、細ノと太ノ断辵が知られていますが背ノ肥字の存在は知りませんでした。古くは寛永銭研究会報告第9号に清泉堂京野緑太郎氏が発表されているそうで寛永銭講習録にも掲載があるそうです。(この拓図母銭はその原品のようです。しかも未使用母。)また昭和古銭価格図譜に小川青寶樓師が背ノ母銭として背面だけを掲載されているとのこと。(ただし使用母)拓本だけでは分かりづらいのですが細ノと太ノは製作が少し異なり、細ノは全体的に彫りが浅く背波も細いし、形状も異なります。背ノ肥字の波は細ノと近似していますが製作が太ノに近く厚肉で重量もあります。ノも中間的な太さです。 細ノはインフレによる資材高騰に合わせ重量を3割減じてつくられたそうです。A様の考察によると一般的な細ノ通用銭は3g前後ですが、太ノ通用銭は5g前後、背ノ肥字通用銭は4gが目安のようで、つまり背ノ肥字はは太いノから細ノに移行する過程で生まれた試作的なものではないかとのこと。(実際に鋳造にも使われたものがあるようですから、完全な試作とは言えませんが、少ない品であることは間違いなさそうです。)よく見ると左側の郭横の波が作る三角形の形状が細ノとは異なりますね。新発見というより再発見ですけどなかなか気が付かない微細な変化です。(通用銭は今までほとんど発表されていなかったようです。)細ノの立派な母銭は要チェックですね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

密鋳半朱の記事は月刊天保銭42号に詳しく掲載されています。昭和63年の4月に薩摩藩の隣国の細川藩ぼ領地内(水俣)において、鋳銭場跡とともに2枚の半朱が発掘されています。その特徴は鋳写しであり、内径が1㎜程度縮小していること、正規銭よりやや赤みのある銅質で鋳肌が粗いこと、わずかに薄肉であり広穿・・・そのため背郭が細くなることなどが挙げられていますが、これらは2枚の出土銭を元にした考証にすぎないので、必ずしもすべての密鋳銭に当てはまるわけではないと思います。あるいは類似カタログに掲載されている濶縁銭もひょっとしたら密鋳銭なのかもしれません。(調べると本炉の扱いになっているようです。)密鋳地は薩摩領外というのがミソで他国領内通貨の密造ならば自国の経済に直接及ぼす影響は少なく、薩摩藩も直接取り締まりもできないし、自国からのお咎めも他国の貨幣なら及びづらいと考えたのでしょう。水俣は薩摩との交易拠点でもあったようで、その意味で琉球を密鋳半朱する意義があったと思われます。 半朱は30g以上あるのが通常ですが、今回ヤフオクに出ていた品は23.6gと天保通寶ほどの重さで10gほど軽量です。 ただし、琉球通寶半朱銭の研究によると意外なことに直径は44.4㎜から40.6㎜までが存在し、重量も37.5gから23.4gまであるようで、製作にもばらつきがみられるようです。こればかりは数を見ないと分かりません。今回の品は直径43.3~6㎜、内径35.85㎜程度・・・この資料によると普通銭と同じなのでちょっと不安。少なくとも水俣の密鋳の記録には合いません。 ですが、琉球通寶半朱銭の研究によると密鋳銭は大様銭からの写しが多いようでこのサイズであっても問題ないようです。大様の半朱は100~200枚に1枚見つかるそうで・・・母銭サイズのものなのだそうです。初鋳でできも良いので母銭にはうってつ・・・これは見てみたいし欲しいなあ。 琉球通寶半朱にこんなにサイズ違いがあるなんて、数を見たことのない今の私にはなかなか信じられないですね。しかも覆輪も刔輪も濶縁もある。おそらくこの中にも密鋳に類するものもあるんじゃないかしらと勝手に思っています。寶横の極印の有無と製作の違いが密鋳か否かの判断の違いだそうで、たしかにこいつは極印ははっきり確認できないし、鋳浚いのような痕跡もあるので密鋳でよろしいような気がします・・・が、まだ自信がないなあ。とにかく、半朱のバラエティは私の想像以上なのでして、見たことのないものがまだたくさんあるのです。これについてはまだ探求しがいがあると思います。ただ・・・このようなみすぼらしい半朱にお金をつぎ込むのは勇気が要りますね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月21日【関東Hさんから再び】 この方の天保通寶収集熱の勢いは止まらないですね。ネットだけでなくオークション、入札、、個人相対取引まで幅広くアンテナを張られているようで・・・もはや下々のものはお目こぼしを願うしかないようです。 ①長郭手深淵は細郭手の重量銭と同時期にネットに出ていたもので・・・え~、こんなに大きかったのと驚いています。 ②は同種の品で天保通寶分類譜では仰宝大字、英泉研究分類譜では肥二天連玉宝という名前で出ているそうです。特徴は横幅のある覆輪刔輪銭で寶王の末画が寶貝からわずかに離れて連玉尓になる癖があります。この不知銭は触ってみるとすぐに分かるものでまるで碁石に触れているような不思議な感覚を覚えます。<br> ③はCCFに出ていたaペン書様・・・私も郵便応札していました。文字が委縮していて広い銭面に比べてかなりの縮字になっています。浅字でなんかちまちましてますね。卵型の銭径も独特です。<br> ④はずんぐりした素朴な長郭手張足寶。長径に比べて銭文径が縮んでいて実にかわいい。郵便応札していてこれも敗れ去りました。これは私好みです。<br> ⑤の長郭手覆輪もCCFの獲物。大ぶりの覆輪銭で刔輪もそれなりにあるようです。<br> ⑥は離郭正百濶縁。なかなかの珍銭なのですがオークションでは売れ残ったそうですけど、追加購入されたとか。状態や銅色から本当に福岡なの???という雰囲気でしたが、極印は間違いなく福岡の小さな六角型のものでした。 昨日、数年ぶりに東京のコイン店・・・中野の野崎コインに顔を出しました。実は子供の習い事の関係でコロナ以前から毎週のように石神井公園周辺に出没していましたのですけど、はじめて訪問した次第。でも人が多い地域なので怖くて・・・。それでもの親父さんは私のことを覚えてくれていました。石神井から6~7㎞の距離ですけど渋滞で大変で、また、中野駅前の駐車場料金の高いこと・・・さすが東京。もう少し時間があればよかったのですけど、今回は収穫無し。こういったお店はなくならないでほしいですね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大和文庫に出ていた不知銭は萩の縮通でした。画像では濶縁の大ぶり銭に画像では見えたのですが・・・はい、普通の品でした。画像だけの判断は難しいですね。色合いも思ったより黒っぽいです。 長径48.75㎜ 短径32.7㎜ 銭文径40.4㎜ 重量18.8g 状態はまずまずと言いたいのですが、背側にあたりがあって郭を中心に銭体に歪みがありました。残念。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古銭リハビリもいい加減にしないといけませんね。この細郭手、ストレス解消とばかりに超強気応札して放っておいたら10万円近くまで行ってしまいました。これでは別のストレスになりそうです。 さて、今回入手の細郭手は29gを超えています。ネットに出たとき「たぶん、記載間違いだろうな」・・・と思いながらも質問すると競争が激しくなるのでぐっと我慢。かくして落札したものは文句なしの結果でした。立派な覆輪銭で、極印は小さな桐が逆打ちされており、寶下には刔輪痕跡も確認できますが、書体変化はほとんどありません。 昨年の8月18日に所持する天保銭の重量を調査して披露しましたが、当時一番重い不知銭は28.2gの長郭手でしたので(細郭手は26.2g)今回の入手品は間違いなく不知銭最高記録になりました。そこで天保通寶の肥満度を示すTMI指数を考案発表していますが、その計算式に当てはめるとこの細郭手は1.21という数値になります。こうして見ると1.1を超える不知銭はめったにないことがわかります。関西のTさんの縮径超厚肉銭のすごさがよくわかります。0.01ポイントの差が果てしなく遠い。皆様もチャレンジしてみてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TMI指数の求め方 重量g÷(長径㎜×長径㎜)×100 ※本座の標準銭は0.85前後になります。1.0を超えればまずまず厚肉、1.05を超えればかなり厚肉。逆に0.7を切ればかなり薄肉。薄肉では私の記録は0.53(銅山手:11.7g×長径47.2㎜) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CCFの落札品がもう届きました。関東のHさんの収集品には比べるべくもない品々なのですが、収集品が増えるのはうれしいですね。 1枚目は「一番小さくてみすぼらしい不知天保銭」です。覆輪刔輪という命名でしたが刔輪はともかくこのサイズで覆輪はちょっと名乗りがたいですねぇ~。大きさは47㎜台なのでやはり細縁縮径ですね。穿内部はべったりやすりでどちらかと言えば粗造銭ですね。寶足が若干長いので寶下の刔輪は見られますが目立った加刀変化はないようです。 2枚目は強刔輪銭です。細縁ですけどこれは刔輪の結果で立派な覆輪銭です。銅色は本座と同じで穿内仕上げはとても滑らかで、製作面の丁寧さは本座並みかそれ以上と言える一方で彫りは意外に浅いのです。刔輪の強さは天上と當冠上の離輪ぶりを見れば一目瞭然ですね。寶足は鋭く長く、張足寶と宏足寶の中間ぐらいと言っても良いぐらいです。細縁のため横幅がゆったりした印象を受けます。銭名の由来の削花押ですけど、頭の部分が強いカーブを描きます。また、角の一番上と二番目の間の付け根が加刀で離れます。袋の部分に加刀のある削花押は良く見られるので「削頭花押」といった方が分かりやすいかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月4日【CCFの結果】 CCFは郵便応札しかできませんでした。私の住んでいる市では連日400人以上のコロナ患者が出ていますし、何より大学生の娘が感染者になってしまいましたので、これで出かけていたら非難ごうごうですよね。(現在は無症状で隔離療養中。同居してませんので。) さて、CCFですけどやはり参加しないとだめですね。郵便入札だとそのちょい上で落されてしまう・・・オークショナーが郵便入札額をポロっと明かしてしまうことが多くて・・・と考えるのは被害妄想か現実か?負けたもののほとんどがワンランク上で落ちているので疑心暗鬼になってしまいます。思い切ってペン書手も狙いましたが・・・その通りの結果でした。負けたけどよく頑張った。 落ちたのは2品。高いからたぶん誰も入札しないだろうと考えた削花押・・・でも高いなあ・・・これ10万円以上は高いなあ。Hさんはよく見かけるとおっしゃってたし。(2021年9月7日制作日記)その昔、江戸コインオークションの誌上入札(2014年5月30日・8月10日制作日記)に出ていたときは関西の大収集家の玩多夢師が10万円以上で落札していて感心したものでした。ですから今回の価格は妥当と言いたいのですが・・・やっぱり私にはきついなあ・・・と思いながら負けるものかと応札。で、無競争で落札した模様です。私はなかなか玩多夢師のような気持ち(身分?)にはなれないけど、まあ、いいか。リハビリだぁ! もう一品も無競争。一番小さくてみすぼらしい不知天保銭です。これも書体変化がなさそうなので2万円は高いけど・・・リハビリだぁ!。その他、寛永銭も含めて全滅・惨敗・・・こんなもんですね。 ※記録を見ると玩多夢師には一度お会いしているらしいのですが、どうしてもお顔が思い出せない。まあ、私も滅多に古銭会には出ていませんので・・・。 ※本日、猛暑の中伊予ヶ岳を登りました。さすがにきつく、(たぶん)熱中症でふらふらになりました。ほぼ無風で体温が下がらないし、最後の岩登りが暑いこと。それに山頂は直射日光をよけられる場所が少ないから・・・木陰で水分を取りながら(凍らせた飲料を首筋にあてて)時間をかけて回復を待ち、休み休み降りましたが、あぶなかった。もう、景色どころじゃなかったです。真夏のハイキングはしばらく休むべきかもしれませんね。(麻綿原高原と高宕山の時は何とかなったのですけど・・・) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

更新をお休みしている間も、皆様からいろいろ頂いておりましたので・・・。 上段は関西のS様から頂戴した鐚永楽の珍品の画像。600枚ほどの永楽の雑銭の中から出てきたということですが、これはあの有名な曲永大字じゃないですか。鐚永楽としましたが、実際には新規母銭によるもので永楽としては最高人気を誇るものです。位は本邦鐚銭図譜によると小珍・・・これは珍の上のランクなんですよね。このクラスは中正や流永といった超有名役物が並びます。寛永通寶では島屋文クラスかそれ以上相当であり、天保通寶ならそれこそ会津萎字や奇天手でしょうか。この曲永大字は掘り出し事例の報告はいくつかあるものの私も実物を直接見る機会に恵まれていません。 一厘の画像は侍古銭会のタジさんこと健仙童様からのもの。なんでも一厘をまとめて手に入れたそうで、じっくり眺めていたら手替わりをいくつか見つけたとか。 とくに輪の幅についてはこの画像で見ても明らかに異なります。私は近代日本貨幣の手替わりについてはほとんど知識がありませんが、この違いは注目に値します。ただ、こんなに目立つ違いが今まで見逃されているとしたら信じがたい。心配なのは贋作でして、こういった少額貨幣にも最近怪しい品が紛れ込んでいるとかいないとか・・・願わくば私が小耳にはさんだ(気がしている)噂がガセネタであって欲しいです。こんな濶縁の一厘、本当にあるんですか。どなたか教えてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月29日【叶手元祐無背】 7月29日【叶手元祐無背】日本の初期鐚銭については謎が多いのですが、この叶手についてはかなり突っ込んだところまで研究されています。文献が少ないのであまり知られていないと思いますが、鋳銭関係者の中に真木一左衛門なる人物がいて、名前の一宇文字を背文としたことに加え隠れキリシタンに関する諸説を裏付ける証拠が発見されているなどもっと称揚されても良い銭貨だと思うのです。詳細は坂井博文師著の図説豊後元祐の研究に詳しく書かれておりますので、頑張って探してください。実はこれ、歴史研究文献としてもかなりの力作なのです。 さて、画像の叶手元祐曲元はたしか無背のみに存在する書体で一風変わっているので私もなんとなく覚えていました。代表銭の背叶の文字は「聖杯と十字架」を表しており雑銭コレクターの必須アイテムなのですが、有背銭に比べ無背銭はどちらかというと地味で人気はいまひとつ…どころか全然ない。この曲元も市場評価はそんなに高くないと思っていましたが、美銭だということでちょっとした競争が生まれてしまいました。高騰の理由に文源郷師の出品という信用もあったと思います。 ところで、無背銭の中に小字とされるものがあり、位がたしか2~3位だったと思います。実は40年以上前にデパートの催事で雑銭の中に無背叶手が大量にあるのを発見。しかも小字が複数枚あって夢中になって拾い出した記憶があります。一度ヤフオク(収集だったかもしれない)でその小字を出してみたら5000円以上の値段がついて驚いたことがあります。そのときは調子に乗って開元の隷書や康熙通寶背台大様なども出してしまったと思います。(ああ、もったいない。)小字の無背は1枚ぐらい残っていたと思うのですが最近あまり見てないからどうなっているのか・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

細郭手削字瑕寶 勢陽譜、不知天保通寶分類譜、英泉研究分類譜・還暦記念譜、大橋譜、類似カタログ原品 長径49.44mm 短径33.06mm 銭文径41.0mm 重量15.52g |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(陰起文・未使用肌の残る大様銭) 不知天保通寶分類譜、大橋銭譜、天保銭36号、英泉譜研究分類譜 長径49.34mm 短径33.16mm 銭文径40.6mm 重量21.23g |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

長径49.29mm 短径32.92mm 銭文径41.4mm 重量20.82g |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

青宝楼昭和10年譜、不知天保通寶分類譜、名古屋泉譜、大橋譜、勢陽譜、趣味教室原品 長径49.27mm 短径32.38mm 銭文径40.9mm 重量20.02g |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| いやはやすごい品ばかりです。古銭リハビリをしたいのですがHさんの前に向かうところ敵なし。本日はCCFだったのですがコロナもあって見送りです。よせばいいのに炎天下の中を山歩きをしてヘロヘロになった後で映画館でレイトショーです。別に見たい映画があるわけではないのですが、気を紛らわしたので・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ⅰさんからヤフオク経由で分譲頂いた品。なぜか競争がほとんど起きませんでしたが、地味ながらもっと称揚されても良い品だと思います。 面がやや浅く、郭内は鋳肌が残り、面側から軽くやすりが入ります。郭内のテーパーも逆で面より背の方が広穿ですので面背逆性は間違いないところですけどこれは気が付きにくいですね。見どころとしては背側の刔輪が強く細縁になっているところ。輪際のぐりぐり加刀が美しい品です。改めて名前を付けるとすると、不知長郭手背強刔輪細縁面背逆製かな?覆輪刔輪銭ですけど輪が細いので覆輪には見えませんね。Ⅰさんは良くこんな品見つけたものです。銅色は鮮やかな黄銅色で同じような天保通寶は少ないながら存在します。 長径48.7㎜ 短径32.5㎜ 銭文径40.5㎜ 重量20.0g ※小数点第二位で四捨五入。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

寛永通寶は寛永通寶の大家、文源郷師出品の繊字狭文大型銭25.6㎜。 25.6㎜とはずいぶん大きい。郭内は滑らかで郭内の角仕上げが一ヶ所甘いのですけど母銭と言っても良い気がします。歪みが少しあるのですけど3000円だからねえ。好奇心を満たすために無駄遣いをしています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関東のⅠさんから頂いた品。え、こんな品頂戴してしまって良いのかしら・・・そんな品です。 しかし不思議な品です。銭文径から見て一度写しの品。ただ、過剰なほどの加刀と鋳肌への加工もあると思います。またこの変色が着色の可能性もあるだけに判断は難しいですね。手にするとかなり薄く感じるのにずっしり重く、色合いから見て純銅に近い赤銅で真鍮ではないと思います。製作や書体は文字や輪の周りがぐりぐりと彫られていて一部書体を破壊するほど。花押の頭など加刀によって真っ二つに割られています。ただ、過剰すぎるほどのこの加刀をどう見るべきか? 一方、側面には小さな切極印が逆打ちされています。この点はかなり好印象です。乞い言った行き過ぎた加工銭は普通は後鋳を強く疑うものですが否定すべき材料が全体の印象以外に見当たりません。おそらくⅠさんもかなり迷っていたと思います。私もこれ以上は分かりません。砂目が全く感じられないのも怪しいのですが、削頭天やで尨字の類にこんな肌が見られると思います。人により真贋、好き嫌いの判断が分かれる品で私も以前Ⅰさんにそうお答えしたような気がします。泉譜にも類品はなかったと思います。奇書削字と仮命名し、愛で心を癒したいと思います。 この状態では何とも言えませんので類品の出現報告をお待ちしています。ひょっとしたら大珍品の香り・・・Ⅰさんありがとうございます。 長径48.64㎜ 短径32.44㎜ 銭文径41.21㎜ 重量22.9㎜ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月4日【妻とのお別れ】 古銭収集の趣味というのはどこか後ろめたいものがあり、私も例外にもれず結婚するまで古銭収集の趣味について話すことができませんでした。新婚生活は2001年に私が妻の住むマンションに転がり込む形ではじまりました。お互い遅い結婚でしかも職場結婚。妻は古銭には全く興味がなかったのですが、干渉することもありませんでしたので、まあ大人の対応といったところでしょうか。私に次いで大量の古銭が転がり込んできたので呆れたのかもしれません。 結婚式は挙げず新婚旅行は北海道の春スキー・・・札幌に立ち寄った際、方泉處見学をしようと目論んだところ閉館の知らせを聞いたのが衝撃でした。旅行費用の捻出に手持ちの古銭をはじめて売却したのも良い思い出です。2004年にこのHPを立ち上げたことにより古銭収集熱が上昇しました。仕事も忙しく子育ても大変だったので妻と出かける機会がめっきり減りました。 子供が成長し、手がかからなくなると今度はそれぞれの両親の介護や終活が忙しくなります。 2016年に私の両親が(私らの)新居の隣に引っ越ししてくる半同居生活+実家整理がはじまり、やがて妻側の実母の生活支援も始まります。 二人で夜の散歩を盛んにするようになったのもその頃からで、コロナ禍になってからは共通の休日の土曜日は千葉の低山を中心に盛んに歩きました。妻はべたべたするのは大嫌いで手も握らせないほどですが、「歩きに行く?」と聞くと必ずついてくるし、また誘ってきました。 10㎞以上歩くのが普通で、大概15㎞以上・・・時には20㎞ほど歩くこともありました。養老渓谷や大福山、鋸山、高宕山、伊予ヶ岳、麻綿原高原等はお気に入りで幾度も訪れたものです。古銭に関係ない話・・・には妻が必ず参加していました。そんな妻に病変が見つかったのが今年2月、それでも歩くのをやめず最期になった手術直前の山歩きでも12㎞歩いています。それどころか私が疲れたので夜歩くのをやめようと言っても一人でいってしまうぐらいでしたが、歩行速度はめっきり遅くなっていました。 5月に受けた手術の経過が思わしくなく、退院後も体調不良を訴え続けていました。当初、ステージ1bと言われていた癌肉腫は手術前検査でステージ2となり、術後の説明でステージ3b・・・病理検査でステージ4bにまで上がりました。それでもあきらめることなく在宅復帰を目指し頑張りましたが、6月10日に体内転移が確認され自尿排泄ができなくなり入院し腎瘻になるとついに仕事をあきらめざるを得なくなりました。その決意が何を意味するのか・・・私には痛いほど分かりました。 八方手を尽くし、短期間で腎瘻の処理を学び介護体制を自宅につくると再入院から5日間で退院。腎瘻は一生抜けないから身障者になっちゃったと笑っていましたが、その一生もいつまで続くか分からないことも分かっていました。人生の終着駅がすぐそこにありました。最期は自宅で迎えたいと頑張りましたが苦しみに耐え切れず再入院。ようやくモルヒネ投与が始まりました。一時的に体調が戻り、穏やかになったものの長くは続きません。自尿排泄機能が再び低下し、食事水分の摂取ができなくなったのが6月後半。そして7月1日未明、泊まり込みをしていた私の隣で眠るように旅立ちました。 2019年に母を在宅で看取ったときは計画的に介護保険を使い行動して、母も見事に応えて人生を全うできたのですが、妻の場合の今は虚無感や喪失感ばかりに苛まれています。葬儀は小さく行おうとしたのですが周囲の意見で結局は大きくなってしまいましたので対応にも振り回されています。 本日は妻が家を出る日。昨日は弔問客が30人近く来たと思います。弔問客の言葉は優しくありがたいのですが、その優しさが刃になって悔悟している私の心に突き刺さって来ます。静かに妻と過ごしたかったのに対応で疲れ切り、それでもやらなければいけないことに追われ続けています。忙しさで悲しみを忘れるという言葉はありますが、虚しさが強く残ります。 一足先に妻は天国に行きましたがいずれ私もその横に行くと思います。それまでの間、しばらく古銭を楽しみたいと思います。妻もきっと呆れているでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

入札誌銀座で久々の落札はオークション方式になってからあまり縁がありませんでした。私は競り合いにはめっぽう弱いのです。業者さんにとってはこの方が儲かるんでしょうけど・・・皆さん、弄ばれてますよ!。 さて、一番上の画像は秋田小様の細郭様。多くの秋田小様は嵌郭されていると思われますが中にはこのように郭が細いままのものも存在します。落札価格は手数料込みで36000円・・・つまりほぼ最低価格。秋田小様はかつて村上師が60枚以上保有していたと思います。そのコレクションが市場に出回ったため一時の熱気が落ち着いたように思います。 長径46.71㎜、短径31.41㎜、重量17.9gとサイズは模範的。先に書いたように細郭で、しかも未使用色が残る美銭。秋田小様銭は滑らかな手ずれ感の風合いの赤黒い品が好まれるためこの発色が逆に今回人気を集めなかったのかもしれません。 中段は明和期の俯永鋳放し銭。出品名に母銭の名前はなかったと思いますが、見ての通りの立派な母銭です。落札価格は17000円だったので鋳放し母銭としてのプレミアムは無しということ。画像映りがいまいち悪かったので落札できましたが、私自身も「ひょっとしたら通用銭」とか「贋作かも」と疑心暗鬼になってしまい降りようと思ったのですけど幸か不幸から落札してしまった。 郭内は見仕上げで側面は不完全ながら砥石仕上げ。湯道が残っています。外径は29.1㎜ほどとかなり大きい。関東のA様に言わせれば良い品で大ラッキーのようです。 最後の1枚は大分貨幣研究会の祥雲斎師からのご報告です。5キログラムの古寛永の雑銭の中から撰り出された「昴通背星」だそうです。一見、岡山銭の良恕手を思わせる書風ですけど永字が扁平。背に星があるものが発見されたことで水戸銭にされていますが、見ることも稀な一孔です。画像では星の存在がはっきりわかりますが、浅字で拓本にすると輪郭がぼやけてしまうので祥雲斎師も苦労されたようです。拓本より画像の方がわかりやすいという例外的な実例ですね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月14日【祥雲斎コレクション】 祥雲斎師からLINEを通じてメール画像が届きました。背景の明暗や画像の大きさや傾きなどがいろいろだったので画像を加工していますが、私の技術ではこれが限界ですのでお許しを・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

不知としましたが、祥雲斎師は仙台大永に書風が似ていることから、大永小通として仙台に仮に籍を置かれています。御蔵銭の中から出てきたように御蔵銭風でもありますが背の雰囲気が大分違いますね。書風は似ていても御蔵銭にこんな書体はありません。永厘庵師は初期不知銭ではないかとおっしゃっているようで・・・的を射ている気がしますね。この画像を見れた方は幸せで、じかに見たら涎がきっと止まらず、掘り出したら叫びながらそのまま走り出してしまいそうです。 ②退点文大様母銭 一般的に文銭は25㎜は普通に存在しますけど、25.5㎜を超えるとやや少なく、25.7㎜超はかなり希少。退点文はほんの少し銭径が小さいものが多いのですが、25.3㎜以上から大ぶりと言えますので25.5㎜あれば自慢できます。それなのに25.95mmですと??? そりゃ反則ですよ。まず見ることはできないです。0.1㎜違いで全然価値が異なる世界ですけど、皆さんわかりますか?島屋文以上に希少だと思います。 ③退点文の退点文(母銭) 別名、退点文小文、最退点文ともいわれます。私は当初この分類が良くわからず、ずいぶん回り道をしました。これはその大珍品の母銭。どれぐらいの価値があるのかもよくわからない品。文も小さいけど郭も小さい。直一文に似ていますが離点文にはならない。 ④退点文の退点文(通用銭) 上記の通用銭。やはり小郭なのが目立ちます。退点文の退点文とは言うもののもともと退点文なので肉眼での差異判断は慣れないと難しい。位置的に退くわけではなく、点の大きさとか全体的な印象の差のように思えます。 ⑤退点文母銭 外径が25mmを切る母銭。内径も小さい。母銭であるという判断はおそらく文字や輪の立ち上がり穿内仕上げなどを含めた総合的な判断なのでしょう。文銭の母銭判断は本当に難しい。慣れないうちは手を出さないほうが良いと思います。 ⑥退点文磨輪母銭 内径がわずかに大きいので細縁大字銭になっています。背文の足も痩せています。 ⑦縮字無背大様母銭 一般的には耳白銭の通称で知られています。新規母銭によるものですけど書体的には区別が難しいので、私は銅色と製作で最初に判断します。すなわち見ての通り黄褐色で文字繊細 なものが多く、濶縁になります。(耳が広い→耳白の名称の由来)通の上二引き右端には鋳切れなく、刔輪もないので濶縁縮字ぶりは目立ちます。耳白銭は書体変化がほとんどないので雑銭扱いなのですけど26㎜サイズは聞いたことがありません。モンスター登場ですね。 ⑧縮字勁文無背大様母銭 耳白銭に良く似ていますが、銅色が異なり文字やや太く、通用の二引きの上右端が玉状に鋳切れます。また、わずかに刔輪されているため輪幅は耳白銭ほど広くなりません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

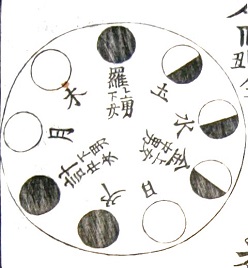

| 6月12日【祥雲斎師より】 祥雲斎師からメールが入りました。拓図中段は師がこの2年間に御蔵銭として購入した1003枚の中から出現したものだそうで、安南寛永では断じてないとのこと。文久永寶周遊会メンバーのKさんの考えでは初期不知銭もありえるそうで・・・。そういえば広穿ですし異寛小永や魚尾寶にも見えてきました。画像をくださるそうで楽しみです。さらに25.95㎜の退点文の画像もお送りいただけるそうで・・・乞うご期待! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

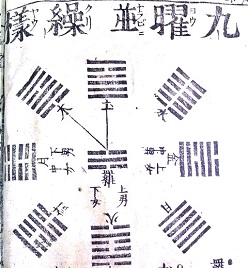

6月8日【古寛永の謎品】 6月8日【古寛永の謎品】古拓は昭和18年の「貨幣4月」の第289号に掲載された古寛永で島田尚泉堂師の出品です。状態悪く、穴も空いているようで安南寛永のような雰囲気もあります。師は高田笹手永仰頭通細字からの変化ではないかと記していましたが、こんな品が平成18年の収集の誌上入札に古寛永譜外品として突然出品されました。(画像最下段:奇品館参照)根性なしの私は追いかけることができず、四国の大家、寛泉堂師が入手されたようで平成古寛永泉譜にも掲載されています。 この一連の拓本は大分貨幣研究会5月例会コピーからの借拓でして、画像中央が久泉研究資料(御蔵銭)の見直し整理中に目についた拓本だそうで・・・これは美銭、珍銭の香りがプンプンします。平成古寛永銭譜においては仙台大永銭からの変化としていて、大永小通の仮称がつけられています。外径24.45㎜ 内径19.50㎜ 背内径17.80㎜ 肉厚1.25㎜。 小通で昴通、さらに縮寛にも見えます。島田尚泉堂師の品は削字もしくは陰起文といった様子ですけど私には本体の正体が全く分からない。書風的には仙台銭の雰囲気もありますが、このような激しい削字は高田の笹手永仰頭通細字にもありますけど、背の雰囲気はまるで違うような気がします。安南寛永のようにも見えますが銅色や製作は一体どうなっているのでしょうか?本当に謎の古寛永です |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

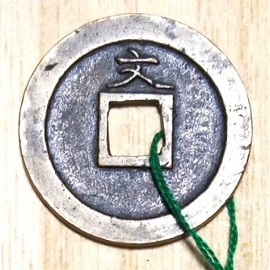

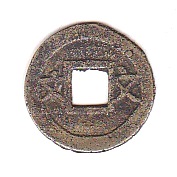

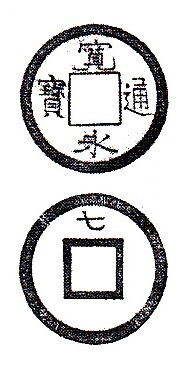

きれいな古寛永の画像を頂戴しました。投稿されたのは中国の方、Yさんとしておきます。古寛永は通用銭を鋳ざらって母銭にしたものが多く、新寛永のように専用の母銭ではないものばかりなので判断が難しいものが多いのです。 市場にある古寛永母銭の半数以上が「本当に母銭なの?」と言うようなものが多いのですが、御蔵銭とこの仙台銭に限って言えば製作的に間違いのない品が多いと思います。この品は地染めも美しく加刀も鮮やかで古い時代の古寛永を良く示しています。銭種:古寛永仙台濶字高頭通削辵(鋳ざらい母銭) この画像を掲載した直後、関東のAさんから細分類名まで合致したメッセージを受け取りました。さすがです。 直径は24.3㎜、内径は18.3㎜だそうで、新寛永の文銭を見慣れていると小さく感じますが、この類は24㎜を切る通用銭が多いので、かなり使い込まれたと見えて文字の山が若干つぶれ気味ではあるもののこれでも立派な母銭です。 削辵の名称通り、通辵と郭の間がぐりぐり加刀されています。古銭としては絶対的に少ない品ではないものの、製作を知る上では貴重な資料。通用銭ではっきり削辵の分かるものはかなり少ないそうです。(関東Aさん談) 下段は私のリクエストに応じて関西のSさんが現物を送ってきてくださった小梅手風の絵銭です。背に七の文字こそないものの筆法はほぼ同じで同規格品に見えます。背に文字のあるこのタイプの品については過去に画像収集していたと思うのですが・・・見つかりません。一連の品は大和文庫さんに記事掲載される前後からメルカリ等に複数出現しているようですが・・・近代作の絵銭だと思います。Sさん、ありがとうございました。 ※モトさんも画像を送ってくださいました。ありがとうございます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

青少年コレクターのモトさん経由でAさん自慢の退点文入文の画像が届きました。最近、濶字背ト刮去母銭を思い切って購入されたそうですけど、退点文入文はかなり以前からお持ちだったようです。Aさんは文源郷師の主催する珍銭探査のメンバーでもあったようで、その文源郷師に退点文入文を見せた際にたいそう驚かれたとか。 銭には鋳造変化があるのは当たり前・・・と書きましたが、この品は鋳造上と言うより明らかな加刀変化に見えますので何らかの意図のもとつくられたのではないかと妄想全開になります。これをお持ちなのはAさんのほか、Iさん、関西のSさん、そのほかに文源郷師が文銭目録に掲載された拓本1枚のほか、記憶が間違っていなければ過去にネットで見た覚えがかすかにあります。島屋文クラスの珍銭ですけど、はじめてみたら悪戯された品と勘違いするのも無理はありませんね。 モトさんからも自慢の退点文の画像3枚を頂戴しました。 退点文小文はかなり大ぶりの美銭に見えます。別名、退点文の退点文のとおり、文の第一画が小さく先端が陰起気味になり拓に現れません。郭がやや横広になる傾向にあると思います。これは良いですね。 退点文半欠叉文は、文源郷師の文銭図録の分類に従う分類名。画像を見て一瞬、退点文直一異文かと思いました。交叉部の先端が少し短いのと、永の跳ねが(陰起して)小さく、文源郷師は小跋永とも称しています。 退点文の大様銭ですけど、退点文で25.3㎜を超えるものはなかなかなく、25.4㎜超は相当立派です。画像でも濶縁ぶりが目立ちますね。これは十分に自慢できます。 文銭は美銭が多く、微細変化も多いワンダーランドです。選り出しも可能で、無理さえしなければお金もあまりかからない愉しみ方もできます。私の穴銭収集も、古銭ブームのさなかにお小遣いの範囲で楽しむ・・・と言うところから始まりました。穴銭は一度迷い込んだらなかなか抜け出せなくなる迷宮ですけど、モトさん良い楽しみ方をされていますね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月30日【雑銭掲示板アーカイブ】 旧雑銭掲示板の記事は8月1日13:00で消滅します。貴重な写真や発見もあるので救済を図りたいのですが2000近くの投稿記事があるうえ、技術的にサイトの丸ごとコピーはできないと思います。そこで、昨日からコツコツ移植を試みていますがまあ進みません。すべての記事救済は無理なので気になった記事だけ選んでいますが果たして間に合うのか・・・。多分間に合わないので皆様も今のうち記事や画像をコピーしておいてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 雑銭掲示板アーカイブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ネットオークションに勝ち負けがあるのは致し方がないのですが、自分の入札額にちょい上乗せ負けが続くとちょっと悔しい。はリアルタイム勝負なので終わるまで気を抜くことなく観察し続け、相手が根負けするまでねちねち戦うと宣言されている方もいらっしゃいますが、時間がもったいないし、私はそんなに暇じゃない(つもり)です。 私のように「どうだあ」とばかり自分の精一杯の上限値を入れるやり方は目標にされやすいのですけど、楽しいことに忙しい私は見ていられないのです・・・値段が上がる現実を。おせっかいなヤフオク機能は値段が上がったとすぐに連絡してきます。本当はそんな連絡は見たくもないのです。入札のような一発勝負システムなら良いのですが、最近は入札をうたっている入札誌銀座もオークション方式になってしまいました。そこらにたむろしているのは金と暇を持て余している不届きな奴らばかり。こちとら汗水たらして小銭を稼いでいるというのに神は不公平です。 そこで私は正義の鉄拳よろしく札束で相手の横面をバシッと張り倒してやるつもり・・・なのですが、数倍の札束力で返されます。全く情けも容赦もない。少しは尊敬・忖度してくれっつーの。 昨日は短尾寛方冠寶通用銭の発見者のI氏の出品した天保通寶に小蠅のようにたかっていました。当然私も小蠅の一匹として群がります。 出品物は若干絵銭のような作りですが、48㎜を切り覆輪というのはなかなか味があり美しい。妻に言わせるとゴミのような古銭と非難されます。ですから多くの収集家の前世は蠅なのかもしれません。一寸の虫にも五分の魂・・・今回も頑張って突っ張りましたが土俵際できれいにうっちゃられました。実は最後まで見ていられなかったのですけど、終わってみればやはり悔しい敗戦です。今日も無事に妻の機嫌を守れた、浪費が無くなったということで何とか自分をなだめ、画像だけ収穫。たしかにあまり見ないタイプですね。 実はもう一枚応札していたものがあり、そちらはきれいな久留米正字濶縁です。なんてことない藩鋳銭のですが、私は久留米正字濶縁と会津濶縁、水戸接郭には妙に反応してしまう癖があります。覆輪銭でときに削字や刔輪もあったりする・・・不知銭だったらすごい変化ですよね。そんなすごいものが格安で手に入るのですから、手を出してしまうのはありでしょう?こんな雑銭でも見ていると幸せになれる私って変ですか?・・・そうですか。 しかし、私の些細な楽しみさえも打ち砕く新規感染者が現れました。病気の根源は私だという説もあるようですが、皆さん早く正気になってください。お大事に・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最近は天保通寶は競争が厳しくて買えないし、古銭店や古銭会には職場の自粛規制が厳しくていけないので、もっぱら寛永通寶で無駄使いをしています。今回は退点文欠叉文というふれこみの品を頑張って落としてしまいました。実は私、文銭の細かな手替わりについてはあまりこだわっていない(???)ところがありまして、まあ、鋳造変化でどうにでもなると考えているところがあるからなんですね。年齢を重ねて目が悪くなってよく見えないという理由もあるのですけど・・・。要は面白いから集めている数寄者なのです 欠叉文は縮字背文が有名で、文銭コレクターなら必ず押さえるべきところなんですけど、退点文の欠叉文はあまり知られていません。文源郷師の文銭図譜には直一文からの変化のように見える拓が掲載されていますが、今回の入手品は蜒文の系統に見えますので鋳造上の偶然変化なのかもしれません。前所有者はヤフオクのプロフィールから見て古寛永収集家のHさんらしく、丁寧に入手先と入手日、価格までフォルダーに記載されていました。几帳面ですね。 今回の品の入手で思い出したのが2014年の12月5日の制作日記に取り上げた退点文の入文。一般的な?退点文入文は中段右の拓本のように交叉部分が陰起しているような雰囲気のもの。ちなみにこの拓本は小川青寶樓が主催していた東亜貨幣協会の会誌「古泉」に隷泉こと増尾富房師が寄稿したもの。一方、2014年に取り上げたものは仰文入文になるもので、全体が加刀されていてかなり変形しています。 最下段の2枚が該当品で左が関東のIさん、右が関西のSさんの蔵品です。この2枚、背郭の形状から見て兄弟と思しきものなんですけど・・・文源郷師は当初このタイプの入文を作りものとして見ていたようなのですが・・・その後の文銭図譜にも堂々掲載されているところを見ると存在を認めたようです。兄弟銭があるということは鋳造によるものに間違いないようで、そうなると後加工とは言えないというのが理由でしょうか?評価も200。島屋無背の評価が80ですからかなりの珍品度ですけど、やや抑えめのような気がします。そういう意味ではまだ警戒感が残っている気もしますね。参考までに天狗寛永が評価300、正字縮文が評価500で、島屋文系以外ではこの3種が突出しています。 ※関東のAさんから入文の類品を所有しているという連絡が入りました。画像到着が楽しみです。評価上がりそうですね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5月25日【泉中夢談】 5月25日【泉中夢談】試作銭の原母ということで大和文庫さんの駿河裏表紙に掲載されている拓本ですけど・・・違和感があります。これは絵銭じゃなかったかしら。最近、見た記憶があります。面白い画なのでとっておいて記事にしようかと思っていたこともあるのですが、おもちゃ感が強かったのでお蔵入りさせた気がします。 極細の筆法で、永が妙に扁平で・・・かなり薄肉の青銅銭だったと思いますが、画像は破棄してしまい私の記憶だけなのでかなりあいまいです。ただ、この書体は複数回見たことがあると思います。番銭だったかどうかは記憶は定かでないのですけど・・・。そもそも一般通用を意識した試作銭で背に文字を入れることはまずほとんどないと思います。入れるとしたら地名ぐらいで、七戸とか七尾だったら判るのですが、でもこれは通用銭の雰囲気ないと思います。個人的な感想ですが、過去に見た記憶が強烈なのです。画像とっておけば良かった。 ただ、現品はおそらくかなり立派なんでしょう。そういう意味ではかなり特異な品だと思います。 これについて記憶のある方・目撃情報・ご意見をください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

何度も書いていますが関西のTさんの兄弟銭を見抜く力は特異なレベルだと思います。才能というか異能、ひょっとしたら超能力なのかもしれません。 今回、ご投稿いただいた画像のうち➀と②はTさんから乞われて私から割譲したもの。こうやって並べてみると完全に兄弟銭であることは寶下の鋳だまりや背郭の右側のが同一であることからも判ります。つまりこの鋳だまり、母銭レベルからあるということになります。まあ、普通はそこまでで終わりなんですけど、Tさんの能力(眼力・嗅覚・記憶力)はここからすごかった。 ➀の画像にある赤いポイントの位置に注目。これらはすべて小さな鋳だまりなんですが、➀と➁が合致するのは分かるとして・・・一見何の関係もなさそうな➂とも合致するのです。ブラウザに拡大機能があるのならご確認ください。保人偏の下に連なる連星や花押前の三つ星など無視できない合致ぶりです。 ➂は➀、➁に比べて寶下の刔輪が強く、はっきりした覆輪もあります。寶下の刔輪は母銭の鋳だまりの修正とも言えます。(この銭は現在私の蔵品になっていると思います。) さらに寶下強刔輪に進化した➃➄とも特徴が一致。すなわちベースになった母銭がこれらは同一のものであり、極印の類似性からすべてが同炉銭であるという結論です。砂目と極印の同一性からかつて私も「花桐極印」や「魚子地肌」銭など、同炉であると断じた不知銭はありますが、覆輪刔輪が加わっても同炉であると判定できたことは画期的です。百聞は一見に如かず、雑銭掲示板にも画像を載せますのでじっくり観察してみてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ネットに背の大錯笵鉄母銭が出ています。お~!と、いう感じでつい飛びつきたくなります。本来は出品中のものにはコメントしない主義なのですが、過熱してますのであえて踏み込みます。こういうよく分からない品は手に取って観察したいのですけどたぶん無理でしょうね。 昨日もなんでも鑑定団にエラー貨幣収集家が出ていましたが、昭和22年の50銭のズレ打ち・・・あれはありえないよなあ~と思いながら見ていました。 エラー銭は昔から好奇の目で見られていたようで江戸時代の大名収集家の朽木公のコレクションに錯笵銭がたくさんあるのが良い例です。(朽木公のコレクションは大英博物館にあります。)近代貨幣のエラーはとても貴重なのですが、贋造技術も進化しているので穴ズレなどには注意が必要です。穴の埋め戻しと再穿孔の技術や放電加工による刻印そのもののコピー技術も相当進んでいるとか。そのため真贋判断そのものが難しいので冷静になって自制する心が必要なのです。穴銭の贋作は大正~昭和期に真鍮写しが流行した結果かなり増えたのですけど、製作的に矛盾があるため冷静になれば判断が可能です。ただし、おそらく後世に名を遺すと思われるO氏の贋作出現以降はかなり精巧になり、特に最近中国でコピーされているものについては書体だけなら完コピもあり得る技術になってきています。 ところで穴銭のエラー銭には3タイプあると私は考えています。 1.純粋なエラー銭 採算性を上げるために多少の錯笵には目をつぶったもの。 2.意図的なエラー銭 ふいご祭りの時などにわざと失敗銭を作り、作業の安全、成功と座の繁栄を祈った。 3.好事家を騙すための近代贋作・・・こいつは論外ですね。 銭座による鋳造では、一つの砂笵における鋳造の歩留まりは元文期で80%ぐらいしかなかったと翁草(銭座の記録)に書かれています。出荷できるのは5枚の内4枚ほどで、つまり5枚に1枚は不良品になるということ。鉄銭出現以降はかなり出来の悪い銭も流通させられていたことは、現物から見て良く分かります。 一方、「完璧なものには魔が宿る」という思想から銭座にはあえて不完全なものを作り関係者に配布する・・・という風習が昔からあるようです。この思想の有名事例に、日光の陽明門の逆さ柱ががあります。逆さ柱は本来不吉なものなのですけど、崩壊は完成から始まるもの・・・あえて完成建築の中に不完全を組み込むことで陽明門はまだ完成していない・・・だから魔は宿らないと、魔除けにしているのだそうです。災い転じて福となす・・・と、いうことでしょうかね。(ですから面背逆製も意図的なものが多いのではないかしら。)画像に示した錯笵はその類ではないかと・・・。このお話、天保仙人様からの受け売りです。 ➀~④は相当派手な錯笵ですけど、できるメカニズムが異なります。①は鋳型そのものがず(らさ)れています。主な可能性は3つ。 1.鋳型の組み合わせ、もしくは上下を違えた。 → 純粋なエラー銭&意図的なエラー銭 2.水蒸気爆発、砂笵の踏み固め不足で鋳型が崩れた。 → 純粋なエラー銭 3.このような形の母銭を作って(変造して)鋳造した。 → 近代贋作 ➁はずれた銭の外周部に接する部分が薄くなりますので、鋳造技術的にはやや難しくなります。 それに対して➁~④は鋳型のずれはないものの、砂笵への母銭の二度押しもしくは置きなおしと思える工作があります。出来上がった鋳型(砂笵)にもう一度母銭を押し付けると、反作用で砂笵の一部(外周部や穿内)が普通は盛り上がります。盛り上がるということは鋳造すると凹むことになります。この凹み(つまり鋳型の盛り上がり)はデザイン的にも鋳造的にもマイナス要因なので意図的に除去される対象になります。逆に凹みが残っているということは意図しないエラーである可能性をも示唆します。 実際に意図的でないとなかなかここまできれいにはできないと思います。お守り的なものながら特殊な出来損ないですから現存数は少なく、ここに掲示しているものはお金を出しても決して入手できない一品ものです。(④はたしか小川青寶樓師の収集品だったという触れ込みで手に入れたものでした。)エラー銭と絵銭、記念銭との中間に位置しますが、当時の風習や技術が背景にあり、正品とされます。 さて、そういう意味で冷静になってネットの品を改めて見ると・・・あれっと思う所がいくつかあると思います。意図的であるのは間違いないのですがちょっと気になる所も多い・・・でも意図的な意匠品ですから真贋はなかなか分かりません。違和感の部分は自分で考えてください。これはチキンレースです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

入手した方、側面の画像と感想をお寄せください。拡大画像だとアラが見えてしまいましたが、こうしてみると意図的ながらそれなりに時代もありそうで良い雰囲気です。私の入手品にしても➁はかなり意図的で、それと比較してもこれはかなり座銭の雰囲気があります。本気で母銭を作ろうとしたわけではないのでしょうから、これもありかな。結論ではありませんけど。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2013年に入手してから名称が定まらない不知天保通寶です。異書覆輪延尾通とか異貝寶異当百とか覆輪延尾通窄貝寶とかHP上でも一定していません。 上の表が私の手持ち資料の中で確認できる発表経歴で、大きさも名称もバラバラですけど2013年に出現し私が入手できた品を除きすべて同一品だと思われます。1983年に本庄時太郎師が新年誌上交歓のコーナーに出品している拓本は天保銭事典の拓本と同一であることから、1980年代初頭までは本庄師が所有していたものと考えるのが自然。おそらく天保銭事典の計測値も本庄師によるもので、その後に同郷の収集家の村上師に譲渡されたものだと思います。1983-1995年の計測値がばらばらなのは瓜生師の悪戯でしょう。瓜生氏の文献は優れていますが時々数値や拓本の改ざんもあるのでご注意を。 この不知天保の特徴は加刀鐚の様な改造銭であること。保点などは小刀で削りだしたような雰囲気ですし、いわゆる張天保になります。通用はロクロで回した錐で穴を穿ったようですし、通尾の周囲は地の部分に加刀がされていて引き延ばされたように見えます。寶字も加刀が強く、寶貝が極端な下すぼみ。當の田の輪郭は歪み、百の日の横引きは縦画に接します。異書とか奇書、あるいは削字とか蝕字といった表現でも良いのですがありふれている。村上師の品は母銭とされていましたが原品を秋田まで出かけて観察したHさんのお話では、母銭のように鋳ざらいされた通用銭にほぼ間違いないとのこと。ヤフオクの写真を見てわかるように私の入手品も滑らかな肌で加刀痕跡も激しいので母銭様とまで行かなくてもそんな雰囲気も残っています。ただ、スキャナで撮ると実物より白っぽく写ってしまうのが不思議。桐極印はトンボのような形の桐が左右とも逆打ちされています。 なお、私が知る限りこの品は収集界に2品しか発表されていないと思います。 名称については延尾・燕尾・尖尾・長尾(通)+窄貝寶と特徴を羅列するか、それとも先師の名付けを尊重して異書や異貝寶異當百とするのが無難なのでしょうけど、あるいはまったく違う源氏名を考え「朽字」「枯書体」「骸字」「骨天保」「蛇尾通」「蝕骸手」なんて格好良くないですか? この天保通寶は先に発表されていたもう一枚の方が有名なんで、その所有者のご意見が優先されるでしょう。したがって私の書いていることは独り言のようなもの。ただ、こうして妄想するのも古銭は楽しみ方の一つなんですね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月11日【古寛永収集家の嗅覚】 古寛永のコレクターの目ってすごいと思います。画像は拡大していますが、実物の寛永通宝は2.5㎝ほどしかなく、こんなに拡大されているわけではありません。それを感覚的に分類してゆく・・・すごい特殊能力です。私は視力が衰えたので、以前の用にはスムーズな分類はできなくなりました。こうした特殊能力が、仕事や社会に役に立てば良いのですが、古寛永の収集家が世界の貢献した話は聞いたことがない。異能であるけど才能じゃないのかなあ。 ではまずは正解を・・・ ➀称 井ノ宮銭縮寛 ➁称 芝銭二草点(やや濶縁) でした。当たっていましたか? 細分類なんて書きましたが・・・なかったです。 今回、競鑑に画像を出したのは教材としてちょうど良いから・・・程よく似ているんですね。Hさんありがとうございました。 古寛永に興味のない人は同じ書体に見えてしまうと思います。それだけ古寛永は難しいし感覚的。 ➀を見て、どこが縮寛なんだ・・・とむくれる方もいるでしょう。井ノ宮銭は覆輪されているのか芝銭に比べて輪幅が広く濶縁狭穿です。寛の文字は上から圧縮されています。それに比べると通、寶の文字は上からの圧縮がなく縦方向の縮みがない。狭穿を生かして横方向の縮みも少ない。縮寛としたのは古の師達です。ただ、見た目の印象は類似書体とほとんど変わりません。 では私がそれらで判断したかというと・・・じゃないんですね。 私がとらえたのは ・銅色が黒っぽい発色 ・永のフ画が柱に近く永尾が少しうねる(狭永) ・背郭が大きく反郭 の3つ 背や銅質に特徴のある古寛永はいくつかありますが、井ノ宮銭は萩銭と並び双璧で、極端に言うと背だけでも分類できる。このくっきりはっきりした背の反郭は覚えておきましょう。 一方➁はここを見ました。 ・黄色くて作が良い ・草点の数が2つ ・草点の形状がはっきりしていて大きい 大雑把な把握は私が最初に行うことで、おおよその銭種の目星をつけます。全体に文字が大きく(とくに通寶が目いっぱい大きく)、寶が前のめりの書体はいくつかに絞られます。また、草点が2つあるのは芝と沓谷だけで、よく似ていますが沓谷の方が文字が整い通用が長い。芝二草点とまでは泉譜なしでもわかります。細分類は泉譜で確認。 本当のことを言うと最初は送られてきたときの情報で芝二草点大字の画像をもらったと思い込んでいました。でもって良く良く観察すると、文字の太細が違う。それ以上の細かい分類は・・・私はあまりこだわりません。 しかし、よくよく泉譜を眺めると、水戸長永 長永手 仰永 浮永 流永 高田笹手永 吉田狭永 狭永小字 坂本正永 高頭通 沓谷大字 小字 正足寶 など皆同じ系統の書風。 和泉斎様の投稿画像は妙に立派で、長永系にも見えてしまう井ノ宮本体。自信がないなあ。つまり私も大したことない。古寛永収集は毎日泉譜をにらめっこするぐらいが必要です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月6日【消えゆくサイト】 ひさびさにリンク関係を眺めていたら「古寛永のアナ」「コインコレクターのホームページ」がなくなっていました。また、「NUMISMATIC ROOM」も表示がおかしい。外部から壊されているようで閲覧は危険かもしれません。 この世界、私を含めて高齢化が進んでいるのでなかなか継続が厳しくなっています。「方泉處」「寺山さんの電脳古銭譜」「雑銭記」「(練馬)雑銭の会」と「日高見文化研究会」「銭の蔵」など、私がHPを作成するきっかけになったサイト、楽しみにしていたサイトが次々に閉鎖されていくの見てきましたので、私も果たしてあと何年頑張れるのか・・・いささか不安になってきました。 私のサイトも手直ししながら今日まで生き延びてきました。技術的にはちっとも高くないサイトで、セキュリティ面からも作り直しも考えたのですが、面倒くさいし余計なお金も時間もかかるので放置したままです。そのため何度か改ざんや中傷被害にさらされたこともあり疑心暗鬼奇になりがちです。サイトが肥大化すると毎月お金がかかりますし、何度か引っ越しもしていますからそれなりに維持は大変なのです。 消えてしまったサイトですが、どこかに引っ越ししていたらご連絡ください。 やがて私の収集物をどうするかの問題が出てくると思います。このサイトを発展させてコレクションを売りさばく夢というか野望もあるのですが、根がコレクターなので、いっこうに売却できないし、売ったら売ったで後悔している自分がいる。恋人を相手に渡すような気分。今はこの異常性愛を制御するのが大変です。しかも私の周りに同じ病に罹った変態が何人も現れています。誰か何とかしてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月4日【容弱次鋳小様の発見!】 容弱に関しては錫母銭が存在すると言われ(大川天顕堂→佐倉歴史民族博物館)、母銭については通用銭を加工したものが存在するとされ、秋田の村上師がかつて保有されていました。かくいう私も天保仙人様から保有する1枚を通用母と認定されて舞い上がってしまい天保銭にのめりこんでしまったという歴史があります。 ただ、通用母と言われても銭文径的には0.3~0.4㎜ぐらいしか差がありません。比較している通用銭がまた非常に繊細で、郭内はきれいに仕上げてあるし。文字も地肌も超繊細なのでよく分からない。ひょっとしたらこいつこそが母銭なのかも・・・なんて思うぐらい。関連記事は2009年の5月9日の制作日記に書いてあります。そもそも容弱は総じて製作が非常に良い。錫母が本物だとしたら、その製法を知っている藩が鋳造先として有力で、紀州とか水戸だとかも考えられますし、仙人様は加賀藩あたりが怪しいとお考えのようでした。 その容弱に次鋳がある・・・と仙人様はさらりと申しておりましたが、絶対的なものを見たことがありません。2009年のときも結論が出ませんでした。 ところが、今回関西のSさんが細郭手狭長足寶と一緒にネットで落とした容弱がかなり小さいとの一報が入りました。容弱の通用銭の拓本は不知天保通寶分類譜と英泉天保通寶研究分類譜にそれぞれ13枚ずつ掲載されていますが(重複掲載含む)、すべて長径が49㎜以上。(ただし、不知天保通寶分類譜には容弱ではない拓本が1枚混じっています。) Hさんの容弱の画像は同じサイズの天保銭に合わせて私が縮尺調整をしているので、単純比較はできないかもしれませんが、やはりかなり小さい・・・異常サイズと言えます。銅質も赤銅質。輪幅もわずかに広く、次鋳・・・少なくとも通用銭からの写しの品であることは間違いないと思います。 所有品が容弱の通用母だと言われて私が一番迷ったのは、該当する通用銭を見いだせていないのに母銭認定が先だったこと。私の所有品が正しく通用母銭であるかはともかく、仙人様の予言通り小さい容弱はたしかに存在したましたね。これで私の悩みは13年ぶりに解消しました。ところで・・・容弱の次鋳小様銭はかなり珍しい存在なのかもしれません。それとも見栄えがしないから世にあまり出ていないのかしら?このようなよう容弱をお持ちの方、ご一報ください。(画像もください。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 細郭手狭長足寶のサイズ比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月29日【細郭手狭長足寶の類】 不知天保銭のうち、強刔輪で長足寶になるものはなかなか入手が難しいものが多いと思います。 ➊~❸は狭長足寶の類と私はしていますが、不知天保通寶分類譜などにはあちこち名前を変えて出てくる神出鬼没天保です。 ➊が一番模範的な狭長足寶の形状。寶前足先端が陰起気味で輪に軽く接します。❷❸はわずかに前足が延びて輪に幅広く接しています。微差に過ぎないのですがこれから、この不知銭は刔輪や鋳走りの方向によって寶足が変化していって印象が変化していることが判ります。また、➊より❸の方がわずかに内径が大きくなっています。この画像だと3枚の印象がすごく似ているのですが、肉眼だと❸の方が宏足寶気味で全く異種に見えてしまうのは欲目のなせる業かしら。画像の印象以上に差を感じます。 共通の特徴はもちろん強刔輪、長足寶であることは別として、鋳肌に砂目があまりなくて滑らかで保の右横の地肌に必ず小さな凹みがあること。パソコンやスマホに拡大機能があればよく観察してみてください。この特徴は短尾寛方冠寶通用銭を見出したIさんの指摘で、この類には必ずといって良いぐらい存在します。このことに気が付いた勉強会のときはIさんが長径50.4㎜の狭長足寶を持参してきてくれたので、私と仙人様のコレクションを並べて撮影しています。(夏の古銭会)鋳写を繰り返していても共通の特徴が残るのは不思議な気がします。滑らかな砂目と言い、通常の鋳銭とは違った再現性の高い鋳砂・砂笵が用いられたのかもしれません。 その他、下すぼみの狭貝寶であるのも印象的です。 一方、❹~❽は別系統のものでこちらは短貝寶気味。類似カタログの名称と評価は「再覆輪刔輪:45,000~50,000円」ですけど、もう少しだけ評価されても良いと思います。少なくとも❹と❺は同炉系統だと思われますが、銭径の大きさが全然違いますね。狭長足寶もそうですけど、不知銭は鋳写を重ねているものが数多く見られます。そのため細かな変化があちこちに見られ、この類も寶足は覆輪刔輪後の鋳造過程で(鋳走りで)延びていった雰囲気です。ですから全く同じものがないといっても過言ではありません。❹はAさん所有のもので、長径49.9㎜の長径は得難いサイズで貴重だと思います。 一方、❻はかなり強刔輪で縮字なのですが覆輪による濶縁でもあります。背の花押が一回り小さく見え、銭形もやや卵型になってますね。初鋳の大様も良いのですが、写しを重ねた覆輪縮字もなかなか味があるものです。 ❼はやはりAさんの持ち物で究極の強刔輪です。刔輪の結果、細郭手の不知銭としては一番足が長い逸品になっています。重量も重いし、50㎜を超えるサイズは天晴・・・モンスターと呼ぶのにふさわしい。 一方❽は今までの品の原点というべき品。刔輪はまだそれほど強烈ではないもののすでに「天横引」「寶足」が離輪しています。よく見ると寶前足が鋳走りでかすかに輪に接しています。❽が成長してゆくと❼に進化してゆく・・・のかもしれないと夢見ています。 ❾は天保通寶マニアなら必携の細郭手張足寶。この不知銭は新規母銭によるもので、保点が湾曲して、いわゆる張点保になっています。堂々とした書体で、かなり力のある藩による製作だと思われます。 バランスの取れた書体なので今では細郭手に落ち着いていますが、當百銭カタログなどでは長郭の項に掲載されているなど紆余曲折があったようです。花押をはじめとする背の文字類がとても大きいですね。一方で天上・當上の刔輪はほとんど見られません。 秋田の村上師はかつて「長郭手張足寶の類は一つとして同じものがないので収集して楽しいがきりがない。」と仰っていました。細郭手の長足寶も実は同様で追い求め始めたら無限ループにはまることになります。果たして私は抜け出すことができるのでしょうか。ネットオークションを見ているとこの地獄に落ちている方、私以外にたくさんいらっしゃるような気がします。合掌・・・。 ※先日の狭長足寶の実測値をお聞きしました。長径50.14mm 短径33.46mm 銭文径40.4mm 重量22.60g。やはり50㎜超えでした。これは大きいです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この天保通寶を見た時は久々に痺れました。(画像➊) 細郭手で強刔輪、強張足寶なのに輪の幅が広く見える、しかも50mmを超える大様銭・・・これはキュンです。 この出来過ぎな不知銭には思い当たる種が一つあり、しかも数日前にも出ていたと思います。(画像❷) 私が細郭手覆輪強刔輪狭長足寶と名付けているものです。細郭手の中でもトップクラスの強刔輪で、寶足の長さはチャンピオン級、しかも50mm前後の大様が多く、上作がすこぶる多いとまあ、誰もが大好きな顔をしています。ただ、今回の品は輪幅がかなり濶縁に見えて、刔輪前はきっと大濶縁だったんじゃないのかなと思うぐらい。だから同じ品に見えない。背も反郭ですし・・・。何度も見直し、シークレットマークである保点も右横輪寄りにある時のへこみを必死に探してみたのですが良く判らない。見ているうちに輪の幅がどんどん広く見えて完全に別物に見えてきました。 え~い、こうなったら購入して調べるしかない、毒食らわば皿までだ、清水の舞台から飛び降りちゃうぞ・・・で応札。「あなたが応札すると沸騰するから応札は最後のほうにしたほうが良いですよ。」と、良く言われるのですが我慢できるほど理性がありません。それに入札の終了時間に間に合わなくて悔しい思いをしたのは一度や二度ではありませんから。こうなったら焦土作戦だ、えい、自爆攻撃!!なんてお酒の力を借りて無茶をしていましたがすぐに白旗。シュンです。降参。 さて、改めて画像から検証をします。幸い、きわめてサイズの近い(長径49.8mm)狭長足寶系の類品を1枚保有しています。(画像❸)不知天保通寶分類譜の原品(上巻P94-4直足寶)で状態もすこぶる良い。ただ、発色がこの不知銭特有の淡茶褐色でして、画像写りがあまりよろしくない。寶足の形状がそれぞれ微妙に異なりますが、保横の凹みは❷❸にははっきり確認できます。ただし、寶足の形状がこれだけ違うと同類異種とも言えます。 では➊はどうなんだろう・・・結論はたぶん同じ類。濶縁に見える要因として画像の傾きの違いがあるのではないかと思うのですが・・・やはり実物を見ないと分かりませんね。サイズ的にはたかが0.1㎜の差、されど0.1㎜なんですね・・・病気ですかね? ※大きい、足が長いで関東のAさんの逸品を思い出しました。これについては次回記事でもう一度取り上げたいと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

多分密鋳で良いと思いたいのですけど自信が持てない品。ネットで見つけて福沢さんがサヨウナラの金額を支払ったのですが・・・。銅色はどうみても密鋳銭。そしていびつな銭形。このタイプの密鋳銭は延展系のものがほとんどで、これ自身も間違いない延展銭に見える。指先にかかる引っ掛かりもそれを物語っています。しかし、何か釈然としません。延展が輪部分の一部だけで強烈に行われているのです。表面はつるつるしていて砂磨きがほぼないのです。叩かれているのは輪の端だけ。 側面は横やすりと言いたいのですがかまぼこ状の砥石仕上げに見える。かすかに横方向に細かい傷が入っているものの、どうなんだろう。まるで明和に見えます。ただし、肉厚なのは密鋳ぽいところ。 祈るように内径を調べましたがほぼ明和と同じでわずかに小さい感じもしますが明確さがありません。微妙な縮小。傷のついている部位から見える地金の色は赤っぽく明和には見えません。明和の火中変色品を叩いたものかなあ、それとも火入れされながら叩いた密鋳銭かしら。企画した贋作であったとしたら恐ろしい着色技術です。こんな変造贋作があるとは思いたくなく、偶然の変化もしくは私の思い違いか? いやあ分からない、ただ自分の違和感だけは間違いないと信じています。本物の密鋳銭のようなのですが全く自信が持てないのが気持ち悪いです。火入れ延展で内径が大きくなったのかしら。 外径27,77~27.82㎜ 内径21.03~20.57㎜(いびつ) 重量6.8g(重い) 背の画像はどう見ても密鋳銭ですよね。本当に分からない。でも、どこか気に入りません。多分側面の仕上げがおとなしすぎるんでしょうね。自分の中に密鋳はこうあるべきだという基準があり、やすり目と内径変化に違和感を覚えているだけだと思いますが・・・でも、こんな気持ち久しぶりです。画像だけ見たらなんで迷っているんだろうと皆さん思う気がします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月18日【中郭狂奏曲2】 ※この記事は私的見解に基づくものです。 「中郭は細郭の後ではなく、広郭のあとに出た。」という知識をお持ちの方はたくさんいらっしゃると思います。ところが、どうしてそうなのかについて詳しくお分かりになる方はほとんどいらっしゃらないと思います。 実は私も分からない。なぜなら、中郭が最後に出てきたという根拠は、歴史的にも科学的にもはっきり示されていないのです。 【迷走の始まり】 明治政府によって金座が接収されて貨幣司に改組された後、難波大阪で天保通寶が作られたらしいことは間違いないのですが、どんな天保通寶なのかまでは不明でした。もともと貨幣収集者たちは今の薩摩広郭類を大阪銭として当てはめていたのですが、それが誤りであることが確定した際に中郭がそれに代えられた・・・というのがすべての発端です。 これは当時の収集界の権威、小川青寶樓師が唱えて新訂天保銭図譜に記し、瓜生有伸師が天保銭事典でその説を補完していたと思います。これらの作業によってそれ以前の泉譜では 長郭 → 細郭 → 中郭 → 広郭 だったのが 長郭 → 細郭 → 広郭 → 中郭 の順番に並べ替えられました。新訂天保銭図譜にはこう説明が書かれています。「従来中郭は細郭の次としているが広郭の後のものである。母銭の内郭に広郭の内をヤスリにて仕上げた跡があるので判明した。」小川青寶樓師はこの泉譜で泉籍の大異動を大胆に行っていて賛否両論が沸き起こっていました。私も勢陽譜とのあまりの違いに混乱した泉譜好き少年の一人でしたから。 【二転三転】 しかし、青寶樓師が手にしていた(広郭の銅母の内郭を削って仕立て上げた)中郭母銭は変造品の可能性が極めて高い物でした。広郭の銅母の郭を削って母銭にした説が否定されると、すぐに新たな説が登場します。曰く、「広郭の錫母の郭を削って中郭の銅母銭を作った。」さらに中郭の母銭に嵌郭痕跡がある物が存在することが判ると「細郭の錫母に嵌郭をして銅母銭を作った。」という説に転じて解説書をにぎわせます。これらの説の中に出てくるのが中郭錫母でなく、中郭銅母なのはどうやら中郭の錫母銭だけが見つかっていないという単純な理由のような気がするのですけど、ここでは深掘りはしません。 賢明な方はお分かりになると思いますが「難波大阪座でつくられた天保通寶は中郭のままの方が都合が良い。」という理由が背景にあるようでして、ここにさらに強力な助っ人説が登場します。曰く「当時の大阪の地金相場が東京の地金相場より高く、原料節約する必要があったから。」というもの。でも、それならわざわざ細郭に嵌郭してまで中郭に作りかえる必要はありませんよね。 この話の背景には、この時期に広郭母銭の郭を削った変造の中郭銅母銭が市場に大量に出てきており、瓜生師もそれにちょっとからんでいて、青寶樓師も泉譜に書いてしまったので引くに引けなくなっていたという事情が見え隠れしていて、ですから辻褄合わせのための不自然な解説が次々に出ては消えているような感じがするのです。一般的に中郭は広郭より製作が良いので、もとの順番のままの方が自然ですし、それに明治吹増の恩賜手はどう説明するの? 新訂天保銭図譜により中郭の格は飛躍的に上がりましたが、その説明は「初めの誤りを隠すため無理を重ねている」ように感じます。古泉界の不思議な一面です。 【素直に考えたら・・・】 中郭は細郭と広郭の間をつなぐものとして試行錯誤の結果できた、だから中郭と中郭手などの間にはきちんとした境界もなく、分類もあいまいなのが本来の姿なのだと思います。強いてその違いを定義するとしたら、①中郭とすべきものは郭内の傾斜がきつく②面より背の郭が大きく③背からのヤスリ入れによって郭内に屈折がみられるもの・・・であるべきだと思います。ただし、広郭の郭内をヤスリで削った変造品が母・子ともに存在します。錫母は銅母にやすり目を残さないためトクサで磨かれて仕上げられます。銅母銭の郭内は砥石仕上げで目視できるようなヤスリ目は存在しません。また通用銭の郭内には必ず鋳肌(砂目)が存在します。筋目がはっきりしたべったりヤスリや火であぶられたような痕跡のあるものは変造の可能性が高いのでご注意を。(2014年6月27日の制作日記にも記述あり) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本座中郭は基本銭のはずで、評価も決して高くないのですが、私は拓本で良く見る ” 面郭が極細 ” の教科書通りの中郭なんて見たことがありません。ですから中郭っぽいものがあるとやたら手を出してしまいます。私の場合、本座中郭の収集は薩摩広郭白銅と並んで黒歴史なのです。 さて、ここにずらりと並んだ中郭候補者の面々・・・果たしてどれが中郭合格なのか皆様の目でご確認ください。注意点が2つ。 1つ目はスキャナー読み込みのため、面側は郭の内部の傾斜がわずかに映り込みます。したがって拓本よりほんの少し郭が太く見えることがあります。 2つ目として微妙なもの混じっています。 ちなみに、これらは私が中郭じゃないかと思って購入したものばかりです。平均7000円以上は支払っています。心してかかってください。私と意見が合う人はたぶんいないと思いますが・・・。回答は後日・・・。 ➊HPの記事に未使用の中郭を見つけたと書いてしまいました。 ❷はじめてお金を出して古銭店で購入した中郭です。 ❸よく見ると郭の中央に嵌郭のようなものが見えるような見えないような。 ❹入札誌銀座で競ったらとんでもない価格になってしまいました。 ❺良い感じだけど背郭の周りが黒いのが気になりますよね。 ❻古銭店で購入。郭内が歪んでいますね。 ❼収集で落札した品。面背肥郭気味だなあ・・・。 ❽「掘り出し物の記憶」にずっと掲載していました。 雑銭掲示板に投票コーナーを作りました。皆様のご意見をお聞きしたいです。 → 中郭の分類(浩泉丸の見解) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私は鉄銭や母銭は積極収集の対象にはしていません。ただ、南部藩銭は特別で、東北の密鋳銭の勉強になるし、実際にも母銭なんだか通用銭なんだかわからないものも多い。そういう意味で背盛と仰寶などの母銭の変わったものにはついてが出てしまいます。 ➊背盛美制(背小ズレ) 4月11日の記事で紹介しましたが、よく見る赤黄色くて丸い茣蓙すれのあるいかにも鉄銭母・・・というものではなく、とげとげしいほどのかっちりした砥石の磨き仕上げ、横やすりの側面垂直仕上げ・・・と思っていたらわずかにテーパーがありました。それでいて背側がちょっとずれているのが愛嬌です。銅色は赤い黄色より濃く深い感じ。デジタルノギスで改めて計測。 外径28.42~28.52㎜ 内径19.94㎜ 重量6.0g ❷背盛異制(江刺風) 輪の肌が穴ぼこだらけで江刺銭のよう。側面は斜め方向にやすりが走りテーパーがあります。初めて見たのは2004年の江戸コインオークションの時。かなり良い値段を払ったと思います。それからしばらくして暴々鶏師から購入したのがこれ。ざらついていますが文字の切れは良い。29㎜は立派ですよね。 外径29.11~29.07㎜ 内径19.94㎜ 重量5.9g ❸背盛銅替 使い込んだ感じのある大型の背盛。色は黒褐色。側面は縦やすり。大型銭で内径も少し大きいと思いますが、ノギスの引っ掛かりが少なく自信なし。 テーパーはしっかりあります。背波は大きい。一番下の波の幅、高さで比較してください。 外径29.05~29.07㎜ 内径20.14~20.48㎜ 重量5.2g ❹背盛濶縁大様 ②の覆輪次鋳じゃないかなと思います。砥石仕上げでテーパーはほぼなし。背盛コレクターの間では有名なものなんじゃないかしら。8.5gは重く、風貌からもモンスター級で、入手直後は踏潰様と呼んで愛でていましたが、こいつは延展ではなくて覆輪でしょうね。。ただし、面背の内径は明らかに小さい。 外径29.31~28.93㎜ 内径19.25㎜ 重量8.5g ❺背盛異足寶 暴々鶏師から、寶足がカギ足状に曲がるものは古い山内通用銭の風貌を残しているのだと聞き、捜し出して購入したもの。ただし、古い山内の風貌というものがいかなるものかがいまだに分からない。誰か教えてください。やや茣蓙すれ風の砥石仕上げ。 外径27.98~28.02㎜ 内径19.74㎜ 重量5.5g ❻背盛小様 初めて買った背盛の磨輪小様母銭。茣蓙すれ。これの大きいタイプはよく見かけます。小さい母銭は見栄えがしないので人気がないのですけど、実は普通品よりずっと少ないのです。通用銭に混ぜられてもかなり小さいので、目立つから使いづらいからだと思います。 外径26.00㎜ 内径19.78㎜ 重量4.1g 計測のためアルバムを探したところ複数枚が行方不明。焦って探しまくって、ようやくアルバム外で発見。100分の1㎜が測れる日本製デジタルノギスで計測しましたが何度測っても内径位置が安定しない。そのせいで古銭に小瑕がついてしまいました。もう測りたくないなあ。これなら多少誤差があってもカーボンノギスで十分だと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

盛岡藩鋳銭に本炉銭は果たしてあるのか・・・というと何言ってるのと思われるかもしれません。盛岡藩領内において鋳造が認められた銭貨は、基本的には當四文鉄銭であって、天保通寶はもちろん、寛永通寶の銅銭類鋳造は一切幕府に認められていません。したがって藩都の盛岡に近い地での本格的な銭貨鋳造事業は、原料調達、安全性の両面から考える限り実施しづらい気がします。 鉄銭はどこで作られたというと「釜石」近郊の「栗林」「橋野」等と、少し内陸部に入った「大迫」あたりが先進地になっていたはずです。いずれも鉄銭の原材料調達には恵まれていた地だと思います。 私は母銭の収集はあまり行っていないのですが、タイプの違いの多い南部藩だけは例外的にぽつぽつ収集しています。密鋳銭を考える上で観察が必要なんですね。 一番上の背盛は紫褐色の精美銭で画像以上に美しい物。直径は28.2㎜ほどで、輪側面は垂直で文字も切り立ってキレキレです。砂目もはっきりしていて地染めの雰囲気もあり、鉄母銭としては比較的古いタイプだと思います。雑銭の会の暴々鶏会長は母銭の製作や銅質を見て、これは栗林、これは橋野、軽米などと系統立てて分類されていて、私は地名と位置関係、製作との関連性が判らずただただ感心していただけ。もう少し熱心に質問しておけば良かったと思います。 背盛のつくり、銅質から、暴々鶏師が美制細字の銅山手(画像二枚目)を栗林座の可能性があると推定されたのはさすがの観察力だと思います。 参考に赤銅質の南部小字(八つ手桐極印)の画像を追加。なるほど銅色はそっくりです。ちなみに、暴々鶏会長はこれらを「あまり赤くない○○」と表現されており、南部藩銭をそれほど見ていない私にはその色彩感覚が今一つ習得できていません。この感覚は「黄色い」表現に対しても同じでして、私にはみんな同じような赤銅質に見えてしまうので困っています。余談ながら八つ手桐極印=六出星極印(東北の収集家の間の呼び名)で、これと同じ極印が盛岡銅山に見られる(らしい)ことから、小字が天保通寶としての初出、藩鋳として確定・位置づけられることになったようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

モトさん経由で関東のAさんから頂戴した画像です。 Aさん曰く「小笠原白雲居の旧蔵品で29㎜超えで、背盛の30㎜超えもやはり同じ金質」だそうです。 銭径29.02mm、肉厚1.51mm、重量6.5g、面内径21.51mm、背内径21.17mm 「仰宝大字の母はかなり少ないと思いますが、背がゴサズレになったり、波が太くなったりしていないのは、特に少ないと思います。初鋳ですが、破寛になったり背の右上の輪に癖があるなどしています。になって仰宝大字鉄銭を数枚見てみたのですが、同じ癖は発見できませんでした。このレベルの母銭が何枚か存在する、若しくは、これから母銭を作った際に修正したのでしょうか・・・。」(モトさんの感想) とのこと。モトさんは若いのにずいぶんよく観察していますね。でも母銭からの写しは数枚だけでは分からないと思います。この母銭はずいぶん使い込まれた雰囲気があるので、破損した後に摩耗したのかもしれませんし、兄弟銭が出現するかもしれません。ただ、鉄銭ですから発見するのは至難の業でしょうね。(写してからの修正はないと思います。) 南部仰寶母銭は比較的ありふれた銭ですが、ごくたまに出現するその大字母銭は別格。たまには普通の仰寶と間違えてネットオークションに出てこないかなあと、目を凝らすのですが、存在数そのものが少ないのか今まで遭遇したことはありません。 ところで・・・南部藩の天保通寶も初出の大型のものは銅色が紫褐色を呈している・・・これは盛岡銅山の金質にも通じる・・・と聞いたことがあります。下に平成17年の銀座コインオークションに出品された南部大字の初鋳とされる画像を掲載。見ての通り製作はあまりよくないのですが、新渡戸仙岳の記録によると、通用銭にこびりついた鋳砂の除去のため出来上がった通用銭を焼いたことなども影響しているのかも。(赤く発色しているものもあります。)見てくれが良くなかったため、たしかこのときのオークションではほとんど競りが起きなかったように記憶しています。 天保通寶と仰寶は鋳造地が異なる上、藩炉公鋳と民炉密鋳という大きな違いがあるので、銅色だけでは何とも言えないという意見もあろうかと思いますが、少なくともAさんの仰寶母銭は別格で、間違いなく初期のものだと思います。29㎜はバカでかいですよ。いいなあ~。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

南部藩銭の話をしていてAさんから絵銭の恵比寿蓬莱手の画像を頂戴しました。Aさんは寛永通寶の大収集家でありながら絵銭も一通りやられているようで、かなり博識なようです。私は寛永通寶収集のおまけとして寛永絵銭類だけ細々と集めている程度。恵比寿蓬莱手についてはたしか寛永通寶の銘文絵銭はなかったと思いましたので絵銭譜あたりでなんとなく「蓬莱:ほうらい」の名前をうろ覚えていた程度・・・それも鶴が飛んでいるおめでたい図柄=蓬莱といういい加減な記憶です。 蓬莱は仙人が住むという海の仙境らしく、日本では「浦島伝説」や「富士山信仰」などにつながるらしい。恵比寿蓬莱手は大迫の鉄銭座職人が製作したという説があり、本来は鉄の絵銭がメインのようですが、ごくわずかに銅銭もあるそうです。銅質はいかにも東北製の鉛分の多い赤銅だそうで、なるほど東北の色ですね。 明治維新によって失職した東北地方の銭座職人が糊口をしのぐため、このようなお守り銭や飾り物、鍋敷きのような生活雑貨、お土産などの様々な形態の絵銭が作られたと思います。時代変化が急激だったころに、ごく短い期間咲いたあだ花ですね。この恵比寿蓬莱手の図柄は、恵比寿様と鯛が向き合って見つめ合ってにっこり微笑む図柄が斜めに配置されているなどなど、よく見るとかなり洗練されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最近は新規入手がないので何度も出てきた品ですみませんが・・・先日掲示板で話題にした「銅山手」をとりあげます。 「銅山手」のことを東北地方の研究家は「大字」「小字」と比較して「中字」と呼んでいますが、「銅山手」という名称はとても分かりやすく良い名称だと思います。由来は「盛岡銅山」で、その背面に書かれた「百文通用」の通の文字と筆法がそっくりであるからです。 先に申し上げたように、南部藩の天保通寶は「大字」「小字」「銅山手」に分類されていて、製作の違いから研究家は「本炉」「山内」「浄法寺」のように分けたりもします。もともと「山内」については新渡戸仙岳の記述から出たようなのですが、いつしかこれらの言葉が独り歩きしていろいろ尾ひれがついてしまっています。「山内」は県北の浄法寺地区そのもののことで、藩が黙認して民間に鋳造させたものを「山内」、藩に隠れて民間が勝手に作ったものを「浄法寺」とし分類したものと思います。 「本炉」は盛岡・・・と言いたいところですが、鉄四文銭の幕許のあった「大迫銭座」の支座の「栗林座」において「盛岡銅山」と「小字」が作られたののではないかとされているようです。余談ながら、盛岡藩ではじめて密鋳天保通寶が作られたのではないかという記録(噂?)のある「梁川」は地図で見ると盛岡のすぐそば。栗林は釜石の近くで、盛岡からは115km、浄法寺とは180㎞ぐらい離れています。当時の交通事情から鑑みて浄法寺はまさに辺境の世界ですね。 そんな辺境の隔絶された地(山内)で民間によって試行錯誤の結果で作られた「大字」と「銅山手」は製作がバラエティに富んでいます。「大字」は仕上げ工程で火入れをした「(第一期)前期銭」と外川目銭座の指導を受け美銭の多い「(第一期)後期銭」があるとされ、さらに銭文径の小さな次鋳銭も存在するようです。(期の分類は新渡戸仙岳の記述による。) 上段画像の「銅山手」は非常に美しい細字で、雑銭の会の工藤会長からの分譲品です。同氏は小字の製作にも通じるこの銭は、あるいは「栗林座」の作の可能性すらある・・・と推測されていましたが、銭径、銭文径とも小さく、外川目銭座(花巻市大迫:浄法寺の120km南)の指導を受けたあとの「後期銭」もしくはガサ入れ後の「第二期銭」の可能性の方が私は高い気がします。ただ、この銅山手は短期間で何度も鋳写を重ねたとも考えられるので、単純に銭文径が小さいから初出ではないとも言い切れないところもあるのです。(長径47.9㎜ 短径31.8㎜ 銭文径40.4㎜) 続く白銅質の銅山手も工藤会長からの分譲品。「南部當百銭の謎」では鋳写の不知銭として紹介されていました。銭径47.2㎜と小さく細縁広穿で、肉厚は2㎜を切り重量は11.7gしかありません。工藤氏はこれを「反玉手」と名付けてていました。反玉の真偽は分かりませんが、砂目の雰囲気などなんとなく仙台銭をほうふつとさせます。銭文径は前銭に比べて大きく、極印もしっかり打たれていることから(末期であろうことは間違いないと思いますが)完全な不知というより藩が鋳造にかかわっている存在だと思うと天保仙人様は仰っていました。極薄ながらそれだけ鋳造技術はしっかりしているのです。この2枚は私の所有する銅山手の中でも異色の存在で、工藤会長からの分譲品ということもあり、自慢の品でもあります。はい、自慢ですね・・・すみません。 その下に比較用に山内銅山手の典型的?な(少なくとも私はそう思い込んでいます。)初出大様銭を掲示します。長径49.2㎜ 短径32.9㎜ 銭文径41.4㎜ 重量24.0g。後期銭の流れを汲み、肉厚で背浅く、横から見ると台形の形状はある種の密鋳寛永銭とそっくりなのです。 最下段の1枚は関東のA様から頂戴した画像。がっちりした山内の初鋳のつくりに見えますけど長径は48.2㎜ほどらしく、私は不勉強でこの発色と製作はあまり見かけた記憶がない気がします。銅山手は本当にいろいろなタイプがありますね。 なお、「浄法寺」については明治期から大正期にかけて民間で作られたもので、一部母銭も発見されています。通用銭に混ぜられて実際に流通させられたもの以外に絵銭として寺社境内で売られたものの、昭和時代につくられた悪意ある贋作も数多く含まれます。製作は粗く時に収集家の目を引く作りで、金質は固い。極印は桐というより十文字状の異極印で、鋳放し無極印のものの多くは時代が降ると思われます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

結論から言うと、昨日の志津磨大字は本体で間違いありません。銭径は24.0㎜ですから決して大きくありませんが、状態はすこぶる良く申し分ありません。 そこで撮影方法を変えて4パターンの画像を掲載しました。 スキャナーは通常原稿を下から上方向に向かって読み込みます。読み取り機は下から上方向に移動するので光源は下方から照らされる・・・つまり①の通常の撮影方法では、影が文字の上部にできる形になります。画像だと不思議なことになぜか平面的に・・・本体ではなく平永に見えてしまいます。足元から照明が当たるというのは、人間の感覚からすると非日常的なんでしょうね。懐中電灯を顔の下から照らすとお化けのように見える現象と同じなのかもしれません。 そこで・・・スキャナーの上に古銭を逆さまにおいて撮影してから、画像を180度回転させると②の画像が撮れます。この画像では志津磨大字本体に間違いなく見えます。永尾のくねり、跳ねがよく分かるでしょう。 参考までに③光源左と④光源右も撮影してみましたが、印象的には④の方が自然でしょうか? 今回の件でスキャナー撮影は②がもっとも肉眼印象に近い(たぶん、光源が右上なら問題なし)ということが改めて分かりましたが、加工にひと手間かかります。 影に偏りのない拓本のような画像のとれるスキャナーはないものでしょうかね?この件についてはある程度は知っていましたが、改めて 老眼の進んだ自らの目を疑った出来事でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古寛永の中の超有名銭に志津麿大字というものがあります。志津麿とは江戸初期の有名な書家の佐々木志津麿のことらしく、斜王寶で銭面いっぱいに素朴な書が踊るこの銭は迫力があり、古寛永収集家なら一枚は手に入れたいと思うはず。 この古寛永は別名柳斎大字と言い、1700年代初頭に活躍した古泉家の妹尾柳斎の名が冠せられることもあります。いずれにしても源氏名(いわゆるあだ名)で有名な古寛永で、とても格好が良いですね。「しづま」の発音は私の世代では「星飛雄馬:巨人の星」に通じるものがあり、そういえばアームストロング・オズマなんてキャラクターがいたな・・・サマーウォーズにも「かずま」ってキャラがいたななんて思いだしてしまいます。「○○ま」は私の世代の耳にはなんとなく格好良い、クールな印象があります。 ところで私の「志津磨」収集品はそれに反して画竜点睛を欠いています。 一番上の品の「志津磨大字平永」は、たしか入札誌銀座で手に入れたもの。大きさは24.9㎜とありますからかなりの大ぶり銭です。状態もまずます。ところが・・・すぐに手放してしまいました。当時は何か大きな出費をする際は手持ち品をヤフオク等に放出して心(出費)のバランスをとろうとしていた頃。妻と旅行で大出費してた頃ですし、子供も生まれたころだったかも。こいつは九州の泉家の方に格安でお嫁入をして、掲拓もされていたと思います。ああ、もったいなかった。 2枚目はもっと大ぶりの「志津磨大字平永」。なんと25.35㎜。たしか駿河で入手したんだと思います。これがすでにあったから先の品を手放してしまいましたが、火を被っている雰囲気です。背も小郭になっています。これを残して先のものを手放したことを失敗したなあと思ったものの後の祭り。贋作じゃないけどとにかく色が悪いですね。ああ、もったいない。 「志津磨大字」は大ぶりのものが多いのですが・・・ 3枚目の「志津磨大字」は磨輪されていて24.0㎜ほどしかありません。本体と思って購入したものです。本体は別名の跳永のように両永尾が浮いて跳ねます・・・けど、改めて画像を眺めるとこいつは本体だとばかり思っていましたが平永との中間体のようにも見えてきました。どうなんだろう。ご意見をください。やっぱ平永かなあ。 (比較画像を追加・・・私の中で平永であるの可能性の方がが高くなってきました。)古寛永としては普通のサイズですし、紛れもない本物でしかも状態もすこぶる良いのですが、なんとも小さいのが磨輪もったいない。本体の存在は平永の半分以下しかないので、めったに見かけません。ひょっとしたらこのように小さいものは珍しいのかもしれませんが・・・。(さらに入手当時の拡大画像を追加・・・やっぱり本体だ!迷ってごめんなさい。でも縮小画像だと平永に見えます。不思議。) 最後の一枚は「不知狭穿小点永」のすこぶる美銭です。少し赤く発色していますが、伝世の美銭。筆法、似ていますね。御蔵銭も別名志津麿百手というそうで、この辺りの古寛永は皆素朴系の書体です。 今は古寛永収集を自重していますが、美銭の「志津磨大字」に出会ったら衝動を抑えられるかどうか・・・ ※雑銭掲示板が海外でも閲覧できるようになったそうです。カウンターも設置してみました。HTMLの構文など久しくやっていなかったのですが、参考書を引っ張り出して見様見真似です。HPをもう一度勉強しなおしてみようかな。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||