|

|

| |

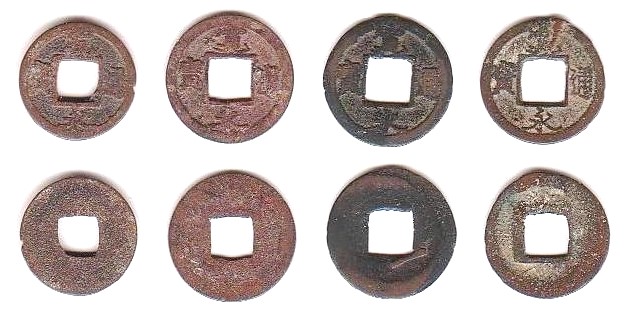

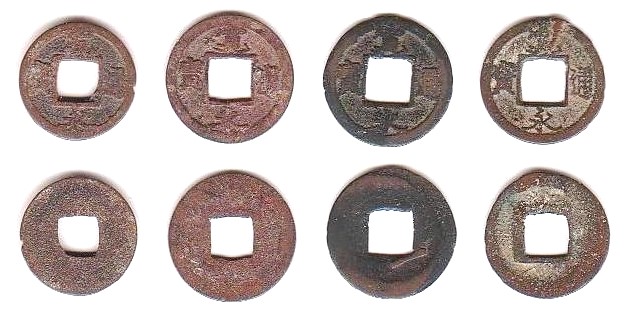

| 20.元文期 藤沢・吉田島銭の類 元文4年(1739年)相模国足柄上郡藤沢村及び吉田島村 鋳造推定 |

これらの銭貨も鋳造地が確実・・・と、いう訳ではありませんが、古くから藤沢・吉田島銭として定められて今日に至っています。非常に可憐、軽量なせ遺作でここまで小さな文字を鋳出すのにはさぞかし技術が必要だったと思います。旧説によると縮字が吉田島、千木永が藤沢であるとされているようです。

|

|

| 【元文期 藤沢・吉田島銭の類】 |

|

|

広穿であるために文字を小さくせざるを得なかったもの。しかし、鋳造技術はかなりのものです。したがって密鋳銭の母銭にもよく利用されていいます。内跳ね寛が目立ちます。 |

|

|

|

別名の千木永は、神社の屋根にある千木という装飾柱から来てます。永字の形状はまるで万歳をしているような形になります。小さな形状ですけど文字抜けの良いものが多いと思います。

|

|

|

|

永字の末尾先端がわずかに削られて短くなったもの 永字の末尾先端がわずかに削られて短くなったもの

。 |

|

|

|

| 拡大画像サーフィン |

|

| 藤沢・吉田島銭類の拡大図 |

この銭座のものは可憐で特異な書体なので間違うことはないでしょう。縮字は密鋳銭としては最多クラスで、銅色や制作が異なれば密鋳銭であることを疑いましょう。 この銭座のものは可憐で特異な書体なので間違うことはないでしょう。縮字は密鋳銭としては最多クラスで、銅色や制作が異なれば密鋳銭であることを疑いましょう。 |

|

|

| |

| 密鋳銭あれこれ |

| 赤銅質縮形 |

赤銅質直写 |

薄肉広穿(延展) |

磨輪直写 |

|

|

| 極端な縮形のもの、赤銅質のもの(加護山系?)、郭抜鐚のように薄肉広穿になったもの(延展)、磨輪されて鋳写されたものなど形状は様々です。上の拡大図と比較して下さい。 |

| |

| |

| 21.元文期 不知銭 元文期鋳造推定 |

| 新寛永通寶のほとんどが銭籍、鋳地とも推定にすぎないことはもうお判りかと思います。以下に並べる銭貨も明確な鋳造地が判明していません。ただ、書体や制作から見て元分期の鋳造であろうことが推定されているものが集められています。 |

|

|

銭径が大きく、存在量も非常に多いことからかなり力のある銭座の作であることが推定されています。元文期だとしてもかなり初期のものか、それ以前ではないかと私考しています。細字でおとなしく綺麗な書体で、寶後足が跳ね、永尾が尾を長く引きます。亀戸鋳造説があります。銅色は赤褐色。 |

|

|

|

通 通用の上部に鋳切れがあります。本銭には背に出来星がある非常に珍しい錯笵?それとも意図的なもの?削用通だけなら評価は9〜8位程度です。 通 通用の上部に鋳切れがあります。本銭には背に出来星がある非常に珍しい錯笵?それとも意図的なもの?削用通だけなら評価は9〜8位程度です。 |

|

|

|

通字の小さくなる点、しんにょうの折れ部分が丸く結ばれている点が非常に目立ちます。銅色や寶後足が跳ねるなど延尾永との類似点が多く、製作的にも同炉銭であるとして良いと思います。別名:清水短通。 |

|

|

|

書風は延尾永に非常に似ているものの銭径、文字とも小さくなり、寶足は跳ねません。銅色も白味が強く本体とは別炉銭であると思われます。 |

|

|

|

輪の方が文字より高くなる特徴をもって額輪と称します。小さいもののしっかりした制作です。存在は非常に少ない。昔は膳所額輪と言われました。 |

|

|

|

書体は上の銭に似ていますが銅質、制作は別炉を物語っています。寶貝が小さいのが判ります。額輪以上の珍品です。こちらもかつて膳所銭とされました。 |

|

|

文字が小さく、繊細なのは新寛永銭随一です。寶後足がわずかに跳ねます。銅質はやや白銅質気味のものが多いと思います。掲示品は大様のもの。額輪縮寶より寛目が小さく高足寛になります。背郭も少し大きい。筆法、製作は額輪縮寶にとても良く似ています。 |

|

|

|

| 拡大画像サーフィン |

|

| 元文期不知銭類の拡大図 |

|

|

延尾永と短通は書風や制作上の一致点が多く、同炉銭の可能性が極めて高いことが判ります。 延尾永と短通は書風や制作上の一致点が多く、同炉銭の可能性が極めて高いことが判ります。

延尾永小字は書風こそ本体に似ていますが制作が全く違います。

額輪と額輪縮寶は文字の大きさなどは似ていますが、書風的には額輪縮寶と細字跳足寶の方がむしろ似ています。これらは手本になった銭体が同じなのではないでしょうか? |

|

|

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

この銭座のものは可憐で特異な書体なので間違うことはないでしょう。縮字は密鋳銭としては最多クラスで、銅色や制作が異なれば密鋳銭であることを疑いましょう。

この銭座のものは可憐で特異な書体なので間違うことはないでしょう。縮字は密鋳銭としては最多クラスで、銅色や制作が異なれば密鋳銭であることを疑いましょう。

延尾永と短通は書風や制作上の一致点が多く、同炉銭の可能性が極めて高いことが判ります。

延尾永と短通は書風や制作上の一致点が多く、同炉銭の可能性が極めて高いことが判ります。