|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【メール投稿に関するお願い】 ウィルス駆除の過程で、保存していた過去メールを隔離状態にしました。そのため保存していたメールと添付データのかなりの部分が閲覧不能になり、投稿者の身元確認ができなくなりました。 つきましてはまことに恐れ入りますが私に直接メール投稿される場合につきましては ①住所(必須) ②お名前(必須) ③雑銭掲示板のニックネーム(任意) ④電話番号(任意) ⑤プロフィール(任意) をメールに記入しお送りいただきますようお願い申し上げます。 身元確認ができないメールは過去に投稿歴があっても削除対象になることがあります。 なお、雑銭掲示板はより安全な媒体ですので、個人的な連絡以外は記事投稿はそちらにお願いいたします。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 雑銭掲示板アーカイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

寺社札入門(大和編) 『大和紙幣図史を讃えて』 鳳凰山 神野良英 寺社札入門(大和編) 『大和紙幣図史を讃えて』 鳳凰山 神野良英藩札でさえちんぷんかんぷんの私、私札である寺社札なんて見当もつかないのですが・・・著者の鳳凰山氏は今や日本を代表するゼネラルコレクターであり知の巨人です。私も郷土史をかじっただけあって古い文献に挑戦することはたまにはありますが、難解で心折れます。と、いうわけで入門の一冊です。 ところで今や日本の寺社文化は消滅の危機にあります。私の生活する千葉県には古い寺社がたくさんありますがほぼ荒れ放題です。実は非常に歴史が古く気が付かないような史跡もたくさんあるのですが、その価値に誰も気が付いていません。身近な文化財に皆様も興味を持っていただければと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天保通寶名品館 更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月15日【異書と奇書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

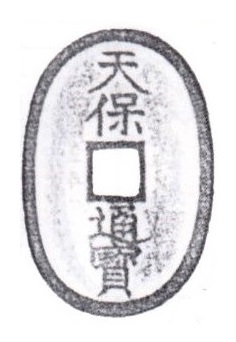

撫角楕円銭は歪書とでもすべき歪んだ書体で、とくに保字が縦長で柱が長く口が小さい。通辵もうねりが著しい。文字の周囲が凹んでいる・・・とくに天の周囲の凹みが大きく深い・・・と、いうことは砂笵では盛り上がっていることになります。これは砂笵に文字を細い棒のようなもので押して深く彫りなおした可能性すらありますね。この天保は銭形まで歪んでいるのです。かつては秋田の故、村上師の所有品であり、撫角楕円の名称は不知天保通寶分類譜の命名で、同譜では異製作銭の項に掲載されています。今のところこの品以外は見たことがありません。 尖尾通窄貝寶は月刊天保銭21号(長郭手母銭様)、天保銭の鑑定の分類87P(異當百)、天保通寶母銭図録126P(異書、天保銭事典366P(奇書)、当百銭カタログ110P(異書体)、英泉還暦記念泉譜(異當百異貝寶)、村上英太郎天保通寶研究分類譜第4巻66P(異貝寶)などとまあ見事に名前が異なります。秋田の故、村上師の所有物が有名で、もともとは母銭様だったもの。いつしか母銭とされるようになっていましたが、現物を見たHさんからは母銭様の通用銭ではないかというご意見を聞いていますがどうなんでしょうか。母銭一品のみの存在と言われていましたが、類品がひょこっとネットに出てきたから大騒ぎ。狂乱の末私の手に落ちました。 ほぼすべての文字に加刀がみられ、保点は長く弓張状となり、通字末画は地が彫り込まれて尖尾通になっています。通用の格子はロクロ錐で穴が空けられているように見えますし寶貝は極端な下すぼみ。當百も花押も変形しています。あまりの変態ぶりに昔から名前が一定してなく・・・私もです。今回は尖尾通窄貝寶としてみました。奇天手や濶天保よりずっと珍しいんですよこれ。 私的には通尾の意図的な伸ばしが一番目に付くのですけど・・・延尾通だとやっぱり目立たないから変えました。私の迷走はまだ続きます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月10日【Aさんの秘蔵品】古寛永 称:建仁寺番銭背二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

嘉祥祝は嘉祥元年848年、ときの仁命天皇が改元の際に疫病除として神前に16個の菓子等を供えたことに由来する宮中儀式。江戸時代になるとこれが庶民にも広がり、16個の菓子を供えてから食べたり、さすがに菓子16個は大変だったと見えて、1と6を足して7個としたり、やがて銭16文で好きなものを買って食べると疫病に罹らないとされたようです。供物としてのお金は南宋番銭の嘉定通寶を用いるのが正式だったようですが、当時は大変希少でした。この嘉定通寶には背元~十四までの数字が記されています。今ではほとんど知られていないこの嘉祥祝、明治の頃まで続いたそうで、6月16日は今では「和菓子の日(かじょういわいの日→菓子匠のお祝いの日かな?)」になっているほか、「嘉定喰」は俳句の古い季語でもあります。この行事、幕府はとくに盛大に開催したようです。 この風習が番銭につながった・・・だから16までしかないのではないかとのこと。Aさんの番銭、特別なつくりではなく、面側からだと雑銭にしか見えませんが、なかなかの珍銭。なかでも2番は特に少ないようです。(つづく) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天保通寶のアルバム整理と撮影をしていて私の錆びついた眼がきらりっと光りました。あれれ・・・同じ系統だ! 並べてみると深淵のところといい、輪際の傾斜といい、面側が浅字で額輪気味になるところまでそっくり。ただし、郭のやすり仕上げは異なり、❶は面側から軽く入り地肌も残りますが❷は全体が歪むほど強くべったりやすり。ただし両方とも背側が広穿になっていますので、❷も面背逆製だったのかもしれません。 ❶は2022年7月22日にヤフオクで入手したもの。❷は2017年1月8日にやはりヤフオクで入手したもの。 ❶は面背逆製の仕上げだということで狂喜し、❷は最高の赤さの不知銭ということで乱舞しています。 しかしなんで今まで気が付かなかったんでしょうかね。関西のTさんなみの注意力があれば簡単に見つけるんだろうなあ。我がポンコツ頭脳は全然だめだ。 なお、2021年8月6日の制作日記にHさんのコレクションの紹介があり、そこに出てくる不知天保が書体等は違うものの雰囲気が実に似ています。他人の空似かしら。 さらに、参考までに額輪細縁になっていない一般的な書体の覆輪深淵を掲載します。 深淵は天保泉譜No.189において銅質灰黄色とあり、❸は同泉譜に正合するものである(ちょっと白すぎ?)と考えています。地の傾斜はさらに強く中央の文字の周囲ほど高い。はっきりとした覆輪で刔輪は控えめ。寶足はやや肥大します。目立たない特徴ですが寶貝と寶王の間に刀が入り分離しています。(鋳だまりによって見えないこともあります。)この特徴は覆輪のもの特有ではないでしょうか。郭は丁寧な仕上げですが傾斜は普通。こいつは新橋の地下のお店で見つけました。 ❹はは黄銅質のもの。実は私が初めて入手できた深淵でして、触っていて「ああ~碁石の感触だあ」・・・という感覚はこの天保銭に触れた印象そのものなんです。触って楽しめる古銭・・・すごくないですか? こいつのお陰でネットでの古銭収集にはまってしまいました。罪深いぞ。 ちなみに覆輪深淵はこちら銅色の方が多く見られると思います。 計測値から見る限り製作類似点は多いものの❶❷と❸❹の間に刔輪の程度差がかなりあります。❶と❸は外径が同じぐらいなので差がはっきりわかりますね。 ではこれらは果たして同炉なのでしょうか、皆さんはどう考えますか。 こうして並べてみると銅色は橙、赤、灰白と黄褐色と様々あって楽しいですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月30日【Hさんの銀座コインオークション劇場】 以下は銀座コインオークションにおけるHさんの獲物たちです。名称の後の(番号)はオークションにおける出品番号になります。Hさん、画像提供ありがとうございました。 濶天保は今回の出品物の目玉と言って良い品でした。ものすごく大きいけど、真っ黒だし、砂目も良く分からない・・・良いんだか悪いんだかちっともわからなかったんで私は手をあげられなかった。ところがオークション会場を出たところに天保仙人様とMさんがいらっしゃって「いやあ、濶天保良かったなあ、あれ育てると奇麗になるよ」と開口一番。愛銭は毎日愛でていると、手の脂で銭が磨かれて伝世の美しさに化けるということでしょうか。濶天保は仙人様もお持ちでなかったので真贋についてが全く分かりませんでした。濶天保の美品はまだ見たことがないのでいつかは手にして見て見たいと思います。比較用とあるのはHさんがお持ちのもう一枚の濶天保。この手の品を複数お持ちの方はなかなかいらっしゃらないと思います。 No.107は高知額輪母銭。いわゆる額輪本体ですね。見れば見るほど水戸接郭に見えます。私は高額な母銭収集にはあまり興味がないのですが一度額輪と接郭の母銭を並べて比較してみたいと思います。銭文径41.0㎜ということはほぼ本座の通用銭と同じです。と、いうことは額輪母銭は本座細郭を応用した改造銭・・・としたいところなのですが・・・どうも違う気がします。ではなぜ覆輪や嵌郭などの手の込んだ加工をしたのでしょうか?とても不思議です。昔の職人の考えたことが知りたいですね。 こうしてみると背の當の前垂れが反り返ってみえて・・・ますます接郭に見えてきます。接郭=土佐藩説があるのは理解できますね。 No.132の塞頭通は有名品。この類は尨字(尨=むく犬:ぼうじ)と呼ばれていて、この塞頭通の他にフ頭通になるものが存在します。天保泉譜には背當の田の十字の左側が縦郭に接しない「不接培」や「仰天」と名付けられたもの、さらには天保仙人様がお持ちの「中郭手小点珎」なるものも存在します。小点珎は広郭手とする泉譜もあります。 No.129は張足寶の母銭ということです。実は張足寶の白銅母銭は2011年6月4日~6月8日に制作日記に掲載していますのでご参考に。 最後の大花押については「肥花押」というべき存在。長径が47㎜台しかないのでそちらの方に目が行ってしまいますね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月29日【Aさんの秘蔵品】長嘯子破寛母銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

勝利は歌人として名をはせており能筆家でもあったようです。 長嘯子はその独特の永字形状から私にとっては昔から憧れの品でいつかは手に入れたいとはおもっているものの高嶺の花であり、手を出すのをぐっと我慢をしている次第。破寛は寛冠に鋳切れがある小さな変化なのですがなぜか昔から有名品。今回お見せ頂いたのは見事な一品で背の形成とい浚い痕跡が美しい。母銭だと思います。 古寛永、称岡山銭にはこの長嘯子と良恕(りょうじょ:後陽成天皇の弟)と呼ばれるブランド書体が存在します。あくまでも言い伝えですけどこの源氏名にあこがれて古寛永を夢中になって集めていた時期があります。称:岡山銭は古寛永の後期に出たものと思われ中字~小字のものが多く、変化がないようで実に小さな手替わりが多く、称:水戸銭と並んで難解な分野です。 私は古銭好きでもあり郷土史などの歴史探訪も好きなのでこういった歴史逸話にまつわるブランド名にはめっぽう弱い。つい食指が動いてしまいそうで心を抑えるのが大変です。(ほとんど抑えきれてないけど・・・) 今日は古銭の日にしました。 仕事を3日休みました。父が朝3時から動き出すので超寝不足、救急搬送騒ぎを起こしたり、受診に付き添ったりで日々てんてこ舞になってました。山歩きが犠牲になってます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月21日【Aさんの秘蔵品】元文期佐渡無背母銭 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

さて、元文背佐はいづみ会の入門では未掲載なので無背は存在しないと思われがちなんですが立派な母銭がありました。新寛永拓影集には通用銭の拓もありますが不鮮明。かつて暴々鶏師から通用銭と思しき画像を拝見した記憶がかすかにあるのですが、今はどこにあるのでしょうか? この母銭は穴カタ日本では試作母銭の位置づけられており、間違いのない通用銭が見つかれば大騒ぎなんですけどどなたかお持ちじゃないですかね。もちろん、母銭としても大珍品です。 続く鉄銭座銅銭・・・見覚えがある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

内径差を比較してみました。天保通寶は写すと0.7㎜前後銭文径が縮みます。その特徴が良く見て取れます。大型の俯頭通はかなり細縁につくられていますし、背の形成などから(面側文字は研がれていますが)次鋳母銭と言って良いほどのつくり。(その昔、仙人様には否定されましたが・・・まだ夢を持っています。)実はそう思う理由の品を関東のAさんから拝見しています。(続く) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月22日【最近の入手品から】 駿河、銀座コインオークションなどで最近大散財しておりまして・・・古銭リハビリというか生活が半崩壊していますねぇ。まあ、いいか。私は忙しくなり追い込まれると色々やり始める悪い癖がありましたが、今、コロナが一段落して・・・でも私の職場はまだ超警戒態勢ですけど・・・外部の仕事が急増して焦っています。外国人も間もなく一人増えて6人になるし、毎日3時間はサポートしなきゃいけないので仕事にならないだろうなあ。で、気晴らしの古銭に走るからますます寝る時間なくなっているし、お金も無くなる。ついでに言うと今週から高齢の親父と同居を始めましたので笑っちゃうぐらい大変です。 今日は山歩きをやめて銀座コインに落札品の支払いと引き取りに行ってきました。こんな支払いいつぶりだろう。Hさんのようには笑っていられません。と、いうわけで今日は私の無駄遣いを公開します。罪悪感・・・な~し! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

書体変化はありませんが覆輪銭としては立派なものだと思います。輪の黒ずみは拓本墨によるものでしょう。愛されていますね。 ❷は銀座コインオークションの131番俯頭通です。これを買ってしまったのは自分の所有品と並べたかった衝動が抑えられなかったから。その結果いろいろなことが分かった・・・気がします。この品はこの品でかなり大きい方なのですが、並べて見ると一目瞭然。つくりもサイズも銭文径も異なります。つまり初鋳と次鋳・・・というより思い切って母銭と子銭の関係でも良いと思います。 下の画像を見比べてください。なお、不知天保通寶分類譜において俯頭通は「俯頭通」「平マ頭」「三角マ頭」に分類されていますが小異ですね。とくに三角マ頭と平マ頭は微差です。また、今回の品は不知天保通寶分類譜上巻のP47の13である可能性があると思われます。 ❸長郭手小字長人偏は不思議な品。現時点では短人偏と別炉とされており、そうなると真贋さえ問題になってきます。実際、この類は鋳写しと思われる極端に銭径の縮んだものが多いのですが今回の出品物はかなり大きく見えました。が、やはり小さかった。ただ、今回並べてみて同炉でいいんじゃないかと思えるようになりました。 しかもこちらも母子とは言えないですが兄弟の関係ですね。極印の類似もありますし、製作的な類似もあります。とくに天の周りの彫り込み痕跡にほぼ同じ特徴が伝鋳されていました。知られてませんが小字は文字の周りがしっかり彫り込まれているんです。人偏はそれで伸びたのかもしれません。これらの判断は関西のTさんの得意とするところですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今回入手の俯頭通は良く見ると未使用肌の色が地に残る美銭です。でも右の俯頭通・・・別格でしょう?背の文字はキレッキレです。面側は砥がれて文字の山はつぶれて肥字になっていますが・・・。上には上があるのかなあ。 小字については天の前足周囲の彫こみと背郭の右にある小星が同じ。鋳写による伝鋳の特徴はほかにも見られます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月21日【Aさんの秘蔵品】長尾寛肥字母(左)子(右) これは見た記憶がある品。喜寶師の旧蔵品で寛永泉譜に掲載されていた天下の珍品です。名前は知っていても生涯見ることができない品。ごく初期に少量作られたか、稟議銭的なものでしょうか?よくぞ実見できました。母銭はキラキラしていて実寸以上に大きい。一方、通用銭は陰起していて大きな鋳不足ス穴まであります。背も鋳だまりが・・・でも有名品なんです。長尾寛と名がつけられているのに決して寛尾は長く見えない。パッと見るとなんだこれの世界で見落としていることもあるんじゃないかなあ。寛目が縦に寸詰まりで永尾が力強いですね。いづみ会譜には長尾寛大字(現在は文化庁保存)の古拓があります。かなりの大ぶり銭なんですけど、この母銭との違いが良く分からないです。教えてAさん。なお、背側の写真も撮ったはずなんですけど、みつからない。クラウド契約の容量オーバーで消えてしまった可能性あり。残念。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月20日【Aさんの秘蔵品】文久様縮字様 銀座コインオークションのあと、関東のAさんから秘蔵品を見せて頂きました。右上は・・・おお~文久様の縮字ではないか!それもすこぶるの美品。やや白銅質っぽい発色で背を見るとたしかに文久の雰囲気もありますがそれ以上に奇麗。銭径は小さく輪は垂直に仕上げられています。札に銀座試鋳とあるのは小林三貨堂師の教えだそうです。口伝があるのかな? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

天下の奇品にして名品。小ぶりながら凛とした気品が漂います。静岡いづみ会の寛永通寶入門の原品ですね。また、旧貨幣誌や日本貨幣協会60周年記念誌にも出品されていたそうで・・・ (以下続く) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月18日【銀座コインオークション参戦記】 先週に引き続き帝国ホテルに・・・今日こそ銀座コインオークションの本番です。会場には8時少し前に到着。5時起きですからね。コンシェルジュに「今週もまた来たんですね。」と笑顔で話しかけられちょっと恥ずかしい。帝国ホテルでリュック背負っているおじさんなど珍しいからすぐに分かったと思います。 天保仙人様、天保通寶にはまっているHさん、寛永通寶の大家のAさん、Mさんなどと談笑後にオークション会場に・・・。皇朝銭から始まったのですがまるでバブル期のような価格が飛び交いはじめます。なぐりあいのような様相で、ドンドンせりあがる。インターネットのライブ参戦もあって恐ろしい状況です。きれいな寶永通寶の直永が1万円で出ていたので記念に札を上げようと思ったら76,000円???古寛永の仙台濶字低頭通大字というマニアックなところが64,000円だって。完全にいかれてます。 さらに玩賞判と思しきものまで300万円以上の価格が付いたりして・・・この世界に何が起きたのかがわからない。コロナ禍が落ち着いてみんな浮かれているの?天保仙人様は加賀の梅鉢銀判(Lot89)を入手しようと思われていたそうですが下値の24倍もの高騰に驚かれていました。 一方、天保通寶に入ると一転し、非常に落ち着いた感じになりました。が・・・本座中郭の墨書きのある母銭(Lot96)が340,000(下値100,000)だったのには感心しました。これには訳があったそうです。金座において天保通寶の(錫)母銭には番号が管理番号として漆で記されていたそうです。それが母銭に伝鋳されているケースが稀にあり、小さな番号ほど少ない、四番が発見されているものでは最小だと聞いていたと思います。しかし、今回の母銭は墨書きです。この墨書き番号は残ること自体が極めて珍しく、おそらく官軍が金座の母銭を接収した際に記したものであろうとのこと。その由緒、伝承を知っている博識の猛者が競り合ったのだとのことでした。 私の最初の応札はLot105の薩摩小字(長人偏)この画像どなたかに見せて頂いた記憶があり、きれいすぎることと郭の仕上げにやや疑問が残る・・・と考えたのですが、実見すると完全否定する材料がほかにありません。私所有の薩摩小字の黄銅質とは製作が全く異なります。こうなるともう好奇心が抑えられない。えいや!と札を上げたら300,000円で落ちた・・・大丈夫かあ?あいつは目が効かないからこんなものに札を上げていると周囲の人に言われている気がして・・・(幻聴?) Lot107の高知額輪母銭は260,000円でHさんが落した。Lot108の山口縮通が40,000円で落ちていたのにLot110縮通が155,000だったのはなぜ?誰か教えて。平二天じゃないよね。よくわからない。 Lot115の水戸遒勁母銭。贋作が多いことで有名だしあまりにも美しすぎて手が出ない。800,000円。すごい。これやかなわない。 Lot117の萎字大広郭は欲しかったけど札は挙げられなかった。500,000円。 Lot121番の秋田細郭白銅母は初めてまじかで見ました。欲しいけどこれは東北の方が落とすべき品。840,000円・・・考える必要もなく私には無理。 同じくLot124、南部大字母600,000円。御見それしました。 Lot127濶天保は間違いのない品を見たことがない。仙人様もお持ちでなかったと思います。240000円・・・安い。 Lot131、俯頭通三角マ頭の大様。こいつは急にほしくなって応札し、GET210,000円。あ~あ。 終了後、天保仙人様があの濶天保は良かったと絶賛していました。Hさんが落札したらしいです。 Aさんも加わり、中郭の由来や遒勁母は良い品であること、南部藩大字に極印がなかったことが気になっていたのですが良い品であることなどお聞きしました。Mさんと仙人様は会津虎銭について熱心にお話していましたが、実にマニアック。あの品は初代の絵銭師の作品だそうで・・・。 関東のAさんから秘蔵する天保銭・寛永銭もたくさん見せてくださいました。このことは後日記します。まずは速報。あ~散財した。 ちなみに私がなぜこの2枚を落としたかというと理由は3つ。 ❶薩摩小字短人偏と俯頭通平マ頭は保有していますので、長人偏と三角マ頭と並べて比較してみたくなったことがひとつ。 ❷今回の出品物はどうも有力コレクターの品物らしく、しかもこんなに大型のものがそろうのはめったにないと思ったから。 ❸一人暮らしが難しくなった父と同居を3日前に始めたんですが、やはり大変でして・・・憂さ晴らしを決め込んでいました。これら一群の元の所有していた方はどうも東北方面の大家だったんじゃないかとのもっぱらの噂。だから品物はほぼ間違いないんじゃないかとのこと。なるほど。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

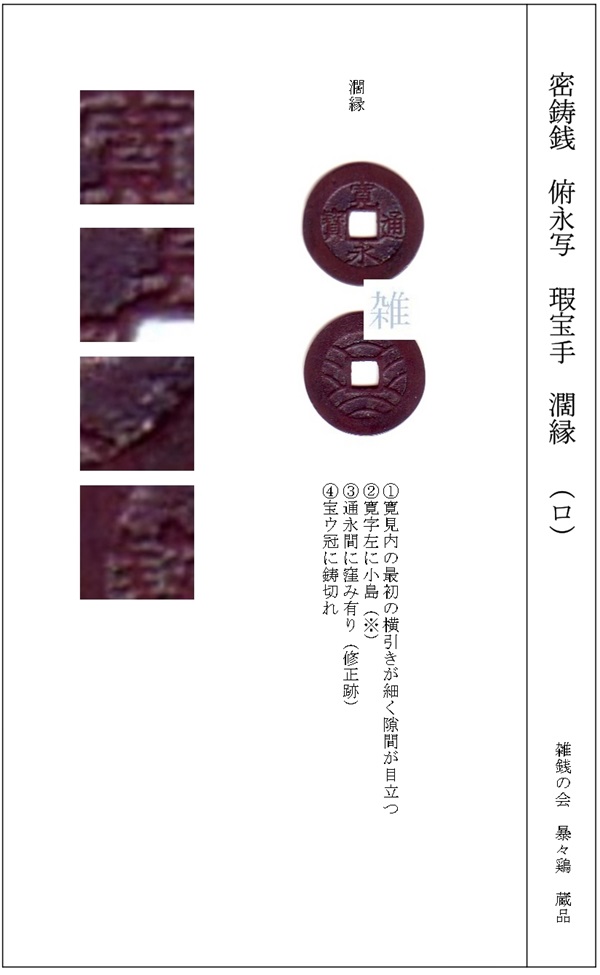

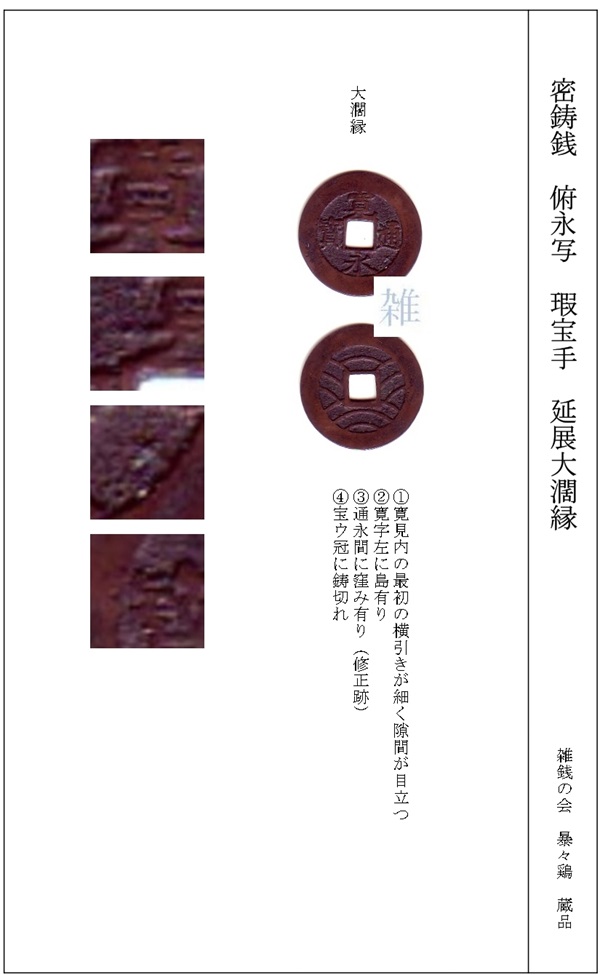

七時雨山様から表面に砂磨きの条痕のあるタイプの密鋳銭画像2枚を頂戴しました。このうち下の俯永は発色、雰囲気が下の離用通によく似ています。この手のもの(正字など)は以前、オークションネットの入札に出ていて、私も複数入手していますが少ないと思います。 七時雨山様は踏潰とは別炉と仰っていますが、私は下の品は延展だあ~と理性なく考えちゃいますね。 なお、困ったことに家庭内で複数の密鋳銭が行方不明。たぶん、誰かに見せるためにアルバムから外してどこかにしまいなくしているのだと思いますが、かなり重要なものばかりなので今度家探ししなくてはいけません。白目中字の葛巻写しと思われるものも含まれていますので見つからなかったら大変です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私は今でこそ収集の主軸は天保通寶に置いていますが、かつては近代銭から始まり外国銭まであらゆるものを集めてました。しかし、HP冒頭のあいさつ文の通り、収集の中断を経て寛永通寶を中心とした江戸期日本銭に集中し、なかでも4文密鋳背には熱狂というべき時期もありました。(雑銭の会の暴々鶏師にはずいぶんお世話になりました。 さて、先月の収集には面白い密鋳銭がいくつかありましたが右がその落札品。熱狂を超えて狂乱の応札をしてしまいました。(砂磨きのためか画像は実際の色が再現しきれていません。実際より赤みが強く映ってます。) ❶離用通濶縁の密鋳銭。面の穿条痕は「やすり目」ではなく正確には「砂磨きによる条痕」なのですが実に美しい。(ように私には見える。)背の波が典型的な離用通なのですが全体に太くべたっとしています。肉厚で21波にこのタイプはよくあり、私は踏潰系に入れています。出品価格は強気の35000円でしたが何としてもこいつは欲しかった。大散財です。 ❷大頭通の写し。これは輪幅が広く文字は極端に縮小しています。輪側は明らかな斜めやすり。背盛の密鋳に時々見られるタイプですね。江刺と踏潰のあいのこみたいな黄銅質。このタイプの大頭通は初めてみました。 ❸大きいでしょう。これは江刺の大頭通。上と比較してください。これでも通常の4文銭よりは縮小しています。寶下に決文のあるタイプです。これも少ないですよ。 ❹文政正字の写しで面の地にぶつぶつが鋳写されています。側面はほぼ平らに仕上げられており、郭内も平らにやすり仕上げされています。これも大きく直径は28㎜に迫る大きさです。面のぶつぶつがなければ安政期としてもおかしくない雰囲気です。安政期様ですね。それとも・・・なんてね。 ❺は手本銭、奇永垂冠です。4文銭と並んでいるので大きく見えませんが25.2㎜を超えますので古寛永としてはかなり大ぶりです。手本銭もなんやかんやで30枚ぐらい集めてしまっています。病気だ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月11日【東京コインショー】 銀座コインオークションに行く!と決めたのでここのところ毎日そわそわしていました。携帯電話に開催日をメモし、早起きして一路帝国ホテルへ・・・あれ、だれもいない。 それもそのはず開催日は翌週で、スケジュール帳の転記ミスでした。往復4時間超のロスは痛い。関東のAさんと落ち合う約束でしたので直前に目印になる服装をメールしてしまったので超恥ずかしい。慌ててお詫び。すっかりトーンダウンして帰路の電車に乗ったところ、Aさんから東京コインショーに行くところだという返信が来ました。何それ、そんなのやってたんだ・・・とサンケイプラザビルに目的地変更し、一転してテンションアゲアゲになりました。 10時の開場直後にも関わらずフロアは黒山の人人人・・・。何だこりゃ、みんなコロナが無くなったと思って浮かれてやがる・・・のは私も一緒ですね。ただ、相変わらずコレクターは加齢臭のほのかに漂う漂う変態集団で、間違っても花のかおりのお嬢はおりません。残念。そんな魑魅魍魎がうじゃうじゃと群がって脂ぎった手や額をショーケースにすりつけまくっています。はい、私も一緒です。 と、いうわけで会場を一回りして無駄使いを思い切り敢行しました。ああ~やってもうた。 それが以下の面々です。パッと見て分かりますか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

❶称久留米深字の美品・・・石持桐極印銭。ぱっとみて石持桐の深字とは分からなかったくらいきれいです。極印も明確です。画像以上に黄色っぽいです。 ❷水戸大字の未使用級の品。これもきれいでしょ。来場記念にひろいました。なかなかこんな大字はないですよ。 ❸未使用色の残る曳尾狭天。曳尾は水戸以上に未使用品はないですよ。しかもやや天の足が短く跛天気味で、細郭なのが珍しい。泉譜には曳尾細郭という分類はなかったと思いますが、ちょっと少ないと思いますよ。しかもこの美しさ・・・いいでしょ。状態のいい品は雑銭でも買う・・・コレクター本能です。 ❹一転、超みすぼらしいです。 不知長郭手浅字(斜穿小様重量銭)でいわゆる粗造と呼ばれる作りです。 長径48.22㎜、短径31.62㎜、銭文径41.1㎜、重量23.6gと小さいのになぜか重いのです。面側の彫りがかなり浅く面背逆製のようです。地肌にはうっすら鋳ざらいの痕跡が見て取れます。郭内の仕上げが粗く斜穿になっているのは型ずれの修正を無理やり行ったからかもしれません。 ❺最後の一枚は古寛永の笹手永仰頭通細字。目立たないけどこれは意外と少ないんですよ。今は収集の主力は天保通寶ですけど気に入ったらつい買っちゃう。 関東のAさんとは無事に会場で合流できました。ご友人のOさんもご一緒。私が予測していたAさん像は先にあげたアブラギッシュおじさんでしたが、予想に反してきちんとした身なりの紳士で驚きました。(失礼しました。) 喫茶店ではAさんのリクエストに応えて長反足寶をはじめ、薩摩小字とか南部大字大様等を披露しています。こっちもリクエストしておけばよかった。Aさん持参の寛永銭ももっとじっくり拝見しておけばよかった・・・と反省。奇麗な収集箱に入っていて、恐れ多くて触れなかった。安政大字や正字に触れられました。古寛永の吉田の大ぶり銭も拝見。でも私はしばらく古銭から離れていたので目も慣れていません。ああ恥ずかしい。 銀座コインにも訪問して下見&感覚のトレーニング。節穴の目と化している私は皆ほしくなってしまうから困ったものです。見ているうちに少し目が慣れてみました。銀座コインの俯頭通は俯マ頭で大様でしたが、やはり平マ頭より内径(至輪径)が小さくわずかに濶縁ですね。これ未収品だなあ。薩摩小字の長人偏もやはりきれいです。Aさんはしきりに鋳肌(砂目)と郭内の仕上げを見ていたようで・・・やはり鋭いなあと思いましたね。勉強になります。さて、銀座コインオークションはどうしようかなあ。お金ないのに。今日はとにかく楽しかった。関東のA様、そしてお付き合いいただいたO様ありがとうございました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

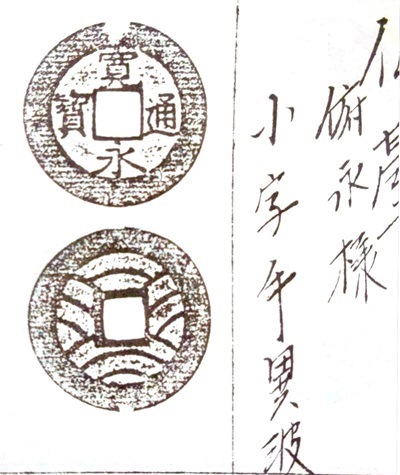

| 10月28日【仙台俯永様=密鋳俯永写瑕寶手】 関東のAさん紹介の密鋳銭については暴々鶏師が延展系の密鋳銭として雑銭の会でも発表していたそうで、七時雨山様から資料を頂戴ました。ありがとうございます。上2枚が最初期の発表のもので、その後に修正発表されています。いずれも同じ特徴があるようです。 Aさんの寛永通寶は直径28.97㎜、重量5.6gもあるんだそうです。(厚さ1.29㎜)大きさ的に大濶縁の部類かな。延展なのでその差は微妙でしょうけど。 延展技法と言えば踏潰銭なんですけど、その点はどうなんでしょうか?七時雨山師は踏潰銭の分類を熱心にされています。踏潰銭の俯永は「俯永写」と「俯永様」があり、実は前者はかなりの珍銭です。踏潰俯永様の画像は制作日記2021年9月21日の画像が良く分かります。 詳しくは → 踏潰銭分類考 2021年の制作日記は踏潰系のような密鋳銭がたくさん載っていて楽しいです。 ※今日は所用で東京・新橋まで行きました。父を連れていたので自由が利かず、銀座コインにも行けなかった。駐車料金がバカ高くて驚いた。小一時間停めただけなのに昼ごはん台より高くつきました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月25日【仙台俯永様】 モトさん経由でいただいていた関東のAさん所有の密鋳銭(多分銅銭?)画像です。寛永銭講習録(右拓本)にも掲載されているようですが詳細は不明。もう少し情報が欲しいです。 なお、右拓本は斜めに撮影されていたため補正してありますが、補正しきれず右半分がやや縮小した画像になってしまってます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古銭収集をやめたわけではないのですが、ずいぶん更新をさぼってしまいました。アレルギーは改善し、不健康な日常が戻ってきました。金銭感覚が鈍ってかなり無駄遣いしました。反省。 一番上は収集に出ていた者だと思いました。文字は細く、輪の幅は立派な覆輪銭です。画像よりかなり白銅質気味に見えますね。いい値段付けてしまいました。 2枚目は白黄青白色の長郭手。文字への加刀はほとんどないかも。郭内のやすりが強すぎて面郭が半分以上失われています。したがって、かなりの広穿です。 3枚目は中郭手の鋳写銭。銭文径はほとんど本座とかわらないのですが、湯圧不足のせいでしょう、大きな凹みがあちこちあるほか、良く見ると地に母銭を鋳ざらった筋が残されています。 4枚目はやはり駿河の落札品。離郭正百中濶縁とありましたが、確認したくて応札。状態はいまいちでしたが、好奇心ですから。内径は43.5㎜ほどだと思いますのでやはり濶縁手でした。普通の離郭よりは確かに小さいのですが、濶縁は内径が43㎜前後なので・・・残念。 吉田狭永小字濶縁大様は衝動的に買ってしまったが、考えてみればそんなに珍しくないはず、しかも持ってます。病気だあ~。 最後は戯作銭。黒っぽく見えますが贋作っぽくはありません。文久の大錯笵はよく見かけます。意図的なのかなあ。 ※呼吸が回復して、山歩きは少し復活しました。2週間前は2㎞ぐらいの山道がやっとでしたが次に10㎞ぐらいの整地された林道はクリア。高宕山もクリアして、最近は鋸山の登山道も登れました。鋸山は低い山で、距離は短いのですけど呼吸苦のものには結構きつい上り坂が続きます。次は保田までの18㎞を走破するかな・・・と思っているのですが、急に運動したのでふくらはぎが軽い肉離れ状態になっています。 休んでいたので仕事はそこそこ忙しい・・・というか、経済が活性化してしまって対外的な仕事だらけになっています。貧乏暇なしです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

画像は雑銭掲示板アーカイブに掲載してある関東のAさんの所有品です。錯笵は非常に目立ちますのですけど、原則として同じものは2つとないはず。同じものがあるとすれば企画されたものに相違なく、ときには贋作を疑わなければなりません。ただし、正規なものではなくても銭座でつくられた可能性のあるものも確かに存在します。それがここにある「意図的な錯笵銭」なのです。文字写りや派手な背ずれの多くがこの類で、あくまでも銭座のつくりであることが条件です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

机の上にあったもの、最近の入手品で未整理品です。画像上は大和文庫に出ていた変な品。この手の錯笵銭は2006年に石川諄氏が刊行した銭幣の華に詳しいのですがこれと同じものは掲載がありません。ではこの品はどう見るかというと、少なくても正規の錯笵じゃなさそうだぞ・・・ということ。ただ、製作は銭座(銀座)正規のつくりなので戯作の類の可能性は否定できませんが、せいぜいふいご祭りや嘉祥祝とかそんなところのお遊びかもしれません。面の文字の上に波が見えますよね・・・ですからこれは初めから両背で型を作り、表裏に型を分割した後に母銭の面側を丁寧に押し付けたものと判断できます。両背でつくるということはもう普通じゃないですね。ですから良い子はけっして近づかないように・・・。大きさは28.3~28.7㎜程度あり、かなりしっかりしています 下段は文政正字という名目で大和文庫に出ていたものですけど、ひとめ密鋳銭ですね。楽しくてつい買っちゃいました。側面拡大図を載せましたが面の研ぎが強くて中央に筋状の溝ができています。貴重な品ですけど大騒ぎするようなもんじゃないですね。 ※関東のAさんによると錯笵寛永はふいご祭りの産の可能性が高いそうで、類品をお持ちだとか。ふいご祭りは鍛冶祭りとかたたら祭りとも呼ばれる鍛冶職人の祝日。この日はお仕事はお休みして体を清めて神を詣でたようです。絵銭に宮銭という類があります。これはふいご祭りの際に祭られたものとも言われています。また、錯笵銭は「あえて不完全なもの」を作って災いを防ぐお守りの意味もあるようです。 なお、嘉祥祝については2014年3月3日と2020年2月2日の制作日記を参照に。こちらは番銭の由来の可能性を示唆しています。(嘉祥は「かつう」もしくは「かづう」と読むのが正しいようですけど、「かしょう」とも読めます。ですから「菓子匠」という語呂合わせの意味もあるんじゃないのかしら・・・。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月23日【机の上の住人達】 私は別に収集をやめているわけではなありません。ただ、コロナ禍で機会が減っていたところに加え、意欲を失う出来事が続いたからなんですけど、その一つに昨年7月にパソコンを交換し手高性能になったのは良かったのですが、スキャナーが使えなくなり交換したところ以前のような画像が提供できなくなったことも大きいのです。これは複合機で撮影したのですが、せっかくのかわいい顔がえらいブス顔に見えます。真ん中のやつなぞ名品館に載せたいような顔なんですけどね本来は。 左側2枚はCCFの売れ残り品。真ん中の品が6161番で、左端はおまけで入手できた品です。「細郭手?」としたのは計測結果が本座の範疇だったから。しかし何度見ても本座には見えない色合い。極印は不鮮明製作もあまりよろしくないので審議品。たぶん、コレクター10人いれば8人まで不知だというと思いますが決め手に欠けます。5000円だからいいやってな品です。火中変色かな? 中央の品は類品持ってます。入札誌銀座でその昔入手した品です。強刔輪直足寶深淵の名で不知天保銭分類譜に掲載もされています。刔輪のお手本のような品で異常なほどの細縁です。普通、覆輪と刔輪はセットものなんですけど、こいつは覆輪じゃないし、ひょっとしたら覆輪母銭の覆輪部分が無くなったものなのかもしれないと思えるほど。気持ちが良いほど寶足が細く長く伸びますが陰起していますので目立たないです。右端は大和文庫の品。このほかにも寛永銭2枚を入手していますのでその紹介は次に・・・。画像映りは一番残念な品で原品は赤黒いかわいい奴です。鉛成分が多そうな雰囲気で明らかな覆輪。画像調整してみたのですけどやっぱり駄目でした。最近は整理が全くおいつかないというかやってない。生きるのが精いっぱいですけど生きてます。今日も山歩きしてきました。くそ熱い中、時々シャワーのような驟雨がきてクールダウンしてくれるけど蒸し暑いなんてもんじゃない。歩いている人なんてだれもなく、馬鹿じゃないのと自分でも思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

泉譜によって離足寶、小足寶と名前が変化していますが、ここでは離足寶に統一したいと思います。さて、一番上が駿河の拓本。私はこれを見て思わず応札していました。独特の銭形あきらかな覆輪刔輪、そして縮字っぷり。二番目が類似カタログの拓本ですけど濶縁縮字の度合いがワンランク上です。3枚目が入札誌穴銭に出た離足寶で、私の蔵品。あまり砂目を感じさせない地肌で刔輪は強いものの離足は控え目です。郭内はきつめのやすり掛けで、広穿気味になっています。一方、駿河の拓本はむしろ狭穿気味。贋作の写しの場合、広穿になるのが一般的ですので、この変化は私的にはプラスに感じます。 SNSでは私の復活だ・・・なんて大騒ぎされてますが要は無駄遣いをしたということなんでね。で、追加報告なんですが残念ながら状態表示の差が激しくさすがに受け取れませんでした。ごめんなさい。寶足は離足寶というより陰起に近く拓本は紙のたわみによって若干刔輪が強調されたみたいです。まあ、いいやと思い切りたいのですが、今、それやったら古銭が嫌いになりそうなので回避しました・・・本当にごめんなさい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月12日【散財しました】 古銭収集から遠ざかること1年余り、まったくやめてしまったわけではなく生活のリズムが狂ってしまったというのが本当のところ。以前は仕事以外では山歩きとHPづくりが生活の中心で、毎晩8時以降散歩するのも日課でしたが、夜の散歩をやめて山歩きだけにしましたが、HPづくりする気力が失せていました。この趣味お金かかりますしね・・・将来のこと考えたらこんなことしてていいのかとも考えてしまったのですが、睡眠時間を削った生活は以前以上で夜に歩かなくなったことでかなり悪化しているようでして・・・反省して古銭買っちゃいました。 CCFに出かけたのは掲示板に記述した通り、そのときはオークション参加に間に合わず即売会で不知天保を1枚購入しただけなのですけど、そのあとで書信館出版から不落品の販売の通知が届きました。電話を入れたところかえそうなものは売れてしまっていて諦めたのですが、再び留守電が入りまして6161番1品だけ購入できました。まだ未着なんですが、下見確認をしたときはしっかりした品でしたので良い値段ですけど納得です。 名称は直足寶深淵ですけど、強刔輪の細縁タイプでこの類は意外に少ないのです。ただ、良く見たら全く同じ系統のもの保有していました。あ~あ、やっちゃったかな。 下見のとき、6159と6160番には目を奪われましたね。背強刔輪で細縁で・・・その昔、鉄人さんとネットで争った(もちろん負けた)品によく似ています。うろ覚えですが・・・。欲しいなあ。 ついでに駿河からも落札通知が・・・金額見てびっくり、6品で30万円超えてます。 126番文政正字、133番文政小字錯笵、136番中郭手細縁、243番長郭手覆輪・・・そして147番覆輪刔輪縮字小足寶。147番が高かった。 126番は文政ではなく密鋳の正字写し。それが確認したいだけ。133番は戯作だと思う・・・ただし贋作の可能性も否定できない。ふいご祭りのときのゲン担ぎの品だとにらんだのですけど、遊び応札にしては高くつきました。136番、243番は間違いのない品なので落ちたらいいなぐらいの気持ち。 147番はどうして応札したのかよく覚えていないのですが、拓本を見る限り素晴らしい不知銭です。離足寶は天保通寶と類似貨幣カタログにも掲載されていますが、それと系統は同じながらさらに縮字になっている雰囲気です。 離足寶はかつて横浜古泉研究会の穴銭で入手したことがありますが、値段のわりにおとなしい書風でいささか拍子抜け。一応は天保通寶名品館に掲載していますが・・・希望譲渡価格6万円って書いちゃってある。本当はその3倍ぐらいしました。147番ははさらにその上を行きます。ああ~。(続く) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月16日【久々古銭の日】 ずいぶん休んでしまったものです。妻の一周忌に翻弄されましたが早いものでもう1年経ってしまいました。その間、関東のAさんに乞われ密鋳4文銭をすべて送って楽しんでいただいています。行方不明になって見つからない品々も多数ありますが、全体の95%以上は送ったと思います。これらは分類もいい加減でそのままお送りするのはお恥ずかしい限りなのですが、寝かせていてもしょうがないので、お申し出に応じた次第。もちろん、お譲りするのではなくお貸しするのが前提です。これ、リタイア後の楽しみにしようと思っていたので・・・。さて、大和文庫で久々の落札です。

2枚目は鋳写しの小型銭。見た目は派手ですけど1回写しの磨輪銭と言いますか、磨輪して鋳移したものですね。當上に刔輪らしきものが見られますが名付けるほどでもないですね。寶下の輪に蝕まれたような傷がありますが母銭由来なのかは分かりません・・・が、景色なので名付けました。どうみても粗造のB級不知銭なのですが意外にしっかりしたつくりで少ないような気がします。でもB級だなこれ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雨の日は古銭日和です。最近、ネットゲームでも大変なことになって困っています。リーダーが失踪した結果、ついにトップに祭り上げられてしまった。おじさんがこんなことやってて良いのかと思います。チームも数千チームある中のトップ10位内になってしまっているので抜けられない。外人さんも多くて話すのが大変。 さて、机の上に転がっている密鋳銭です。天保通寶の不知銭は大人気なのに不知四文銭は見向きもされないですね。書体の変化がほぼないというのが原因なのかなと思うのですが、私は天保銭にはまる前から拾いまくっています。 ❶は明和俯永の写しで側面は横~斜めのやすり手仕上げです。浄法寺でも江刺でもなく、製作は非常に良く踏潰銭のような色合いなんで自分では踏潰系だと言ってほくそ笑んでいますが全く根拠なし。東北密鋳には間違いないですね。 ❷は安政期俯永の触れ込みで購入しましたが微妙です。非常に薄く濶縁小字でありこれこそ延展じゃないかと思います。穿内やすりも安政期らしくなく、側面はやや丸みがあって和やすりの目がわずかに残りロクロ仕上げとは言えないので不知銭に格下げです。失敗ですけどまあ良くあることですので気にしない、反省しない。 ❸は分厚く赤茶けた品。側面は粗い縦やすり。斜穿で浅字でまあ汚いことこの上ない。浄法寺という触れ込みですけどテーパーがまったくないので製作は違いますね。面白いけど欲しがる人はいないでしょう。 不知四文銭はやたら集めていたのであまりの数と未整理状態にいささか困っていますが、リタイアしたら分類整理をしたい・・・もしくはそれを手伝って人に譲るのもありかな・・・と思っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月23日【閲覧者100万人突破!】 記事保留が長くなり過ぎたので分割分離しました。最近入手できた不知銭3枚。実のところもう2枚ほど手に入れたのですが一枚はあまりにも状態が悪く、もう一枚は細郭の延展(審議品)でした。安かったのでクレームは入れませんでした。だって、ダメな品入れても3枚で15000円だから妥当な評価です。延展は偶然かもしれませんが見た目じゃわかりませんよ。ほんの少し濶縁になっているので目の利く人ほど間違えます。銭文径は本座よりほんの少し大きいので計測すれば分かりますけど、普通は気が付かないレベルです。❶は収集誌に長郭手覆輪の名前で出ていた品。かなり素朴な感じですけど手にすると例の感触・・・あれ、深淵の手触り・・・中高なんですよね。輪の淵はぐりぐり深いし・・・深淵の類ですね。寶王が貝画と離れている・・・はずなんですけど鋳だまりがあります。郭内のやすりがきつく右郭が半分失われています。この分類で良いのかどうかはあまり地震がありませんが面白い製作の不知銭であることは間違いありません。 ❷は細郭手濶縁手赤銅質の名称で収集誌に出ていたもの。たしかにわずかに赤みを帯びているものの赤銅質というほどでもありません。覆輪であるとは思いますがそれも目立たない。銭文径も0.5㎜ほどしか縮小していないし製作もすこぶる本座に近い。良く見分けたものです。 つづく・・・ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月20日【Hさんからのご投稿・・・ほったらかしでごめんんさいの巻】 Hさんいつも天保銭を3枚ぐらいまとめてスキャン撮影して画像を送ってくださるのですが、今回の画像は少し編集しやすかったです。と、いうのは銭と銭の間に間隔をあけてくれたから。一歩前進です。 それでも、ずいぶんほったらかしにしてしまいました。いえ、気にはしていたんですが毎夜力尽きていましたんで・・・。というわけでHさん劇場の始まりです。 今回は先月の月刊収集の落札品が中心のようです。 ❶は長郭手覆輪として出ていたもの。単なる鋳写にも見えますけど寶王が低く尓の上部も加刀されている「平玉寶」なんだそうで・・・不知天保通寶分類譜の下巻P62の37、38の拓本と同じ個所に針穴上の凹みがあるそうなんですけど・・・老眼の進んだ私の節穴には良く分からないです。Hさんの慧眼は関西のTさんなみに鋭い観察眼なのでしょう。それとも幻覚? この平玉寶、とても地味な変化なんですけど分類譜では少ない品としてあげられ位付けは3~4と高い。Hさんは「に玉と尓の上が平らになっているだけで喜ぶなんて病気です。」とおっしゃってましたが、間違いなく病気・・・手遅れです。 なお、この品は分類譜の拓図とは完全一致はしていないので従弟あたりの関係では・・・とはHさんの解説。❷は比較用で英泉譜や不知分類譜の原品です。英泉譜の解説と拓図は掲載位置がずれているそうで・・・それもまあ良く見ていますね。❶❷は名称こそ同じ平玉寶ですけど刔輪の具合とか平玉の感じ等が微妙に違いますね。銅の質感とか天の雰囲気も違いますので別物かなあ? 3枚目は、英泉譜1253番。分類譜下P179の7の長郭手覆輪刔輪狭用通だそうです。いわく、宏足寶の系列で寶足を一寸いじれば宏足寶になります・・・とのこと。納得。それにしてもかなり強刔輪ですね。細縁ぷりが素晴らしいです。 ❹~❻は長郭手覆輪強刔輪長宏足寶でもそれぞれ内径が違います。Hさん曰く「宏足寶を長宏足寶と別に分類するなら、この内径が大きいものが長宏足寶に分類されてしかるべきものですが、不知分類譜では、感覚的に分類されており、内径が小さいにも関わらず、長宏足寶とされている物がある反面、内径が大きいにも関わらず普通の宏足寶とされている物があります。不知分類譜下P141の30は長宏足寶。P159の19、花押の袋下部が切れているタイプは内径の小さい方のタイプです。曲足寶、反足寶、深淵、削花押など、大型の足の長いものは普通の宏足寶と内径が同じ48.8mm前後です。」とのこと。 確かに宏足寶はいろんなタイプがあり❹は一番刔輪が強く内径が広くなっています。そしてこれらには初鋳の細縁大型のものと次鋳タイプの覆輪で銭文径の小さいものまであります。私の感覚だと両者を同じに扱うのはできないぐらい雰囲気が違うのですが、やはり系譜的には親子の関係のようなもの。初鋳タイプは文字が大きくて細縁で本当に立派なんですね。夏の古銭会展示室のコーナーに私なりの解説がありますのでお読みください。Hさんの展示した❹は花押の下のひげに鋳切れが見えませんがたぶん同じ系統で一番刔輪のきついもの。文字が大きくてとても立派で宏足寶の顔と言える存在です。 ❽と❾が私の所有している大型の宏足寶で銅色こそ異なりますがその迫力から同じ炉の出だと思っている品。とにかく分厚いし、重いし、大きい天保銭です。Hさんの説に従って❽を長宏足寶、❾を宏足寶としてみましたが・・・正直言うと私はどうでも良いと思ってます。この大型の奴は別格の宏足寶なんですね。とくに❽はね。横のふくらみの強いゆったり銭形が良いですね。 ❽の方が確かに寶足は気持ちよく広がりますが銭文径が大きい分さほど足が伸びていないように見えてしまう。❾は寶足の広がりは❽にはおよばないもののなかなかの長足ですよね。まあ、私には❹と❽長宏足寶というより「文字そのものが大きい」方に目が行ってしまいます。宏足寶の大字大様。❽は細縁大字です。だから私は❺❻の系統を宏足寶縮字とか濶縁とか勝手に名付けていますが正式には「次鋳」でしょうね。もし、長宏足寶の名前を付けるとしたらたしかに気分ですね。小字には名付けたくないので結局はHさんの意見に合流しちゃうのです。 ところで最近、収集家が減っているせいかこの宏足寶の評価がいまいち高くないのですが、私的には細縁大字大様の宏足寶は「名品」にふさわしい風格で10万円ぐらいしたっておかしくないぞ・・・だって昔鉄人と競ったときは15万円ぐらいまで行ってしまったんですよ・・・❽なんか超絶美人で欠点のない未使用肌の残る品。スラブに入れればMS65クラス?すごくないですか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月26日【東北仿鋳それとも加護山?】 雨の日は古銭日和です。私にとっては不健康な日で、前日の夜更かしにはじまり、早朝猫にたたき起こされてのデスクワークになってしまう。食事はカップラーメンですませ、冷蔵庫にはアイスもあり栄養満点、運動零点の生活になります。栄養も零点かなあ。 関東のAさんから密鋳銭の側面の画像が見たいというリクエストがありました。Aさんは寛永通寶の大家ですので彼の鑑定は現代寛永通寶の鑑定書のようなものです。なんでも側面仕上げによって加護山は明確に分けられるとのことなんですが、私にはまだ良くわからない。 で、スキャナーで撮影しました。新しく購入したスキャナーですが陰のできる位置が従来とは異なりまたピントも甘い。陰ができる位置がやや右上になり撮影も左下から斜めになってしまうので今一つ気に要りません。倍率をあえて上げて撮影した後に縮小し、さらに傾きを個別に補正し、色の補正、サイズ修正をしていますが手間がかかるのなんの。 余談ですけどHさんの天保通寶の画像などは、送られてきた際は何枚かがぴったりくっついた形で撮影されているので、一枚一枚切り離し個別に傾きや色調を補正し、さらに陰も手作業で付け直している力作なんですよ。余計な影のトリミングは画像を少しずつ回転させながらちまちま切り取るのです。特別なソフトは一切使っていませんので一つの写真を仕上げるのにかなりの時間がかかります。でもすごいでしょ。 画像は上段左から・・・ 寛保期高津銭中字接郭寶写背元刮去の背画像 同細字背元写の背画像 下段左 寛保期高津銭写の側面画像 下段右 加護山銭類の側面画像 左から加護山細字写 同次鋳銭 同繊字狭文様母銭(図会原品) 側面の拡大画像で見ると、まず厚みがずいぶん違いますね。 加護山は面背に平行に粗やすり(和やすりかな)がかかっていてところどころ深く縦長のやすり目が走ってますが、経年摩耗して滑らかなものもあります。今回の入手品、似ているっていえば似ていますが、違うと言えば違ぜんぜんう。側面は鋳造直後に粗砥石で面に対して垂直仕上げされたあと、再び横方向に仕上げられた様で、ところどころ(加護山とは異なる)面に対して垂直な条痕が残ります。 東北の赤い密鋳銭はどろんとした肌のものとこのようにざらざらしたものがあり、加護山の肌はもちろんざらざらで、なかには鉛成分が多過ぎて灰白色を呈して泡立っているものさえあります。私は背側の砂目に加護山っぽさを感じていましたが、今回の品の側面は決め手に欠けて東北仿鋳に落ち着くのではないかしら・・・でも加護山でもいいじゃないのとひそかに思っています。誰も作っているところを見たわけではないので、明確な区分けができるわけではありません。夢、妄想ですかね。 なお、秋田小様と加護山寛永には銅質や製作に類似性があって同じ炉もしくは同じ技術者によるものではないでしょうか。穿に対し角棒を面側から強く押し込んで鋳張りを折り取ったように見えるものが多いなど本当によく似ています。(左の穿なんか加護山っぽい)嵌郭はそのために行われたのでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

寛保期高津銭は雑銭中の雑銭で、その密鋳写しの一文銭は加護山背文写、藤沢吉田島銭の縮字写に次いで多いと思われますが、いざ集めようとするとなかなか手に入りません。密鋳という犯罪処罰のリスクに対して、銅一文銭では収益性が極めて低かったからだと思われます。 民間での密鋳がさかんになったのは幕末で、その頃は価値が高い銅銭は退蔵されてしまい、流通の中心は鉄銭にとって代わられており、なかでも民間密鋳の銑銭(鉏銭:ずくせん)と呼ばれた鉄一文銭が横行していたようです。(このことについては2020年10月13日制作日記などを参照ください。) 掲示した2枚の密鋳戦を見て頂ければわかると思いますが、今でこそ落ち着いた?色合いですけど鋳造直後は本来ピカピカだったと思います。 公的な銅一文銭の鋳造が終わったのは安永元年(1772年)なので、東北の加護山などで銅一文銭の密鋳銭鋳造が再び盛んになったと推定される慶応年間頃とは100年近くの隔たりがありました。一世紀前の古銭が現行流通していた事も驚きですが、そんな時代に真新しい寛永通寶銅銭が出てきたら当然怪しまれますよね。ですから掲示の寛永銭はよく見ると地染めがされています。本来は文字を見やすくするための工程なのですが、この場合は「汚して時代色をつける目的」があったのではないでしょうか? これはまさに今の贋作技法に通じることなんですけど、この場合は流通を目的とした汚しなので問題はありません。 銅一文銭の密鋳が盛んになったのは、銑銭密鋳の厳しい取り締まりで盛岡藩内の鉄銭流通が禁止・没収が徹底された天保12年(1841年)あたりからではないかと私は推定しています。藩内で鉄銭が姿を消しているのに、しかも没収までされる鉄銭を新たに作る意味はありません。ただし、その頃の密鋳の主流は利ザヤの大きい四文銭以上の高額貨だったのではないかと思われます。また、東北の各藩は経済混乱を引き起こす密鋳を厳しく取り締まる一方で、自らが関与して密鋳を黙認していた二面性があります。密鋳はそれだけ魔力があったのでしょう。インフレは怖いけど、使えるお金は欲しい・・・民間がやった事なら藩には罪はないとでも言いたかったのでしょうか。 銅一文銭の密鋳がさかんになったのは、幕末の政情不安が全国的に広がって、銅一文銭と鉄一文銭の自由相場が独立して成立するようになったことが大きいと思います。 鉄一文銭の出発時は鉄一文=銅一文だったはずなんですけど、いつしか銅一文銭は退蔵されて姿を消し、鉄銭ばかりになったところで、取り締まりが始まり、果てには流通禁止・没収命令までが出されたわけで、銅銭の価値の暴騰と鉄銭の暴落が起きたわけです。 ちなみに寛永通寶が一文で天保通寶が百文だったのが明治維新で寛永通寶=一厘に対し、天保通寶が八厘で大暴落したと思われがちですが、天保通寶ができたときはすでに銅一文銭は鋳造されていませんでした。一厘とされたのは銅一文銭であり、鉄一文銭は0.1文の交換価値とされたので天保通寶が別に暴落したのではありません。天保通寶が十厘の交換ではなく八厘だったのは、両替商における発行時の引き換えに増歩(ましぶ=おまけ)が行われていたことに由来します。寛永通寶の銭挿×4本で天保通寶5枚と交換したのです。そのため天保通寶の両替商における価値の銭八十文というのも、何の問題もなく受け入れられていたようです。 とはいえ銅一文銭と天保通寶を交換していたとすれば、たしかに損をしたと言えますね。 このあたりは幕末の銭相場を調べれば面白く、加護山で文銭の密鋳がさかんに行われたのも、一文銭の中でさらに文銭相場の方が高くなった瞬間があったからではないでしょうか。 今回、2枚の密鋳銭を新たに入手しましたが、雰囲気からして加護山銭の可能性があると思われます。これらが作られたのは文銭の相場が上がる前・・・文銭写しの前段階なのではないかと思います。(あくまでも私の勝手な推察です。)上段は細字写しですが、どうやら背元刮去されているようです。これは初めて見ました。下段は雰囲気的に中字接郭寶写しか。 みすぼらしくもかわいい密鋳銭です。存在数的に見て本来はもっと評価されてもいいのがこの銅一文密鋳銭なのですが実に不人気です。秋田の村上師などが手持ちの文銭細字写し以外の加護山銭を市場に放出したとき、一枚数万円の価格を付けられました。まあ、よくそんな値段つけたものだと思いましたが、私も何枚か買っちゃいましたっけ。今回の入手は一枚3000円ほど。おいしいと思っているのは私だけかもしれません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月19日【関東のHさんから】 揚足寶はいくらになるか恐ろしくて入札しませんでしたが、離郭正百の濶縁は入札しました。比較のため左に離郭濶縁、右に玉持の中濶縁の画像を添付します。実測すると正百の濶縁の銭文径は、玉持とほとんど同じで2度写しになっていません。類似カタログを計測したりしましたが確かに1度写しでした。類似カタログ以外ではほとんど登場しないので、これだけの価値があるものなのかがわかりません。 サイズは 長径49.44mm 短径32.97mm 銭文径41.4mm 内径44.1mm 量目18.02g 次はヤフオクのロット物の南部小字です。比較の意味で左に八ツ手極印、右に桐極印を並べました。小字の所持品4枚のうち桐極印は2枚とも穿内に丁寧な鑢がかかっているのですが、八ツ手の方は2枚とも鑢がかかっていません。浩泉丸様の八ツ手極印も鑢がかかっていないように見えますがいかがでしょう。偶然かもしれませんが。 サイズは 長径48.48mm 短径32.16mm 銭文径40.2mm 重量19.84g ※私の品はやすり目は背側から入ってバリを落とした跡があります。鋳肌はかなり残ってますけど、未仕上げじゃないです。 ※離郭正百濶縁は一度写しという新しい事実・・・発見ですね。2度写しはあるんでしょうか?画像の印象だと立派な濶縁に見えてしまうのが不思議です。 また、盛岡小字の本炉は私は八ツ手の1枚しか保有してません。アルバムに埋もれているので今夜探します。なお、HさんPAYPAY銀行の贋メールに引っ掛かったとのこと。幸い保険が適用されたみたいですけど怖いですね。私、怖がりなんでネット決済はコンビニ払い一本にしています。 ※古銭リハビリが進んでいるかと言えば・・・う~ん、微妙かなあ。それなりに無駄遣いはしてますがねぇ。一人暮らしは何かと忙しいのですがやる気がわかない事も多いです。最近、古銭をやり始めたのはめちゃくちゃ忙しくなってきたからという天邪鬼的な理由があります。 日本語を教える外国人生徒が新たに2人増え、毎日90分間仕事時間がとられます。でも素直でかわいいです。侍古銭会の某氏が涎を流しそうで、私も鼻の下がだらしなく伸びています。山歩きでは先日、バスで一人で来て山麓の集落付近でさ迷っていた女の子を拾いました。バスは1日に数本しかないし登山口からバス停まで歩いたら1.5時間ぐらいかかるし・・・しかも、車持ってないそうで電車とバスを何本も乗り継いで来たとか・・・。最近、山で見かける女性は中高年ばかりですので20代の一人ハイキングは超珍しい。就職して一人暮らしをしているそうで、山についてはネットで調べた調べたみたいですけどこんなに大変だとは思わなかったそうで・・・送ってあげてもいいよと言ったら一生懸命後を追いかけてきました。かわいい。オオカミになりたい。若返りの薬はありませんか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

黄銅色の揚足寶と離郭濶縁正百の入手は夢と散りましたが、ほかに応札していた不知広郭手が届きました。 画像印象では8割方は新作の真鍮銭もしくは銀メッキ着色じゃないかと思っていましたが、届いた品を精査した結果は正統派の覆輪写しでした。実は広郭手の不知銭は非常に少なく、はっきり覆輪とわかるものは私も初めて見たと言っても過言ではありません。ただし、良く考えれば久留米濶縁や土佐額輪、秋田小様のように「藩鋳銭」として認定されてしまっている広郭手が多いだけなんですけどね。その昔、練馬雑銭の会で白銅質の土佐額輪を拝見したことがありましたが、それに比べると肉厚(2.7㎜以上)で極印も大きいので異なります。と、いうわけで、おそらく異極印銭なんですけど破損したものが横打ちされているので形状確認ができません。この手の白銅質銭には後鋳が疑われる釘穴式の極印がよく見られます。しかし、つくりから見てこれは流通をしっかり考えたまともな品であると断言できます。文字はかなり縮小していてかわいい。銅色は長門の古寛永に似た黄白色で、このことから関西以南の産ではないかと思います。萩の方字にこれに近い色のものがありましたっけ。文字表面がやや荒れ気味なのですがつくりは割としっかりしていて、厚肉ということもあり手にするとずっしり重く感じます。郭内の仕上げは面と背側の両方からやすりが入っている手作り風・・・とまあ、書体変化はありませんが見どころ満載です。今回、逃がした魚は大きかったけど、そのかわりに入手したものも捨てたもんじゃないですね。 ※画像を撮りなおしました。従来の機種より光源が斜めから当たるようで俯瞰もしくは煽りの画像になってしまいます。陰が上に行くと歪み感がひどくなるので、下に影が行くようにしてみました。下から見上げるような煽りの画像になりますが、この方が画像としては自然ですね。 ※極印を超拡大撮影してみたら・・・あれぇ、石持桐極印のように見える。文字の周りの彫りこみも若干あるのでそうなのかもしれません。極印も大きいし・・・ただ、白銅質というのが珍しい。久留米にこんなに白い白銅銭ってあったかしら。(久留米様としている薄肉の白銅広郭手は持っています。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関西のS様が72枚もの大量ゲットした南部母銭のうち仰寶の大様と小様の母銭です。両方ともござすれが感じられないきれきれの母銭に見えます。東北のコレクターはこれらを橋野座だとか栗林座だとか細かく分類されますが、私は土地勘もなく分類方法も良くわかりません。これについては七時雨山様の出番ですね。南部銭音痴の私にはこれはたぶん山内ではなく本炉であり、鉄銭母銭として作られたものだろうということがあやふやに感じられるだけです。 コレクターには大きな母銭の方が人気がありますが実は小さいものも結構少ないと思います。画像を重ねると小様は内径が一回り小さいので次鋳銭であることが分かります。手元に仰寶の次鋳母銭があったので計測したら27.18㎜でした。見た目はS様のものよりあきらかに濶縁なので、S様の小様はかなり磨輪されていると思います。(画像撮影したのですがスキャナーがうまく機能せず真っ黒に映ってしまいますので割愛。)なお、私の密鋳四文コレクションは未整理もいいところで計測もしてなくて何が出てくるか分からないワンダーランドです。リタイアしたら何とか整理しないと大変なことになりそうなのですが、目が見えなくて困ります。最近はリモコンの液晶文字が見えない・・・白内障かなあ。お星さまが二重に見える・・・乱視でしょう。だからか、なんでも珍品に見えて欲しくなってくる・・・深刻な病気です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

落札品が届きました。新規購入したスキャナーですがいまいち再現性が良くない。陰が長く伸び、ピンボケに見えますし、色も強すぎます。補正を工夫しなければならないですね。しばしお待ちを。 曳尾は誌面画像を見てちょっとときめいてしまいました。天の下横引きの下部に膨らみ・・・爪のようなものが見え天の足がさらに気持ちよく伸びます。これ濶天(大天)じゃないのかなと思った次第。 画像はまるで焼け銭みたいに真っ黒ですが原品は黒光りする品で砂目もしっかりしていて焼け銭ではありません。文字は周囲が彫り込まれて細く、ところどころ陰起します。文字そのものが三角の山形になっていて母銭の雰囲気をよく伝えています。天の足、保の人偏、通尾とも長く尾を引きます。では大天系として良いかというと微妙。天の横引き下の爪に見えたものは陰で、彫りこみの痕跡でした。長径はあまり大きくないですね。 長郭手は横太りの銭径でかなり細縁。とくに背の細縁ぷりがいいですね。刔輪が強く寶足も長いのですが宏足寶と張足寶の中間的な雰囲気です。穿内はべったりやすりで郭は異常なほど細い。なんとなく草点保を思い出す雰囲気です。銭文径は意外に大きいのですがそれ以上に銭文が縮小して見えますから不思議です。極印はものすごく縦長の異形の桐極印です。i 長郭手覆輪は鋳浚い痕跡がかすかに残る微品赤黄色い銅質。純赤ではないので赤銅とは言い切れず苦し紛れに(赤銅質)としました。若干大頭通気味ですけど偶然かな? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

水戸遒勁は昔から名品とされていて昭和泉譜では駻字(かんじ)とされていて「荒馬のような書体」の意味。個性的な書体で通字は水戸大字や方字風です。密鋳は見つかったら死罪・藩取り潰しだというのにこの書体の余裕は一体何なんでしょうか? この遒勁はネットのジャンク品の中に混じっていたもので、高騰してしまったので出品者からこんなものになぜそんなにお金を払うのと、逆に聞かれたほどでした。 到着した遒勁はあきらかに小さい。泉譜に重ねると2㎜ぐらい小さい。ひょっとして鋳写し贋作?なんて言葉が頭をよぎりました。その不安は八厘会出席で払拭されましたが、それにしても泉譜拓図だけでは分からない事の多い天保通寶です。 この遒勁、おもちゃクラスの模造品から本格的な新規鋳造贋作銭まで存在します。なんでも銀座古銭堂作なるものはなかなかの力作だったそうで、仙人様も探しているとかいないとか。昔のボナンザには模造品として販売価格(400円ぐらいだったかな?)が書いてあったようなので、悪意があったかどうかは不明ですが、このようなものまで古銭市場に出て来てしまっているのが今の状況です。 オークションにも贋作がちょこちょこ出ていたそうで文字がべったりしていたり、スリムに見える銭形のものは要注意です。美しすぎるものも注意が必要で、遒勁は背が浅く鋳だまりが多いのも特徴なのです。書体だけ見ていたらだまされますよ。 遒勁は長径に比べ短径が大きい幅広銭形で郭ははっきり横広になります。銭径は様々で泉譜には50㎜を超える大型のものばかりが目立ちますがみんな母銭です。こんなにたくさん母銭があってよいのかと思いますよね。15品以上収集界にあるそうで・・・通用銭の存在数から見て異常ですから手をでゃされる場合には覚悟が必要です。(瓜生氏も紙面で贋作母銭の混在を示唆しています) 私の小様は銭文径が40㎜を切り、寶足が鋳ざらいで隔輪します。泉譜ばかり眺めていると拓図とのあまりの違いに驚かされますが、製作的には確かに間違いない品です。これがどうして水戸なのか泉譜のどこにもありません。どなたかその理由を教えてください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月7日【お便りから】 関西のS様から・・・ ご無沙汰しております。ヤフオクで落札の2.5㎏の穴銭から仰寶母銭が大量に出ましたのでご報告させていただきました。岩手県からの出品でした。総数72枚 字体の変化はあまり在りませんが外径に随分開きが有りました。29㎜以上が6枚(最大29.56㎜)28㎜台が56枚 27㎜台が9枚 26.76㎜が1枚 29㎜台の6枚は全てテーパーが掛かっておらず未使用クラスの極美品でした。これ以外はマ頭通母銭1枚 明和俯永母銭1枚 仰寶母銭米字刻印1枚合計75枚で数の多さにびっくりしました。 ※これはたぶん収集品でしょうね。宝の山です。29㎜超は素晴らしいです。26㎜台もおもしろい。 東北のT様から・・・ 『千』の古銭箱のブログをやっている「東北のT」です。月刊古銭入札誌「駿河」第578号の揚足寳については私も興味をもって見ています。入札を検討していましたが、金額的なものもあり、今回は入札を断念することにしました。ところで既にお気付きかもしれませんが、入札検討にあたって確認した点をご参考まで情報提供させて頂きます。入札誌に「天保通寶分類譜」拓図写真原品とありますが、当百銭カタログの原品でもあるようです。写真では分かり難いですが、入札誌の拓本と比べると特徴が一致します。兄弟銭の可能性は否定できませんが、個人的には原品と判断していいレベルだと考えています。 ※確認しました。たしかにそうですね。今日、収集誌の落札通知が来ました。今まで封印していた欲望が爆発しています。大和文庫の結果が怖い・・・札入れてしまいました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月3日【水戸銭の怪】 水戸銭と言えば寄せ集め・・・そんなイメージが私にはあります。寛永銭しかり、幕末地方貨もそう、天保通寶など特にそのイメージが強い。昔の古銭ブローカーの語りにも「水戸方面から出た」というものがたくさん出てきます。本当に出たものもあるかもしれませんし、出自を隠すためにあやふやに語ったものもあるかもしれません。真相は闇の中でして、まあ。ブローカーの言うことは半分はでまかせで、残りは嘘だと思いましょう。贋作師O氏が水戸銭とされるものをさかんに作った経緯もあって、私には黄銅質未使用肌の称水戸銭は怖くて手が出せないのです。 水戸藩の天保通寶の分類も迷走しています。そもそも水戸藩は御三家の一つでありながらさして経済に恵まれていたわけではなくものすごく地味。天保通寶は水戸本国と江戸小梅邸で鋳造されたとされていますが、詳細記録があるわけではありません。しかし、天保通寶銭の研究によればどうやら水戸藩は幕府から天保通寶を鋳造することの許可はとれていたらしいのです。 水戸藩は本来幕府の身内のはずなのですが、幕末の水戸藩は尊王攘夷思想が盛んで、開国を進める幕府と対立、藩内でも対立が起こるほど。水戸学はやがて倒幕思想となって各地に影響を与えていたようで幕府も手を焼いていたようです。 さて、天保通寶の水戸銭と言われているものに以下のものがあります。 1.水戸大字の類 2.接郭の類 3.濶字退寶・短足寶の類 4.背異・背異濶縁・繊字の類 5.石持桐極印の類(正字・正字濶縁・背異替・背異替濶縁・深字) 6.揚足寶 7・遒勁 さらに以下はかつて水戸銭とされていたもの 8.現、本座異制の類 9.現、会津濶縁 10.現、土佐額輪本体・短尾通の類 大字が水戸とされた理由は、水戸から出た枝銭の中に「土佐額輪本体・短尾通」があり、そのとき大字母銭も同時に出てきたからというもの。じゃあ、土佐じゃないかと思うのはもっともなことでして・・・実は額輪本体が接郭の類の中に入れられていた時期があったから・・・。勢陽譜をお持ちの方は「接郭広郭」の名前で掲載されている拓図をご覧ください。これが額輪本体の母銭であると分かる方はかなりの目利きです。つまり接郭がどうして水戸なのという理由は額輪本体といわゆる水戸接郭を混同したからに他ならないのです。したがって、大字が水戸であるという理由も接郭が水戸であるという根拠も全くないというのが事実のようなのです。このことから大字、接郭は土佐鋳造説もあるくらいです。 濶字退寶・短足寶も錫母銭が水戸方面から出たということから水戸にされました。一方、濶字退寶・短足寶には南部藩鋳造説(梁川天保説)もあります。ただしこれらの証拠は水戸大字や接郭の水戸説よりはしっかりしていて、まだ信ぴょう性があります。錫母があるというのも重要なことで、それによって通用銭の規格がかなり統一されています。門外不出の技術であった錫母の技術を知っている藩はかなり少なかったと思われます。幕府に近い水戸藩がそうであったことは不自然ではありませんし、南部藩や秋田藩も知っていた可能性があります。(南部藩は徳川と縁戚関係にあったらしい。) ところで短足寶の花押の形状はかなり特徴的です。この特徴に似ている天保通寶が背異・背異濶縁・繊字の類であり、それに類するつくりの正字・正字濶縁・背異替・背異替濶縁の類が水戸とされました。 背異・繊字の類は黄銅質のものがほとんどで、天保仙人様はこれらは水戸藩で良いのではないかと思われているようです。この類は(背異濶縁を含み)石持桐極印が打たれたものは存在しないとされるのもその理由のようです。 いわゆる本座異制は今でこそ本座の範疇に入れられていますが、かつては水戸正字とされていました。 石持桐極印(いわゆる久留米正字の類)は本座とほぼ書体が同じで銅質製作の違いから水戸に繰り入れられたのではないかと思われます。大型の錫母が存在することもその理由なのですが、ちょっと怪しい品ではないかという噂もあるようです。 これら正字・正字濶縁・背異替・背異替濶縁には石持桐極印が存在することから一つの類とされ、最近では久留米説が有力視され、定着しています。昭和40年頃に九州出身の高木氏の報告を受けて小川氏、瓜生氏が調査を行った結果、九州地区に背異替が多数存在することなどが確認され、石持桐刻印=久留米藩鋳造説が浮上したそうで、このことは天保仙人様も追認されています。さらに同じ製作で石持桐極印のある深字がここに加わります。うろ覚えなのですけど揚足寶も仙人様は久留米とされていたのではないかしら。 一方で後端が丸く、ひげが短い花押の形状から会津濶縁もかつて正字濶縁背反郭という名で水戸の出自であるとされていましたが、今では分離されています。 なお、水戸藩の天保銭の伝承として江戸小梅邸鋳造の枝銭の存在ならびに小梅邸鋳造と伝わる天保銭の記録の存在が知られています。枝銭は背異替の類であったそうですし、請負人は芝の釜屋六右衛門で、彼は会津藩の天保銭鋳造も請け負っていたとされます。会津濶縁と水戸背異替の花押って確かに似ていますよね。それには前記の理由があるのです。ただし枝銭の実物は残されていません。 古銭収集家は書体にずいぶんこだわりますが・・・例えば鉄4文銭の伊勢津藩と会津藩銭・・・そっくりです。伊勢と会津は距離もずいぶん離れているのに不思議と思った方・・・実は請負人が同じ、そして実際の鋳造地も江戸の藩邸内・・・ご近所なんですね。幕府擁護のために働いてくれている会津藩ですから、軍資金として天保通寶の鋳造を幕府が黙許したことは容易に想像できますしね。 会津と水戸の天保通寶も同じ技術者が作れば似ているのは当然で、だから会津と水戸はそっくりのはずなんですけど・・・背異替の類が久留米に籍が行っちゃったので、私は困っています。 見つかれば藩だって取り潰されかねない天保通寶を将軍のおひざ元で鋳造できるのは限られた存在であるはずです。背異替は仙人様も久留米とされていますが、存在数や会津濶縁との花押の類似性などから水戸藩江戸屋敷鋳造のほうが説明に都合が良いので、その可能性も否定しきれません。 一方、背異久留米藩鋳造説の根拠として、久留米藩は幕末水戸学が盛んであり、水戸藩と接点があった可能性があるようですし、福島県郡山は久留米藩士が明治期に移民開拓しており、石持桐刻印銭が地理的に近い水戸方面からも多く出現する理由の説明鵜の一つにもなっています。 と、いうわけで水戸・久留米・会津がごちゃごちゃ存在する理由・・・お分かりになりますでしょうか。私はまだ頭が整理できていませんが、何か秘密(発見)がありそうなのです。なお、水戸藩と会津藩は縁戚関係にもあったそうです。 もう一つ言うと水戸深字には大型の母銭仕立ての通用銭が存在します。鍍銀もうっすら残っているので開炉祝鋳銭ではなかろうかと大川天顕堂師が言ったとか言わないとか。でもよく考えてください。密鋳銭の天保通寶は目立っちゃいけないのです。祝鋳の記念銭鋳造なんてするでしょうかね? と、なると深字は幕府が鋳造を認めた藩が作ったことにはならないかしら?石持桐極印銭はその存在数からかなり大きな藩の製作であったと思われますが、果たして久留米藩がそれにふさわしい大きさの藩なのか・・・私にはまだよくわかりません。薩長土肥に組し反射炉を作った肥前藩ならまだ分かるのですが・・・。 なお、久留米とされる背異の類の銅質には亜鉛が含まれていたという分析結果を見たことがあります。亜鉛は輸入金属で国内では明治時代中期まで精錬技術がありませんでした。その亜鉛を使用して銭を鋳造する技術を持っていたのは銀座です。錫母の金座、亜鉛の銀座なのです。石持桐は銀座に近い江戸で関係者によってつくられたと考えられないかしら?そうなると俄然水戸説が浮上するような気がします。 亜鉛はじゃじゃ馬な金属で温度管理を間違うと爆発します。一方で流動性が良く加工しやすい一面もあるようです。(亜鉛は当四文銭に使用されていたので、鋳造が難しく利益は下がりますが材料として当四文銭が利用された可能性はあります。) 遒勁に関してはどうして水戸銭にされたかの根拠は全く不明。こちらは銭径に大小がある不知銭のつくり。天保仙人様によると八王子近辺から発見報告される事例が多いそうで、甲州街道とか中山道方面あたりがあやしいのではないのかしら。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

揚足寶はおそらく藩鋳銭とされるものの中では一二を争うほどの難獲品です。ところが同じ水戸藩カテゴリーの中では遒勁の方がなぜか人気でこちらは今一つパッとしないと思うのは私だけでしょうか? さて、ここに3枚の画像があります。一番上は私自慢の自称:日本で一番「背」の美しい揚足寶。面もきれいなのですが肝心の寶前足に鋳不足の瑕がある・・・ああ・・・。続く1枚は天保仙人様自慢の揚足寶。こちらは欠点なしの品です。この品を見るまで揚足寶を間近で見たことがなかったので俄然収集意欲がわいた次第。それにこの色どう見も石持桐極印銭の色ですよねぇ。私の1枚は石持桐ではないのですけど、石持桐であってもおかしくない感じです。ところが・・・収集界で知られている多くの揚足寶はこれほど赤くないイメージなんですね。揚足寶の製作や銅質について銭譜はあまりふれられていません。瓜生氏著の天保通寶銭分類譜には『昭和50年刊の「新訂天保銭図譜」で、石持桐極印銭であるとして久留米所鋳銭と仮称されたが、この銭には石持桐極印を打ったものはなく、銅質・制作ともに前掲の「短足寶」銭と同一系統のものであることは一目瞭然である。』と断じられていますが、上の2枚を見る限りそうとばかりは言えない気がします。(画像はやや赤みが強く出ていると思われます。) と、いうわけで大和文庫の黄色い揚足寶はとても興味があります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月25日【大掃除の日】 雨の日は古銭日和。天邪鬼の私は急に机周りを片付け始めました。天邪鬼は雨乃邪鬼じゃないかと思う。昨日秋田小様を調べようと収集誌を探しまくった結果、埃だらけの資料にうんざり・・・私、猫アレルギー以前に埃アレルギーなんです。というわけで散乱していた本を整理して掃除機をかけました。カラーボックスを2つ買って来て積みあがっていた資料を大分類して並べただけですけど。本当は日別にきれいに本を並べればいいのですが力尽きた。秋田小様の現物撮影は明日以降に先延ばしですが、とりあえず机の周辺が奇麗になりました。(でも机の上は大変です。)気が付いたら玉石混交でランダムに入れた天保通寶のアルバムは10冊ほどになってました・・・1000枚ぐらいあるかなあ。これ整理するの大変だあ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月24日【秋田小様の謎】 七時雨山さんが雑銭掲示板に「秋田小様について」というタイトルでご投稿頂いた記事が頭から離れません。村上師の収集誌記事については2016年4月27~30日製作日誌に私もまとめて掲載しています。というわけで収集誌を探したんですけど見つからない。とにかく整理が行き届いてないので分からない。諦かけたらなんてことはない、机の横にまとめて3冊抜き出して放置してあった。たぶん2016年から放置してあったんじゃないかしら。 でもって、拓本を凝視してみましたが「寶の特徴」が分かりません。 現物を眺めても決定打がないです。お手上げ、ギブアップです拓本に出る特徴なんてあるのかなあ、寶王の加刀?・・・そんなにあるわけでないし、寶冠の下の丸い穴?それとも寶右の横のえぐり・・・拓本じゃ見えないですね。 教えて七時雨山さん! ところで・・・ 雑銭掲示板へのH氏の書き込みを読んで思わず笑ってしまった。我が家はこんな感じ。 「これはね、実は贋金なんだ。」「贋物だったら価値ないじゃない。馬鹿じゃないの。」 「いや、江戸時代に作られた貴重な贋金なんだ。本物の方が安い」「何言ってるか分からない。」 「君は歴史のロマンを感じないのか?」「全く感じない。汚いから早く片付けて。」 「数が少ないんだよ。日本に何枚もないんだ。」「だったら売れば!」 「いや、簡単には売れないんだ・・・。価値が分かる人はそんなにいない。」「意味ないじゃん。」 「ホームページは世界中の人が見ている。」「世界の中の数人でしょ。」 「だから貴重なんだ。」「集めてる人の方が貴重なんでしょ。」 「価値が分かる人は少ないと思う。」「だったら価値が分かる人にとっとと売ってこい。」 「それができないから困っている。できれば売りたくない。」「馬鹿じゃないの。早く売れ!」 家族の前では古銭の話は不毛です。でもこちとら話したくてしょうがない。だからHPに書く。入札品が届くと分からないようにこそこそ隠れ、早朝深夜に眺めてニヤニヤ。ついには自宅に届かないように送付先を職場にしたりして・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3月22日【新兵器購入】

その結果が右の画像。光源の方向が違うし、補正により色調は変わるとして・・・シャープさがずいぶん違います。色調も複合機は黄色みが強かったので新しい方が派手ですけど再現性は高いです。もう少し工夫は必要だと思いますが乗り換えできると思います。このページの上にある面背逆製の画像・・・黄色いしボケていていまいちでした。撮りなおそうかな・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月18日【AIと人間】 雨の日は古銭日和です。外に出かけられないので家で過ごすしかありません。最近、また更新をはじめたのは私の性格が原因で実はとても忙しく追い詰められているからでして、締め切りに追われながら研修もやりはじめています。WEBではない会議も増えてしまい時間的に首が回らないのですが、ある意味精神的逃避です。 こんなときAIガチャっちゃか仕事をやってくれれば良いのですが、私の仕事・・・国は省略するためAIツールを作って推奨(本当は義務化)したと言いますが実質的な仕事は倍になってしまっています。使えないツールはいらないですね。古銭のAI鑑定は素晴らしい技術ですが、あまりに精度が上がりすぎるのも少し怖い気がします。とはいえ囲碁や将棋の世界では人間はもはやAIの敵ではなくなっています。人は間違えるけど機械は間違えず、疲れない・・・恐ろしいなあ。 最近出会った贋作は本物の古銭を上手に加工していて、見た目ではほとんど分からない。違和感と計測値によってあり得ないと判断しているのが実情です。贋作も本物と同じにつくれば本物になる・・・怖い話です。私も40歳半ばぐらいまでは眼がものすごく良くて肉眼で鑑識ができました。寛永通寶の書体の微細変化はほぼ0.2~3㎜の程度のものが多いのでこの感覚は長くやっていると自然に身につきますが、相対的な文字の大小の判断は意外にできません。研究家がノギス計測という手法を広めたのは画期的で、それによって目の錯覚が排除され今まで隠れていた「細縁銭」や「次鋳銭」の存在がクローズアップされました。i 同時に贋作の判別にも応用できるようになったのですが、近代技術の進展はすさまじく、古色のない近代硬貨における真贋判定はもはや顕微鏡レベルにまで拡大しても難しくなりつつあります。そのような贋作の多くは近代技術による精密コピーです。 ところで穴なしや穴ずれなどは最近の工程では普通はできないはず・・・でも、実際には市場に大量にある。造幣局の関係者が持ち出したとかのうわさは聞きますが実際はどうなんでしょうかね。穴がどの工程で円形に空けられているかは聞いたことがないのですが、普通に考えればデザインを刻印する前に空いていなければ金属バリが残ってしまうと思います。現行貨幣の場合は古い年号のものならともかく、平成以降は大エラーはまず生じないのではないかなあ。複数穴など重さも変わってしまうので絶対にあり得ないと私は考えます。ましてや打刻がが穴のあけられた円形に行われたとなれば、中心から外れた穴は歪むはずなのに正しく穴があるのは???ですし、エラー発見も今はセンサーの時代だからどう考えても通常工程では起こりえないのではないかなあ。 ありえない・・・という考え方は天保通寶や寛永通寶の贋作を見つけるうえでも役立ちます。もちろん例外もあるのでしょうけどこの感覚は大切にしたいです。 古銭鑑定でもAIは活躍できると思いますが、当分は書体の識別どまりで、製作や銅質、やすり目などはしばらくは無理でしょう。ですから書体の完コピ品の見分けができるようになるにはまだ時間がかかると思います。 それより、品物の画像をストックすることで過去にコレクターの手にあった品であることを識別する眼・・・関西のTさんのような眼・・・は十分にありかなあと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

何度も紹介したことのある品々です。違いが分かりますか?おそらくこれは機械での判別は無理に近いと思います。眼や指先の五感を研ぎ澄まさないと違和感が感じられません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

重量30.5gある天保通寶錫母。もちろん贋作です。普通の天保通寶収集家ならまず騙されることはない夜店のおもちゃレベルの品なんですけど贋作史には必ず出てくる有名品です。本品は小川青寶樓師が加賀千代本人から直接もらった3枚のうちの1枚だそうで、新訂天保銭図譜、不知天保通寶分類譜別巻の原品でもあります。 輪の左内側に瑕痕が残っていますので、なんだ「傷物」か、と思われるかもしれませんが、この傷は材質を調べるために青寶樓師が爪で押したもの。泉譜にもこの瑕がしっかり残ってますので歴史的な有名品である証拠なのです。材質は爪で傷がつくぐらいですから極めて柔らかい金属のようです。したがって本来は計測をしたいのですがノギスで傷をつけてしまう可能性があるので何もしていません。アルバムに入れてページを乱暴にめくると天保通寶同士がぶつかってガチャガチャ音をたてますし、手ずれで摩耗もし易いのであまり人に見せたくありません。 こんな品ですから奇麗な状態で残されているものは極めて少なく、日本古銭贋造史では5枚程度しかのこされていないとか・・・本当かな? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

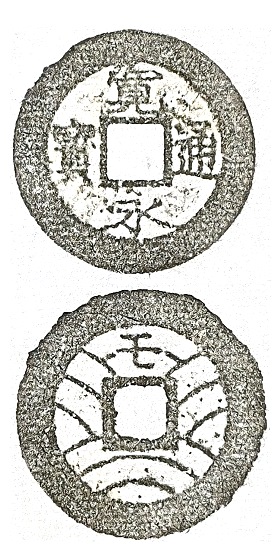

| 3月15日【背モ寛永】 ヤフオクで背モ寛永の鉄銭が出ていてなかなかの人気でした。これに投資できるのは好事家か何でも欲しがるど素人に限られます。と、いうのもこの鉄銭有名な贋作銭(架空銭)なのです。この作品は盛岡市内に住む彫金師が昭和10年前後に作ったと言われ、母銭の背のモはたしか金象嵌だったと思います。(某オークションに母銭が出たことがあったように記憶しています。) 彫金師がつくったとしましたが、依頼したのは岩手県勧業場のM氏であることはほぼ間違いのないところ。この人物は、いわゆる盛岡銅山の第二期銭と言われる陶笵銭の作者でもあります。新渡戸仙岳が盛岡銅山の贋作者だと世に広めたのはこの人物で、新聞紙上のコラムにおいて新渡戸がお金に困っていたように方言交じりで語っていますので相当な策士です。新渡戸が盛岡銅山のレプリカを最初に作成依頼したのは岩手県勧業場の砂子澤氏で、新渡戸はそうして作ったレプリカを関係者に記念品として配布していました。それに目を付けたM氏、新たに作成したレプリカを地元古銭家を通じて東京の古泉家にばらまいたようなのです。その結果、盛岡銅山の贋作騒動が起こり、贋作をつかまされた東京の古泉家達が糾弾のため岩手に押し寄せたということらしいのです。 新渡戸は古銭収集家ではなく郷土史研究家で、母銭、通用銭という定義すらも知らなかったぐらいなのですが、それがまた東京の古銭愛好家たちの怒りの火に油を注いだ形になったようです。(一期銭・二期銭と名づけたのはそのためらしい。)かくして新渡戸と砂子澤氏は盛岡銅山の贋作首謀者であると位置づけれれててしまったのですが、その背景には新渡戸に罪をかぶせるほうが都合がよかった地元古泉家ら・・・東京にレプリカを持ち込んで小銭を稼いだ者たち・・・が一斉に口をつぐんだこともあります。新渡戸仙岳がいなかったら岩手の貨幣史についての研究は進まなかったと思われる一方で、あくまでも彼は郷土史家として足を使って現物ではなく情報を集めたので、誤りも多分にあったと思われます。それを情報の捏造というのはどうかと思いますが・・・。 かくいう私、いろいろなところで見聞きした情報をあたかも自分が調べたように書いておりますが・・・捏造のつもりはないものの、このHPは私の勘違い、大間違い、デマの受け売りの宝庫だと思ってください。 それにしてもこんな汚らしい鉄銭贋作にお金をつぎ込むなんてどうかしています。かなりの病気です。えっ「だまされて贋作を買うのは問題だけど、わかって買うのは問題ない。つまり、だまされる方が悪いんです。」・・・あなた、仙岳先生に叱られますよ! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ファンタジー的な贋作とはいえ芸術的な一品です。コレクター対象の贋作でも有名品には価格がつくのはこの世界ではときどきあること。 有名なところは加賀千代作の天保通寶の背大錯笵、鬼字。そういえば加賀千代の天保錫母の模作・・・売れるかな? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

秋田細郭の基本銅色は明るい黄色です。秋田の銅と言えば「阿仁の赤銅」なんですけど、細郭=黄色とは不思議な気がします。天保通寶と類似カタログには細郭の背長郭と背肥郭が掲載されていて、背郭が大きくなるほど赤みが強いとあります。ここに掲示した2枚の細郭は探し回ってようやく見つけたものですけどさして背は広郭になっていません。 書体は広郭のものと同じで広長郭とは書体が微妙に異なります。私は色変わりの天保通寶を集めるのが好きなのでこういったものも拾っていますが多分それほど多くはないと思います。オレンジ色はなかなかきれいですよ ただし、秋田細郭の赤いものの中には広長郭の穿をやすりで削って広げた変造ものがときどき混じっています。書体が微妙に違うこと、やすりによる傷をごまかすためバーナーで穿内があぶられていることが特徴ですのでご注意を。細郭は穿内を観察するのが大切で、鋳肌が残っていないものには手を出さないことです。これは本座中郭に偽装した広郭変造品に引っ掛からないためのコツでもあります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月12日【秋田小様の勝手考察】 一般に秋田天保と言えば「細郭・広長郭・広郭」です。規格化された精美銭で加護山地区で藩命で密鋳されたと言われます。一方、秋田寛永と言えば跳永書体のもので、川尻銭座で作られたもの。こちらも書体もそろった精美な品です。ところで加護山銭と言えば密鋳一文銭・・・昔は阿仁銭と言いました・・・に相場が決まっています。 つまり鋳造地は加護山でも、秋田天保=加護山銭とはなぜか呼ばれていません。ところが秋田小様は誰が見ても密鋳銭の風貌で、しかも寛永通寶の加護山銭とつくりも風貌も通ずるところがたくさんあります。 例えば阿仁銅山独特の赤い銅質であったり、あるいは嵌郭と思しき手法、基本的には鋳写であり、また穿の鋳張りを取り除くために角錐形の棒を面側から強い力で打ち込んだのではないかと思われ、銭全体が凹状に歪んでいるものも散見されます。(この部分は私の妄想的推測です。) 寛永通寶の加護山銭(阿仁銭)と秋田小様は同じ技術・地でつくられた可能性が大きいと私はみています。秋田小様は加護山の出土品からは出ていませんが、もともと生産が少なかったのに加えて、加護山地区は戦時中の金属資源不足の際に回収業者によって山肌をそぎ落とすような発掘が行われたため、残っていないだけだとも考えられます。 加護山寛永の出現時期は明治期に入ってすぐだと推定されています。秋田小様の出現時期は不明ですけど、大きさが極端に小さいというのは明らかに末期に近い・・・まあ、加護山寛永に似ているというだけでそれは推定できますけど・・・もう、密鋳であることを隠す必要もないぐらい幕府の力が弱くなった時期のものであることは間違いない気がします。幕末、東北経済はずく銭(粗悪な鉄銭)の氾濫で大混乱してましたから、銅銭であることだけで歓迎されたのかもしれませんね。小さいけどたっぷり銅が入ってそうですし・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上段は秋田小様の中郭かな?未使用色が残りますが発色は地味。実はこの品は入札誌銀座に出ていたものなのですが、状態は良いのに発色が理由なのか不人気でほぼ無競争で私の手に。画像では久留米正字風でした。しかも実物は実にかっちりしたつくり。背のずれは秋田小様ですけど面は優等生すぎて「らしくない」のです。計測できませんでしたが銭文径はおそらく39㎜台で、秋田小様の大様磨輪(大字になります。)や昨日の赤銅の細郭手不知銭とは明らかに異なります。もちろんこいつは正真正銘の秋田小様です。 続く1枚は間違いなく「秋田小様の細郭」です。ただし背郭は右上に大きくずれて肥郭気味になっています。また、この小様は明らかに広穿になっています。私が仮説で述べたように角錐を強引に面側から穿に打ち込み、穿内の鋳バリを背側に無理やりへし折ったように思えます。その結果、銭体は郭を中心に凹むように歪んだ形になり、背郭上部は飛び出た鋳バリを叩き潰した痕跡なのか銅片がへばりついているように盛り上がっています。この変形の特徴は加護山寛永にも散見されるのです。秋田小様天保や加護山寛永をお持ちの方は手持ち品を観察してみてください。多分、秋田小様の細郭はそれほどないと思いますよ。加護山寛永銭の嵌郭でないものを探すのと同じですからね。こちらの発色は実に赤く美しいです。阿仁銭ですねぇ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雑銭掲示板に書きましたがマイクロソフトのおせっかい機能のために大変な目に遭ってました。HPデータを保存しようとしてもできなかったのです。なんとか復元はしましたがこのおせっかい機能はHPのフォルダを開くたびにコピーしてクラウドに勝手に保存するものだから容量がすぐいっぱいになってしまいます。やむなく本日は手動で削除しています。 さて、今回関西のTさんから分譲頂いた形になった細郭手純赤銅銭をUPしました。いやあ、本当にきれいな赤色です。 本家の秋田小様より奇麗かもしれませんね。製作や極印は違うので秋田小様とはいえないのですが、銅色は間違いなく阿仁の色です。不知天保通寶分類譜には銅質による異製作というジャンルはないのですが、あったら間違いなく掲載決定です。赤味を帯びた銅質の天保通寶はときどきありますけど、こんなに真っ赤なやつってのはめったに出会えません。 2番目に掲示した長郭手はそのめったにない純赤の不知長郭手。上の細郭手と同じ銅質ですね。こちらは輪際の加刀が激しく、文字が陰起気味なので額輪のようにも見えます。長郭手の赤のチャンピオンです。覆輪刔輪ですけど細縁気味に見えるぐらいなので覆輪の名称は外してもいいと思います。これもネットで見つけて狂乱の価格で落としたと思いますよ。私、銅質変わり好きなんですね。 その下は本家秋田小様です。未使用クラスの美銭で文字を触ると角がしっかり立っているのが分かります。これ、銭文径はあまり縮まず、文字も大きな1回写しの珍品です。磨輪されて細縁なので銭径こそ小さいものの文字は堂々としていて秋田小様の細縁大字というべきものです。おそらく母銭として使用された可能性も大きいと思います。 秋田小様は2度写しと3度写しが多く、1度写しと4度写しは入手しがたい品なんですけど・・・大きい方はほとんど評価されてない感じです。秋田小様は長径だけで評価されてしまう傾向があるため、見落とされている者がたくさんあるかもしれません。もちろん、長径48㎜を超える秋田小様の大様も超珍しいですよ。 その下の細郭手鋳写赤銅銭は2021年8月のHさんの投稿の品。赤銅の細郭手ってやっぱりあるんだ・・・忘れてた・・・というわけで再度掲載。 かなり黒っぽく映っていますがおそらくこれらと同じ色合いかな? 輪の際がぐりぐり彫られているのが好感度抜群です。長郭手の製作にも通じるかな? おまけの品・・・長郭手覆輪 模範的な覆輪銭ですね。不知天保通寶分類譜P118の25という秋田の故村上師のタグが付いていました。他に1220という数が書いてあるのは英泉天保通寶研究分類譜の番号でしょう。不知分類譜では小点尓の名称がついていますがこの名称は???です。 収集誌の落札品ですが少々気合を入れすぎました。まあ、いいか。 最後の一枚は先の純赤の細郭手と一緒に入手したもの。鋳写としてありますが輪際に刔輪、文字の周囲にも加刀があります。真っ黒で状態・製作もいまいち、見た目のインパクトもないので典型的なB級品ですけど、かわいいものです。 天保通寶は密鋳が多くて本当に楽しいですね。天保通寶の密鋳が多いのは「儲かるから」なんですね。密鋳は天下の大罪で一族郎党が処罰対象になりますので儲からなければやる意味ないし、また、藩財政を立て直すための使命を帯びている密鋳もあることから、裏側の支援もあったと思われます。もちろん一文銭の密鋳も見られますが限定的で少数です。東北地方は鉄材の入手が容易であったため密鋳鉄一文銭はかなり作られました。俗に銑銭(鉏銭・ずく銭)と言います。銑鉄で作られたからなのですが、粗悪なクズという意味合いが多分に伴っていますね。藩内でずく銭の横行に手を焼いた盛岡藩主・・・頭にきて鉄一文の通用禁止のお触れを出してしまった時期がありました。(詳しくは2020年10月13日の記事を参照のこと)当然、領民は決済に困り、一文銅銭の相場が急騰します。密鋳一文銭はこの時期と明治期はじめに銅一文の交換相場が高く設定されたときに主に鋳造されたんじゃないかな・・・と思います。想像ですけど。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2023年2月13日【初収穫】 気が付かれたと思いますが文字を大きくしました。この方が編集が楽なんです・・・老眼ですし。さて、関東のHさんからお酒を頂戴しました。(ありがとうございます。)まだ、開封はしていないのですが楽しみにしています。私、酒流通の世界に昔いまして、母は酒蔵の長女でしたので酒は普通の人より分かるはずなんですけど・・・何でもおいしい馬鹿舌です。ちなみに大学を出た後、某ビールメーカーに修行に行ってまして寮の先輩が(麻雀仲間)が14代目の社長になってぶったまげたことも・・・。 まあ、貧乏暇なしと言いますか忙しくて睡眠時間がないのは相変わらずなんで、更新がおざなりになってしまってます。古銭が嫌いになったわけではなく考える暇がないと言いますか・・・贋作つかんで少々嫌になったのはありますけど・・・まあ、そこは全然懲りない性格です。今月は日数がないのに忙しい。しかも外国人の受け入れ2名が急遽決まり、女房なしで準備が大変なんです。 と、そんな最中に今年の初収穫がきました。よく見たら前回の記事まだ書きかけなんですけど、取り合えずこちらも書きます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

通頭の内部から加刀されていてマ頭が口をはっきり開けて吠えています。同じような削字になった細郭手は一枚保有していますが、そちらは27gもある厚肉ですし、銅質も異なります。面側の左側の加刀が輪表面にまで及んでいるのも景色ですね。 2枚目は収集2月号2102番です。かなりがっちりしたつくりでこちらは24.9g、肉厚は2.7~3.1㎜ほどあります。短径が幅広く覆輪変形ですね。極印は極印図鑑で筋彫桐と称したものによく似ていて材質も似ています。しかも同じ厚肉ときたものだからちょっとときめいてしまいます。画像で見ると寶下の輪にやや強い加刀があるのが分かるでしょう。わずかに寶足が長くなっていますので覆輪刔輪と称しても間違いではありません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2023年1月10日【めでたさも中ぐらいなりお正月】 昨年は3月ぐらいから家族の件で忙しくなりまして・・・5月に妻が入院し7月に看取り、相続等の手続きが半年近くかかりました。92歳の父と87歳の義母のこともあって、結果的に義母は福祉施設にお世話になることになり、その他、子供がコロナになったり、コロナが治っても原因が分からない感染症で休学したり、職場がクラスター騒ぎになったりとまあ忙しかったですね。今は仕事が終わったら速攻で帰って父の夕食準備です。 ですから自分時間が大幅に削られてしまっています。共働きの収入はなくなりましたが当面生活に困るようなことはありません。しかし、時間がうまく使えなくなっています。もっとも、ネットゲームに没頭する時間はあるのでそんなことはないですね。ここ数年、両親の移住、実家の整理、母の看取りと相続、子供の東京までの送迎、台風禍、コロナ禍と続き、趣味も古銭に加え山歩きと俳句(これは趣味というより義母から引き継いだ修行)など、結構アクティブでしたので反動でくたびれ切ってしまいました。仕事を含み人生の終着を見続けていることから、自分自身のことも少し考え始めたこともあります。これからの目標がまだ何か見えない・・・新しい彼女づくりかな? 山歩きは週2回のペースで再開しました。一昨日は20㌔ほど・・・養老渓谷から外房の海が見える麻綿原高原まで往復しました。ここは私が知る限り千葉県の絶景スポットの5指に入ります。水平線が山のはるか上に広がるパノラマはここならではの光景。沖合の船が山の上に広がる水平線を行きかう不思議な光景が見られます。そしてなんといっても静かです。(観光スポットとしては有名ですけど秘境で、市原市側からは車のすれ違いのできない細道が延々続きます。そのため夏場は一方通行、夜間は一部通行止めになります。)癒されます。 ちなみに千葉県一の絶景は「鋸山の東京湾を望む展望台」です。2番目が「伊予ヶ岳南峰」以下「高宕山山頂と高宕神社」「麻綿原高原」「四方木不動滝」「浦白川のドンドン(入水口側)」あたりです。全部行くのは大変ですよ。「浦白川のドンドン(入水口側)」は全く観光地化されていない秘境。山蛭や雑草繁茂で11~4月までしかおすすめできない(???)場所です。(排水口側は比較的簡単に行けます。) と、古銭とは全く関係ない話でスタートしました。表紙の不知長郭手の面背逆製は私らしいと思って載せました。面背逆製のような錯笵は天保仙人様の情報によると「完璧なものには魔が宿る」という思想からきているようです。「完成したときから崩壊は始まる」という思想は日光東照宮の逆柱が有名であえて不完全なものにして凶事から守る思想・風習は日本のそこかしこにも見られます。例えば「忌み名」。古来は幼名にあえて不吉な名前を付けて魔からわが子を守るといったアミニズムですね。 もちろん錯笵銭には純粋なエラー銭もあると思います。 今回掲示した天保銭はよく見ないと分からない錯笵なので意図的には思えないのですが・・・職人の世界の風習なので何とも言えませんね。価値的には???なんですけど、こういったものは私は大好きですから高い評価しちゃいます。 数年前に入手した別の面背逆性は意図的に見えますし、銅質も異なる感じがあるので後世のものの可能性が高いと思っています。極印は後鋳浄法寺と同じ系統に見えますし・・・。 なお、天保仙人様から逆台形仕上げの面背逆仕上げの天保通寶を分譲頂いたことがあります。こちらは輪仕上げのミスだと思われます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 2022年の記事へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||