|

|

|

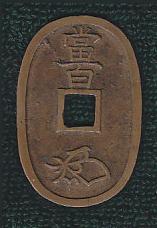

| 天保銭の小部屋 |

| |

|

|

| |

穴銭を収集している方なら必ず天保銭も手にしているはずです。私も例に漏れず、天保銭に夢中になった時期がありました。実を言うと私の古銭収集第一号は天保銭なのです。ところがいざ天保銭収集にとりかかるとこれが希少品ばかりで、いっこうに収集品が増えません。残された手段は・・・雑銭からの拾い出しです。昔は密鋳銭などはあまり注目されていなかったので、古銭店の店頭でもけっこう撰銭ができました。たくさんある天保銭を真横から見て、極印の種類の違うものや色の異なるものを撰んでいました。したがって、比較的お金がかかっていない割りにそこそこの枚数を収集所持しています。(注:最近はすごくお金かかってます。)

とはいえ所詮拾い出し中心ですので自慢できるようなものはさしてございません。いずれは処分する運命になるのでしょうが、私の興味が勝っている間、ホームページを飾らせて頂きます。 |

|

| 1 |

天保銭の小部屋 目次 |

|

|

|

| 2 |

本座銭 |

長郭・細郭・中郭・広郭 |

13 |

石持桐極印銭 |

深字・正字・正字濶縁・背異替 |

| 3 |

佐渡銭 |

本座写白銅質 |

14 |

会津藩銭 |

短貝寶・長貝寶・勇文 |

| 4 |

玉塚天保 |

極印銭の類 |

15 |

秋田藩銭 |

長郭・横郭 |

| 5 |

薩摩藩 前期銭 |

横郭・長郭・琉球通寶 |

16 |

旧南部民鋳銭類 |

秋田小様・本座写 |

| 6 |

薩摩藩 後期銭 |

広郭浅字・広郭深字 |

17 |

南部盛岡藩銭 |

銅山手・大字・小字 |

| 7 |

福岡藩銭 |

離郭・筑前通寶 |

18 |

浄法寺密鋳銭 |

銅山手・大字・小字・本座写 |

| 8 |

岡藩銭 |

肥天痩通と類似不知銭 |

19 |

反玉寶銭 |

覆輪反玉寶 |

| 9 |

土佐藩銭 |

額輪・額輪短尾通・土佐通寶 |

20 |

仙台藩銭 |

刔輪長足寶 |

| 10 |

萩藩銭 |

曳尾・方字・進二天・平通 |

21 |

不知銭 |

長郭手 |

| 11 |

水戸藩銭 |

大字・濶字退寶・短足寶・接郭 |

22 |

不知銭 |

長郭手

|

| 12 |

水戸繊字・背異 |

繊字・背異・背異反足寶 |

23 |

不知銭 |

細郭手・広郭手・参考銭

|

|

| |

| |

|

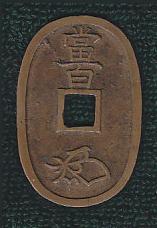

【本座銭】天保6年(1835年)鋳造開始~明治3年(1871年)

|

|

いわゆる官鋳銭です。天保6年に金座番場仮吹所で鋳造がはじまったこの銭は、庶民には憧れの小判型で黄金色に輝く貨幣として、比較的スムーズに受け入れられたようです。しかし、一文銭4~5枚の重さしかないこの貨幣は携帯には便利でしたが、次第に相場が下がり始めることになります。それに拍車をかけたのが密鋳銭の存在で、この官鋳銭の推定鋳造枚数が4億8500万枚なのに対して、後に明治政府が回収した天保銭の枚数は5億8674万枚にのぼると言われています。実に市場の17%が密鋳銭に占められていた計算になります。

長郭 広郭 細郭 中郭 などに分類されますが、郭幅には中間的な存在のものもあります。 |

|

|

|

長郭 【評価 9】

天保通寶はその形状から判るように、金座管轄下において小判を模して鋳造されました。その初出が長郭で名前の通り中央の郭が縦長になっています。また、通字のしんにょうに勢いがあり尾が長く寶字の貝が細くなります。郭と同じように書体も細長く感じます。全体に癖のある書体なのですが、さすがに本炉銭の貫禄で制作にばらつきがあまりありません。 |

|

|

|

長郭(厚肉規格外銭) 【評価 不明】

長径48.9㎜ 短径32.1㎜

銭文径41.7㎜ 重量23.3g

肉厚2.6~2.7㎜。浅字気味で手にした瞬間に重さを感じます。本来は不知品といいたいところですが、ごく初期の長郭には例外がある・・・と聞いたことがありますのでここに掲示します。

※重量以外は本座と矛盾がありません。定められた上限値(21.75g)を1.5g以上超えた異常数値です。かなり少ないはずです。 |

|

|

|

長郭(薄肉規格外銭) 【評価 不明】

長径48.8㎜ 短径32.0㎜

銭文径41.5㎜ 重量18.5g

肉厚2.35㎜でこちらは薄っぺらさを感じます。重量の18.5gは規格重量を1g下回りますのでこれはかなり異常な数値です。 |

|

|

|

細郭 【評価 9】

天保8年以降に書体を変えて鋳造されたもので、郭が正方形で細くなっています。書体は手本のようでほとんど癖がなくきれいな書体です。

以下、郭幅が少しずつ変化し広郭に至ります。したがって以下の書体変化はまったくありません。郭幅だけの差となります。

穿縦径 8.1㎜ 面横郭幅1.4㎜ |

|

|

|

中郭手 【評価 8】

細郭にしては気持ち郭幅があり、中郭とするには細すぎる・・・そんな悩ましい存在です。このあたりの見立ては微妙で、選ぶ人によって判断は異なり中郭とする方もいると思います。数値化できれば良いのですが明確な判断ポイントがありません。やすり仕上げの角度の差によって生じてしまう程度の差です。

穿縦径 7.8㎜ 面横郭幅1.75㎜

※本品は中郭として購入していましたが、この程度ではまだ中郭とは言えないとは神様M氏の談。もっと面背の幅の差がはっきりするとのことでしたそういう意味では真の中郭は少ないと思われます。 |

|

|

|

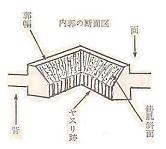

中郭 【評価 3】

中郭はやや細字気味、深字気味になるということですが、はっきりした特長ではありません。(あくまでも傾向です。)方泉處(東洋鋳造貨幣研究所)では中郭はあくまでも鋳造過程の中で派生した亜種に過ぎず、別種とする根拠はないと断定しています。たしかに細郭との差異は穿内仕上げの角度で決まる程度のものです。天保銭事典にある中郭の内郭の仕上げの様子。郭内が斜めに2段階に仕上げられています。これがある意味鑑別の決め手なのかもしれません。 中郭はやや細字気味、深字気味になるということですが、はっきりした特長ではありません。(あくまでも傾向です。)方泉處(東洋鋳造貨幣研究所)では中郭はあくまでも鋳造過程の中で派生した亜種に過ぎず、別種とする根拠はないと断定しています。たしかに細郭との差異は穿内仕上げの角度で決まる程度のものです。天保銭事典にある中郭の内郭の仕上げの様子。郭内が斜めに2段階に仕上げられています。これがある意味鑑別の決め手なのかもしれません。 |

| 月刊天保銭89年8月号から借拓 |

|

|

|

中郭 【評価 3】

面はやや広郭気味ながら、背郭も大きくもっとも中郭らしい品です。仕上げの雰囲気も間違いないと思います。

なお、中郭は広郭の後に出現したと考えられておりますので、本来の掲示順番とは異なりますが、比較の意味でこの順位掲示とします。 |

|

|

|

中郭(細縁) 【評価 3】

輪の周りの仕上げ研ぎが強すぎて偏輪気味の極端な細縁ですが重量は19.7gで規定内数値です。肉厚にできてしまったがために極印作業前にヤスリで重さを修正したものと思われます。細縁の程度はここまでが限界で通常品より1㎜も長径が小さいので珍しいと思います。

穿縦径 7.2㎜ 面横郭幅1.60㎜

長径48.3㎜ 短径32.3㎜

銭文径41.4㎜ 重量19.7g

|

|

|

|

中郭(変造贋作と推定したもの)

郭幅については中郭で良さそうですが、あとからヤスリが入ったような変な感じ。変造の可能性も否定できません。

※古銭店から購入したものですが、後やすりによる贋作と私は認識しています。穿内の仕上げが雑でいわゆるべったりやすりだからです。秋田細郭の鑑定もそうですが、鋳肌が穿内に残っていることが中郭の真贋識別条件になります。

|

|

|

|

広郭(広穿) 【評価 9】

広郭広穿と見るべきか、中郭と見るべきか悩むところ。この郭幅のものは広郭の広穿と見るべきだそうです。面と背の郭の大きさの差がもっと欲しい。実物は画像より面郭が細く見えます。

※比較の意味で本来の掲示順位を変えています。

穿縦径 7.0㎜ 面横郭幅1.9~2.0㎜ |

|

|

|

広郭(増郭存痕母銭) 【評価 1】

郭幅が一番広く、存在も最多です。掲示品は母銭で、肌が滑らかで輪側の桐極印もありません。

この滑らかな肌は繰り返し使用された母銭の証で、未使用の母銭はややざらついた角の立った製作です。昔は未使用母を水戸藩母銭として扱われていました。(今でも時折市場でそう呼ばれて出てくることがあります。)

穿縦径 7.0㎜ 面横郭幅2.4㎜ |

| なお、当時の金座差配下では母銭の持ち出しは死罪に該当し、中座人と呼ばれる監視役が常時職人の行動に目を光らせており、便所の汲み取りの中味まで吟味していたと言いますから、製造当時の母銭の持ち出しはまず不可能で現在市場にあるものは金座終焉後の流出品であると思われます。 |

|

|

|

広郭 【評価 9】

掲示順は中郭の後にしましたが、実際は長郭→細郭→広郭→中郭の順序で流通しています。広郭は細郭の郭内を増金で補強したものです。存在は最多で、大量生産のため制作も細郭や長郭より落ちます。郭幅を広げたのもヤスリがけ工程における郭ズレ防止のためでしょう。

なお、この銭は鋳造過程で母銭を砂笵に落とした痕跡が花押上に残っています。

|

|

|

|

広郭(厚肉規格外銭)【評価 3】 広郭(厚肉規格外銭)【評価 3】

長径49.4㎜ 短径33.04㎜

銭文径41.3㎜ 重量25.6g

金座の規格は厳格であったはずなのですが、ここまで規格からはずれているものは初めてです。極印も小さいので違和感を覚えますし、銭径もかなり大きく、とくに横径の大きさは異常です。ただし、銭文径はまったく問題なく、その他の製作はほぼ本座と同じです。これを本座と見るべきか、不知品とすべきかは判断が分かれると思いますが、製作からみてとりあえず本座として後考を待つこととします。

|

|

|

|

広郭(背ズレ錯笵) 【評価 3】 広郭(背ズレ錯笵) 【評価 3】

本座にしては珍しい錯笵です。鋳肌、銅色からして最末期ではありません。輪が右側に0.8~0.9㎜ずれている感じです。仔細に観察すると背左側の地にうっすら輪の痕跡らしきものもあり、母銭落下か母銭置きなおしの痕跡だと思われます。さらに背輪の下部にも輪のずれが段差状に残っています。本座の背ズレ錯笵としては今まで見てきたものの中で最高の傑作になります。 |

|

|

|

広郭(背輪写り錯笵) 【評価 4】

錯笵に対する評価はその程度によって異なります。これは型の合わせ不良か置きなおしによって生じるエラー(母銭落下説もあります。)

広範囲にはっきり現れたもの、文字が出ているものは希少。ただし、贋作もあるので注意が必要です。

|

|

|

|

広郭 異制濶縁(背肥反郭) 【評価 ?】

長径49.3㎜ 短径32.75㎜ 銭文径41.15㎜ 重量21.7g

通常のものと違う風貌をもつものとしてここに掲示します。

本銭は輪のヤスリがけが傾斜していて面径と背径の差が0.3~0.4㎜もあります。面と背の輪幅の差を見て下さい。

本座には仕上げが雑なものがあります。不知銭だと思っていましたがこのようなものあるようです。背広郭、反郭であり一瞬薩摩銭ではないかと疑ってしまうほどです。(やすりや背面の砥ぎ落とし仕上げにも原因がある?) |

|

|

|

広郭 面反郭背含円郭 【評価 7】

不知品とされることが多いと思います。製作は本座のものであり、天保銭事典比較のためにここに掲示します。天保仙人は紀州藩による鋳造仮説を示唆しています。

※銭体が歪んだ状態になると、凹状態側が反郭に凸状態側が含円郭になりやすいと思います。この傾向は仕上げ銭の研磨の過程で顕著になります。福岡離郭が含円郭気味なのは、離郭が額輪気味で郭部分も高いのがその理由ではないかと思っています。(私の仮説ですが・・・) |

|

|

|

広郭 細縁面含円郭背反郭 【評価 7】

上図も細縁気味だがさらに輪が細くなり、かつ面側と背側の郭の状況が上手と逆転したもの。。個人的には意図的な意匠変更というより、仕上げ工程の微妙な差異のようにも受け取れます。

古くは不知品としていましたが、製作は本座と変わらず重量もやや軽めながら本座規格の範囲内。側面のやすり仕上げ、打極印も正常なので後から磨輪されたものではありません。

長径48.55㎜ 短径32.05㎜ 重量19.8g |

|

|

本座銭について(余談)

本座銭は製造手順や重量などの規定はかなり厳格であり、規格外のものは市中に出ないような配慮があったそうです。ただ、大量生産のため仕上げ工程などはかなり雑な一面もあったようです。

重量は21.75g~19.5gの間が規定で、規格外は溶解処分されたようです。その代わり大きさについての規定はとくになく、ヤスリがけの極端なミスをしたもの以外は市場に出たようです。

(天保銭事典によると当時の計量は厳密なものではなく、長郭では22.13~19.2g 全体でも24.13g~18.9gまでの本座銭が存在するようです。)

本座の穿内やすりは平ヤスリで背側から入ります。それも鋳バリをとるため軽くヤスリがけが行われる程度で穿全体にかけられるわけではありません。(錫母の製造過程でも同じだったようで、錫母鑑定の一ポイントになっているようです。)

輪側面はうわぞり上になったヤスリで仕上げられたとのこと。(天保仙人談)そのため輪側面のヤスリ痕はかけ始め部分が細く、中ほどが太く、終わり部分が細いみかんの細粒のような形になります。

大量生産ですから覆輪はもちろん、刔輪や郭の修正をする工程の余裕はありません。穿内のはっきりした鋳不足や荒れはもってのほかで、こんなものは市場に出さなかったそうです。したがって規格外は原則として不知銭であると考えられます。

桐極印職人の地位は高く、極印は極めて重要なもの。したがって打ち漏れは許されません。天保銭事典に二重打ちのものが掲載されていますがこのようなものも極稀なエラー銭でしょう。本来は極印の上下も厳格に守られていたのですが、後期の広郭になると少し雑になり上下逆打ちも散見されるようになるそうです。(前期の長郭、細郭では極印逆打ち稀で4~500枚に1枚程度の貴重品。)

秋田のM氏から拝聴した語録から・・・

①本座の種の銭文径とて一定ではない。規格ばかりにとらわれるな、広郭とて100種はある。

※これは泉家としてのスタンスであり、例えば面反郭背含円郭を不知品に分類するか、本座にするかの違いです。

②極印が見えないと思っても完全な無極印ではないことが多い。

磨り減り、小極印、はみ出し、瑕に見えるものだってあるということ。また、大量生産だから雑になることもあるとのこと。

③青さびは焼けた品に現れることが多い。全体が青さびに覆われたようなものは買うな。

※焼け伸びのあるものは目が狂いやすい。焼け銭に手を出すなという戒め。

④本座広郭の母銭は増郭痕跡のないほうが珍しく、その存在割合は20:1くらいだ。

※これは仙人も認めておられました。増郭痕跡のない母銭は注意していれば拾えるそうです。

⑤天保銭には錫母に管理番号を漆で書いたものがあったらしく、それが伝鋳された広郭母銭がある。(五~九)

⑥番号入りの広郭は四番以前は見つかってなく、数が大きいものほど存在が多い。

※これも仙人との談義で出た事実。

⑦本座銭は長郭→細郭→広郭→中郭の順につくられたのだよ。だから細郭の錫母に増郭をして中郭ができたというのは違っている。

※資料によっては中郭が細郭錫母に細い板で増郭して造られたとするものもありますが、今はこちらが主流のようです。

⑧本座は郭内の仕上げが3方向の場合が多い癖がある、4辺がきれいに仕上げられるものは密鋳銭だと疑うこと。 |

| |

萬年通寶長貝寶 |

萬年通寶と萬年手天保通寶 (試鋳銭)【評価 大珍】

萬年通寶は金座による試鋳銭で長貝寶と短貝寶があります。短貝寶は長貝寶とは書風が全く異なり、現存一品で日銀蔵と天保泉譜にはありました。同じ書体で天保通寶と書かれた【萬年手天保】もあります。オークションに参加するととこんな大珍品にも下見で出会えるチャンスがありますよ。見るだけですが・・・。

画像上:平成12年江戸コインオークション出品

画像下:季刊方泉處11号から転載

|

|

|

| 萬年通寶短貝寶 |

萬年手天保(鋳放銭) |

|

|

| 【佐渡銭】明治2年 |

古くは佐渡銭というと曳尾の類(萩藩銭)を充てていましたが、天領の佐渡は本座と同じ母銭を使用したと考えられ、旧説は否定されています。現地の調査の結果だと思いますが、佐渡銭は本座広郭と同じ書体で白味の強いものがその後充てられるようになりました。白銅色の理由は廃寺令によって棄却された仏像などが原料にされたためで、錫混入率が高いからだとされています。

私の所蔵品は銭譜のいわれに従って雑銭中から拾い出したもので、これが果たして佐渡銭なのかいまひとつはっきりしませんが、私の好きな白銅色の天保銭であることには間違いありません。 |

| |

| |

|

|

本座広郭写白銅質 【評価 4】

書体は本座銭と変わりません。本座広郭写・・・としましたが、幕府から同じ母銭を支給されての鋳造ですから、写しという表現は不適切かもしれません。面に縦方向やすりの痕が残るなど仕上げはやや粗めですがしっかりしたつくりです。

※天保通寶と類似貨幣カタログでは本座に包括されています。 |

|

|

【玉塚天保】

正式に言うとこれは近代絵銭あるいは改造銭の類で評価すべきものではないかもしれません。玉塚榮次郎は一代で財をなした苦労人であり、丁稚時代の志を忘れないために【天保銭主義】を唱え、それに感銘を受けた多くの人々が集まるようになったと聞いています。玉塚氏は廃貨となった天保通寶を大量に購入し、それに極印を打って人々に配りました。本来ならばこのようなものは傷物として評価が下がるものなのですが、玉塚榮次郎の存在が比較的有名であったことに加えて、様々なタイプのものが大量に存在することから、評価を上げて収集の対象になっているようです。

なお、玉塚榮次郎といってもおそらく現代では知っている方は少ないと思いますが、東京ディズニーランドのチキルームを提供する中堅証券会社、新光証券の始祖であり、ユニクロの前社長は玉塚榮次郎の4代後の子孫でもある・・・と言えば少しは理解できると思います。 |

| |

|

|

天保銭は人の鏡(広郭) 【評価 3】

存在としては最多のもの。刻印書体には何種類かあるようで、これは最も基本的な書体です。

刻印はいくつか種類があるようです。

名前の刻印は

①大字で榮の木がホになるタイプ。

②小字で榮の木が木になるタイプ。

③異書タイプ。 などが確認できます。 |

|

|

|

天保銭は吾が鏡(広郭) 【評価 3】

人の鏡と吾が鏡は同数作られた・・・と聞いたことがありますが、存在数は吾が鏡の方がやや少ないと思われます。 |

|

|

|

天保銭は人の鏡(広郭・異書) 【評価 2】

銭体は本座広郭ですが、刻印書体が変わっています。書体の崩れが著しくとくに『は』の崩れは目を引きます。

打刻する印には何種類かあったようで、『鏡』の文字は上掲のものと同じタイプでつくりの部分の足が短いもの。さらに背の文字はやや大字です。

玉塚は書道家でもあったようなので、このような意匠をこらした書体極印を作ったのかもしれません。

|

|

|

|

天保銭は吾が鏡(長郭) 【評価 2】

本座長郭に打刻したものです。これらは大正8年7月に行われた全国貯金デーのプレイベントにおいて配布されたものだそうです。当時の出席者は200名だそうですが、市場にある存在数から見てこのイベント出席者以外にも配布されたのではないでしょうか?玉塚家の墓所は東上野の長泉寺にあり、門前にはこの玉塚天保を模した石碑が建立されています。

なお、この銭は拓本を採られすぎて極印の内外が汚損しています。玉塚天保に拓本はご法度なのかもしれません。 |

|

|

|

天保銭は人の鏡(長郭) 【評価 2】

本座長郭に打刻した「人の鏡」です。玉塚天保は本座広郭が圧倒的に多く、長郭など他の銭種に打たれたものは、実際の存在比率以上に少ないと思います。 |

|

|

|

天保銭は人の鏡(長郭・異書) 【評価 2】

長郭の異書体。

|

|

|

|

天保銭は人の鏡(細郭) 【評価 2】

細郭に打たれたものはやや少ないもの。

|

|

|

|

天保銭は人の鏡(異書・薩摩広郭)【評価 1】

異書の刻印を薩摩広郭に打ったもの。2つの意味での役物で、少ないと思います。当百銭カタログには不知銭に異書刻印を打ったものも掲載されています。なお、異書刻印は「天保銭は」「人の鏡」「玉塚榮次郎」の組み合わせで、このうち「人の鏡」の刻印は他書体との組み合わせも散見されます。一方「天保銭は」と「玉塚榮次郎」の異書刻印はセットでの組み合わせ。榮の字のウ冠が丸く右下がりになるのも特徴です。

|

|

|

|

天保銭は吾が鏡(薩摩深字広郭) 【評価 2】

吾が鏡を本座広郭以外に打ったもの。探すと案外見つかりません。

※これも刻印が汚損しています。拓本を採られたためだと考えられます。 |

|

|

|

天保銭は人の鏡(異書・正字背異濶縁反足寶)

【評価 1】

称:水戸正字背異濶縁反足寶に「人の鏡」の異書体の刻印が打たれたもの。ネットオークションに現れたものですが、濶縁縮字ぶりがなかなかすばらしかったので思わず落札してしまった経緯があります。文字に朱が残る美銭でもあります。 |

|

|

|

天保銭は人の鏡(水戸繊字欠十當)【評価 2】

水戸繊字、しかも欠十當という変種に極印が打たれています。なお、天保銭は・・・の極印は正書のものですが、人の鏡・・・の極印は異書のものが使用されています。

この組み合わせは良く見かけますので、あえて異書刻印とは言わないようです。

|

|

|

|

天保銭は吾が鏡(水戸深字) 【評価 1】

本座銭以外に打たれている玉塚天保は珍しい存在です。画像の品は文字に朱が入っていますが、本来はこれが正しい姿のようです。

これは背の名前が小さいタイプのようです。

※寛仙堂旧蔵品です。 |

|

|

|

海運橋 玉塚榮次郎 【評価 少】

本座広郭に打刻したものでしょう。当然ながら地方藩銭や不知銭などにも極印されているケースもあるようです。なお、海運橋の極印のものは通常、面左側が【吾が鏡】になっているのですが、画像で見る限りではその極印がありません。極印が浅かったのか・・・あるいは珍しい打刻漏れなのかもしれません。海運橋の極印は非常に珍しいのでこれはさらに珍品なのかもしれません。海運橋は玉塚証券発祥の地(旧本材木町と茅場町の間)に架かっていた橋のことで、現在は石柱のみ残されているそうです。また、この地は第一国立銀行創設の地でもあるそうです。

(平成16年銀座コインオークションカタログより) |

|

|

|

山石極印 【評価 1】

天保銭主義の骨子は【天保銭は8厘で一銭に2厘足りないが、、自分の才覚も2厘足りないと心得ていればいかなる境地においても控えめに振舞え、辛抱が出来る。また、価値の低い天保銭も積もれば山となるように、志の立てようで一流の人物になれる】ということだそうです。天保銭会は全国から10万人も入会したそうです。

原品を見る限りヤマ石刻印にも朱が入っていたようです。

資料:錦痕鑑 31号(浅草古銭会:東洋鋳造貨幣研究所)などを参考にさせて頂いています。 |

|

|

|

山石極印(贋作)

本座長郭に打刻したものながら、一画一画をタガネのようなもので打ち込んだらしく画のつながりが悪い。また、書体も小さくおかしい。有名な?贋作品とはものが違う稚拙なものだが、極印に朱を入れた痕跡があり、結構本気で贋作に取り組んだ雰囲気もある。 |

|

|

|

天保銭会会員証 【評価 7】

ネットオークションで見つけたもの。1500円ほどでGET。玉塚榮次郎の精神にあやかりたい・・・と思いながら無駄遣いの毎日です。

実物はとても小さなものです。 |

|

|

|

※2017年3月現在の状況 【 赤字は達成 黄字はいまいち 】・・・初段はクリア。8段ぐらいまでは見えますけど実質的には6段あたりが限界かな?

|

| 段位 |

必須所持品

(上位段は下位の品は保有していること) |

基本的な知識・鑑識 |

10級

|

本座広郭・薩摩広郭・高知額輪 |

本座広郭の書体を覚え、薩摩、高知との違いが分かる。 |

| 9級 |

本座長郭・久留米正字背異・岡藩銭 |

本座広郭と長郭の書体の違いが分かる。 |

| 8級 |

本座細郭・秋田本座写・水戸接郭 |

秋田本座写と額輪の区別ができ、接郭の書体が分かる。 |

| 7級 |

久留米深字・正字濶縁(石持)・水戸短足寶 |

桐極印と石持桐極印の区別ができる。 |

| 6級 |

久留米正字と正字花押異・水戸濶字退寶 |

水戸と久留米の違いが分かる。 |

| 5級 |

水戸大字と繊字・山口方字 |

水戸繊字と久留米正字背異との区別ができる。 |

| 4級 |

本座中郭・薩摩横郭・秋田広長郭 |

中郭を見分けられる。 |

| 3級 |

会津短貝寶・薩摩長郭

琉球中字(5種以上) |

短貝寶、琉球大字、中字、薩摩長郭、横郭が区別できる。 |

| 2級 |

佐渡白銅・秋田広郭

半朱(やすりとロクロ) |

白銅の色が分かる。秋田広郭と長郭の差が分かる。 |

| 1級 |

会津濶縁・山口曳尾(10種)

琉球大字広郭 |

会津濶縁と久留米正字濶縁の区別ができる。 |

初段

中級 |

広郭銅母・福岡離郭(10品)・山口平通

長郭手縮径・長郭手覆輪 |

離郭の銅質や特徴が分かり雑銭から選りだしたことがある。 |

| 二段 |

南部大字・銅山手・秋田細郭

長郭手覆輪大様・面反郭背円郭 |

南部藩藩内銭、浄法寺、山内の区別ができる。秋田細郭の真贋判定ができる。 |

| 三段 |

長郭銅母・山口進二天・秋田小様

広郭手覆輪や銅質違い・細郭手覆輪 |

秋田小様と額輪小様の区別ができる。 |

| 四段 |

会津長貝寶・琉球大字と小字(各3種)

細郭手小様・天上刔輪 |

長貝寶と短貝寶の違いを述べられる。琉球大字と中字の区別ができる。 |

| 五段 |

細郭銅母・山口縮通・仙台長足寶

長郭手張足寶・細郭手容弱 |

山口縮通と進二天、仙台長足寶と刔輪長足寶の区別ができ、仙台銭を選りだせる。 |

| 六段 |

南部小字・琉球大字小字(桐極印各3種)

細郭手張足寶・長郭手狭足寶 |

琉球通寶の大字と小字の分類ができる。南部小字を鋳造地別に分けられる。 |

| 七段 |

水戸遒勁・南部反玉寶(未仕立)・薩摩小字

細郭手刔輪反足寶・細郭手俯頭通 |

遒勁や反玉寶の真贋がつく。薩摩小字と不知小字の区別ができる。 |

八段

上級 |

中郭銅母・福岡離隔濶縁・玉塚天保7種

長郭手長反足寶・長郭手斜珎

|

中郭銅母・福岡離隔濶縁の見分けができる。 |

| 九段 |

広郭錫母・水戸大字母・高知額輪母

長郭手篏郭・細郭手草点保 |

錫母の鑑識ができる。 |

十段

一流 |

会津萎字小郭・久留米揚足寶・南部大字母

大字広穿か濶天保・尨字の類 |

揚足寶と背異反足寶を区別し説明できる。 |

泉家

師範代 |

仙台長足寶大様と広郭・南部反玉(仕立)

会津萎字大広郭・異書・奇書など不知逸品 |

仙台銭や南部反玉寶の分類ができ、不知の連玉寶や反玉寶と南部反玉寶の区別ができる。 |

大家

免許皆伝 |

盛岡銅山・筑前通寶・土佐通寶當二百

奇天手あるいは張点保 |

盛岡銅山・筑前通寶・土佐通寶の鑑識ができる。 |

| 仙人 |

仙台大濶縁・土佐通寶當百・藩鋳銅母5種

勇文 |

ラムスデン・加賀千代をはじめとする多くの天保銭の贋作判定ができる。 |

|

| |

|

|

|

|

広郭(厚肉規格外銭)【評価 3】

広郭(厚肉規格外銭)【評価 3】

広郭(背ズレ錯笵) 【評価 3】

広郭(背ズレ錯笵) 【評価 3】