|

|

| |

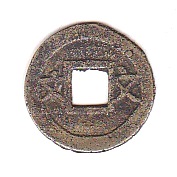

| 27.外国模鋳銭の類 江戸時代後期~幕末頃 中国南部~越南国 鋳造推定 |

日本で鋳造された寛永通寶が、海外に渡り私鋳されて流通した例があります。安南寛永とか中国私鋳寛永とか呼ばれるもので、清朝末期頃に中国の南部から今のベトナム近辺で私鋳されていたものと推定されています。ほとんどが新寛永銭をもとに鋳造しているのですが中には古寛永をもとに笵を起こしたものや、全くのオリジナルのものもあります。したがって通用銭から直接鋳写しているものから、鋳写しを重ねて書体の乱れてしまったもの、書体を真似て新規母銭を作ったもの、全く独自の個性を主張しているものなどまちまちです。材質重量も変化が多く、いわゆる豆銭と言われるほど小さくて薄い黄銅質のものから鉛質、紅銅質のものまでとバラエティーに富んでいます。基本的には私鋳ですので何でもあり・・・なのですが、日本国内では考えられないようなルール無視の銭容がとても楽しく、集めていて飽きのこない種類です。書体は寛保期高津銭を基にしているものが最も多く、寛文期亀戸銭、元文期藤沢・吉田島銭、四ツ寶銭などの摸鋳がそれに続きます。

昭和の末期に海外から大量に舶載されて、一時古銭店の店頭でよく見られたものですが、今ではそのかつての存在すら忘れかけられているような有様です。したがって、存在が少ない割りに現在の評価は低めで、一部のものを除き500円から3000円程度で入手が可能です。 |

|

|

|

安南手類の有名銭です。永利通寶を代表として様々な銭名のものがありますが、皆小様可憐な砂蝋質銭(ざらついた灰白色の鉛質銭)です。材質的に非常に劣化しやすく、状態の良い品は稀だと思います。永字が二水になり、各文字とも非常にデザイン的です。面の一ヶ所、文字間に必ず鋳筋のようなものがあると言います。シークレットマークか?(掲示品は永寶間にかすかにある?) |

|

|

|

代表銭は古寛永の縮寛がモデルであると考えられています。砂鑞質で通頭から必ず鋳筋が走ります。存在はやや多い方ですけど近年まで案外知られていない存在でした。掲示品は黄銅質で薄肉。側面も滑らかで丸く、もしかすると改造母銭なのかもしれません。 |

|

|

|

よく見られる郭抜寛永手はこの砂鑞質タイプではないかと思います。全体に荒れ肌で肉厚、側面は台形状で未仕上げで鋳張りが残ります。上掲品との雰囲気の違いに注目してください。 |

|

|

|

かつては島銭とされたこともあります。書体奇抜で厚肉。背工は寛永銭では本来存在しないものです。本品は手類銭考に掲載されている一品ものです。 |

|

|

|

当初亀寶至道手ではないかと思っておりましたが、真鍮質であり製作が違い贋作(模造品)じゃないかと考えましたが、書体的には水永と呼ばれるもの・・・あるいは異書長通の摸鋳かと考えを改めました。 |

|

|

|

加護山銭よりやや透明感のある赤銅質が特徴の鋳写銭。安南寛永銭としてはそれほど多い方ではありません。薄肉で郭抜け気味。背文銭写しが最も多見されます。 |

|

|

|

背の郭の角付近が隆起するのが隆徳手最大の特徴とされていますが、現物を見る限り、郭の四角が隆起して四道気味になるのではなく、文字の裏側が白文気味に陰起している結果、そのように見えるということ。なお、この隆徳手仰永は1992年のいづみ会の発表では元隆手長字とされていました。 |

|

|

|

この手類は背郭角付近の地が浅くなる癖があるという。金質は真鍮色を呈する事が多く、元隆手や網至道手に近いものがありますが文字がオリジナルで、銭径も大きい点が異なります。存在が少ない方ではありませんが、大きな銭体と独特の書体で目立ち人気があります。 |

|

|

|

収集誌では元隆手の一員として大字俯寶の名前で掲載されていましたが、銅質はやや赤く元隆手ではないと思います。

寶足から古寛永に範をとったらしく、建仁寺写であると推定しました。

|

|

|

|

元隆手は安南寛永の最多、代表的なもの。真鍮質で非常に薄肉。この品は背に文字が思い思いに配置されていて異置背文類と別称されています。2005年の3月、幣泉の落札品。少し大きいものの単独で見ると母銭というよりきれいな通用銭といった感じです。こんな品はいつでも入手できるだろうと高をくくっていたのですが、あれから20年以上経っても一度も出会っていません。 |

|

|  |

混書という呼び名はいろいろな書体が混じった・・・という意味。。背の文は独特な形状です。 |

|

|

|

秋田中字降水を模したものと考えられています。背の右側に文の字が大きく横書きされています。人気がある安南寛永です。 |

|

|

|

元隆手のつくりながら銅質がちょっと赤い。こちらは足の字が横書きされています。安南寛永の背文字では文が最多で元が続きます。その次が足。ほかの文字は稀です。文字の位置は郭上が最も多く、左置きが続きます。右置や穿下が比較的珍しいようです。 |

|

|

|

何でもありの安南寛永です。こちらは藤沢・吉田島銭を模したものながら背にオリジナルの文の字があるもの。 |

|

|

|

元隆手異置背文の類とされていますが、銅質が少し赤味を帯びていて、鋳造後に延展をかけられたような風貌を持っています。 |

|

|

|

同じ系統の品ですけど面文に小異があります。通字のしんにょうが大きいのが目立ちます。 |

|

|

|

水永の系統を踏むと思われますが、書体奇抜で異様に穿が広いもの。通用は下すぼみで寶は円冠でまるでオバQ(古い!)みたいです。穴銭入門では「奇書」とされています。もともとこの類はそれほど数が多いわけではないのですが、掲示品は背の穿下に文の文字を正しく置くもの。泉譜未載の品でもちろん初見品。評価は仮のものですが数的には超希少かもしれません。 |

|

|

|

元隆手とは他と雰囲気、制作とも異なりますが、とりあえずここに掲示します。 |

|

| |

元隆手 広穿反郭手の類

これも元隆手系には違いないのですが、制作が整い少し雰囲気が異なります。背郭の形成が独特で、しかも反郭になる癖が共通です。 |

|

|

製作から見て元隆手の母銭の可能性があります。安南銭にしては実に緻密な肌であり、背上部に意味不明の文字があるのも面白い。 製作から見て元隆手の母銭の可能性があります。安南銭にしては実に緻密な肌であり、背上部に意味不明の文字があるのも面白い。

|

|

|

|

藤沢・吉田島銭縮字写背左異元 【評価 4】

背郭が反り返る癖から、上のものと同類だと思われる。背元は最終画が跳ねず流れる独特の形状。今のところ元隆手の系統とするしかないが、類品が見つかれば面白いと思う。 |

|

|

|

小梅手仰寛写背翻元 【評価 4】

制作的には一般的な元隆手に近いのだが、背元の形状に共通点を感じる。背郭もやや反郭気味。 |

|

|

|

高津銭細字背元写(背重文) 【評価 8】

ありふれた細字写ですが、背元がエラーで二重に鋳出されたもの。郭も二重になっていて、元字は鳥居のようで面白い。おそらく一品ものでしょう。

※背反郭にはなっていないが、雰囲気が似ているので・・・

|

|

|

【評価 7】 |

|

|

|

網至道手の類

元隆手と分ける根拠は少ないが、真鍮質薄肉のもののうち、とくに背郭が細いものを区別して網至道手とすることがある。 |

| 網至道手藤沢・吉田島摸退貝寶背文 |

|

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 8】 |

|

|

|

|

| 網至道手仰寛長寶 |

網至道手仰寛長寶寛文期亀戸銭摸背文 |

|

|

|

| |

高津銭 藤沢・吉田島写の類

この類は元隆手の中でも最多を誇り、しかも面背の組み合わせがばらばらである。銭径もかなり縮小しており、豆銭へ移行する手前のものと考えられる。 |

|

【評価 8】 |

|

【評価 9】 |

|

【評価 9】 |

|

|

|

|

|

|

| 高津銭細字写背元 |

高津銭細字写無背 |

高津銭細字写無背小様 |

|

【評価 6】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

高津銭写は圧倒的に細字が多いが、ときおり中字接郭寶写や小字写が見つかる。末鋳様が多いので見分けは難しいのだが、小字は通字の大きさと位置で判別すると分かりやすい。

この手のもの背元の形状が様々で実に面白いのだが、美銭が少ないのが残念である。 |

| 高津銭小字写背元 |

高津銭小字写無背 |

| |

【評価 9】 |

|

【評価 8】 |

|

|

|

|

| 藤沢・吉田島銭縮字写 |

藤沢・吉田島銭縮字写背元 |

|

|

|

| |

元隆手系鋳写の類

通用銭からの直写しであると思われるもの。仕上げや肉厚などの差異はあるものの、ほとんどが真鍮質の小型銭である。 |

|

【評価 7】 |

|

【評価 7】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

| 仙台銭重揮通写 |

仙台銭異書斜寶写 |

仙台銭異書低寛写 |

|

|

【評価 7】 |

|

【評価 7】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

| 秋田銭写 |

不旧手写 |

足尾銭背足写 |

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 8】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

| 猿江銭小字写 |

四ツ寶銭跳永写 |

四ツ寶銭座寛写 |

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 8】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

| 四ツ寶銭勁永広寛写 |

猿江銭広穿写 |

十万坪銭無印写 |

|

|

【評価 7】 |

|

【評価 7】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

| 小梅手仰永写 |

小梅手仰永写末鋳広穿 |

小梅手進冠小永写 |

|

| |

【評価 7】 |

|

【評価 5】 |

|

|

|

|

| 方字跳永摸 |

岡山小字写 |

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 7】 |

|

【評価 8】 |

|

|

|

|

|

|

| 亀戸銭摸無背 |

足尾銭摸無背 |

草点永 |

|

|

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 7】 |

|

【評価 6】 |

|

|

|

|

|

|

| 亀戸銭写背文 |

元文期亀戸銭小字写 |

元文期亀戸銭摸 |

|

|

|

俯頭辵摸厚肉背夷曼 【評価 ?】

四ツ宝銭の俯頭辵の直写しと思いましたが、拡大して見ると各所に加刀があり、通頭がはっきりユ頭通になり辵頭もあまり俯しません。背が極端な浅背で輪や郭を強調するために立ち上がり部分を筋彫りしてあるようです。厚みが均一でむらなく極肉厚で、手にするとずっしりとした重みを感じます。材質は安南寛永で問題ないと思いますが、一般的なものと作風が異なります。この手のものは私は初見品です。

※HM氏からお譲り頂いたものです。有り難うございます。下掲の秋田中字写に近いのですが背が違います。 |

|

|

|

亀戸銭摸 背文 【評価 7】

この手の書体で無背のものは上に掲示してあります。かつて収集誌では細縁大永という名称で紹介されていました。 |

|

|

|

四ツ寶広永写 【評価 7】

四ツ寶銭の安南寛永は比較的多いと思います。ただ、これは銅質が元隆手とは異なる印象を受けます。こちらはHMさんからの投稿画像です。 |

|

|

|

十万坪無印写背文 【評価 6】

十万坪銭の裏側に大きな文の字がつけられているもの。背は新しくデザインされているもので、なんでわざわざこのようにしたのか製作者の意図がよく分からないが、安南寛永にはこのような変なものが実に多い。 |

|

|

|

四ツ宝広永写背文文 【評価 1】

92年の収集に掲載された原品です。銅質や製作からは上のものと同じか近い存在だと感じます。安南寛永の類としては最高位に近い存在だと思われます。私は類品を見たことがありません。

製作は非常に薄く、輪側面の仕上げもいい加減なもの。 |

|

|

|

猿江小字写背文太異文 【評価 稀】

92年の収集の解説によるとやや肉厚の荒れ肌銭だとか・・・。

2013年6月のヤフーオークションに登場し、6万円以上の値がつきました。単純な存在数では島屋文にも勝るとも劣らないと思われます。

この画像はその時の落札者の七雄泉氏から頂戴したものです。

美しい・・・。

|

|

|

|

古寛永建仁寺摸背縮元 【評価 5】

不思議な書体の安南寛永です。インターネットに出ていましたが1万円まで行ってしまいました。 |

|

| |

満州寛永の類

元隆手のうち、とくに末鋳小様のものを満州寛永と称することがあった。このような小さな銭を鋳造する技術、ならびにこのような銭でも通用してしまう風土は確かに他の元隆手と一線を隔すべきかもしれない。ただ、その境目というのが実にあいまいで、線引き不可能というのが本当のところ。 |

|

【評価 8】 |

|

【評価 9】 |

|

【評価 7】 |

|

|

|

|

|

|

| マ頭通背文 |

マ頭通無背 |

高津銭細字写背右文 |

| 【評価 8】 |

【評価 9】 |

|

【評価 8】 |

|

|

|

|

|

|

| マ頭通背文小様 |

四ツ寶銭摸 |

異書末鋳小様 |

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 6】 |

|

|

|

|

| 高津銭写末鋳極小様 |

四ツ寶銭摸末鋳極小様 |

|

|

【評価 8】 |

|

【評価 8】 |

|

|

|

|

| 高津銭写末鋳広穿極小様 |

四ツ寶銭摸末鋳大広穿極小様 |

|

|

【評価 8】 |

|

|

|

|

|

|

| 高津銭写末鋳広穿極小様 |

|

|

| |

| |

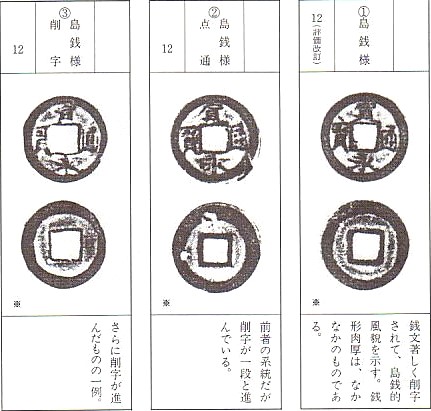

| 島銭様の寛永通寶について |

たまたま手元にあった古い収集誌(92年5月号)を読んでいたら、穴銭入門の安南寛永の特集がありました。転載の画像はそのうち背工として掲示しているものと同類です。なお、現在この類は亀寶至道手として【穴銭入門、手類銭考中巻】に収録されています。(①の島銭様が原品掲載されています。) たまたま手元にあった古い収集誌(92年5月号)を読んでいたら、穴銭入門の安南寛永の特集がありました。転載の画像はそのうち背工として掲示しているものと同類です。なお、現在この類は亀寶至道手として【穴銭入門、手類銭考中巻】に収録されています。(①の島銭様が原品掲載されています。)

いづみ会編纂のこの穴銭入門についてはかねてから興味があり是非読みたい記事なのですが、現在は古本でしか手に入りません。

|

【評価 4】 |

|

|

| 亀寶至道手背工(島銭様) |

|

|

安南寛永二水永(HM氏からの投稿画像:中国のオークション展示品から)

中国国内では古銭収集が日本以上にさかんで、私も以前湖南の長沙を訪問したおりに立派な古銭屋(市場)があったのには驚きました。画像の安南寛永二水永は文献等で存在は知っていましたが、実際に目にするのははじめてです。画像をお送りいただいたHM氏に深く感謝します。(画像は無断掲載になると思いますが関係者の方お許し下さい。) |

|

|

濶縁長通二水永背文

濶縁狭穿ぶりが際立っています。かつて穴銭入門古寛永の部では元隆手の中に類品を充てていましたが、画像を見る限りオリジナル性の強い制作です。非常に珍しいものだと思います。 |

|

|

|

網至道手濶縁細字二水永

網至道手あるいは元隆手の系列であると思われるもの。穴銭入門では低い評価でしたが、書体のオリジナル性を考えてもう少し評価されても良いと思います。 |

|

|

収集誌から・・・

鋳写安法手とされた寛永通寶です非常に貴重。これもいつかは手に入れたいと思っています。

→ 秘宝館 安南寛永

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|